过完正月十五,才算过完年。俗话说,正月十五闹元宵。按中国传统民俗,这天人们除了看花灯,猜灯谜,还要舞狮子,踩高跷等。热热闹闹的元宵节,全家人围坐在一起吃元宵、吃汤圆,象征着一年的团圆美满。

说到元宵,你知道多少?南北关于汤圆跟元宵的争议似乎从未停息过。北方人说元宵节吃元宵,南方人说团圆要吃汤圆。

那么问题来了:正月十五,你们是吃元宵,还是吃汤圆呢?

有人说,元宵就是汤圆,其实元宵和汤圆还真不是同一种东西。

今天我们就来说一说元宵跟汤圆的区别。

论“出生”

元宵和汤圆最本质的区别,简单地说就是“出生”。

元宵是“摇”出来的,汤圆是“搓”出来的。

汤圆一般是由糯米粉做的。有馅料,煮熟后带汤食用。制作时把生糯米粉先用热水或冷水,和成粉团,制作的重点在于“包”和“搓”,将馅料包在糯米粉和成的皮中,然后把各种馅心包进去,搓成圆球状。

元宵则是从宋代时民间就开始流行的一种元宵节吃的食品。最早叫“ 浮元子”后来改称“元宵” ,生意人还美其名曰“元宝” 。

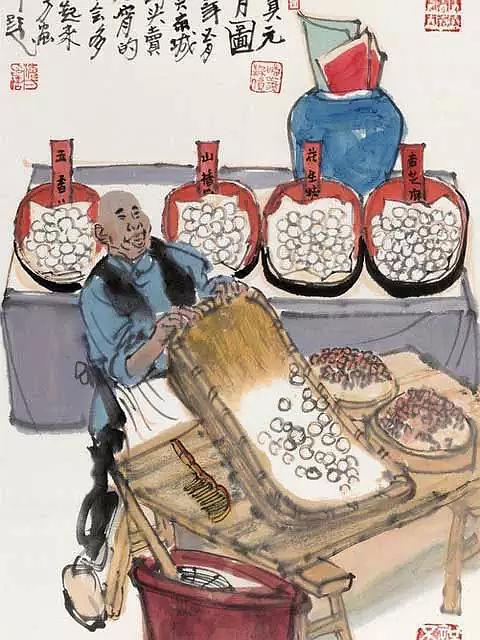

北方人吃元宵,好的就是那口“现摇”的新鲜劲儿。过去的元宵都是人工手摇出来的,现在多数都使用元宵机。先是做馅儿,一般有山楂白糖、桂花白糖、枣泥,五仁,现在更多增加巧克力、奶油椰蓉等等。把糖化好后掺上果料。凝固后切成小四方块儿。

蘸水后,放到装满糯米面的大笸篓里,来回摇晃。使馅儿在里面粘上粉后越滚越大,然后捞出来再次过水,再放进去反复摇晃。一层一层地粘上粉变成球,边摇边撒点儿水,等馅儿全滚上粉滚成圆球,反复几次就成功啦。

论“内涵”

元宵和汤圆不仅“出身”不同,内在同样有区别。汤圆馅儿的水分高、软;元宵馅儿要干、不能太软,要硬实有咬劲,不然不好”摇“成型。

元宵馅硬,煮后汤汁浓稠,表皮松软,馅料硬实有“嚼劲”。

汤圆馅软,因为手工搓过,表皮劲道,黏糯,馅料多为液体状,流香四溢。

论“颜值”

元宵是裹着面粉“摇”出来的,和汤圆相比其实并没有那么圆。表面裹着干面粉,外面也有些“肌理”,不如汤圆光滑。元宵一般要经3次“过水”摇制,越滚越圆越瓷实,一层黏附一层,外观蓬松,像是覆盖了细细的绒。

而汤圆的表面则较光滑平整,能感受到一层面皮的质感。

论“滋味”

汤圆的馅偏软,咸甜荤素选择众多。

汤圆的馅除了传统的五仁、豆沙、山楂糕外,还有很多粗粮、水果、鲜花口味的,以及丧心病狂的梅干菜烧肉、香菇鲜肉馅等。未来出现肉松蛋黄、宫保鸡丁甚至麻辣烫馅的,也不足为奇。

相比之下,元宵就专一很多了,甜口为主,黑芝麻、豆沙都是常见的馅。

论“吃法”

汤圆多是煮着吃,也偶有炒着吃的。汤圆煮熟需要的时间短些,大概 3~5 分钟浮起来就好,煮后的汤是清汤,也偶有炒着吃的。

元宵经常是炸着吃,也有煮着吃的做法。因为有松散的干面粉,煮完后是浑汤。

![640[5].jpg](http://wenhui.whb.cn/u/cms/www/201802/28180756kg96.jpg)

汤圆可以冷冻起来,保质期比较长,全国各地都能买到速冻汤圆,全年也都可以吃到。

元宵稍多放几天或者冷冻后,就容易开裂,保质期很短,所以通常都只有北方能够现场制作、当日售卖,更有过节的气氛。

论“特点”

除了以上这些,还有一些其他的不同。在地域上,北方主要吃元宵。经常能看到临街上摇着卖的! 南方主要是汤圆,几乎没见过谁当街包汤圆的。其实这种不同主要是因为生产工艺和各地不同的气温造成的。

因为元宵需要快速的把粉冻上,所以需要在比较冷的地方(4度以下)做成,所以北方做元宵的多。汤圆则无此要求。 但是不知道为什么,元宵放不久,会变红。汤圆冷冻后能保存几个月左右。因为现在速冻厂家多了,所以全国都能吃到汤圆,但不是全国都能吃到元宵。

所以无论是做法、馅料,还是吃法、储存,汤圆和元宵的区别还是非常明显的。

名家回忆元宵节

老舍:北京的老铺要挂出几百盏灯

《北京的春节》是老舍的名作。文字描述的北京灯节,一派喜气洋洋的景象:“元宵节处处悬灯结彩,整条的大街像是办喜事,火炽而美丽。有名的老铺都要挂出几百盏灯来,有的一律是玻璃的,有的清一色是牛角的,有的都是纱灯。有的各形各色,有的通通彩绘全部《红楼梦》或《水浒传》故事。公园里放起天灯,像巨星似的飞到天空。男男女女都出来踏月、看灯、看焰火。”

冰心:自己拥有三盏灯,神气得很

很多人都读过冰心的散文集《寄小读者》,其中收录的一篇《漫谈过年》,蕴含着她思念家乡的温柔亲切的感情,同时也有对元宵节里家乡风俗的难忘记忆。

“那时代的风俗,从正月初一到十五,是禁止屠宰的。因此,母亲在过年前,就买些肘子、猪蹄、鸡、鸭之类煮好,用酱油、红糟和许多佐料,腌起来塞在大坛子里,还磨好多糯米水粉,做红白年糕。这些十分好吃的东西,我们都一直吃到元宵节!”

“我们老家在福州市南后街。福州的风俗,元宵节小孩子玩的灯,都是外婆家送的。福州方言,‘灯’与‘丁’同音,‘添丁’是句吉利话,因此,外婆家送给我们姐弟四人的是五盏灯!我的弟弟们比我小得多,他们还不大会玩,我这时就占了便宜,我墙上挂的是‘三英战吕布’的走马灯,一手提着一盏眼睛能动的金鱼灯,一手拉着会在地上走的兔儿灯,觉得自己神气得很。”

汪曾祺:不看围屏就不算过灯节

中国著名戏剧家汪曾祺1993年2月在《故乡的元宵》一文中,描绘了江苏省元宵节一系列形式多样的民间活动,从中能够体会到他浓郁的生活情趣。

“故乡的元宵是并不热闹的。没有狮子、龙灯,没有高跷,没有跑旱船,没有花担子、茶担子。这些都在七月十五‘迎会’——赛城隍时才有,元宵是没有的。很多地方兴‘闹元宵’,我们那里的元宵却是静静的。有几年,有送麒麟的。上午,三个乡下的汉子,一个举着麒麟,一张长板凳,外面糊纸扎的麒麟,一个敲小锣,一个打镲,咚咚当当敲一气,齐声唱一些吉利的歌。

“有一个习俗可能是外地所没有的:看围屏。硬木长方框,约三尺高,尺半宽,镶绢,上画一笔演义小说人物故事,灯节前装好,一堂围屏约三十幅,屏后点蜡烛。这实际上是照得透亮的连环画。看围屏有两处,一处在炼阳观的偏殿,一处在城隍庙里的火神庙。炼阳观画的是《封神榜》,火神庙画的是《三国》。围屏看了多少年,但还是年年看,好像不看围屏就不算过灯节似的。”

编辑制作:王秋童

图:综合网络

*文汇独家稿件,转载请注明出处。