| 我只敢在正午的灼日想起你 | |

| 2018-11-14 08:04:13 作者:田洪敏 | |

波兰庆祝独立一百周年(新华社)

有些地方,我们的到来就是为了迅速地离开。

于我,大概来到克拉科夫或多或少也会有着这样的情绪。一直到离开我也没有记住当地货币的名称,和酒店对面的一家便利店的姑娘学了好几次的波兰语“谢谢”也没有记住发音。如果不是碍于诚信,答应一定要去雅盖隆大学参会,我大概是不会专程去克拉科夫的,似乎也是放弃了背包客一般的热情了。毕竟往返几日,舟车劳顿,时空作祟,去之前的准备和回来之后的调整,都是有着两边不靠谱的延长线的感觉。在浦东机场办理行李托运,那个姑娘问了几次:慕尼黑转克拉克?我耐心地纠正:中文是克拉科夫。心里也想着除了箱子本身蛮喜欢的,里面的东西也不是什么细软——好像也做了行李会丢失的准备。

克拉科夫曾为波兰首都,中世纪建筑得以奇妙被保留

转机要晃荡近五个小时,从慕尼黑到克拉科夫的飞机上,我四周扫了一下也只有自己一个亚裔面孔,有些落单儿,没有依蔽。一个小时多一点儿的样子就到了克拉科夫,一个类似国内中等外埠城市长途汽车站样子的机场,行李等了好久,居然没有丢,瞎操心。

五月的欧洲还是有些寡淡的冷,天色灰,总是有水汽的样子;从机场到酒店的路上我也认为这个城市与自己的理解没有太大的差别:未进入主城之前的街衢偶然会看见类似于苏联1950年代的楼房,不过我也没有强化这种历史感。一个人,大概是不应该因为自己与文字,与历史的交道就有了应然的自恃,认为有资格言说自以为熟悉其实是陌生的地方吧,似乎也不该应然认为自己就可以宣布进入他人的心灵主权。建构的冲动与现实的辩白大概是今天东欧各国面临的语境,摒弃掉自以为的阐释与言说的精神特权是需要警醒的:霍布斯鲍姆认为20世纪是短暂的100年,在损失惨重的一战的尾巴上开始,以“东欧剧变”结束;可是相对这片土地,按照这个逻辑再向前推进100年,似乎也是“短暂的”。我选择放弃阐释的愿望,毕竟那是必须审慎对待的领地。所以也或者是因为时差,也或者是因为清冷的空气,我基本是头脑麻木地扔下行李就赶到了会场,没有什么吁咦嗟兮之声。

法国庆祝一战结束百年(新华社)

仪式感是学术会议安排在雅盖隆大学主楼内一个中世纪的礼堂里,雅盖隆大学被誉为欧洲最古老的大学之一,确切的建校时间是1364年,荣誉校友只要提一下哥白尼就足够了。后来的小组讨论给我的空间幻觉好像又转至在地下室里,街上阳光明媚起来,可是一进入会议室还是冷,极为清寂,这或许也符合欧洲现代大学想象:热烈自由的激辩和寂寞孤独的研究如影随形。

中世纪礼堂里的学术会议,作者(后立者)在提问

语文系常年亮灯,七拐八拐的楼梯边儿的小桌子上方也会亮起一盏灯,坐在那里看书我时常犯困,立起来走进不同的办公室里,古老地板咯吱咯吱的声音很有乐感,很安心,也似有用冷水激灵醒来的功效,就好像在安静的咖啡馆里突然听到咖啡豆在机器里轰隆隆翻转的声音,有一种闹腾的乐儿。其实,语文系缩水得厉害,那些凭借文学研究走向思想史或者文化学的人都像是文学的革命者,他们怀着不相宜的好意偶尔洄游,带着体面的矜持与自信,那个感觉是不是有些类似当年哈佛商学院隔洋看英伦古典大学的样子,就是这么复杂难缠的学术困境和世俗思绪,语文系的教授普遍厌倦诸如 “自我认同”与 “解构”这样的概念,或许还是眷恋文学自己的本体吧,——无论如何语文系今天是很多东欧国家学术坚守和变革的起点,相对或者背对而行也都是在寻找自己的坦途。

古老的雅盖隆大学开放式校园

有限的在克拉科夫的几天里一直有同行者罗马尼亚布加勒斯特大学文学系的教授Mada陪同。据她自己的描述是发现参会名册中有一个来自中国的人,她寻觅亲人一般不费力气就在会议第一天的晚宴中发现了我这个唯一的中国人。Mada属于那种极端热情的拉丁风格的女子,她用词蛮夸张,说起自己国家地形的起伏和水系的伴随,她说好像是镶嵌着蕾丝边儿,她偷偷问我波兰国旗为什么是两种颜色而不是三种颜色,我憋着笑,觉得她这个来自邻国的人都不知晓,我也觉得捣乱般欢乐。Mada自己坦言最初因为喜欢中国菜中国功夫喜欢上中文,据她自己讲一次读到“大片大片的雪花开始簌簌飘落”,她彻底惊叹于“簌簌”的美,几乎是神魂颠倒地爱上了中文,虽然一起就餐的时候,她说得最流畅的还是 “吃——吃——吃”,她的不知道哪个中文老师告诉她这是中国人欢宴时候的客套话,所以她一直和我说“吃——吃——吃”,我就差疯了。她也喜欢庄子,我看着她自在的样子也想起来一个颇为“庄子”的词——在宥。Mada还人来疯在空旷地给我练上了一段太极,很是入境,她列举的中国太极高人我也不知晓名字;我看她女儿练习武功的视频,脚下虎虎生风,以为是哪个派别的掌门云游时收的徒弟呢。

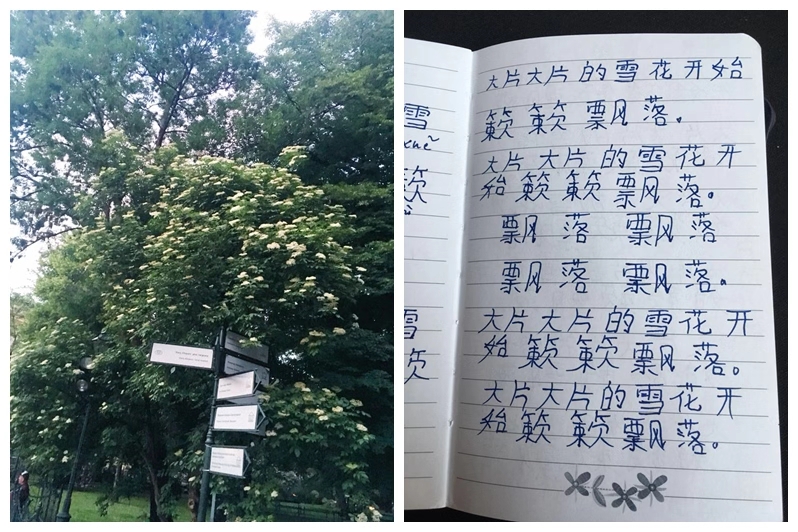

怒放的椴树花和Mada写的雪花

和Mada在一起很欢乐,特别是在五月椴树盛开的季节,因为有在俄罗斯生活的经验,椴树是我准确辨识的树种之一。侨居诗人叶甫图申科曾经描写过五月椴树新鲜的气味,描写过它粘润的青春的嫩叶子,也写过“望向窗外/院子深处的椴树蓊郁起来/叹息:为什么还不落雪/要知道是时候落雪了”,多么感伤的诗句。椴树在东欧平原不是什么贵重树种,生命力强大,椴树蜂蜜也是再普通不过的家常吃食,路边农人兜卖的密密匝匝挤在一起的蜂蜜罐子里,椴树蜂蜜价钿最可爱。在克拉科夫Mada跑到树下,拼命赞美它的香气,我都觉得她应该去演舞台剧了。

说起来很是戏剧性,我还是利用一天去了华沙,从克拉科夫搭上火车,东欧平原渐次在阳光下朗阔起来,天空也飘着传说的棉花糖,牛儿在远处信步,那个德行好像是愿意吃草就啃上几口,不愿意吃求它脸也会别向一边的——五月赞美诗一样情谊绵长;记得我曾经到过乌兰巴托,见过有些斑驳的草原上牛儿就急促许多。

华沙的圣十字教堂

不能免俗,在华沙还是去寻觅了“肖邦之心”的圣十字教堂,位于华沙大学对面,说它不起眼是我在教堂四周转了转也无法完全确认是不是这座教堂,并非是肖邦拥趸所认为的那样“游客络绎不绝”,问旁边一个小警察,他也不知道,我们对着地图确认了一阵子才指认眼前这个不大的教堂就是圣十字教堂;故事里说肖邦在去国之前常来此做礼拜:年轻,瘦削,岑寂而敏感,这些似乎也是一些影像或者文字里的波兰映像,不过是音乐,是肖邦,还有法国和乔治桑,它们合力圆满了音乐之心,抚慰了渴望走进音乐花园的心灵。雅盖隆大学的苏哈涅克教授问,为什么中国人那么喜欢肖邦,他接着补充说日本人也喜欢。是的,音乐殿堂我是不配走进的,可是东方人似乎都喜欢肖邦:想起波兰,没有了解,想象也支离破碎,愿意想起肖邦总是欢喜的感受,类似于想象这个国家在用拉丁文完成乡间诗歌的时代,类似于维吉尔的牧歌还在影响这个国家的时代。进去教堂,其实不太容易寻找到哪一根廊柱属于肖邦的,问了在里面做礼拜的一个中年女子,聊了几句,她好像还能说些俄文,顺利找到了那根廊柱(见下图)。

我问出生于1937年的苏哈涅克教授,那么,还记得一点二战的情形吧。“光明来得太迟了”——他简单描述了几句用这句结尾。81岁的老先生还是穿戴整齐,随身带着干净的手绢,还有清新口气的小糖豆儿,思维极端敏捷开阔的老头儿。大概是刻意摈弃学问自我指涉的浪漫主义影响,在60岁的时候他离开了几乎工作一生的语文系,组建了斯拉夫世界的现代移民学研究。

其实,克拉科夫或许算是我们眼中的小城,但是并非偏安一隅,它位于被称作“小波兰”的地方,历史上曾经是波兰首都,学者们无法论证它何以会在二战中没有被毁掉,中世纪的建筑得以完整保留。彼时华沙已经有百分之九十以上的建筑被毁,今天行走于华沙老城,见到的所有巴洛克建筑据一位学者讲都应使用过去时态来表述,算是在每一个语词里都嵌入记忆。

雅盖隆大学的所有师生无一在二战中幸存下来,主楼门口的纪念雕塑在正午的灼日下格外刺目,它们的风格给我的感觉都是二战之后“成吨的瓦砾”的衍生品,因为不懂波兰文,不知晓那些字母里都写着什么。据说一个纯粹的学者应该是怀疑主义者,必须具有证伪的能力。不过,有些时候在无力面对历史事实的时候,他们也会说,大概只有这样的地方这样的人才能承受这样的痛苦。

离开克拉科夫的时候,我发现在车站附近行乞的哥们儿旁边多了一个同道者,几日前他面前摆着一个行乞牌子,上书:For Beer。周围路过的男子都被这种单纯所感染,毕竟在正午的灼日里,奉上一枚硬币助力哥们儿去买杯啤酒还是很仗义的。

作者:田洪敏

编辑:李伶

责任编辑:舒明 安迪

*文汇独家稿件,转载请注明出处。