就在昨夜,何藩走了。

何藩,何许人?

蔡澜曾为他专门总结过一笔:

有些老友,忽然间想起,特别思念过往相处的一段时光。何藩,你好吗?

让我洗刷记忆吧,何藩是在五十至七十年代,在国际摄影中连续得奖二百六十七次的人,曾被选为博学会士及世界十杰多回,曾著有《街头摄影丛谈》及《现代摄影欣赏》诸书。

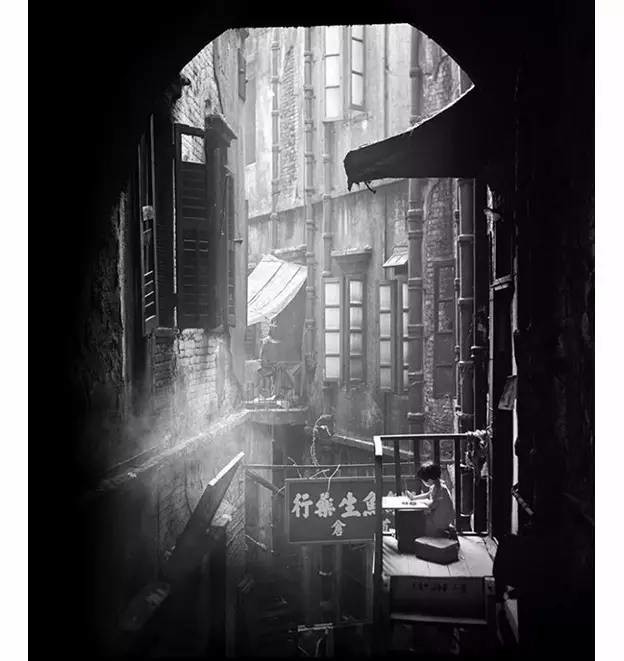

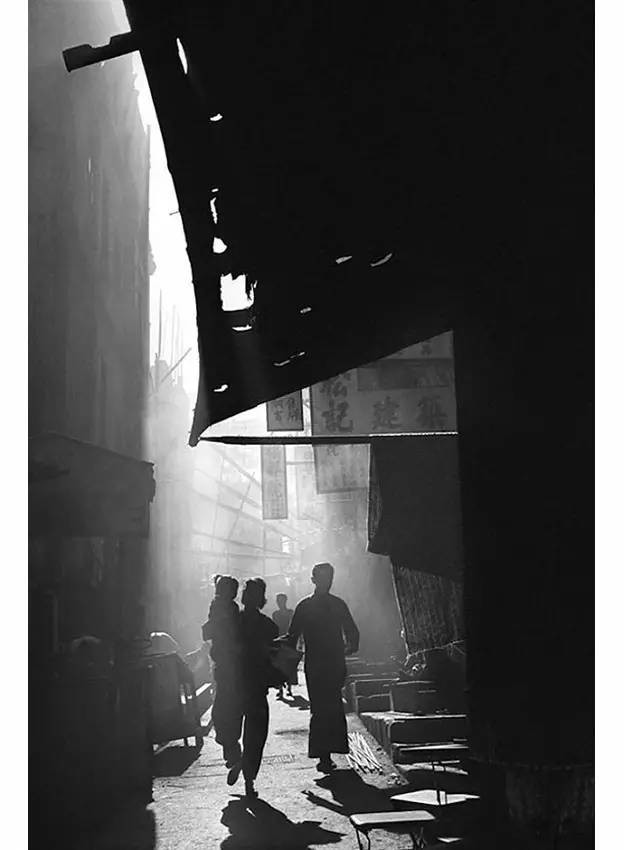

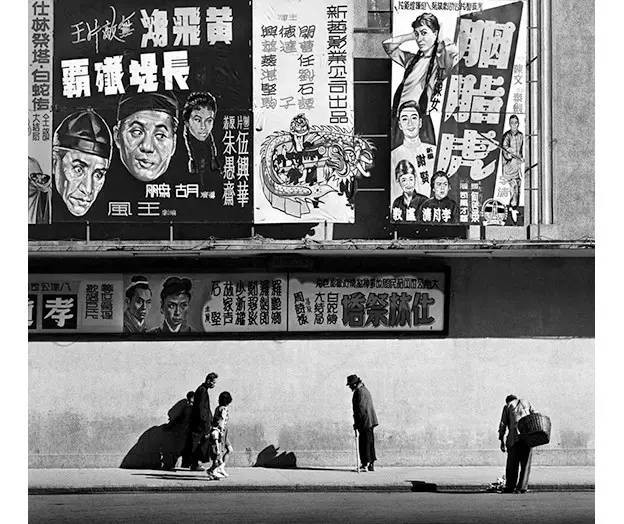

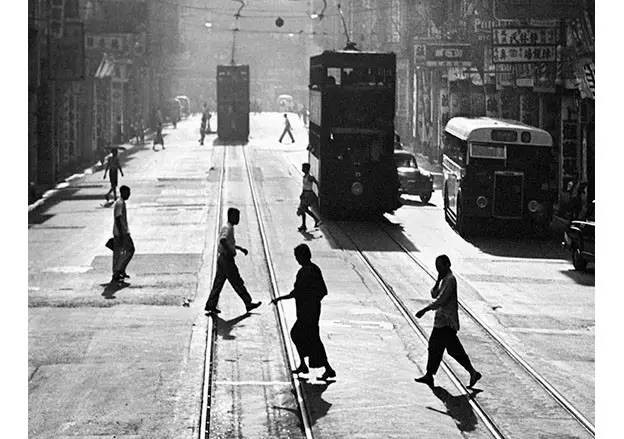

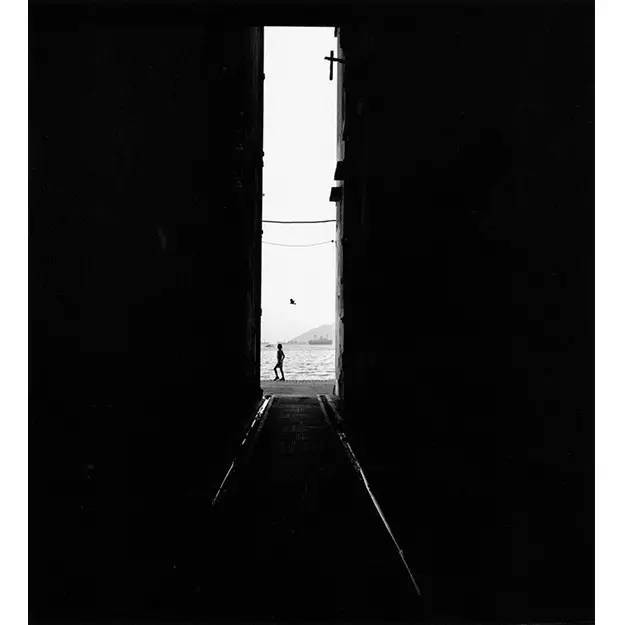

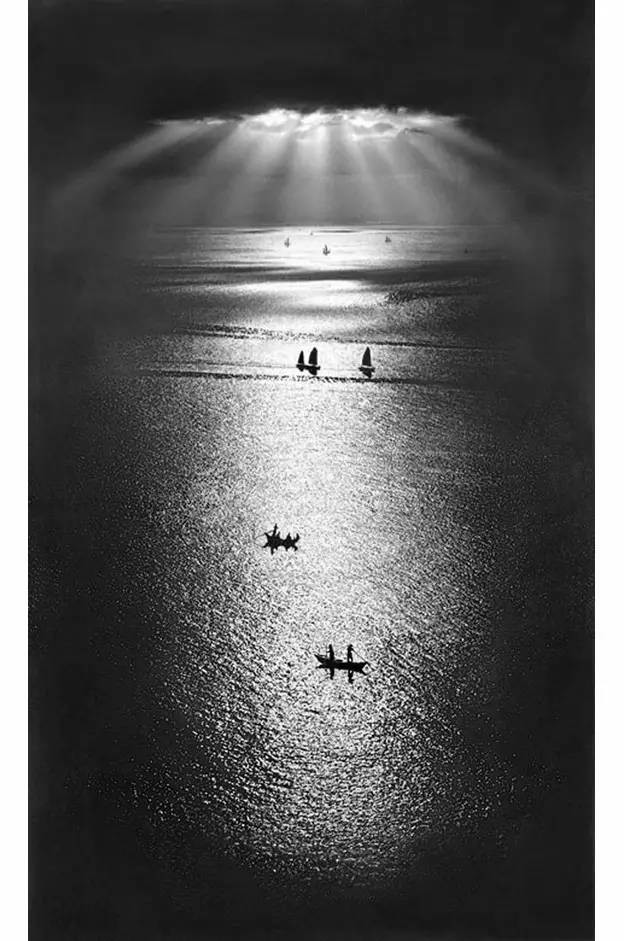

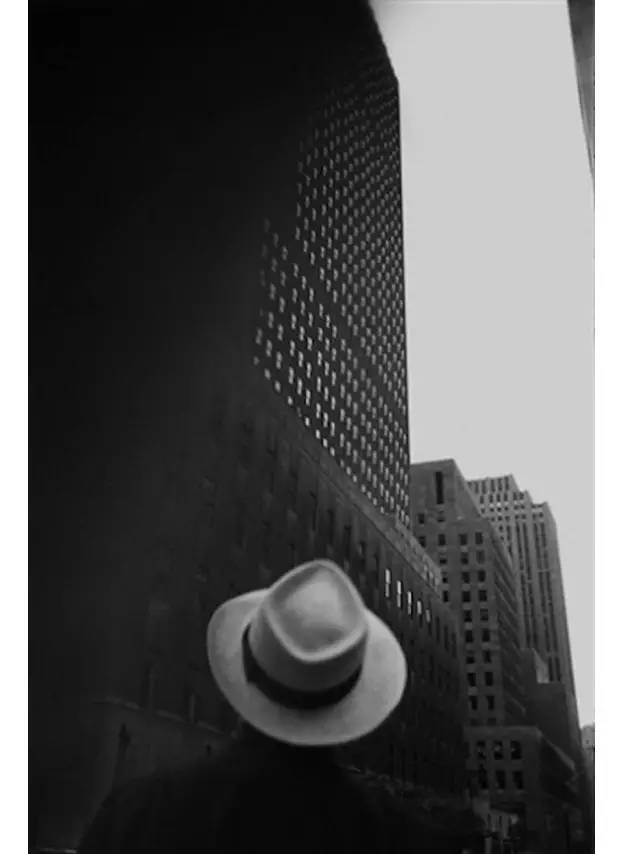

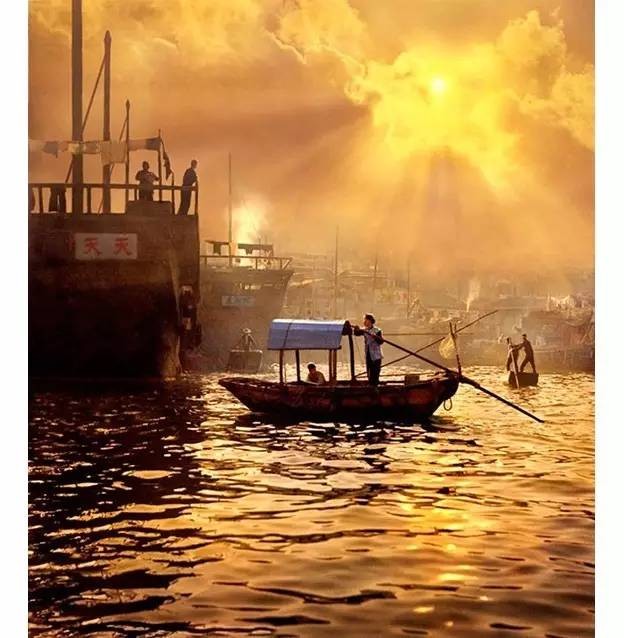

当年,阳光射成线条的香港石板街,菜市,食肆,皆为他的题材。虽然以后的摄影家们笑称,这类图片皆为“泥中木舟”的样板,但当年不少游客,都被何藩的黑白照吸引而来,旅游局应发一个奖给他。

摄影师总有一个当电影导演的梦,何藩不例外,七○年拍摄实验电影《离》,获英国宾巴利国际影展最佳电影。

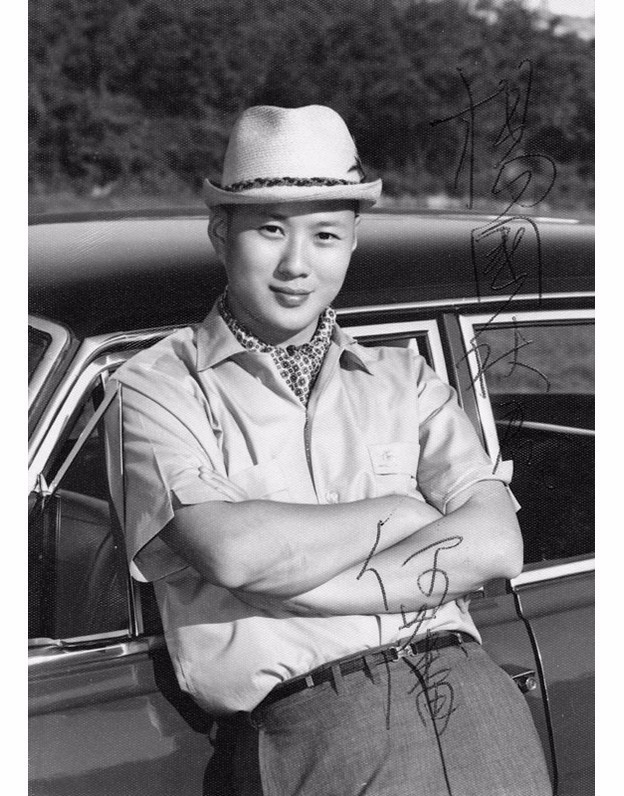

之前,已加入影坛,当时最大的电影公司有邵氏和电懋,他进了前者,在《燕子盗》一片当场记,影棚的人看他长得白白净净,做演员好过,就叫他扮饰妖怪都想吃的唐僧,最为适宜,一共拍了《西游记》、《铁扇公主》和《盘丝洞》数片。

还是想当导演,演七二年首部作品《血爱》之后,以执导唯美派电影及文艺片见称。

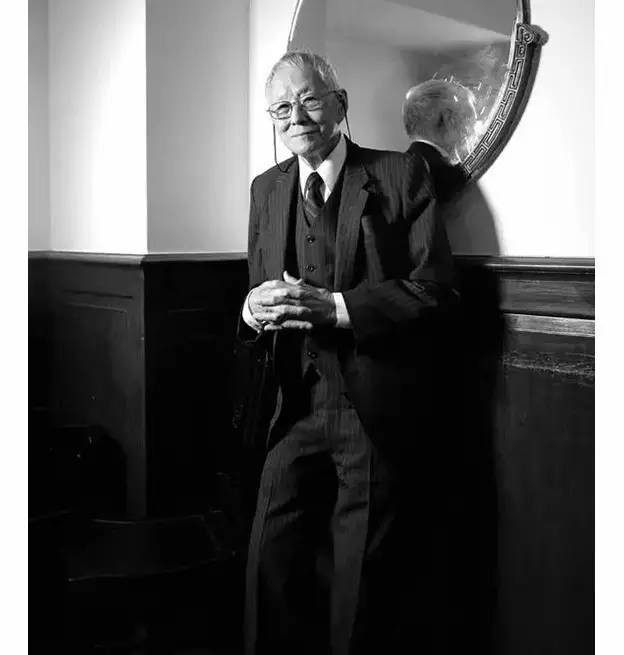

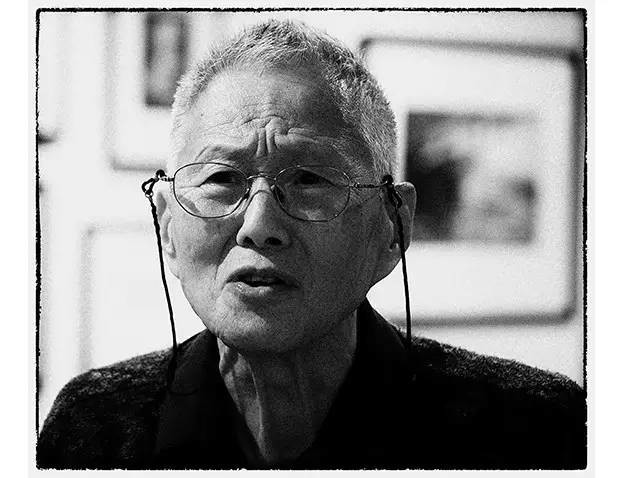

何藩每次见人,脸上都充满阳光式的微笑,和他一块谈题材,表情即刻严肃,皱起八字眉,用手比划,像是一幅幅的构图和画面已在他心中出现,非常好玩。

也从来没见过脾气那么好的导演,他从不发火,温温吞吞,公司给什么拍什么,一到了现场,他就活着。

有多少钱制作他都能接受,他以外国人说的“鞋带一般的预算”,在七五年拍了一部叫《长发姑娘》的戏,赚个满钵。

所用的主角丹娜,是一位面貌平庸的女子,但何藩在造型上有他的一套,叫丹娜把皮肤晒为黝黑,加一个爆炸型的发式,与清汤挂面的长发印象完全相反。她又能脱,实在引死不少年轻影迷。

何藩已移民外国,听说子孙成群,不知近况如何,甚思念。

——本文写于2010年07月12日。

▼

何藩,摄影师、演员、电影导演。

1931年8月8日出生于上海。

13岁那年,他收到一份父亲送的礼物,一部 Brownie 相机,从此便迷上了摄影这门艺术。后来,何藩在父母的鼓励下,带着相片参加了美术比赛,竟赢得了冠军。自此奠定了何藩摄影中古典唯美的意境。

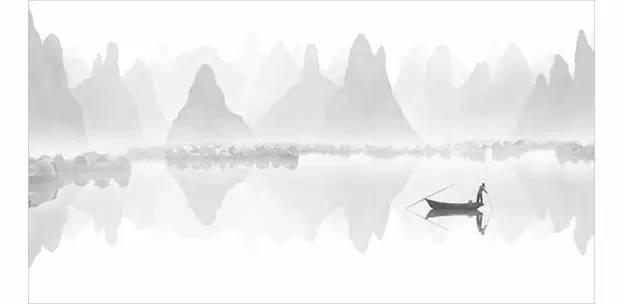

“我读很多书。文学名著、音乐、绘画、电影都给我很多的灵感和启发。其实中国古代的诗词歌赋比很多导演的蒙太奇效果更棒。”

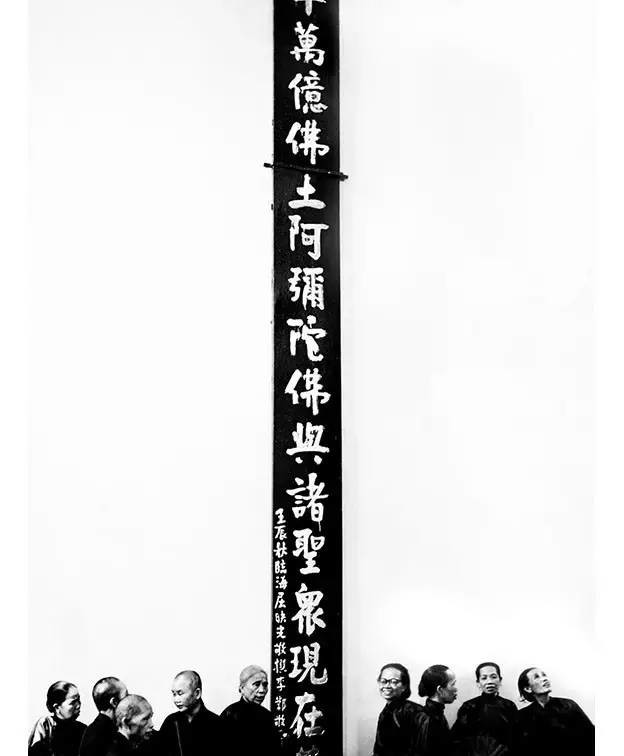

18岁那年何藩便移居到香港,自此他便醉心把这个都市的每一面。由繁华的大街至孤寂的小巷,都通过胶片表现出来。在50至60年代,何藩在世界不同之摄影比赛得到超过280个奖项。

为了圆自己的一个电影梦。1961年他加入邵氏电影当了一名场记,因为俊朗外形被导演相中,开始在风月片中打打酱油。就这样,他开始了十年的三级片明星之路,被称为“邵氏明日之星”。

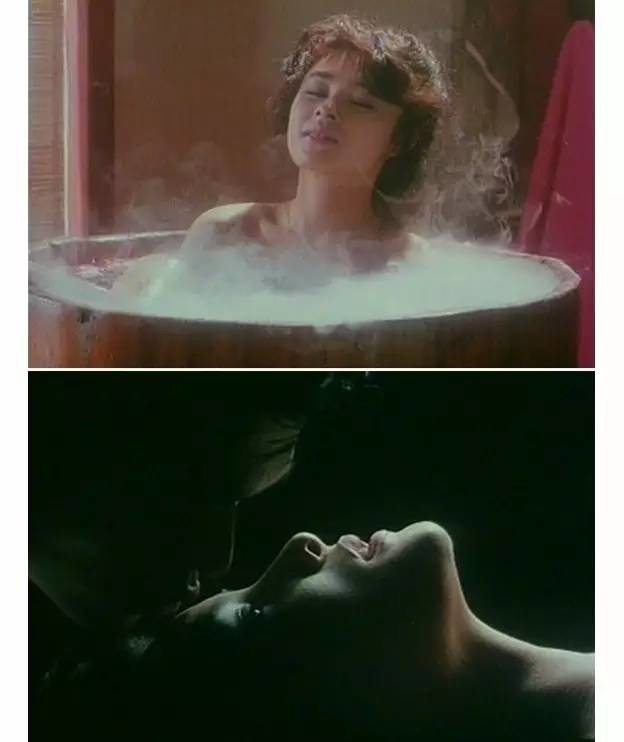

此时的何藩早已在摄影界扬名,但他执着于追求电影梦想。35岁后终于如愿以偿成为导演,可惜他拍的那些电影太实验,作品获选入不少国际电影节,票房毫无例外地都失败了。在公司的施压下,他无奈开始执导三级片。有人说赞誉他说:“何藩是中国情欲电影中唯一将色情电影当做一种事业来做。”事实上,何藩在回首自己的这段电影生涯时显露出一丝悔意,称自己“为五斗米而折腰”。

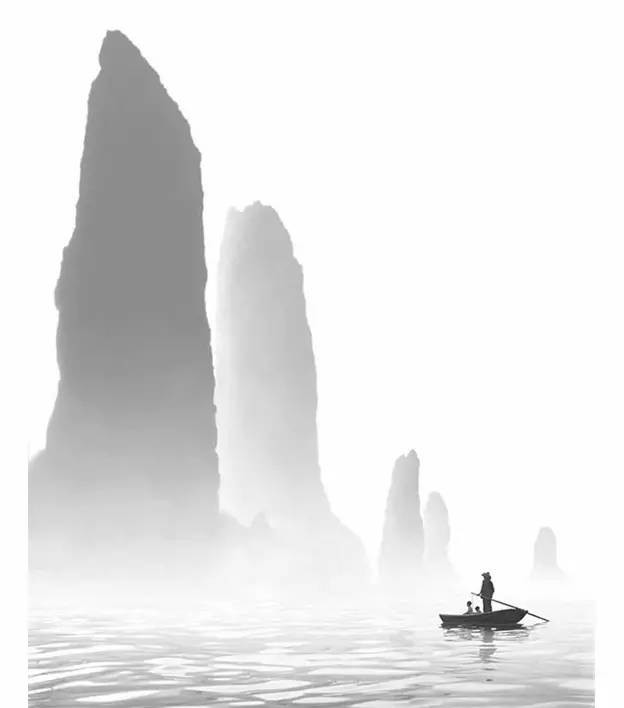

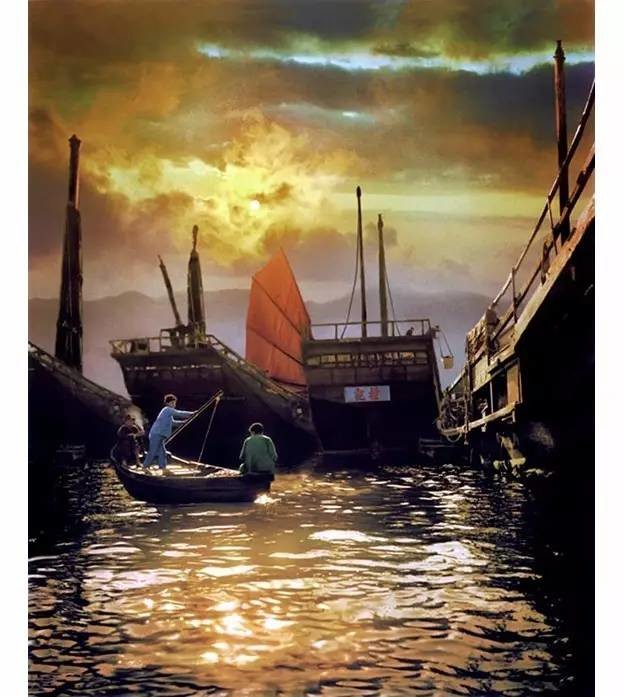

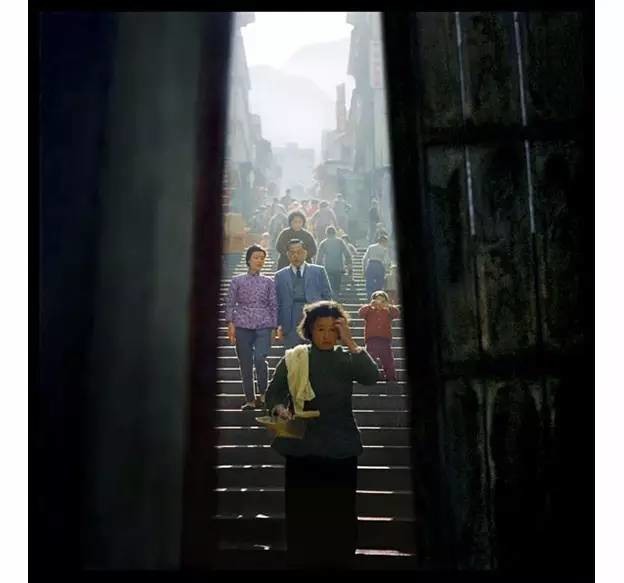

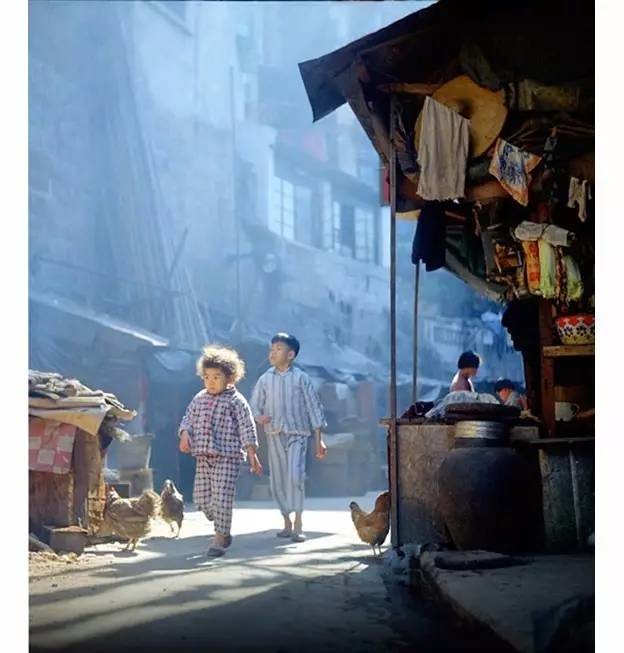

还是让我们来一起回味下,这位被评论界称为“东方的布列松”的摄影艺术家的大作吧。暂时忘掉那些风月情浓,体验一下这位情欲片大师的另一面:

1940年代

“我是从诗句‘可怜无定河边骨犹是深闺梦里人’这两句得到灵感的。我在想象可能这位漂亮的少女愁眉苦脸,心里在惦念战乱里失散的,渺无音信的爱人身在何方。是否已经天人永隔。这是一个悲惨的故事。”

1950年代

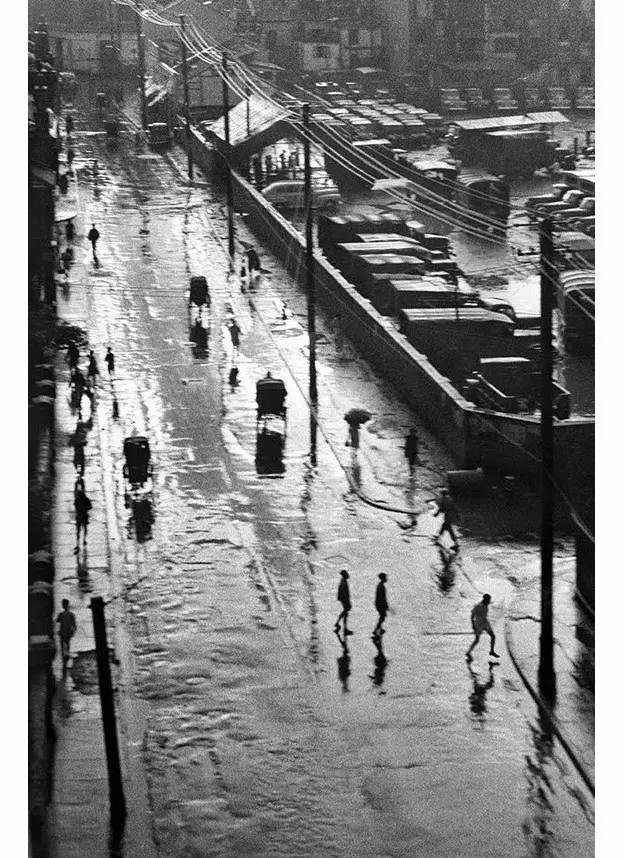

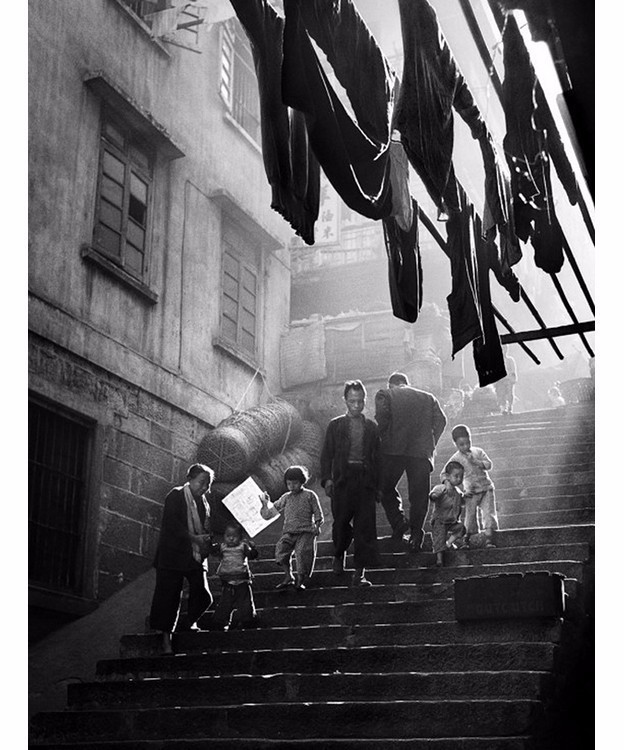

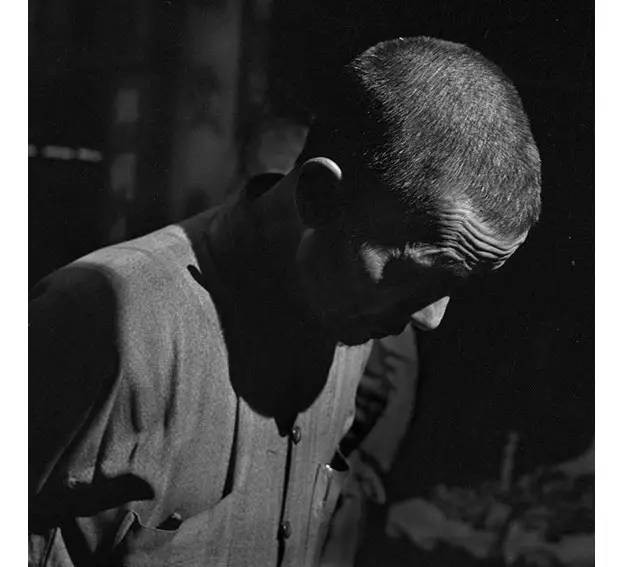

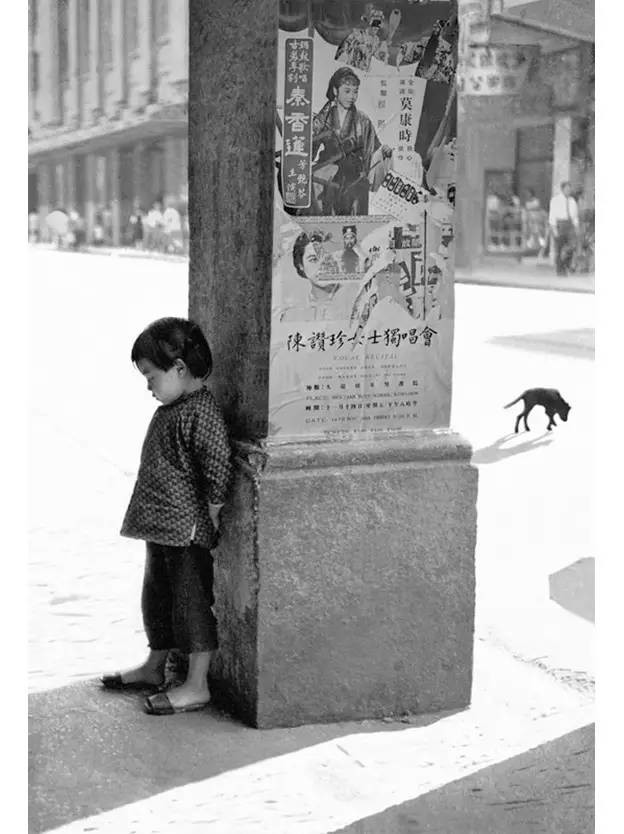

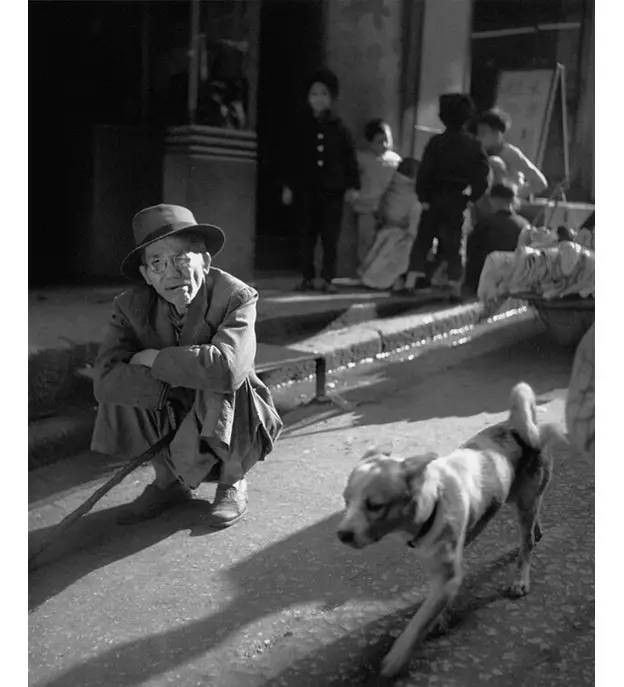

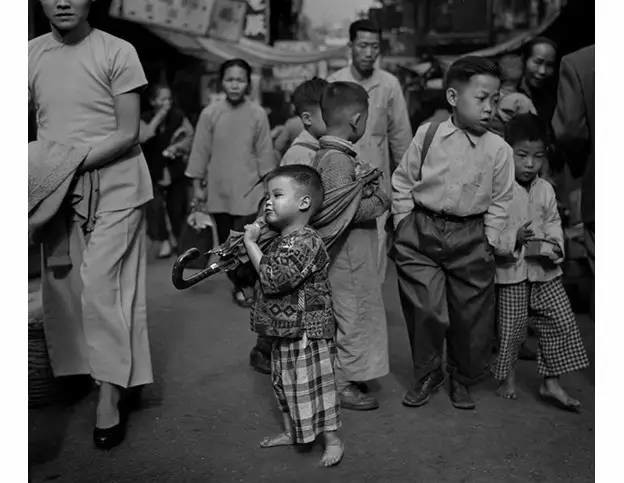

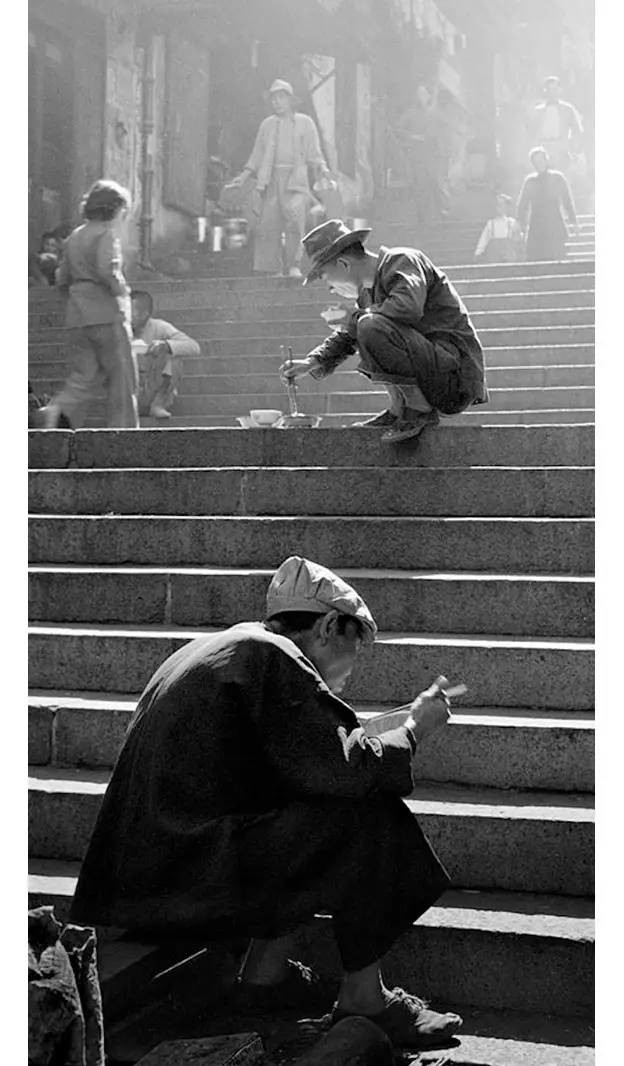

“我对中下层的穷苦大众、弱势群体有比较特别的同情关怀。不知道为什么,就是直觉可能受到我读的很多文学作品,如雨果的《悲惨世界》、狄更斯小说或者电影的影响,意大利电影德西卡的《偷自行车的人》,就是小人物的那种悲惨的生活与奋斗,我很自然的喜欢拍这类照片”

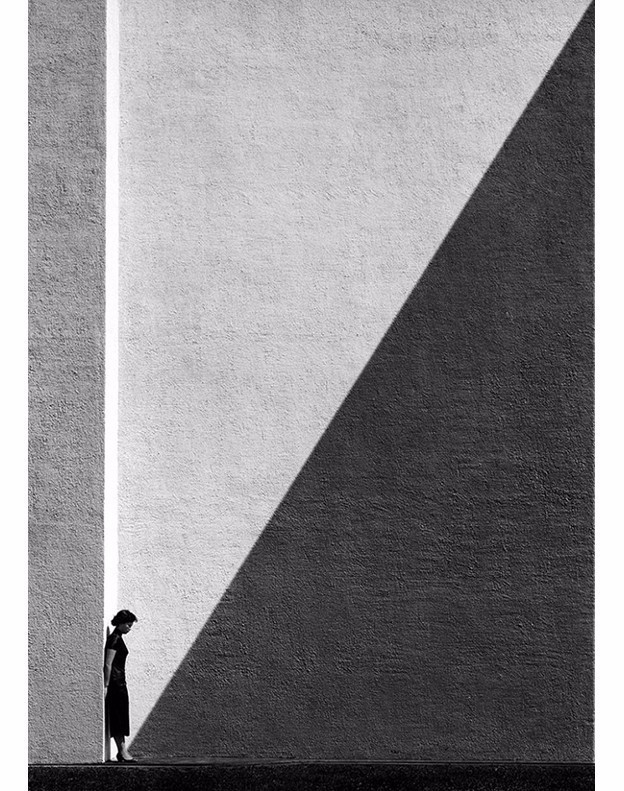

这可能是何藩唯一摆拍的摄影作品。当年,何藩在铜锣湾的英皇书院看到一面白墙,他就思考加入一些元素构图,于是找了表亲站在角落拍摄,然后在暗房里加工出三角阴影效果。

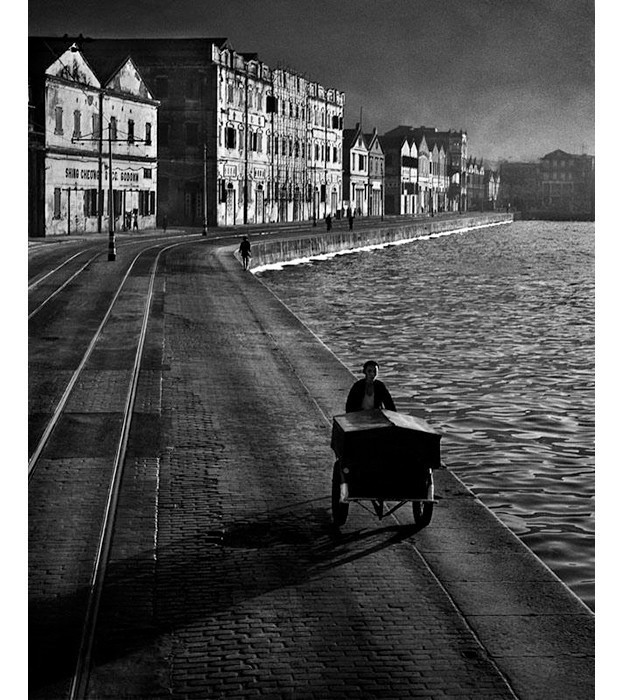

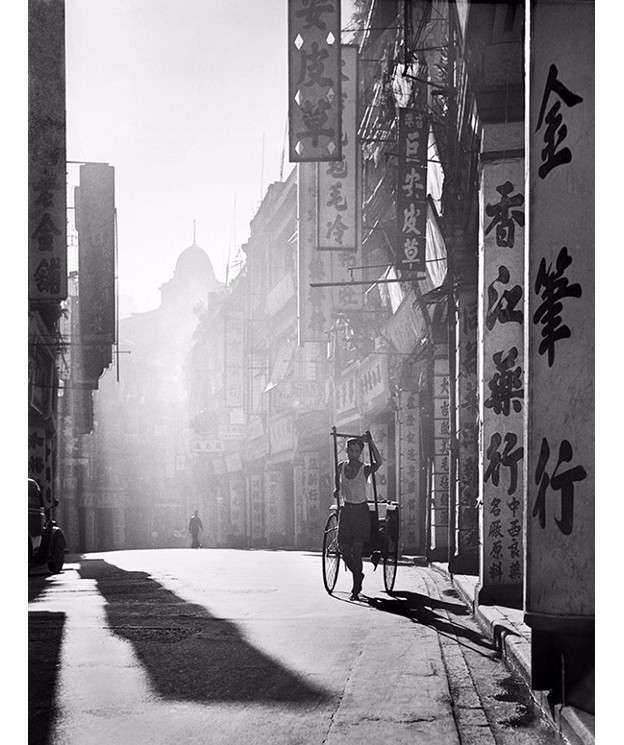

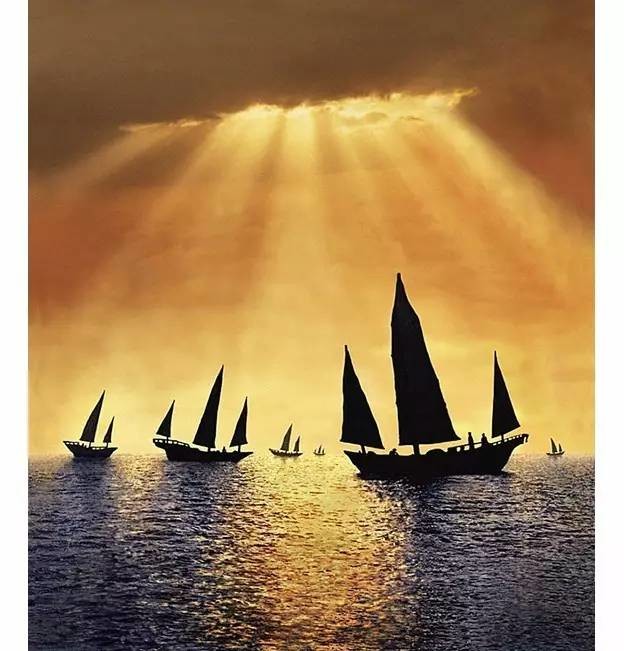

拍摄此照时,何藩感受到北周文人庾信《哀江南赋》中那种“日暮途远人间何世”的意境,于是拍下这张照片。此照片经过五十年的考验,仍是他最喜欢的作品之一。

1955年

18岁何藩正式移居到香港,自此他便醉心把这个都市的每一面由繁华的大街至孤寂的小巷都通过胶片表现出来。

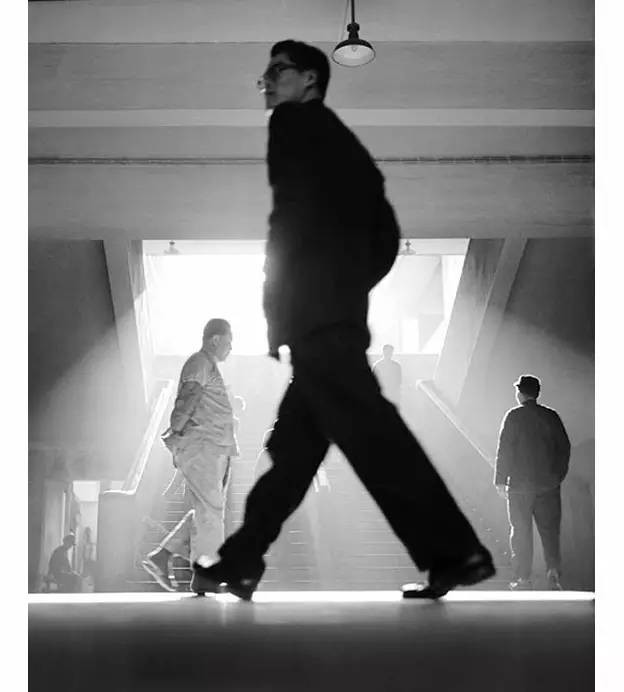

何藩当时是电影迷,对欧洲,尤其意大利人费里尼的电影《八部半》《甜蜜生活》等如数家珍。他常从半山麦当劳道的家,走到中环的娱乐戏院或皇后戏院看电影,随身带着相机,看到什么就拍什么。

1958年

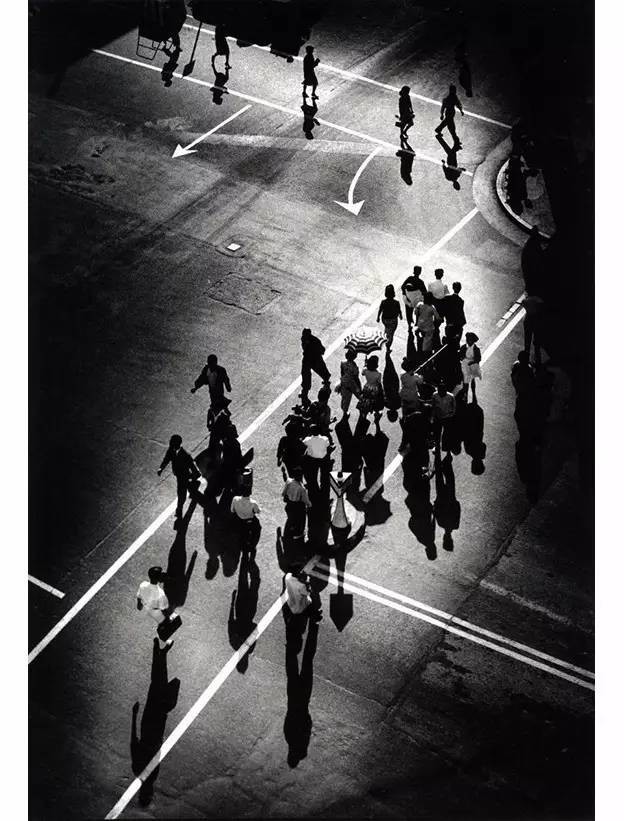

获十杰冠军,他以新派摄影手法打破墨守成规传统尺寸。

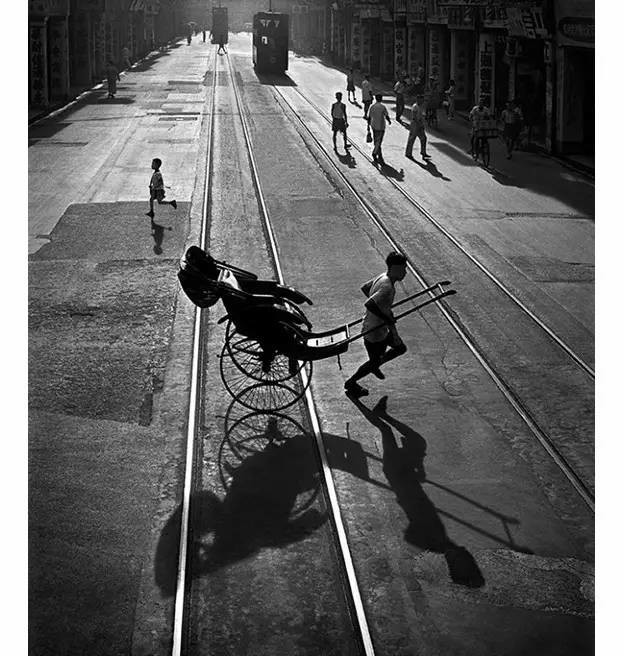

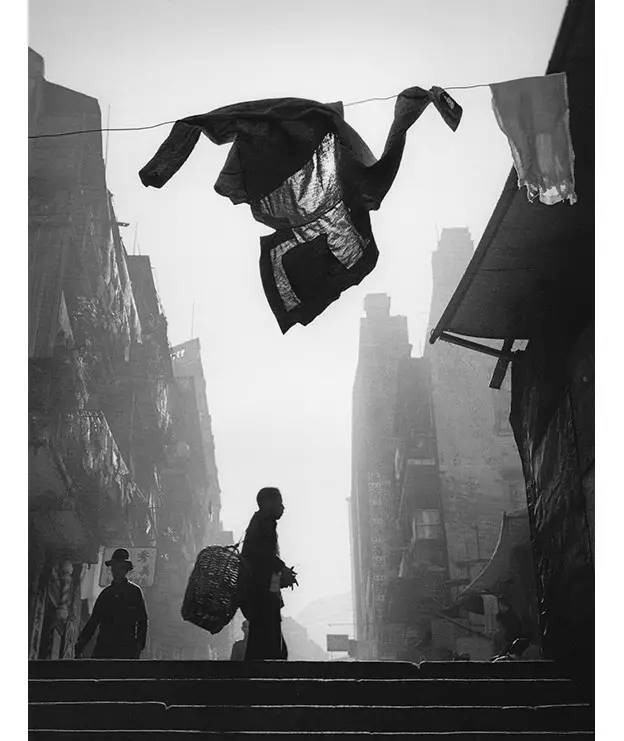

他会在清晨时分拍下,黄包车夫拉着车走在空荡的大街上而影子印在地面的照片。

为了拍摄完美的作品,何藩总是一连数日在同一地点守候,只为等待适合的光线,以及人物出现在最佳位置的瞬间。由于常在中环街市拍摄,他摸清了那里楼梯最佳光线的时间,总在下午3时45分至4时去中环拍摄。

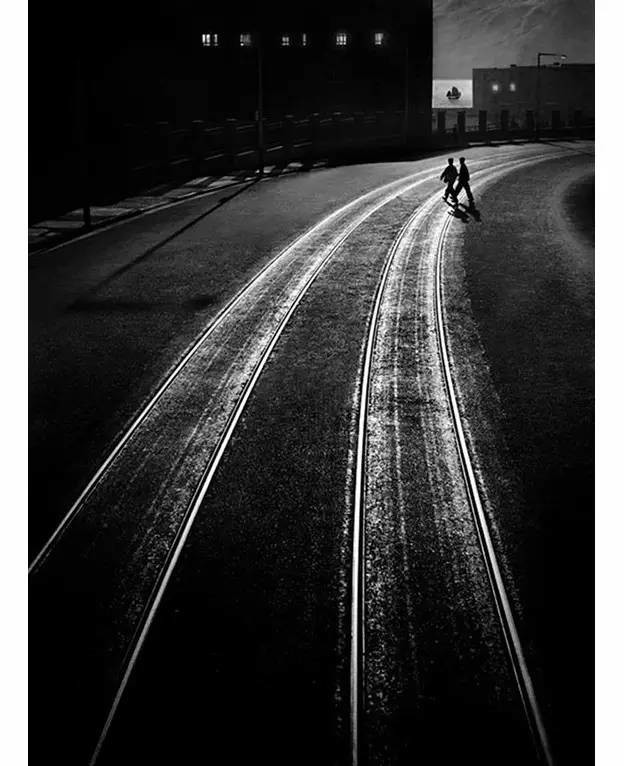

他会从楼顶俯瞰,等待有人走过两栋楼影子间隙的阳光地带,然后留下影像。

何藩的这种拍摄手法与摄影大师布列松的“决定瞬间”(Decisive Moment)极为相似,所以他被誉为“东方布列松”。

他的摄影作品将光影运用到极致。

1969年

离开邵氏,正式成为导演。

“电影受到老板投资人、观众票房的压力,不能太自我表现。我曾经坚持拍艺术片,结果票房一败涂地,后来拍性与暴力的三级片反而变成票房导演。我得到一个教训,电影一定要懂得商业摄影则可以天马行空、自我创作,完整发挥个人艺术”

“我和布列松除了拍摄风格相似,遭遇也很像,他很爱电影,原来也想做导演的,但电影这个媒介不能让他有更好的表现。摄影可以,所以他离开了电影圈”

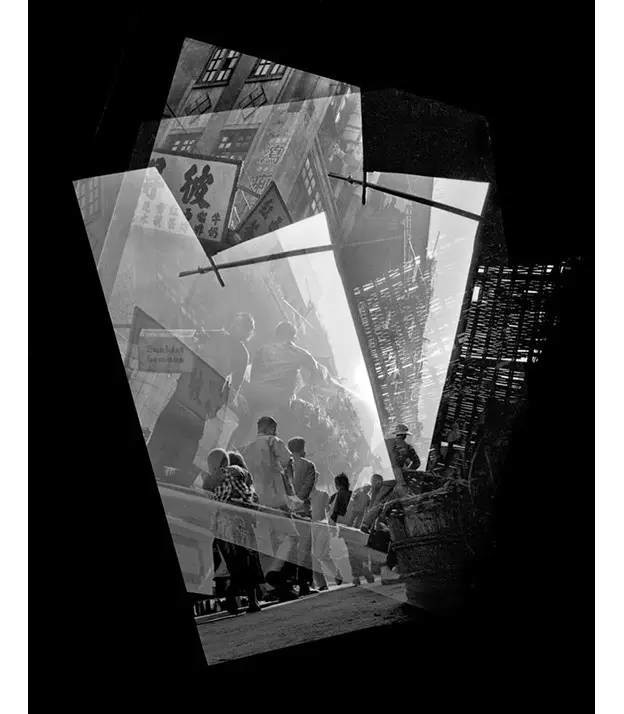

他在上世纪80年代有古装作品《足本玉蒲团》问世,90年代前期则以《我为卿狂》和《几度诱惑》系列风光一时,更被人称为“枕头天王”,足见其在此领域的江湖地位。在他的镜头里,柔和多变的光线和其最擅长使用的镜子反射及叠影手法,皆使得女人的美妙胴体被展露得极具诱惑力。

部分彩色作品

*图片均为何藩作品

| 来源:文汇综合 |

| 责任编辑:孙静竞 |

| 频道邮箱:whapp3@whb.cn |