【导读】越剧表演艺术家王文娟曾经说过,“1962年夏天,当越剧电影《红楼梦》的拍摄进入尾声时,我也完成了人生中的另一件大事:与电影演员孙道临结婚。那年他41岁,我36岁,是名副其实的大龄青年,要是用现在的话来说,就是标准的剩男剩女。”也许你曾听说过孙道临与王文娟的伉俪情深,而由上海文化出版社出版的《明月千里共婵娟·王文娟》一书将会为我们披露这对恩爱夫妻间更多不为人知的生活细节。

在王文娟收获艺术上的硕果之时,她的人生也迎来了新的历程——早已在舞台上功成名就的她,终于获得了属于自己的幸福,与著名电影演员孙道临喜结良缘。数十年来,这对艺术夫妻伉俪情深,琴瑟相谐,相濡以沫,谱就了一段长达半世纪的“舒伯特与林黛玉的交响曲”,感人至深。

当年的孙道临,潇洒、英俊、多才多艺,曾牵动多少少女的梦。他原本是燕京大学哲学系的高材生,被挚友黄宗江拉入影剧圈后,一举成名,在银幕上塑造过许多动人的形象。而在个人生活上,他却始终那么清冷,拒情于千里之外。是孤傲?是无情?不,他恰恰是过于珍重心中的真情。但是,连他自己也说不清,“那一半”究竟该是什么样的人。还是黄宗江机灵,忽然发现以前只迷京戏的好友近来对越剧特别感兴趣,台上那葬花的“黛玉”,还有十八相送的“祝英台”,西厢听琴的“崔莺莺”,好像引起了孙道临的某种共鸣。他和朋友们一商量,合适,一致通过:立即“包办”。

其实哪用包办?孙道临初看越剧,纯属偶然;但看到王文娟扮演的黛玉那样情真意切、楚楚动人,作为艺术家他心里明白,没有深刻的理解、真挚的感情,单靠技术是演不好林黛玉的。对王文娟了解越多,钦佩之情愈深——无论为艺,还是为人。

缘分就是那样神奇。1958年春,黄宗江来到上海,在他住的作协招待所里,徐玉兰陪着王文娟,黄宗英陪着孙道临,黄宗江很正式地替两人做了介绍。

从招待所出来,孙道临送王文娟回家,两人沿着淮海路慢慢地走着。很快,他先打破了沉默:“我看过你演的《梁祝》和《西厢记》……”交流艺术是最好的开场白,能让彼此都不觉得拘谨,王文娟随口问:“哦,你觉得戏怎么样?给我们提提意见。”他倒也不客气,马上滔滔不绝:“……你的祝英台,活泼热烈的感情,我觉得表现得还不够,表演上不够放开。另外,化蝶的舞蹈身段设计得有些简单……”一席话让王文娟有些吃惊,孙道临对祝英台的分析,完全符合自己心中的设想,而提出的意见,也正是自己一直觉得不够满意的地方。更重要的是,彼此第一次见面,眼前的这位居然没有丝毫客套,开门见山有话直说,倒让王文娟觉得他十分坦率诚恳,没有那些让人厌烦的圆滑世故。

“其实,我第一次遇见你,还要更早,是在卡尔登一起演出……”这下王文娟愣住了,孙道临笑着解释说:“那时,我演下午场话剧,你们演夜场,我在后台就看见过你。”接着,他又谈了对《追鱼》和刚上演不久的《红楼梦》的观感,王文娟越听越觉得惊讶,没想到他竟是做足功课,有备而来,更没想到他对艺术对表演的见解,常常与自己心中想的不谋而合。王文娟停下了脚步,认真看着眼前这个不算陌生的人,突然觉得好像重新认识了他,这种异常熟悉的感觉,莫非就是平时所唱的“眼前分明外来客,心底却似旧时友”?随后,王文娟也谈了一些对他电影表演的看法,两人不知不觉沿着淮海路走了很久……

那次见面后,孙道临开始给王文娟写信。两人工作十分繁忙,不是去外地拍片,就是离开上海巡回演出,通信成了主要交流方式。在王文娟的记忆里,孙道临的信写得多而勤,常常是自己的回信还没寄出,他新的一封又到了。每次看完她的演出,孙道临都会写下观后感寄过来。书信往来如此频繁,王文娟母亲很快察觉了端倪。老太太喜欢看孙道临主演的《渡江侦察记》,心里先默默相中了这个“未来女婿”……碰到两个人都在上海的日子,如果晚上王文娟没有演出,孙道临就会相约一起散步。他说起自己的家世和年轻时的坎坷经历,王文娟也讲述了自己的家庭以及学戏的经历,少年时为家庭分忧的心境,青年时在乱世中为生计奔忙……这一切彼此都觉得熟悉而亲切。

想起当年的岁月,王文娟晚年依然感到幸福,她曾在《七条琴弦谁知音》一文中写道:

“双方都是演艺界的公众人物,一旦恋情曝光,必然成为别人口中的话题。因为白天见面容易被人认出,我们大多时候只能晚上在僻静的马路散散步,公众场合也不可能去,像逛街、看电影、吃饭这样的安排便很少有。每次两人一直走到深夜,他送我回家,到了门口却又不走,我说,那我送你,于是两人折回到武康路,到了公寓门口,他说,还是我送你吧。就这样绕着武康路、华山路、湖南路、淮海路兜兜转转,最终还是他送我回到家。这样的‘十八相送’,是我们恋爱时最常见的‘保留节目’。”

1962年,这一对艺苑情侣终于结成眷属。成婚那年,恰逢《红楼梦》拍摄期间。王文娟硬着头皮去找导演请假完婚,但导演却让她拍完主要几场大戏后再结婚。这样,他们的婚事直到拍完“黛玉焚稿”之后才办。在他们那长长“媒人”名单的榜首,是敬爱的周总理和邓大姐,接下来是一串令人终生难忘的好友。结婚照是在家里请孙道临的同事陈述帮忙拍的。王文娟选了一件水红色的中式袄裙,孙道临则穿了中山装。生怕应付不来婚礼喧闹的场面,两人早早计划好去杭州旅行结婚,在文艺会堂摆了两桌酒,只邀请了一些亲友邻居,由王文娟小弟担任司仪。等到开席之后,来宾们才发现新郎新娘竟然缺席,而他们已登上了开往杭州的列车。“那时候我们在外地,买不到好的喜糖,就在外面买了些纸包的糖带回来。”尽管当年的婚礼操办得很简单,但丝毫没影响两人执手到老。

婚后,他们住在上海淮海西路一条僻静的弄堂旁。这是一个和谐而忙碌的家。早上,大部分居民还在酣睡中,孙道临已在胡同里“闻鸡起舞”——他烟不吸、酒稍沾,唯有这每日半个小时的舞剑,终年不停;深夜,王文娟才拖着疲惫的身子,穿过安静的夜色返家。夫妻俩难得相聚,总也是三句话不离本行,总在艺术研讨的圈子里转。

王文娟对丈夫的博学多才由衷地钦佩:“我从小学戏,虽然解放后也努力学文化,但知识基础的缺陷依然十分明显。道临动手给我列了一份详细的书单,既有古今中外的文学名著,也有一些科普读物和浅显的哲学类书籍。在表演上,他也经常对人物分析和身段设计提出参考意见,他是我的第一个观众,也是最坦率的批评者。每当道临筹划剧本时,我也会仔细阅读,提出自己的看法。”孙道临自幼酷爱学习,升入高中后,班上组织图书交流活动,成立小图书馆,他更是一日一本,如饥似渴地贪读了大量中外名著;他有一副好嗓子,即使到了晚年依旧歌声嘹亮;还能弹一手好钢琴;作为昔日燕京大学的高材生,还能讲一口流利的外语。对于妻子的演出,慰勉之余,他总要仔细推敲,提出修改意见,供她参考。

忙归忙,成家之后的心境,总是与以前大不相同了。同在屋檐下,即使各自忙碌,但夫妻俩对彼此更多了一份牵挂。尤其是去外地演出或拍片,总是格外惦记着上海的家,还有家里的那个人。有时王文娟在离上海不远的地方演出,孙道临如果不拍片,就专程赶过来看望妻子。新婚的第一年春节,孙道临在北京拍片,王文娟则在南京演出,他在信中感慨地写道:“年轻时听那首‘可爱的家庭’,美好温暖却遥不可及,岁月动荡,山河破碎,何以为家?感觉自己就像一匹脱缰的野马,从不敢奢望爱情和婚姻,现在终于有人牵住了我的缰绳……”

1964年初,王文娟怀孕了。离预产期还有近一周的时候,孙道临突然接到任务要去外地。临行前,他一夜未眠,在客厅走来走去,考虑了所有可能发生的情况,还设想好各种预案。10月18日女儿出生,孙道临打来电话,他一直想要个女儿,这下更是欢喜万分。当时正逢中国第一颗原子弹试验成功,于是他给女儿起名“庆原”。直到女儿双满月了,孙道临这才回家。女儿三个多月时,夫妻俩给她拍了许多照片,孙道临挑一张最满意的放在皮夹里。一天他回到家,有点郁闷地对妻子说:“文娟,我给别人看囡囡的照片,怎么都没有人夸她漂亮呢?”王文娟笑他:“你以为你女儿有多好看啊?”他呵呵一笑,抱起女儿自得其乐:“不管别人,爸爸眼里我家囡囡最漂亮了!”

文革后,孙道临与王文娟已进入中年,不复当年的意气风发。即使如此,两位视艺术为生命的大家,依旧争分夺秒地进行着艺术创作,迎来属于自己艺术的第二春。

《红楼梦》一戏,王文娟已演过百场,但到了晚年排演“黛玉葬花”的折子戏时,孙道临又有了新发现:“在葬花一场戏里林妹妹看到落花,触景生情,这里要再有个圆场转身的动作,可以把她此时的内心感情和盘传达给观众。而在你唱七条琴弦……”话犹未了,王文娟在一边接着唱了起来。“好,暂停!这里多了一个动作,有点图解式了。把这个动作去了,不但不影响人物心理的表达,反而显得干净流畅。”孙道临不仅是好演员,也是好导演,作为妻子,王文娟总能从丈夫那儿得到坦率的批评和诚挚的关怀。王文娟的嗓子开过刀,喉音较重,发声方法总是拿捏不好。为此,孙道临就帮助她练习,让她学会用气,以气带情,以情带声。他还介绍了程砚秋和荀慧生以唱腔传神的特点,帮助王文娟掌握新的演唱方法。

不仅如此,每每孙道临的影片拍出来后,王文娟总是“首映式”上最忠实的观众,最坦率的批评家。到了晚年,孙道临除继续演戏外,还开始转向导演,并且自己选题材、写剧本、改剧本,忙得不亦乐乎。有时遇到一个题材迟疑不决,王文娟常常能当个好参谋。孙道临的眼光总是很独到,他想拍摄中国铁路之父詹天佑,想要拍三国题材的大型电影……常常有人劝他,何必呢,到了这个年纪还去冒这样的险?对此,孙道临心中不是没有矛盾,没有烦恼。作为妻子,王文娟总是鼓励他说,这样的题材是有意义的,我就渴望在银幕上看到这些精彩的历史人物,这样的险值得冒。妻子的信念,坚定了孙道临的信心。

平时在生活上,夫妻俩更是节俭朴素,毫不讲究,只要简单随意就好。他们常吃一种杂菜饭,各种蔬菜、肉类、豆类一起煮,或者把腌白菜、豆芽、萝卜之类凉拌在一起,美其名曰“八宝菜”。除了演出或出席重要场合,两人平时穿着也十分简朴随便。记得王文娟在香港给孙道临买过一件深绿色的茄克衫,他一直穿到磨破开线也舍不得扔,把衬里的布料剪出来,缝补好了继续穿。那些年,夫妻两人几乎把全部时间和精力都扑在了工作上,把光鲜和讲究都留在了舞台和银幕上。

到了晚年,孙道临与王文娟更加相互关心体贴。孙道临怕冷,而上海的冬天偏偏低温潮湿。为此,王文娟为丈夫买了暖气。每当孙道临远出归来,王文娟总是挤出时间亲自跑菜场,准备好可口的饭菜。王文娟的演出活动常在晚上,中午需要休息。孙道临在家总是蹑手蹑脚,唯恐吵醒了妻子。当看到王文娟率团演出,奔波劳累时,他总下决心:拍完这个戏一定陪文娟出去好好玩玩。然而几十年过去了,他们终未如愿。别说旅游,连跑商店、逛外滩的时间都没有。唯一的一次,是新婚时他们一起到杭州住了三天,以及后来的庐山蜜月旅行。就这样,夫妻俩忙碌并快乐着,迎来了女儿成家,迎来了第三代的到来,也迎来了自己的晚霞岁月。

光阴似箭,岁月荏苒,夫妻两人得以在退休后的晚年,合作了两部精彩的电视戏曲片。第一次是1991年,孙道临亲自担任艺术指导,拍摄了三集电视片《王文娟艺术集锦》;到了1996年,孙道临又亲自为王文娟投拍了10集越剧电视片《孟丽君》。王文娟由衷感谢丈夫为她圆了这个梦:“道临起初有些纳闷,问我怎么这么喜欢孟丽君,我就拿原著给他看,尽力说服他。”于是,两位已过花甲的老艺术家共同创作了《孟丽君》,这是他们共同的艺术结晶,也见证了两人“白首偕老”的爱情誓言。

从此之后,年近耄耋的孙道临身体健康每况愈下。2005年盛夏,孙道临重病住进华东医院。年已八十的王文娟连日在家与医院之间来回奔波,发起高烧持续不退,也只能住院治疗,她在十楼,孙道临在九楼。本来想瞒着孙道临,但他两天没有见到妻子,就知道一定出事了……那时他身体十分虚弱,还是抱了一只西瓜颤颤巍巍地上楼,蹒跚着来到爱妻的病房,坚持要喂王文娟吃西瓜……2006年,孙道临最后一次接受采访,此时的他已剩下不多的人生记忆,尽管如此,当谈到爱妻王文娟时,他却说出了自己的肺腑之言:“我主要就是觉得她非常认真地对待自己的工作,非常认真,而且确实也是在困难里头走出来,在她那个周围里头也不容易。所以我对她说你有今天的成就,不是靠你自己,是靠了很多人帮助你才能走到今天这一步。这是真话……不一定因为我给她什么,我实际上没给她什么,她自己也做了很大的努力。”

2007年12月28日,一代电影大师孙道临先生逝世。孙老走后,已是82岁高龄的王文娟难掩悲伤之情,只要一上香,甚至一走进丈夫的房间,就忍不住哭泣。在告别仪式上,孙道临身着黑西服、白衬衫,打着深红色的领结,安卧在鲜花丛中。他身上的礼服,是王文娟亲自挑选的,从袖扣到领结,从衬衫到袜子,一丝不苟。王文娟本人则身穿蓝绸缎的对襟小褂,她说,因为道临不喜欢看她穿黑衣服。在告别大厅正中,王文娟献给丈夫的,是用红玫瑰制成的心形花束,代表了她一辈子的爱与感恩,令人感动。

直至今日,九十高龄的王文娟始终念念不忘自己与孙道临长达45年的夫妻情缘。在《七条琴弦谁知音》一文中,她深情地说道:

“人生如旅,终究还是难免一场送别,恋爱时那一次次‘十八相送’,每次都是道临最后送我回家,在人生这条漫长的路上,最终,是我送别了道临。这一路上,我见识了许多风景,但最重要最不可替代的,永远还是那一个能够并肩同行,能够分享悲喜的人。”

>>> 链接

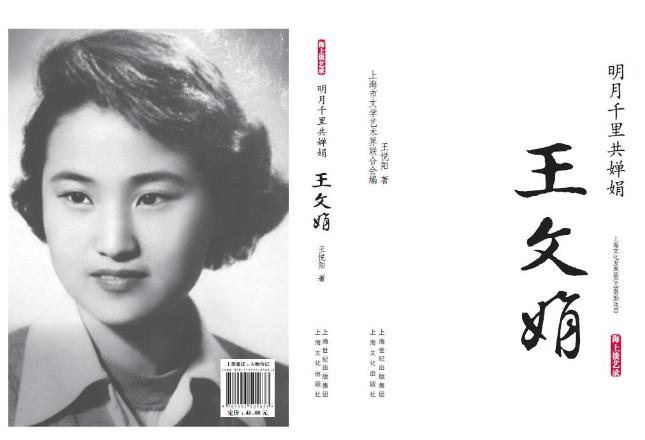

《明月千里共婵娟·王文娟》

作者:王悦阳

出版:上海文化出版社

本书将于2016年8月与广大读者见面。

*本文由上海文化出版社授权发布。未经授权,严禁转载。|图片来源于上海文化出版社

| 来源:文汇 |

| 责任编辑:李勤余 |

| 频道邮箱:whapp3@whb.cn |