【导读】1980年9月,在《笔会》当了10年诗歌编辑的我,来到《文汇月刊》(当时还叫《文汇增刊》)。梅朵要求我,一定要在正式定名《文汇月刊》的1981年1月号上,推出报告文学专栏;诗歌是我的老本行,也让我兼管。没想到,我来到《文汇月刊》第一次外出活动,居然是参加在福州召开的全国朦胧诗讨论会。而我所组织的第一篇报告文学,竟是写朦胧诗代表人物之一的舒婷。我和舒婷打交道,并不朦胧,很快熟悉起来,走得很近,彼此之间,还时常“斗嘴”,这让我自己也有些意外。

第一次通信

十月中旬,《福建文艺》要召开一个规模很大的朦胧诗讨论会,邀请了北京和上海的多家报刊,还有一批评论家和诗人。我对梅朵说:“我想去感受一下气氛,约请舒婷给我们明年一月号写一组诗,还想配发一篇两三千字的‘舒婷印象.’。”梅朵比我敏感,比我有气魄。没等我说完,就火烫似地做出反应:“只发一组诗,一个人物印象? 这不行,份量不够!关键时刻,《文汇月刊》要表明态度,支持他们!”他决断地说:“要写篇关于舒婷和朦胧诗的报告文学,一万字以上。找不到合适的人,你就自己写!还要配发一组照片,要是照片质量好,可以给舒婷做个封面!”好高的规格呵!

舒婷当时才二十八岁,还是厦门灯泡厂的一名女工,并处在争议的漩涡中——当时文学界对朦胧诗有不少非议和反对,但梅朵不以为然,他很赏识舒婷这样的拓荒者和争议人物,赏识他们诗作的新颖、独特、别具风格,给在“四人帮”时期压抑已久的中国诗坛,带来了一股清新的风。在梅朵看来,舒婷这样的年轻诗人,是正在升起的名家,真正的名家。

我去福州前,怕贸贸然,曾托人打听舒婷鼓浪屿家的地址,先写封信打个招呼。十月初,舒婷回信说:

“信收到。振开(注:即北岛,本名赵振开)没有提起约稿的事,大约他忘了。宁宇同志约过稿的,至今尚未写给他,不知你们是不是一家?此外,蔡其矫老师来信提到上海的姜金城和宫玺同志可能来厦门找我,是否和您说的是同一码事?您瞧,我确实糊涂了。”

好个舒婷,把上海几家刊物的编辑“糊涂”在一起了。不过,关于她自己的行踪却说得很清楚:

“《福建文艺》在十月中旬办一个诗歌讨论会,为期十天左右,还有一个小说作者读书会,时间要两个月。他们要我国庆过后即到福州去,协助筹备讨论会,选编有关资料(因为将邀请北京几位客人,隆重些)。然后接着参加读书会,为的是照顾我,让我借这个名义写点东西。当然,还得交一篇小说稿。因此,座谈会结束时是月底,在这之前我肯定在福州。假如我交得出小说稿,那么元旦之前可能在福州。”

已经欠下一身稿债的舒婷,还不忘先给我们打了“预防针”:

“我不知道罗达成同志找我为了什么事? 如果为了您们‘设想’的一组诗,我手头是什么也没有了,而且稿债如山,可以指望在读书会之间给贵刊一点东西,以示心意,质量不敢保证,尽力而为罢。”

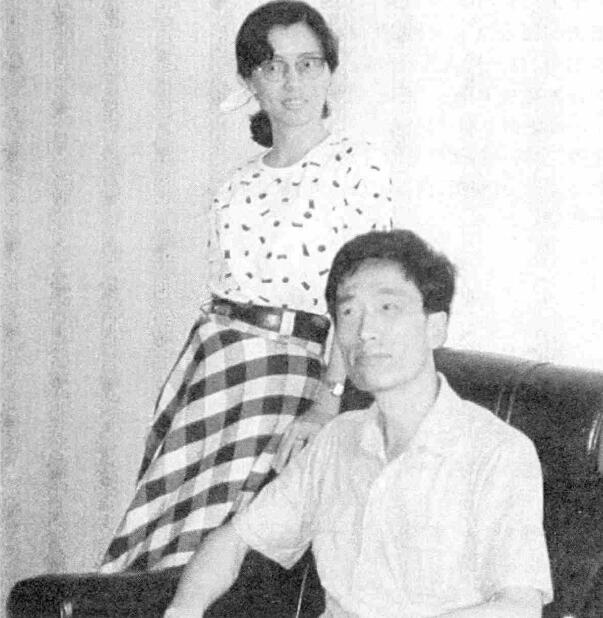

相识之后

1980年10月,我去福州与会。那十天关于朦胧诗的讨论会,可以用“唇枪舌剑、惊涛骇浪”这八个字来概括。会议的主角舒婷,却寓于一角。就如后来刘登翰文章中所写到的:“现在,她就坐在会议室后排的一角。争论几度进入白热化的阶段。她默默地听着,深度眼镜后面的眸子,有时澄澈,有时渺茫。”

在会议的空隙时间和晚上,我跟舒婷长谈过好几次,详尽地了解她的家庭和身世,她的三年知青生活,她的诗歌创作、成长和坎坷。舒婷忙得不可开交,压力也很大,但她感受到我们刊物的一片真诚。我们两个同属见了生人寡言少语,甚或有些冷漠,遇见朋友则滔滔不绝的人,那些日子谈得很投机,奠定了我们之间的友谊基石,我的采访本满载而归。我已经想好找评论家刘登翰写她,但留了一手,万不得已时,我自己动笔。

刘登翰的老家也在鼓浪屿,对舒婷的人生和诗歌了解很深。他对之后去鼓浪屿采访舒婷的情景记忆犹新:“此次专程而来,住在鼓浪屿宾舘,每天到舒婷的家或她来宾馆聊天。彼此本来就是朋友,没有什么忌讳,可以无所不谈、无所不问,釆访还比较顺利。一周以后,我回福州写稿。彼时舒婷还处在争论的浪尖之上,用她的话说是把她的名字像皮球一样踢来踼去。初涉文坛的舒婷或许尚未见过,更别说适应这种阵势,有一次在讨论会上,在一个反对者极尽刻薄的挖苦中,竟忍不住掩面哭泣奔出会场。”

我们原本计划一月号用舒婷照片做封面,同时推出登翰的报告文学,但计划赶不上变化,先是封面因为技术原因做不成了。而登翰的万字长文,虽然我写信催、电话催、电报催,但从十一月中旬拖到十二月初,还是脱期了——他早落过笔,但不断否决自己,因而丢失了时间和速度。

我翘首以待的登翰的稿子,是由舒婷于1980年12月23日寄出的,并附了信:

“刘老师昨天才把文章寄来,时间怕来不及了。今天下午我只好旷工半天,匆匆过目一下,就拿出去寄。他要我提意见,我是很茫然了。你是检查官,你来下结论吧。”

因为当时无甚“快递”,又怕稿件丢失,最佳选择只能是挂号加航空。但一挂号邮程就慢了,我先收到的竟是她隔天寄出的另一封信,退回了我发排后让她火速定稿的《抒情诗七首》。比收到稿子更高兴的,是舒婷信中那特有的真诚、友好的调侃:

“全国二十个期刊在鼓浪屿召开会议,我看见你们××杂志的同志,就想起你。不知为什么,我们熟悉得很快,并且充满了争吵,而跟他们,我就没什么关联,人是很奇怪的。”

“我劝你肚量大些,不要那么耿耿于怀嘛。你在大都市嘀嘀咕咕,害我在这里耳热眼跳的。”

另一封信中,她告诉我一个好消息:

“现在省文联正在办我的工作调动,还没有成,估计没有太大的问题。也就是说,下回罗编辑来厦,我就有时间陪你视察小岛,恭听你的酸言妙语了。”

确实很奇怪,我和舒婷在很短时间里成为很好的朋友,在之后的许多年里,我们的每次通信中彼此都不乏“酸言妙语”。

调侃、“嘲讽”,嘴巴好“凶”

舒婷家的电话到1988年5月才装上,这之前我催讨稿子只有给她写信、发电报。

舒婷在上海时,斗嘴时总让我几分。我“威胁”她,态度不好,就给她买站票,让她一路站着回家。可是,一回到美丽的鼓浪屿,她又故态复萌、嘴巴好“凶”了。1982年如此:

“罗达成兄:说真的,信封写好快二十天了,稿件还改不下去。给尊兄的稿件自然要特别用心,否则,一个背脸不理,将来真的只好从上海站到厦门了。好歹把稿件寄去,用不用都是小事,只希望你百忙中抽点时间给我退回来。你现在一定很紧张,春风得意呀,也许轻轻的稿件你是不屑一顾的,我也认命了。”

1983年也如此,舒婷生孩子后,我去信问她:

“怎么没个音讯,在忙什么呢? ”

她反诘中多有调侃和“嘲讽”:

“听说你成了名记者,又是中国几位有数的报告文学作家之一,工作不胜繁忙,怎敢打扰您呢? 我当然还在厦门,至少按规定独生子女的产假有四个半月嘛。我婆婆从海外回来管理家事,就这样,我和仲义还是被爱捣蛋的小儿子闹得分不清东南西北。——我和顾城的合集样本已经寄来了。小城在上海,如果你认识他的话,他会送你。但如果你赏脸要我这边寄一本,我也不胜荣幸。——仲义说:罗达成会踢足球,他写的那篇报告文学是行家的眼光。我说:罗达成是个大滑头,他从足球运动员那儿偷了多少术语啊? 谁对? ”

还有一次舒婷来沪,问我怎么不给她回信?我这个能背出上千个联系电话的脑袋,不知怎的记忆竟出了差错,说是回过信或是电报。舒婷一回厦门,即来信声讨:

“你还是个大撒谎专家!你所编造的信和电报大概是发到阎罗殿吧? 我还没到那儿报到嘛。”“欠了你在上海极尽东道主的大人情,只好赶快写信向你道谢。以免小公鹅又到各个编辑部去‘呷呷’地毁谤我。向你们的梅主编问好。还问问他是怎么管教的,居然有这么不诚实的部下? ”

而且说没有稿子给我:

“现在我非常安全了,不必老听见‘我让你站着回去’的威胁,心情分外松快。只是没有诗,诗是产生于朦胧之中。现在在我看来,这个世界太具体了。”

后来,舒婷至少还有过一次赖掉稿约,信写得让人又好气又好笑:

“你好! 能想像出你拆我的信时那一副愤恨的模样。离开上海后生活发生了好多事,使我不能完成自己的计划,而‘大文汇月刊’腰肥气壮,稿源肥沃,是不会介意小舒婷的寒暖的,是吧? ”

随后,她花言巧语,夸我们第十期上几幅插页漂亮——尤其是《星树》,还表示自己对诗配画有些兴趣,而且给《诗刊》搞过,如果我们需要,她很想搞一组:

“画由你们选和我选都可以。”

为了表明诚意,她特意附上一幅《奔月》并配上诗,作为“样品”。好不容易,还写了一句和解的话:

“快来信,别和我斗气! 我服输了,还不行吗?! ”

1982年,舒婷做妈妈,创造了人生最美好的作品——孩子,此后她有三四年时间几乎完全搁笔。作为特例,她也只是1982年夏天给了我《读给妈妈听的诗(外一首)》,且写于一年之前;

1984年深秋,给过我一首《怀念——奠外婆》。我能拿到的这点凤毛麟角, 已属不易。

直到1986年1月,她重回文坛,参加中国作家代表团出访后,才头一次给了我一篇散文《在开往巴黎的夜车上》,那大概是她最早的散文作品之一。(本文作者系文汇报资深老报人)

*本文系文汇独家稿件。未经授权,严禁转载。|未注明图片来源于网络

| 来源:文汇 |

| 责任编辑:孙静竞 |

| 频道邮箱:whapp3@whb.cn |