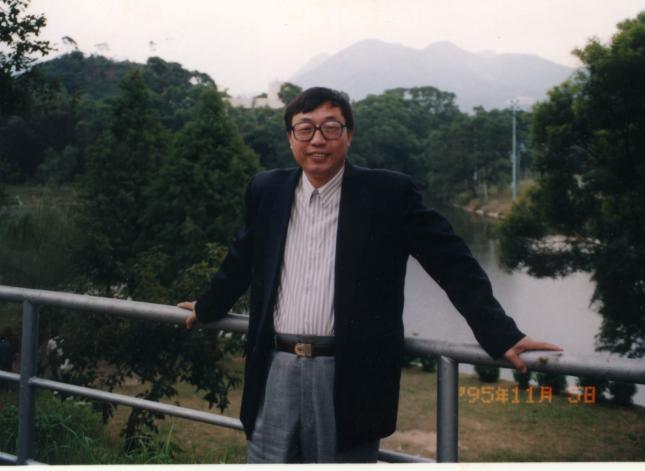

口述:于海

采访/撰写:李思文

知识活动带来的刺激,不亚于贝多芬的《暴风雨奏鸣曲》,让人兴奋,也能治疗一个困顿的人。

在我生命的多事之秋,一次次地体会生离死别。是书籍让一个被死亡的恐惧骇得不知所措的人,不再狂呼低呓,万分悲戚。我读《活出意义来》、《恩宠与勇气:超越死亡》、《生命的学问》,都是关于死生大事。至于产生的共鸣,是深入骨髓的。

恢复高考让我有机会真正进入学术系统,成为这个共同体的一个成员。无论是受惠于它还是有功于它,我都不能再离开它了,这听起来像是流行歌词,但我真的相信,我不可能再拿学术生涯去换别的什么生涯了。

1.

我是上海人,生在卢湾区,就是马当路、复兴路、淡水路与合肥路四条路围起来的街区一角。那里现在变成了潘石屹的复兴广场,早年建筑只留下诸圣堂,一所幼儿园。但在上世纪50年代,我的家是另一种样貌。你会看到,各种功能性场所之间并无确定的边界。它们,是许多亲切的总和。

最近我正在写一本名为《上海纪事》的书,用了一张1947年的《上海百业地图》,元素丰满,细节栩栩如生。街区之间连接的店铺,里弄,工厂,仓库,学校,教堂,甚至门牌号都一清二楚。我在地图上找到了我的家。

在我小时候,街区是一个充分互动的空间。短短一条路上可开辟三个弄堂口,住宅环周设有小而密的店铺,视力可及,投足可至。

美发厅里,烫完“满天星”的小姐,出了门就能在食品店里称上几斤奶油饼干。隔壁衫袜商店里的老妇买好尖足袜,方才搁在五金店的铁桶也让那老师傅修好了。不紧不慢地走着,她们和从家里窜出来,拿着搪瓷碗拷酱油的我迎面碰上。

另有鞋店,裁缝店,洗衣店,煤球店,烟纸店,电影院,私人诊所与乒乓房。沿着马路,五花八门,人间百态,对幼时的我和大多数的孩子都极具诱惑。

我自小喜欢多维空间,小时候每天去马当中学的建筑工地看楼房一层层造起来。那些街坊,即便不够美观,却让骨子里喜爱建筑与空间的我觉得新鲜愉悦。事实上,儿时的社区合人心意,还在于它表达了更多的平民性,共享性,更少的等级与社会分层。

我家到幼儿园的距离是50米,过马路,一个来回仅30步。放课后,奶奶常常接不到我。因为马路上有我,树后面有我,周边街角相互追逐的一帮孩子里也有我。

我踩着梧桐树的阴翳,跑得飞快。细密的光影在脸上一扫而过,天气总是很好。

2.

我愉快且好学,到了寒暑假,我就带上一个毛巾,一个人跑到离我们家大概3站路的卢湾区少年图书馆,在那里看上大半天的书。依平时成绩,我理应升上海市重点中学,不料在人生第一次大考——小升初考试,名落孙山。

考试前夜,失眠,服安眠药后仍失眠。次日赴考场,两眼昏沉。谁能想到,平日数学最好的我连四则运算都忘了呢。

向明中学无望,比乐中学无望,我成为家门口刚造的一所中学的第一届学生,那是上海最新的中学之一,校名透露了一切消息:新兴中学。

入学后,我因成绩好,顺利当上中队主席。1966年9月,我全票当选赴首都北京的学生代表,在国庆日的天安门广场上接受毛主席检阅。

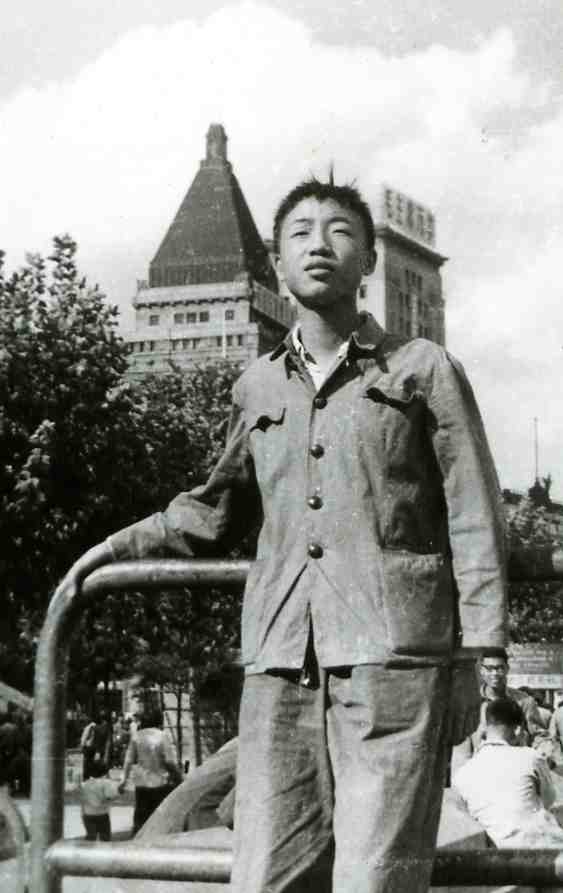

文革时,我成为逍遥派,拿着台海鸥牌照相机到处拍照。其中一张黑白照片,我记得清晰。背景是外滩,天空飘着云彩,一个穿军装的14岁少年一脸英气,身后是和平饭店与中国银行。

40年后,我曾问讲台下的美国学生:“你知道这个少年的抱负是什么吗?”

“Banker?”“Financial official?”

“他想解放你们美国人民!”我说。

这样一个青年,他两年后无书可读,去了甘肃平凉。

3.

平凉的风很大,到了冬天,西北风冷得醒鼻,阳光几乎没有阻挡地泻下来。

读完高中,我19岁,成了一名化肥厂的工人。那时的我还是崇拜着文化,渴望着知识。在没有高考的8年中,我买全套数学自学丛书,自学高中和大学数学。

当时我以为自己是个文艺青年。其实我敢说,77、78届考生,基本都是“文青”,想读大学,大多人都从喜欢文学开始。当时我看的最多的,还属各种世界文学名著,比如《羊脂球》、《红与黑》。

为了寻书,我主动找到平凉一中的校长,她竟将图书馆的钥匙给了我。我始终记得推开那个封闭许久的图书馆大门时见到的场景:架子上全是灰,书页发黄。我一个人钻进去,拼命找文学书看。后来,书也会被好友们借走,从我手里渐渐流出去不少书。

高考第一天,仍然失眠,仍然吃安眠药,仍然两眼昏沉。但谁知道呢,仿佛真到了命运的关卡不得不考好,我考了全地区第2名,全省排列60名左右,我如愿以偿上了北京师范大学历史系。

当年曾与我一起备考的几个工厂同事一个做了兰州市副市长,一个做了省民主党派的领导人。多年后我们在兰州一起吃饭,我说当年我们凭什么离开了工厂,凭什么跟留在工厂的朋友不一样,关键在哪里?我们说,关键就是78年那次考试。

4.

恢复高考确实改变了我们这一代人的命运。对我个人来说,更重要的意义是,让我明白了自己的天性,做符合天性的事。

我此前一直自认是“文青”,直到读大学后才意识到,我更喜欢抽象概念。所以我就不好好上课了,一本本地读书,系统地度经济学、社会学、哲学、美学。

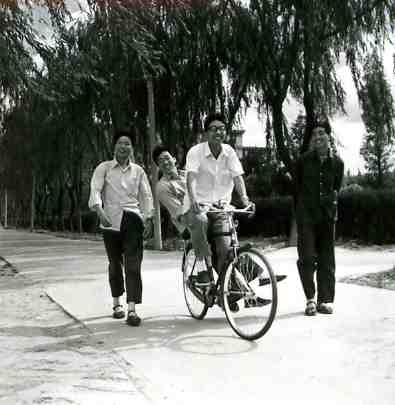

每天清晨,我去操场跑6圈。那时学校举办越野跑,一位女生曾与我打赌,说我能跑进前30名,就请我吃饭。她不知道长期锻炼的我速度已经非常快。一千多个学生中,我跑到第十几名。后来她请我吃饭,我还记得有道菜是红肠拌黄瓜,完全北京口味的。

在北师大的生活是自律且兴奋的。早饭后便去图书馆,读到肚子饿,去吃午饭。不午睡的时候,就在寝室练毛笔字,下午再去图书馆。

兴奋缘于知识活动带来的刺激。我和同学讨论黑格尔、卢梭、亚里士多德、马恩选集、存在主义,引得越来越多的人一起加入讨论。知识探求的自由,鼓励了各式大胆的议论,潘晓刊登在《中国青年》杂志上的长信引发了一场全国性的议论。日星月异的每一天,新名词,新知识,新潮流滚滚而来。原先只在书上见其大名的大人物也一个个在课堂,在演讲厅鱼贯而来。我深深感到教育是灵魂与灵魂间的交流,它作用于人心。

人才学家雷祯孝作演讲,阶梯教室水泄不通,偶尔有人内急不得已起身而弄响了座椅,都会招来周围不满甚至愤怒的眼神。人间居然有这等口才!从此也成为我对演讲的标准。

中国思想史大家邱汉生作我的论文导师,视力已极弱的他,看书几乎贴在书页上,却亲到家门口迎候一个无知后生。如此的“尽心”、“诚意”,成为我为师的榜样。

40岁出头的杜维明主动与我们交往,对后生明显幼稚的观点也从不不屑地予以反驳,始终是平等的讨论,英气勃勃又从容淡定,观点新锐又与人为善。与他交往可称是“如沐春风”的经历。

到了星期天,我骑自行车到北京王府井大街去买书,也和同学一起去看电影。看完电影天黑了,夜凉如水,空气清洌,我们慢慢走回学校,边走边讨论电影情节。

那是一种精神性很强的生活,我们关心中国发展,以天下为己任,也乐于广泛汲取知识,做符合天性的事。就像希腊人所说,你一定要认识你自己,最重要的是了解自己的长处。

毕业后,我被分到上海华东政法学院教历史,但课余时间我自学的全是哲学,我发现自己还是热爱哲学,所以1985年我又考入复旦大学哲学系研究生。

在西方哲学上接受的训练为我转向西方社会学铺平了道路,这是我留在复旦教书必须主持的方向。再到后来我以5个月写出我第一本学术著作《西方社会思想史》,至今已有第三版,其实都是源于我曾经读的那些经典,源于我心灵中的热爱。我们须尽力了解自己,或能有助于对他人甚至人类的了解,进而能对他人有助益。

5.

在复旦大学,哲学在我不再是苦读,渐渐有了领会理趣的机会。

奥古斯丁曾讲述他在米兰花园皈依基督得道时的心情:“顿觉一道恬静的光射到心中,溃散了阴霾笼罩的疑阵”。就是那种感觉。日后,我经历困顿,是阅读的强烈感受与哲思帮助我在精神上自救。

我从小喜欢思考死,也常被死亡的恐惧骇得不知所措。然而当真实的而非想象的死亡环绕你逼近你时,最强烈的感情首先不再是恐惧,而是对至亲生命一点点消逝的万分悲伤,和面对死必须再度思考生的意义的强烈冲动。

阳明之学那时真正进入我心,我还读弗兰克《活出意义来》及韦尔伯《恩宠与勇气:超越死亡》。韦尔伯讲了一个观点,没有地狱,只有自我,没有天堂,唯有无我。当你过于强调“自我”,你就在地狱;当你生出“无我”,你就活在天堂。

“无我”不是活得不用心。我们的人生需要“有心”,需要知道自己的天性,知道自己最应该做什么坚持什么,为此你会有大的“目的论”,大的“人生筹划”集中精力谋你最拿手的事。

但如果我们处处“有心”,事事“目的”,就最容易为眼下的功利牵制牵引和纠缠,变成有心栽花花不发。

因此,同样重要的是学习放下、臣服,随顺因缘而不抗拒。放下和做主是互相对立的——这也是“存在”和“做”,阴阳生万物的另一个版本。这里并不是指“存在”胜过“做”,或阴对了阳错了;重点是找到平衡,也就是古代中国人所谓的阴阳之道——存在与做、做主与放下、抵抗与开放、抗争和臣服、意志力和接受力之间的平衡。

2006年也是最近十年我个人生命最大变化的一年。改变起于8月的一场病,血液指标显示,我或有患上肿瘤的可能。所幸我平安无事,但那段时间,死亡的张力再一次击中我。

“由病发生了生死问题,由生死的思考读到一批对我发生重大影响从而导致人生观点重大改变的书,这些阅读既是求知的,更是求生的,是被生命的困境推动着进入存在深处的探求,所以对信念、态度和行为都发生改变的作用。我体会,只是求知,不容易影响态度;只有真正想触及行为,知识才能改变态度。知行合一,行是发动者。”

以上这段话,亦是我写给我的同事于娟信件里的一段。

于娟于2010年元旦确诊为乳腺癌晚期,在生命最后日子里,她每天写病中日记,打动许多人。

她写道,“在生死临界点的时候,你会发现,任何的加班(长期熬夜等于慢性自杀),给自己太多的压力,买房买车的需求,这些都是浮云。”

在这个世界上,人们习惯于依各种各样的筹划,一路飞奔,斗酒取宠,积累财富。我们甚至认为人生烦恼不断,是因为自己能力不够。如果处处用心,则事无不办。

我们充满差别心,比如谁长得比我漂亮,谁对我好谁对我不好,谁跟我同时入职现在当了科长……心为形役,百般束缚,却不知道它们起于对物质的迷痴,对快乐来源根本上的误解,以及对自我的执着。

我曾经看到一对夫妇带着一个孩子到森林公园,门口的工作人员告诉他孩子已经超高,需要买门票,一张十来块钱。当下夫妇就同他吵起架来,吵得面红耳赤,脸因为愤怒胀起来,一旁的孩子则不知所措。我上前劝阻,甚至掏出那十块钱,让工作人员放他们入园,但他们根本听不进去,仍旧争吵不下。我只觉得一股悲悯,心疼的是孩子。在那样的家庭环境下成长的小孩,真的十分可怜。

6.

我们这代人,一阳初始,合上了节拍,在后代人眼里成为“幸运儿”“成功者”。然而,人的有限性和人力无法完全控制的环境力量,时常会粉碎“成功”。

如果认为成功就是一切,如此成功将成为毒药,中毒者为成功所惑。

于娟在日记里反思过去的生活。她写道,“回想10年来,基本没有12点之前睡过,学习、考GT之类现在看来毫无价值的证书,考研是堂而皇之的理由,与此同时,聊天、BBS灌水、蹦迪、K歌、保龄球、吃饭、一个人发呆填充了没有堂而皇之理由的每个夜晚,厉害的时候通宵熬夜。”

到今年春天,她去世已经6年了。

今天的世界,价值观容易扎堆,而成功成为压倒一切的目标和价值。成功不仅压倒一切,而且蛊惑多数人。人生按此成功标准衡量和指导,人生完全被出人头地的竞赛所支配,被无止境的追求成功所推动,为成功驱使的努力停不下来,也放不下来。

显然,成功不是一切。在注定不完满的世间追求成功,本身就是一个巨大的迷惑。

近来,我腰病复发住院。病榻上,我重读傅伟勋《从西方哲学到禅佛教》、徐梵澄《陆王学述》、阿部正雄《禅与西方思想》,里面还留着20年前我划的铅笔印。学生来看我,我拿出《禅与西方思想》分享体会,里头说“随处作主,立处皆真”,说得太好。我们不是要向外求快乐,向外求得的只是暂时的快感,我们要回到我们自己,活出大自在。

人的难题恰是好好活着时不知如何活得自在,吃饭时百种须索,睡觉时千般计较,如王阳明所说的“随躯壳起念”。

我们在现实空间和网络空间积极地刷存在感,因为我们积极的感受都来自他人。女孩们互相攀比,教授们竞争职称,甚至小孩不愿意母亲再生第二胎,其实都源于我们把快乐和人生价值建立在社会评价上,而这样的快乐会很有限。

把每一刻都过好,并不是要把每一刻都攥在手里。反之,能攥紧吗?能够占有的东西永远是有限的,而且在不断占有的过程中,多少人能好好地享有?

在这个偌大的病区,多少人在住进来之前,怀着对生活的憧憬,把生死置之脑后,视自己为幸运者,却忽然离开这个世界。我们何以成为侥幸者?至于人之将死,更觉占有之虚幻。

相对和平的年代,青年人容易缺乏对生死问题的警觉。我小时候曾因想过奶奶有一天会死去而伤心落泪,现代青年人无妨设想一下至亲的离去。那是什么感觉?如果我们活着的时候不思考生死,直到有致命性的危机出现,他们才恍然大悟:这并不是我想要的生活啊。死生亦大矣!岂不痛哉!

威尔伯在妻子去世后写道,“因为不能再忽视死亡,于是我更加用心地活下去。”

无论你在年轻时有什么样的容颜,它终将衰老。对已拥有的,随时能放弃;对未拥有的,不再贪执。当你不断减少对外物的占有,内心的温软会慢慢露出来。没有什么比善良而温软的心更加珍贵了。

以上的一切,都是在生死之际发生的转变。学生问我:人这一生最后该完成何种转变?

人生会有种种经历,每个经历都会成为一个“时节”,你随时可能在某一点上就产生觉悟。事物变化是无止境的,人的转变也是无止境的。每个人站在人生的十字路口,都会面临不同路向。有人随波逐流,有人向上升华,有人向下沉沦。转变,就是你站在十字路口,选择升华还是得过且过?还是堕落?人的可贵之处在于,人能够自由地做决定,可以选择卖身求荣,也可以选择杀身成仁。可以受制于环境,也可以超越环境。这就是转变。

《中庸》中说,“天命之谓性,率性之谓道,修道之为教”。中国古人认为,人性得之于天。今天我们通过学习、反省、教育,了解并发挥自己的天性,追求理想,改善自己。尽人事后,则可听随天命。怎么做呢?无非是“饥来吃饭,困来即眠”。

-完-

*文汇独家稿件,转载请注明出处。|图片均由受访者提供

| 来源:文汇 |

| 责任编辑:李思文 |

| 频道邮箱:whapp3@whb.cn |