| 24位世界哲学家访谈⑲|加拉格尔:当具身认知在跨学科合作中得到耦合 | |

| 2018-08-18 11:31:22 作者:何静 | |

【24位世界哲学家访谈】

编者按:第24届世界哲学大会(WCP)正在北京召开(8月13日到20日),今天是第六天,在此前、中、后,文汇报文汇讲堂工作室联手复旦大学哲学学院、华东师大哲学系共同向公众呈现丰富多彩的“聆听世界哲人、亲近当代哲学——庆贺第24届世界哲学大会在北京召开·24位世界哲学家访谈录”。同时欢迎参与同步推出的“我爱WCP”有奖传播活动。(见文末链接)

昨天的访谈末尾,大家感受到哲学家巴特勒的火爆人气,作为性别理论家,她延续了波伏娃的谱系,她对美国部分民众明明是特朗普经济政策的受害者却又大打支持牌的心理给予了犀利的分析。今天,看现象学家如何转身变为认知学家。

“聆听世界哲人,亲近当代哲学——庆贺第24届世界哲学大会在北京召开·24位世界哲学家访谈录”(19)

访谈认知科学专家、美国孟菲斯大学S.加拉格尔教授

当具身认知在跨学科合作中得到耦合

文/何静(文汇-复旦-华东师大联合采访组)

被访谈人:肖恩·加拉格尔(Shaun Gallagher),美国孟菲斯大学哲学系教授、澳大利亚卧龙岗大学荣誉教授和挪威特罗姆瑟大学荣誉教授,下简称“加拉格尔”

访谈人:华东师范大学哲学系副教授何静,下简称“文汇”

访谈时间:2018年5月-6月

10月将进入古稀年的加拉格尔教授很难看出年龄的痕迹,这位爱尔兰裔美国哲学家始终如此开朗和富有激情,一张照片上,他微笑着,背后天空的云朵都辉映着他笑容的灿烂光辉,仿佛也符合他的具身认知理论——通过主体间的交互提升自治性。

这份激情来自他对哲学的着迷,来自探索未知的永恒动力,在高中时对阿奎那,继而大学时对萨特、加缪直至读博时迷恋现象学,一如既往。1980年代,他拿着现象学这个“武器”闯入认知科学,不久便在认知科学领域掀起了从第一代认知科学到第二代认知科学的范式转换——他对以“计算-表征”为核心的经典认知科学研究范式进行了不遗余力的批判,并直接提出了以“具身、嵌入、生成和延展”为核心的“具身认知”思想。这个思想中有很多学者的身影:现象学家梅洛·庞蒂,神经科学家瓦雷拉、生物学家吉布森等。

2006年,我在美国访学初识这位领军人物后,参加了他组织的每四年一次的“4E国际研讨会”并多次在其他国际会议中与他相遇。充沛的精力使他成果频频,继去年推出《生成主义的方案:对心智的重新思考》后,他的十年之作《行动与交互》又将出版。而与同道的讨论、辨析是他学术推进的源头,每次在研讨会上,他会宽容又严谨地批驳反对者,和访问生也会平等交换意见。

十多年持续的邮件或见面交流后,加拉格尔私下里也会和我分享跨学科中的甘苦,对学科间“合作与互惠”并非人人认知到位,有些科学家对不懂科学的哲学家的加盟并不习惯,当出现叠加效应时,他们才会敞开心扉。而加拉格尔,有更强大的理念支撑着——要将哲学引入认知科学、心理学、人类学和神经科学领域,恢复哲学最初的跨学科本性。

加拉格尔微笑着,背后天空的云朵都辉映着他笑容的灿烂光辉,仿佛也符合他的具身认知理论——通过主体间的交互提升自治性

【哲学之缘与轨迹】

文汇:亲爱的加拉格尔教授,感谢您接受采访。您以第二代认知科学研究范式的提出而闻名业界,但又是从存在主义、现象学一路走来而跨界耕耘,请问您最初是如何对哲学产生兴趣的呢?

来自非学术家庭,高中的兴趣延至读博研究现象学、转入认知科学

加拉格尔:在我读高中的时候,我的拉丁语老师是一个不得志的哲学家。每一个学期,我们都会在一段我们称之为“哲学家的假期”中进行哲学讨论——当时我们主要讨论的是托马斯·阿奎那。我大学的专业是哲学,在那个时候,我接触到了存在主义——萨特和加缪,他们促使我阅读更多的哲学原著,特别是亚里士多德的作品,我深深地为哲学着迷并由此阅读更大量的哲学作品。而后,我决定继续攻读哲学博士学位并想要挖掘存在主义思想的源头。一追源头就把我引向了现象学,后期又转向认知科学。

我出生于一个非学术的工人家庭,我的父母是来自爱尔兰的移民,为了生活,他们需要很努力地工作。所以,我常常想我能够从事哲学研究是一件多么荣耀的事情。我觉得自己很幸运。

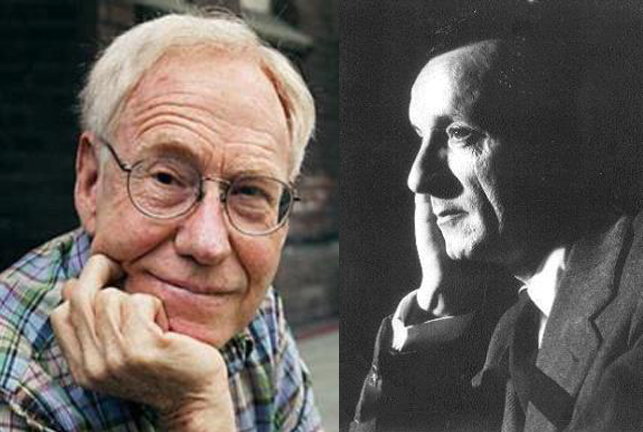

哲学家阿尔贝·加缪(左)与保罗·萨特

与神经科学家合作,观察精神疾病患者、运动神经受损者和宇航员体验

文汇:不少人将哲学视为“扶手椅”上的事业,而您却一直致力于推进哲学和各界的对话。您怎么看待哲学、自然科学和世界之间的关系呢?

加拉格尔:我后期的工作就是要推进现象学、心智哲学和认知科学之间的互惠与合作。这意味着我常常需要密切关注经验科学的研究成果,不仅如此,我还常常与心理学家、人类学家和神经科学家进行合作研究。所以,我常常会离开我的“扶手椅”。

我与科学家们的合作范围不仅仅局限于合写论文,还包括我自己动手做科学实验或进行临床诊断。上个世纪80年代,我在英国剑桥大学医学研究委员会的认知与脑科学研究中心访问的时候,有了与科学家们进行合作研究的首次尝试。在那里,我与安东尼·马歇尔(Anthony Marcel)合作,参与了部分对神经受损患者的治疗。

在芝加哥大学的时候,我与大卫·麦克内尔(David McNeil)、约翰逊·科尔(Jonathan Cole)一起合作对IW患者(丧失了本体感受性以及脖子以下的知觉的人)的手势进行研究。我们发现,这种疾病尽管令他的机械性运动能力受损,但是他却仍然能够运用手势。这是一次令人兴奋的合作,英国电视台的科学栏目对我们的实验进行了报道。有意思的是,为了让实验顺利进行并同时保证一定电视播放效果,我们需要做大量的协调工作。这些事情都发生在我的“扶手椅”之外。

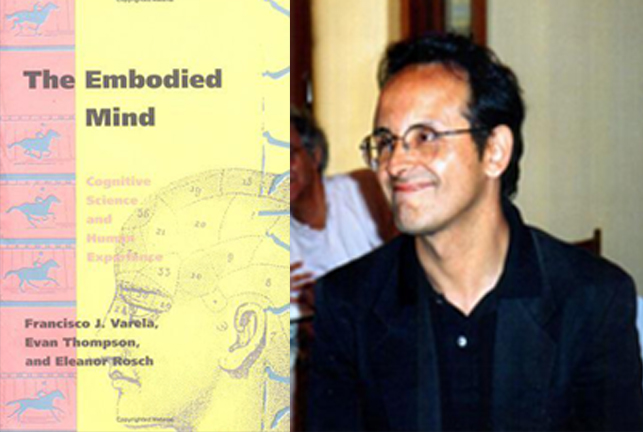

神经科学家弗朗西斯科·瓦雷拉及其代表作《具身心智:认知科学与人类经验》(The Embodied Mind:Cognitive Science and Human Experience)

另外,不得不提的是,我与神经科学家弗朗西斯科·瓦雷拉(Francisco Varela)有过合作,他对我产生了很大的影响。在他去世以后,我试图在理论和实践上继续他关于神经现象学的设想。所以,几年前我参与了一项关于宇航员体验的特殊实验。这些体验不仅包括他们在心理上、美学上的体验,还包括他们的整体感受。

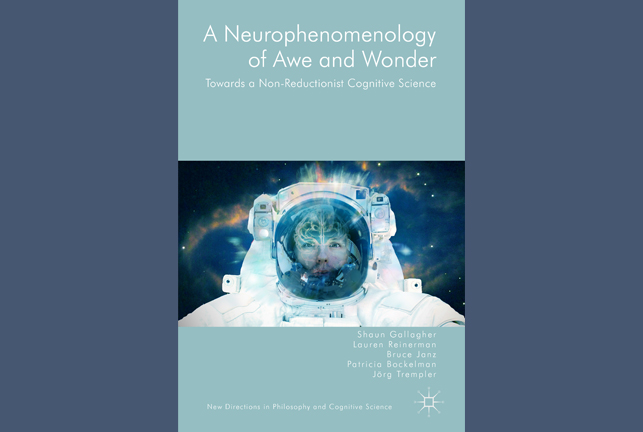

据我所知,我们所进行的研究是相关领域内的首次实验。我们邀请100多名被试者进入到虚拟的太空飞行场景中,运用瓦雷拉的神经现象学方法,将来自EEG、fNIR和心脏监护器的第三人称的数据、来自现象学访谈和问卷的第一人称数据结合起来。我认为,我们的研究得出了一些非常有意义的结果,我们将这些结果发表在2015年出版的专著《关于敬畏和奇迹的神经现象学》中。

加拉格尔的著作《关于敬畏和奇迹的神经现象学》(A Neurophenomenology of Awe and Wonder)

哲学工作狂的一天日程:教学、研讨、编杂志、阅读文献……

文汇:您能为我们介绍一下,作为一名哲学家,您是如何安排日常生活和研究工作的吗?

加拉格尔:我是一个为哲学着迷的工作狂。只有我的妻子有办法让我暂时放下工作,因为她,我开始欣赏音乐。在孟菲斯的酒吧里,总是有很好的布鲁斯或爵士演奏。我们也很爱去餐厅吃饭。但是,我每天都会工作。我每天都尽量去回复我所收到的大量邮件。我会积极关注我所研究领域内的最新研究成果,包括阅读大量的科学论文。我是一个杂志的联合主编,这也占据了我一定的工作时间。

现在,我的教学工作量并不大,但我以前有比较繁重的教学和行政工作。我喜欢教学,也喜欢和我的研究生们或访问学者们进行互动。我常常需要为了参加会议和讲座而旅行。很多人问我,如何能够参加如此多的学术活动并保持精力充沛?其实我就是“顺其自然”,我很庆幸我能做到。

2008年11月,加拉格尔在日本东京大学演讲(左);2017年5月,在英国牛津大学演讲

未来五年:《行动和交互》将完稿,自我模式的理论著作将激情展开

文汇:您能向我们简要介绍一下您未来五年或十年的研究计划吗?

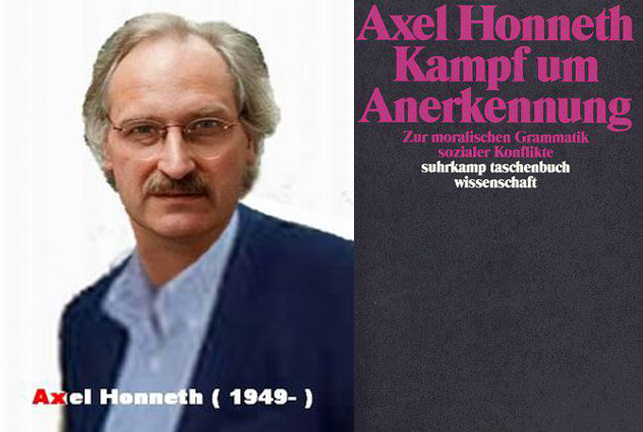

加拉格尔:我需要完成《行动和交互》的书稿。在这本书中,我会对行动理论中的一些问题进行考察,如行动的本质、意图、行动者和联合行动。接着在第二部分中,我会进一步考察社会交互和集体意向性问题。在第三部分中,我对聚焦于识别的批判性社会理论的意义进行考察——如,霍耐特(Axel Honneth)的研究。该书目前处于外审阶段,我希望能够得到一些有建设性的同行评议然后进一步完善它。

另外,我正在着手写另一本关于自我模式理论的书,并试图将承载理论与病理疾病的应用结合起来。这是一项激动人心的工作,但是我不知道具体会在什么时候完成。我想这也是它之所以令人兴奋的原因之一吧。总体上说,我会更专注于书稿与论文的写作。我已经发表了太多的论文和章节,我觉得是时候把所有的成果放到一起,来看看我所讨论的论题之间是否具有一致性。这就是我的计划。

霍耐特及其代表作《为承认而斗争:社会冲突的道德语法》(Kampf um Anerkennung.Zur moralischen Grammatiksozialer Konflikte)

【哲学思想与哲学贡献】

文汇:作为闻名业界的现象学家,您在具身认知、社会认知和哲学病理学等领域作出了重要的贡献。您自己如何评价自己对哲学的最重要贡献?

如参与一场运动:1980年代,将现象学引入认知科学,提出了具身认知

加拉格尔:谢谢你认可我的工作。我认为我的研究领域之间是高度相关的。当你思考具身认知的时候,你就会反思社会认知以及我们关于精神疾病的理解。我一直在努力以一种全新的方式将现象学引入认知科学。

在这方面,在我之前的哲学家有如德雷福斯(Hubert Dreyfus)、瓦雷拉,以及前认知科学时代的梅洛·庞蒂(Maurice Merleau-Ponty)。所以,我所做的工作是建立在这些哲学家的工作之上的。当然,我也常常会意识不到这一点。我努力以我自己的方式将现象学(特别是梅洛·庞蒂的现象学)和认知科学联结起来,而不过多地去考虑德雷福斯或瓦雷拉的工作。在20世纪80年代的时候,我运用现象学提出了具身认知的观点。

在1992年,我受马歇尔的邀请在剑桥参加了为期一周的跨学科工作坊,在那里我遇到了马歇尔、安德鲁·梅尔佐夫(Andrew Meltzoff)、约翰逊·科尔等哲学家和科学家。那一次,我看到了现象学如何能够为认知科学作出贡献,我开始与科尔、马歇尔和梅尔佐夫一起工作,并开始阅读丹尼尔·丹尼特(Daniel Dennett)和德雷福斯等哲学家的作品。后来,我认识了瓦雷拉,开始熟悉他所做的工作。所以,我感觉我参与到了一场运动之中。

德雷福斯(左)与梅洛·庞蒂

在社会认知领域,我提出了非常具有批判性的观点。与心智理论(包括理论论和模拟论)中要么过于理智化的进路,要么基于大脑的还原主义进路相反,我提出了社会交往的具身观点。现在许多哲学家在这个领域内进行研究。在这之前,我提出了社会认知的交互进路,语言学家和人类学家查尔斯·古德云(Charles Goodwin)在这个方向上做了很多工作。我们都受到了梅洛·庞蒂和吉布森(James Gibson)等理论家的启发。

不同于传统计算进路,具身认知突破大脑内部,强调生成主义和情绪的4A

文汇:心智哲学和认知科学传统将认知看作是完全发生在大脑中的过程。在您的著作和论文中,您多次批判这种观点,并从现象学和实用主义传统出发为一种生成的和具身的认知观提供了辩护。您能简单为我们介绍一下您的主要论证吗?在您看来,具身认知进路是对传统计算进路的革命还是改良呢?

加拉格尔的著作《现象的心智:心灵哲学与认知科学》(The Phenomenological Mind:An Introduction to Philosophy of Mind and Cognitive Science)(左)与《现象学》(Phenomenology)

加拉格尔:是的,我认为具身认知与经典的计算进路非常不同。可以说,经典进路所持有的是“狭窄心智”的观点。你知道“狭窄”是一个技术性术语,意味着“大脑中”的内容。与这种内部主义的观点相反,具身认知强调一种“宽广”或外在主义的观点,不仅仅将认知看作是大脑的过程或个体的心智状态。

现在研究者们常常会谈到4E:具身的(embodied)、嵌入的(embedded)、延展的(extended)和生成的(enactive)认知。其实除此之外,还有4A——情绪(affect)、他异性(alterity)、承载(affordance)和自治(autonomy)。当然,自达马西奥(Antonio Damasio)以来,情绪和情感问题一直备受关注,但是生成主义进一步作出了贡献。他异性主要指的是对我们的认知生活产生影响的主体间性和社会性方面的特征。承载的概念来自吉布森(他受到现象学,特别是梅洛·庞蒂的影响),在认知的生物学和延展(或分布)说明中变得越来越重要。我们需要在自治性概念的问题上做更多工作。

在生成主义文献中,有关于生物性自治基本形式的讨论,但是我们需要进一步考虑在主体间交往过程中的关系性自治对于社会和政治哲学的意义。在我即将出版的新书《行动和交互》中,我将探讨这些问题。我认为具身和社会认知的工作对于我们思考人类的自治、认知、道德关系和基本正义等具有重要的意义。

2014年10月,加拉格尔在美国孟菲斯大学组织第二届“4E国际会议”

10年写成《行动和交互》:将具身-生成认知与承载的想象力聚集

文汇:您于2017年出版了《生成主义的方案:对心智的重新思考》一书,您认为该书在哪些方面延续(或修正)了您在2006年出版的著作《身体如何塑造心智》中的工作?

加拉格尔的著作《身体如何塑造心智》(How the Body Shapes the Mind)(左)与《生成主义的方案:对心智的重新思考》(Enactivist Interventions:Rethinking the Mind)

加拉格尔:我认为《生成主义的方案》与我在《身体如何塑造心智》中所做的工作是一脉相承的。我对一系列相关的概念进行了探究,并且我更直接地运用生成主义哲学中的成果,如预期过程以及对具身认知的一些批评。我还试图将具身-生成认知放置到一个更加宏观的历史和当代背景中去考察,展现它与现象学以及实用主义之间的关系,并且表明它如何不同于具身认知中的内部主义版本。因此,我考察了意向性、表征、直觉、情绪、想象力等概念。

我对具身性的过程进行探究,提出了一种基于承载的想象力概念。不得不说,当你把所有这些聚集起来发表的方式有时候会出乎人的意料。《生成主义的方案》一书成稿很快,我大概花了几年的时间。但在《生成主义的方案》之前,我就已经为即将出版《行动和交互》准备了几年时间,我认为这本书更是《身体如何塑造心智》一书的延续。只是,我花了10年时间来完成它。

2018年4月,加拉格尔在澳大利亚卧龙岗大学与青年学者们一起讨论新书《生成主义方案:对心智的重新思考》

“表征之战”:我的科学实用主义观点VS格鲁什的本体论承诺

文汇:太好了!我们非常期待您即将出版的新著《行动与交互》。基于海德格尔和梅洛·庞蒂的工作,德雷福斯为一种无表征的(专家)智能形式进行了辩护。但是,安迪·克拉克(Andy Clark)认为人类智能至少需要某种最小程度的表征。您如何看待他们之间的争论?在您看来,具身认知的进路必然与表征概念不相融吗?

加拉格尔:在《生成主义的方案》中,我有一章专门讨论这个问题。在书中,我分析了我称之为“表征之战”的争论,并试图表明为什么克拉克所说的行动-导向表征概念并不是认知科学标准定义的表征概念。聚焦于行动理论中的表征概念以及标准表征概念所应具备的特征,我说明在行动过程中,那些表征的特征并非必要或相关。因此,克拉克以及麦克·维勒(Michael Wheeler)、里克·格鲁什(Rick Grush)、马克·罗兰兹(Mark Rowlands)等人所说的最小程度的表征并不是标准意义上的表征。

安迪·克拉克(左)与里克·格鲁什

格鲁什最近发表了关于我的书的书评,在文章中他对我的观点进行了批判。但是,我并不信服,我所辩护的是一种科学实用主义的表征观。这种表征观念为一种更加物理的解释(根据神经元的和非神经元的过程进行解释并以动力系统为特征)预留了位置。如果表征的概念的提出是为了便于科学家的工作,并且如果科学家们能够对他们所说的表征进行规范性定义——通常他们认为这仅仅是一种共变形式,而非完全标准的概念——那是可以的。但他们不应该由此被误导而做出关于表征的本体论上的承诺。在这方面,我们可以参照威廉·贝克特尔(William Bechtel)关于机械论的观点。他并没有作出本体论上的论述——在系统中我们需要对发生作用的机制进行解释。相反,他以科学家为过程建模所运用的机械论为解释工具。

按照科学实用主义的观点,科学家能够运用表征或机械主义的概念进行解释(在他们获得更好的解释之前)。但是,他们不是以对表征或机械本身进行解释为目的,而是要对物理过程进行解释——至少在我们讨论像认知那样的生物-社会现象的时候。

贝克特尔的代表作《心理机制:认知神经科学的哲学视角》(Mental Mechanisms: Philosophical Perspectives on Cognitive Neuroscience)(左)与《探索细胞机制:现代细胞生物学的创造》(Discovering Cell Mechanisms:The Creation of Modern Cell Biology)

我们如何理解他人:自治体双方进行耦合共变的交互过程

文汇:您和其他的生成主义者试图提供一种不同于传统进路——模拟论和理论论之外的另一种进路,强调我们是通过交互而理解他人的。那么,您是如何定义“交互”的?从何种程度上说,以较低层次的认知机制为基础的交互过程(如,眼神、面部表情)并不涉及读心过程来帮助我们与他人进行交互?

加拉格尔:是的,相对而言,我认为以理解他人的心智状态(信念、欲望等)为目的的读心或者心智化过程是少数现象。如果我坐下来与你进行交谈,说我需要进入你不可见心智状态来理解你的意图,是令人费解的。很显然,在这种情形中我们有语言以及刚才你谈到的一些其他具身的过程——如,眼神、面部表情、姿势、动作、手势以及周围的环境能够帮助我们准确了解所处的情境。在我们日常与他人交往的大多数情境中,存在大量的“符号性资源”(按照古德云的术语)。而且,大多数时候,我们是直接地与他人进行交互(以一种第二人称式的视角)并运用所有这些具身的资源,而不是简单地从第三人称的视角来观察他人。因此,是交互(所有的具身的和知觉的过程)而不是根据大众心理理论进行的推论或模拟在社会认知中发挥着重要的作用。

2008年7月,加拉格尔在欧洲圣马力诺大学组织欧洲科学基金暑期学校

对交互的技术性定义为:由两个或以上的自治体共同参与的共变的耦合过程,它包含(a)共变和耦合过程对双方都产生影响,并构成一个自我维系的动态组织,以及(b)尽管自治的范围可能扩大或缩小,但行动者的自治不会被破坏。这是个复杂的过程,但从本质上说与梅洛·庞蒂的“交互肉身性”的概念相关——两个个体间的双向际遇产生了某种超越任何一方的东西——特别是通过交互产生的某种意义。正是在意义产生的情景中,我理解了他人。而且,在那个情境中,我能够提升自己和他人的自治性,或者在有些情景中自治性降低了。这是一个关系性的自治概念。

举个例子说,你和你的室友因意见不和发生了口角。当冷静过后,你决定去和室友道歉。可是,当你怀着歉意走进室友房间并向她道歉的时候,发现她仍在生你的气,不但没有接受你的道歉还说出了一些更激怒你的话。这时候你突然觉得,应该道歉的是她而不是你,于是你更生气地摔门而出。这个简单的例子表明,有时候交互过程是完全自治的。

单靠神经元过程无法解释认知,跨学科方式构成“动力格式塔”

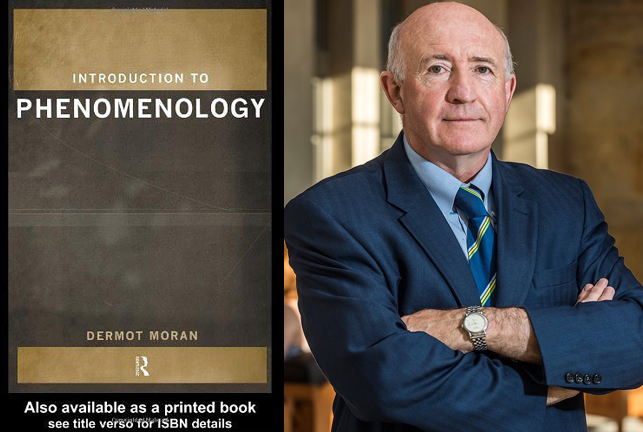

文汇:莫兰(Moran)教授曾经提出一个问题:“你骨子里是一个自然主义者还是认为意识是自然所不能把握的东西?”,您会如何回答这个问题呢?

莫兰及其代表作《现象学导论》(Introduction to Phenomenology)

加拉格尔:我绝对是一名自然主义者。我无法回答关于意识的“难问题”,因为我认为这个问题本身是错误的。它预设了一种二元论。我假定了一种连续的,可能甚至是不一样的自然概念。所以说,我是一名自然主义者并不意味着我只是接受了科学定义自然的方式。由于时间和篇幅的限制,我无法在这里详述这个观点的具体内涵,但是我有一篇文章即将在《澳大利亚哲学评论》上发表,在文章中,我根据现象学和科学对这个观点进行了解释。

另一种思考这个问题的方式是,我采用了一种非还原主义的进路,我们无法依据一类事物来解释我们想要解释的所有事物。所以,单靠神经元的过程或者身体的过程或者环境的、社会的过程无法充分解释认知。我们需要在我称之为动力格式塔中考虑所有这些过程;而且从方法论上说,我们需要通过跨学科的方式来完成。因此,我们需要借助神经科学、人类学、心理学、经济学、哲学等所有的人文艺术和科学来为认知提供综合的说明。

加拉格尔将在《澳大利亚哲学评论》(Australasian Journal of Philosophy)上详细阐述“一种连续的不一样的自然概念”

【我看中国哲学和世界哲学大会】

文汇:本届世界哲学大会的主题是“学以成人”,这种说法源自中国的儒家传统。按照儒家思想,一方面,“学以成人”关乎个人的道德养成,是个人成长和发展的根据和理由;另一方面,“学以成人”体现了将理论与实践相结合的实践智慧。按照您的思想传统,您如何理解这个主题呢?

学以成人:从具身认知角度看,是个体参与主体间性、社会和文化的实践过程

加拉格尔:在我看来,学以成人是一个个体参与主体间的、社会的和文化的实践活动的过程。我长期关注具身认知以及主体间的交互,并且对社会认知的一些主流进路进行了批判。我认为,仍有许多工作亟待完成。在本次世界大会中,我的报告将聚焦于大脑在认知中发挥的作用(19日专题场“心灵、大脑、身体、意识、情感”),并且为一种非还原论的进路提供辩护。

加拉格尔认为学以成人是一个个体参与主体间的、社会的和文化的实践活动的过程

我认为,神经科学(尽管很重要)不足以帮助我们充分理解认知和人类体验。我们还需要考虑更宽泛的身体过程(包括情绪过程)以及那些与环境相关的物理的、社会的和文化的关系过程所发挥的重要作用。甚至从婴儿阶段开始,社会活动就塑造了我们的认知系统以及我们体验这个世界的方式。我们自身与其他的结构进行交互。尽管神经科学对于在很大程度上增进了我们对认知的理解,但是,正如我将在大会报告中所说,我们还需要研究具身的和情境的认知、发展心理学、生态心理学、动力系统理论、应用语言学、承载理论以及人类学中的从文化小生境概念到物质参与的讨论。

将孟子的“推”、“思”与梅洛·庞蒂“具身智能”结合研究表演中的心智

文汇:您对中国哲学有了解吗?您对中华文明有何期待?

加拉格尔:对我而言,欧洲哲学和层出不穷的科学成果令我应接不暇。我很希望我有更多的时间来研究中国哲学,但到目前为止我还没能对此有深入研究。但是,近来我对孟子的思想产生了兴趣。孟子关于“推”(或“达”)的观念——就是从特定事例出发,经由类推获得洞见的方法;“思”——就是心思贯注于行动,由此引发理智上的自知。我认为这些观点对于我们理解艺术和体育运动方面的专业表演(现)非常有启发性。我试着把孟子的这些思想与梅洛·庞蒂“具身智能”的概念联系起来。这部分研究主题是由澳大利亚研究委员会资助的“专家表演中的心智”课题的组成部分。我和卧龙岗大学的研究团队一起正在研究这个课题。

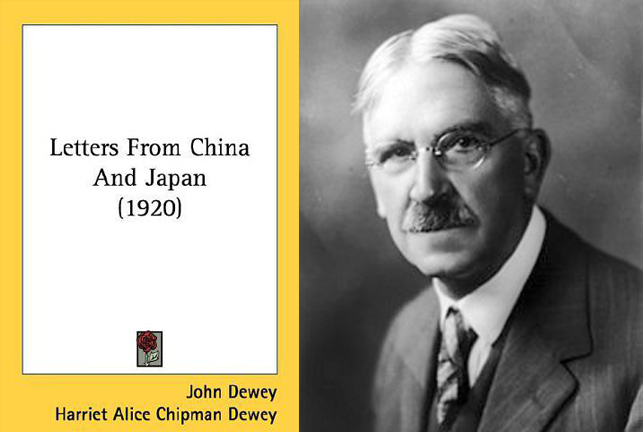

另外,在我看来,在很多方面,欧洲和美国哲学是相对包容的。例如,研究世界哲学以丰富我们原有的哲学传统。这其中就包括中国哲学。在这方面,我受到美国实用主义者杜威(John Dewey)的启发,他曾访问中国并对在中国学习到的哲学抱有极大的热情。我最近正在研读他的专著《中国演讲录》。

杜威及其代表作《杜威家书:1920年所见的中国与日本》(Letters From China and Japan)(1920)

美国的哲学发展态势:1970年代开始逐步回归到跨学科状态

文汇:很高兴得知您开始关注中国哲学,特别是孟子的思想。的确,从1919年至1921年,杜威在中国停留了两年零两个月。他的足迹遍布中国11个省,还曾经在北京大学担任过客座教授。在他回美国以后,他对中国的政治、社会和教育状况仍保持密切关注。杜威的不少中国学生,后来成为杰出的思想家和教育家,对中国近代文明的发展产生了重要影响。那么,您如何看待和评价美国的哲学发展趋势?

明天(8月19日),24位世界哲学家中访谈录中的意大利科学哲学家阿伽西、美国认知哲学家加拉格尔等将在此就“心灵、大脑、身体、意识、情感”作主题演讲

加拉格尔:哲学的范围很广,它涉及许多二级学科。而且从某种程度上说,哲学处于不断的变化当中,很难说清它的趋势。就我自己的研究领域来看,哲学研究越来越呈现出跨学科的趋势,而且与科学、文学和艺术的联系越来越紧密。我认为这是非常重要的。

在19世纪末以及现代大学架构发展的时期,哲学变得很狭隘——哲学家把自己锁在专业领域内,很少与其他的科学进行交流。它过于关注逻辑、语言学和概念分析以及狭义的形而上学和认识论。这其实与传统的哲学很不相同。如果我们回头看看17世纪和18世纪、甚至是19世纪的哲学,就会发现那个时候哲学家往往同时也是科学家。笛卡尔曾是一名数学家和物理学家、洛克曾研究法律和医学、詹姆士曾教授生理学,后来教授心理学。

因此,我们可以说哲学总是跨学科的,或者至少对来自其他科学的影响总是开放的。从某种程度上说,这种改变发生在20世纪初,而现在又开始呈现跨学科的特点(我想是从20世纪70年代开始)。

文汇:非常感谢您的回答!

加拉格尔:谢谢!我感到很荣幸能够与中国读者进行交流。

【下期看点】

20.华东师范大哲学系杨国荣教授

*中学时便好理论书籍,逢书必读;师从冯契先生读博后,深受其理论体系和思辨力量感染

*《实践智慧与人类行动》等多本著作被译成英文,因中西会通被选为国际哲学院IIP院士

*深谙现象学和分析哲学,以此维挖掘中国哲学中的概念“道”、“事”,为世界哲学提供资源

【相关链接】

24位哲学家访谈·预热|你想和世界哲学大牛"对话"吗?请参加“我爱WCP(世界哲学大会)有奖传播”

24位世界哲学家访谈①|布兰顿:从“理由空间”中找到促进社会良好运作的支点

24位世界哲学家访谈②|麦克布莱德:从存在主义等角度均衡认识马克思的批判性

24位世界哲学家访谈③|张世英:哲学应把人生境界提高到“万有相通”

24位世界哲学家访谈④|库苏拉蒂:在伦理中寻求人的相同性,减少价值冲突

24位世界哲学家访谈⑤|伯努瓦:从现象学到分析哲学,只为寻找“现实性”

24位世界哲学家访谈⑥|辛格:为动物权益推翻“人是神圣的”命题

24位世界哲学家访谈⑦|陈来:跨文化对话、人伦日用中,儒学“又新”

24位世界哲学家访谈⑧|奥克雷:让聚焦身份认同的非洲哲学说出“自我”

24位世界哲学家访谈⑨|李文潮:莱布尼茨的启发——如何带着理性宽容彼此交流

24位世界哲学家访谈⑩|斯乔平:科学哲学如何塑造更好的“后人类”社会

24位世界哲学家访谈(11)|希尔贝克:在交往实践中避免“半现代态度”和“论辩恐惧”

24位世界哲学家访谈(12)|阿伽西:在科技对世界的重塑中证明人的存在

24位世界哲学家访谈(13)|皮考克:从牛津出发,半个多世纪追求最严格的分析哲学

24位世界哲学家访谈(14)|格哈特:其实,尼采和康德非常接近

24位世界哲学家访谈(15)|杜维明:地方性知识的儒学如何具有全球意义

讲堂报名|第124期:中外哲学家从世哲会上走来,共论《全球视野中的中国哲学》

24位世界哲学家访谈(16)|平卡德:站在黑格尔的大伞下理解现代世界

24位世界哲学家访谈(17)|莫兰:让世界现象学“共同哲思”

24位世界哲学家访谈(18)|巴特勒:人们应当始终注意性别问题中的权力关系

“24位世界哲学家访谈”参与机构

文汇报文汇讲堂工作室

复旦大学哲学学院

华东师大哲学系

感谢第24届世界哲学大会中国组委会的指导

编辑:袁琭璐、实习生翁彬婷

责任编辑:李念

*文汇独家稿件,转载请注明出处。