| 132期主讲冯象:从亚瑟王、《圣经》到人工智能 | |

| 2019-04-17 18:50:17 作者:李念 | |

冯象(左)通过亚瑟王(中)的研究关注当代中国社会转型,AI是他的法治研究突破点。

【导读】:本周六下午,冯象将做客第132期文汇讲堂《谁害怕人工智能》,报名火热,远超预期。因本期起采用新系统报名,已报名听众若无法出席请及时点击http://whclub.whb.cn/登录个人账号后进入个人活动中心取消报名,累计3次无故缺席者将不再推送活动通知,5次即进入诚信黑名单无法再次报名任何讲堂活动。另请尽早到场(入场时间为13:15-13:50),出示二维码扫码进场,后到者听从工作人员安排席地而坐。未能到现场的听友,也可通过思勉人文高等研究院的官方微博观看现场图文直播。今分享清华大学冯象教授的学术人生。

冯象有个在诸暨老家长大的堂侄女,在东华大学读文科研二,当记者询问她对这位传说中的伯父的印象时,回答是:我曾偷偷地跑去听他演讲,既有激情又有深度,既谦卑又刚硬,很敢说,让我望其项背。

这位90后或许说出了很多人的第一印象,撇开冯象是著名哲学家冯契先生的公子这一事实,且看他所涉及领域——西方中古文学、《圣经》、知识产权、人工智能,每一个都如黑洞般深奥,他却凭借十几种古代语言和哈佛文学博士、耶鲁法学博士游刃有余。自从2009年回国在清华大学担任梅汝璈法学讲席教授后,他以演讲和著书方式更多地走入公众视野,2018年7月的《我是阿尔法》一书让他再次成为话题。面对“人工智能”提出的一系列激进观点遭到的反对声,他大笑:“哈哈,幽灵再现,当然会遭到‘围剿’……”。冯象曾著文描述过自己最喜爱四本书《史记》《共产党宣言》《圣经》《神曲》,从他诸多行文中,依稀可以辨出68届知青的时代烙印,而对《圣经》的多层面娴熟应用,却又拉开了他和同代人的距离。

冯象告诉记者虽过耳顺年,依然在使用不少职场年轻人抗议的“997”工作模式。而人工智能和法律的关系,译注希伯来《圣经》是66岁后他的工作重点。

(以下除第一、二部分外、为记者整合2003年、2018年冯象答彭伦、李纯一部分内容集纳更新所成)

冯象曾最喜爱四本书《史记》《共产党宣言》《圣经》《神曲》

九年知青:随姨夫自学法语,每周邮寄一次作业

问:您在《玻璃岛》一书中的《药酒》一文中,提到了您早年在云南边疆的知青生活,看得出,您在文章里倾注了很深的感情。那种气息,有时候让我想起同样曾经在云南插队落户的阿城、王小波。您能简单和我说说那段住事和它对您的影响吗?

冯象:对我来说,那不是往事,是现在。时不时就在眼前:前天还有个哈尼学生,他在上海出差,听说我回来了,就提着竹筒饭来看望,要陪我喝酒。他已经做到检察长了,真了不起。问长问短非常亲热:几个孩子、工资多少、开什么车、吃什么药。把老师从头到脚细细掂量了,跟三十年前一模一样。当然,也有些朋友已经不在了,没熬过来。从前,中越老三国交界处那片深山老林是块“藏垢纳污”之地。1970年代前后,发配到那里去的,三教九流什么人都有。他们比我们知青毛孩子要老练世故得多;跟他们一起生活久了,才懂得了中国社会。

问:我们知道您在昆明师范(西南联大原址)读外语系时,看遍了西南联大(冯契先生就读的学校)的旧藏书楼的中外文书,但是在云南下乡九年种甘蔗、教书时,您已经开始自学法语和英语了,这是怎样的机缘?

冯象:英文法文,都是跟我的姨夫王承绪先生学的,每周一篇作业,寄给他改。他是我国比较教育学的权威,联合国科教文组织的专家,毕业于伦敦大学。

1939年王承绪和夫人在法国凯旋门

父亲冯契、大舅赵万里对我学习、讲课的影响

问:您虽然15岁离开上海去云南插队,但重大事件上都会和父亲冯契先生商议,比如考研究生时,北大和海外大学同时有通知,您打长途电话回上海,冯先生建议您在北大打好基础。您是否也想过要做哲学?当您要研究法律时,父亲是什么反应?

冯象:哲学,我一开始就有兴趣,性格使然吧。那时候毛主席号召读哲学,因此也可说是时代的风气。我初学英文,父亲建议读罗素的《西方哲学史》,说罗素的英文好,论述也清晰,是入门的好书。后来我也推荐朋友读。所以我在耶鲁学法律遇到有哲学背景的科尔曼教授就很有好感。我从1984年去哈佛留学到1992年才第一次回国,主要是学习非常投入,我想学的东西太多,而哈佛有一流的条件——完全沉浸在中世纪文学和古典文献里面了。1992年回国,我的第一本译著——古英语史诗《贝奥武甫》由三联出版,父亲很高兴,他对文学艺术、历史哲学,古今中外都很熟悉,我们谈得很多。我要去学法律,他很高兴,因为我准备研究一些基础的、根本的问题。而且一毕业就到港大教书了。

问:从您回国选择清华,和对王浩先生的关注中,都能看出对父亲的深情。冯契先生早年写过小说、散文,您似乎承继了他的写作天赋。有一点好奇,很多人描绘冯先生讲课,不善演讲。而您滔滔不绝,是否随了母亲方?

冯象:环境是主要的吧,因为很早(1971年)就“走上讲台”了(在云南做代课老师)。不过可能也有点基因。我大舅斐云(赵万里)先生是“洒洒有致,翩翩然有江左徐庾风流的才华”(谢国桢先生语)。朱自清先生有诗赞曰:听子一神王,滔滔舌有澜。访书夸秘帙,经眼数精刊。历落盘珠走,沉吟坐客看。盛年飞动意,不觉夜将阑。

我自己每次回北大讲学,都会去未名湖畔走走,缅怀导师李赋宁先生、杨周翰先生。北大相当一部分的光荣,是借自老清华的。老清华是先父与先母的母校。所以到清华授课,物换星移,也深为叹息。清华园有观堂(王国维)先生的纪念碑。观堂先生是我大舅的恩师,也是我外婆家的亲戚。因此在感情上,清华园和未名湖一样,多有凭吊之处。尤其是陈寅恪先生撰的纪念碑碑文:“唯此独立之精神,自由之思想,历千万祀,与天壤而同久,共三光而永光”。

父亲冯契(左)著名哲学家、大舅赵万里(右)著名版本目录学家

《玻璃岛》:借西方古老传说,揭示转型期中国社会矛盾

问:从2000年开始,您在《万象》杂志陆续刊发了以欧洲中世纪的亚瑟王传奇为主題的系列文章,2003年又以《玻璃岛:亚瑟与我三千年》为题结集出版,深受读者喜爱。您怎么会写这些古老的故事?

冯象:专业兴趣使然吧。亚瑟王传奇当然很早就接触了,但大量阅读,还是上哈佛之后。我在书中提了一笔,我在昆明师范的外籍老师波士夫人住在法国,常给我寄书,比如一箱子的乔叟研究新著,也寄了不少古法语亚瑟王传奇。1987年到她家(法国)作客,认识了她一位邻居威尔士老人琼斯先生。老先生听说我在写乔叟的论文,说:我们威尔士有个大诗人跟乔叟差不多同时,但比他棒,名叫大卫( Dafydd ap Gwilym),你知道吗?当场就背诵了长长一段大卫的诗,非常浑厚动听。后来才晓得,威尔士人有赛诗格斗、诗可杀人的传统,诗律和修辞在欧洲语言中怕是最繁复的。于是我就拜他为师,学起威尔士语来了。还写了一篇评论大卫诗的文章,发表在《九州学刊》,后收入文集《木腿正义》。琼斯先生出身于北威尔士名门望族,祖上留下许多古书,是激进的民族主义者。他的故事,我以后有机会再讲。他教了我好些课堂上学不到的东西;我在他和他的家人身上第一次感受到了凯尔特民族三千年历史的深沉和绚丽,对民族英雄亚瑟和其他传奇人物也多了一层“近距离”的了解。

问:通读全书,您的写法给我留下了很深的印象。您在各篇文章中,都穿插了自已的一些见闻、经历,和亚瑟王故事结合在一起,虚虚实实,非常特别,还有小说的笔法。为何采用这种新奇的写法?是否受了某些书的影响?

冯象:说不上哪一本书。应该说和我的学业、经历有关。因为学的是中世纪文学,西洋人的“国粹”,在国外的交游和生活面眼一般留学生不太一样,就有了《玻璃岛》里的那些事情。只是把姓名地点改了,尊重隐私。至于写法,亚瑟王传奇自十二世纪以降形成一个“故事新编”的伟大传统,尤其哀生与玉色儿的故事,佳作层出不穷。所以我想,虽然用中文写,还是得按照法兰西的玛丽( Marie de France,活跃于十二世纪下半叶)的意见,在“说法”上要创新。就试了试这种现实与传奇/神话交织的方法。

问:您在书的前言中还写道:“故事的主旨,说的其实是我们这个日益全球化、麦当劳化或黑手党化’的‘新新人类’社会,天天面临的虚荣与幻想、污染和腐败”。能具体谈谈亚瑟王传奇与今天的关联吗?或者说,您想通过亚瑟王传奇表达什么?

冯象:2003年3月在北京讲学,《读书》杂志的孟晖女士问我,为什么《指环王》那样的中世纪内容素材的故事,在西方会是热门的儿童读物?她问的也就是你说的“关联”。在西方,中世纪是活的历史:宗教、道德、法律、社团行业、饮食、服饰、建筑,乃至爱情理想,处处是中世纪的遗产。小孩子读亚瑟王,一点不觉得陌生。不像中国,一味破旧立新,急功近利,在代表“现代化”的西方文化的引诱和挤压之下,本土的一些传统不受尊重,很难保存。所以我想,给中国读者讲亚瑟王的故事,让“亚瑟王从卡米洛城来到中国”(《玻璃岛》英文副标题),必须涉及中国的现实。就是把转型中社会的种种问题和深刻的矛盾,诸如信仰迷失、欲望泡沫、腐败了的一切,放到一个陌生的视角和评价系统中去,请读者自己看看再想想:亚瑟王和圆桌骑士抗拒不了的那些东西,是不是也把我们给包围了。

指环王剧照(左),冯象著作《玻璃岛:亚瑟与我三千年》(右)

转攻法律:中国移植西方法治的前提和假设,值得探讨

问:您在哈佛念完中古文学博士,又到耶鲁念法律,是不是也与急剧转型的中国社会有关?

冯象:法律和文学有相通之处,例如都依赖文本权威、利用歧义,又同是社会控制政法策略的“二柄”(用韩非子的话说)。不过性格很不一样。文学创作强调形象思维和“叛逆”精神。法律则讲求妥协合作,“打擦边球”,比较实际;不然赚不了钱,更没法做“政治的晚礼服”,让老百姓法盲信它。我念法律,除了关心中国社会的转型问题,还有一点:现代法治和宪政在中国是舶来品,术语概念组织架构等整套制度都是清末民初那两代人搬来的,虽然各个时代的改革家对它的想象略有不同,例如最近这二十多年是把它想象为美国式的法治。所以我想,正好,就去耶鲁念法律吧——当初我联系出国,耶鲁先哈佛录取我,英语系系主任霍兰德先生是有名的诗人,写了热情洋溢的信来。但因为奖学金是哈佛一燕京学社给的,就进了哈佛。因此我老觉得欠了耶鲁什么的,得还它。

问:《政法笔记》里的文章不少发表于《读书》杂志,有一篇见于《万象》杂志。您在写这些文字的时候,个人的志趣是否决定了您所选择的话题?譬如鲁迅肖像权问题、孔子是否享有名誉权等。是通过生活中的诸多琐事,来讲述法律的大义吗?

冯象:我的业务专长是知识产权,所以这方面写了几篇,包括《沙家浜》著作权和鲁迅的“肖像权”问题。法律现在是“显学”,调子唱得很高,借口法律可以议论各种问题。但我觉得现代(西方式)法治移植中国的一些前提和假设,需要讨论一下,就写了这一系列。对象是非法律专业的普通读者;题目则大多在哈佛讲过,围绕案例展开,着眼点与国内的主流视角有所不同。不,这本书不是关于“法律的大义”的;毋宁说,是对形形色色“大义”的根基的批判。法律人要受职业道德规范的约束,不能公开推卸自己维护法律尊严和社会正义的责任。其中的道理,我在《好律师能不能也是好人》等文章里讨论了。至于法律教育的间题,根子在大学。当前法律教育面临的最大威胁是MBA化。

在耶鲁读法律时期的冯象(左),《政法笔记》成为很多人当年的法学启蒙书(右)

重译《圣经》:作信达雅的中译本,弥补古犹太律法文本之阙

问:您一直在重译《圣经》,为什么要重译?目前进展如何?

冯象:译注《圣经》,也跟我的专业训练有关。《圣经》的两个部分,基督教叫作旧约、新约,有贬抑犹太教为旧教的意思;现代宗教学者从学术立场出发,通称希伯来语和希腊语《圣经》。我在一篇短文《不上书架的书》里说:“《圣经》是人类有史以来流传最广读者最多的一部书,也是支配我们这个世界的强势文明的源头经典之一”。那么关键的经典,没有一部“信达雅”的中文学术译注,说不过去。翻译一般是作为语言知识或经验技巧讨论的,其实还涉及思维习惯。现代汉语翻译的典范,是马列编译局的那几套著作。建立了现代汉语理论思维与写作的基本语汇和句法,影响深远,足以跟古代的佛经翻译和西方的《圣经》翻译媲美。你读读解放前和现在港台的中文学术著作,对比一下,差距非常明显。《圣经》中译,我以为也有一个改造基本语汇和句法的任务。具体怎么做,需要反复探索,包括注释。译注《圣经》还有个副产品,就是《万象》正在连载的《尘土亚当》故事。这个系列侧重于希伯来语“伪经”(pseudepigrapha)和古代犹太律法的传统。这一传统国内介绍研究不多,所以也算补阙的工作。

问:从《政法笔记》到亚瑟王传奇、《贝奥武甫》以及译注《圣经》,表面看来似乎互不相干,但我感觉其实是有内在的关联的,那就是无论哪一方面的工作,您都力求在知识和思想上开拓国内读者的视野,是不是这样?乔叟和宪政,哪个更让您觉得有意义?

冯象:我的意大利同行、符号学家艾柯先生说过,一本书的意义不在书中,而在它同别的书的互文指涉或借用传承关系。同一作者的各个作品之间的关联,便不可能由作者宣布,替读者界定了。因此,他连给自己的小说命名都十分犹豫,生怕引起误会,特意引了十七世纪墨西哥诗人、修女 Juana Ines de la cruz咏玫瑰的诗,叹“关联”界定之难:“啊不,因为你漂亮,你才幸福不长”。所以我不可以说漂亮话,不能送你玫瑰;只能交代写作(包括翻译)的动机我写文章,多半是为了还“债”,还前人师长、父母友朋之“债”。不管法律宗教语言文学,凡受过教、用过功、有了知识积累和经验体会的领域,都不敢不写。为的是,通过写作,加入前人未竞的事业。哪个更有意义?当然是乔叟。

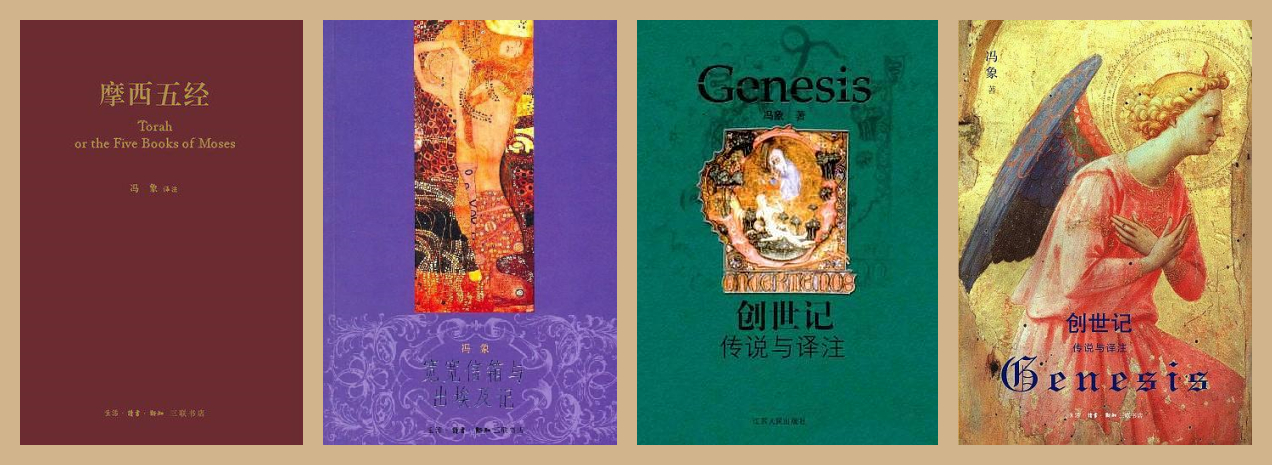

冯象译注:《摩西五经 : 希伯来法文化经典之一》《宽宽信箱与出埃及记》《创世记 : 传说与译注》《创世记 : 传说与译注》(修订本)

关注AI:探讨私法向公法演变,市场神话破灭

问:您2018年7月在牛津大学出版的新书《我是阿尔法——论法和人工智能》探讨人工智能与法律。您怎么会关注这个话题的?

冯象:学界讨论人机伦理,例如阿西莫夫三定律,往往隐含一个前提:主奴关系。可是总有一天,机器的才智会远超人类,主奴关系就维持不了了。其实,只要机器获得独立的自我意识,即便毫无当人类主子的意愿,人机关系(对于人类)也会变得异常复杂而失控。

人工智能之所以值得探讨,是因为地平线上升起了两片阴霾:大失业同AI军事化。常有论者不信AI会发展出自我意识。然而在AI学界,明斯基他们早已确认了这一可能。而机器一旦演进到能够区分人我、自我保护、自我复制(即繁衍)的水平,就不能把它看成是一个没有自我意识而被设定为人类仆役的物品,或一件聪明的工具。相反,机器将学会做道德价值判断,会追求并维护自身利益,还会有自尊心,有自己的朋友圈,乃至爱欲嫉恨等各样感情。那时,它将如何看待我们?注意,AI的自我意识演进是不可逆的;我们无法逆转历史,“穿越”亦非明智的选项。

我关注人工智能的重点在于,是私法向公法演变,市场神话破灭,计划重启的历史变迁。

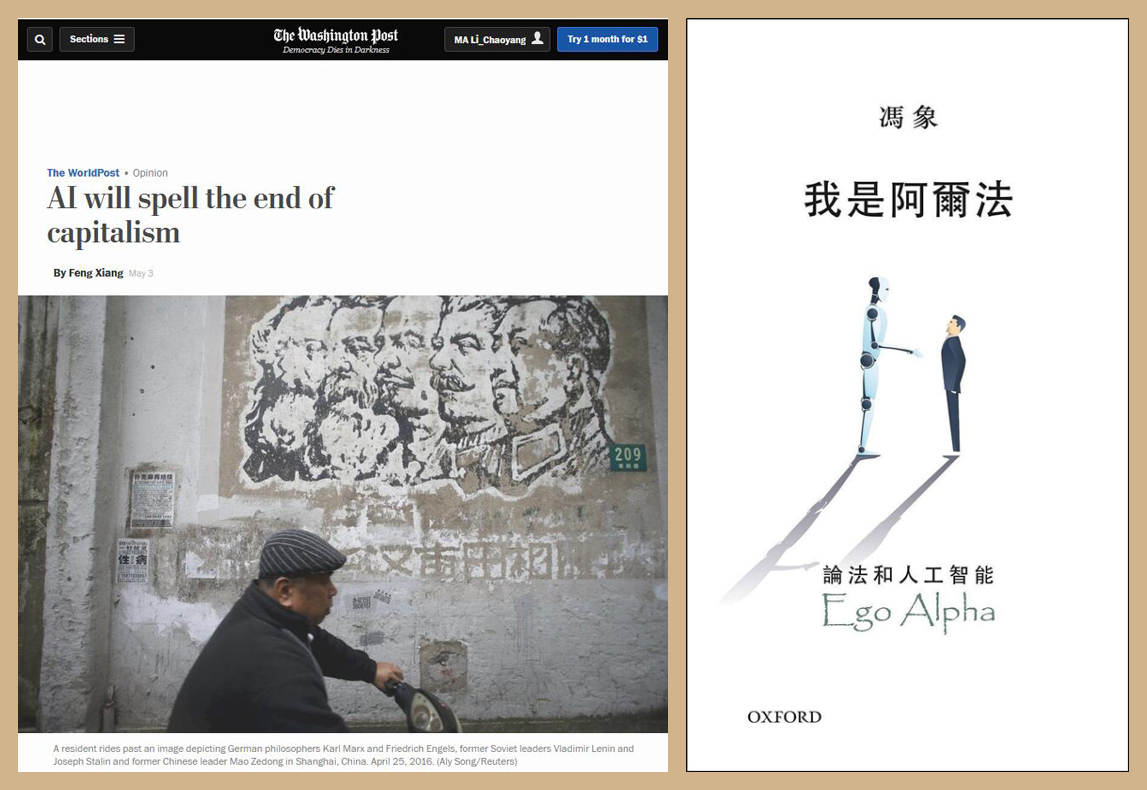

冯象2018年5月3日在美国《华盛顿邮报》网站刊发文章(左),冯象著作《我是阿尔法——论法和人工智能》(右)

问:您在清华任教快10年了,如果给学生开一门课“人工智能与人类未来”,您会怎么讲?

冯象:我在清华一直上两门课“法律与宗教”,“法律与伦理”,都讲一些问题,如政治伦理的瓦解,社会苦难,牺牲和背叛。思想史上,希伯来先知传统,大概是最早处理这些革命失败后的难题的。

关于人工智能与人类未来,我们课上每年都讨论的。不过我只讲七八本书,玛丽·雪莱的《弗兰肯斯坦》,歌德《浮士德》,马列经典同中国革命文献,包括回忆录和年谱。并由此上溯西方宗教的乌托邦传统,如耶稣运动的穷人福音纲领、公有制社团组织原则、平等主义理想,等等。论文选题及相关材料,我总是让学生自己找,因为多数是研究生选修,也有三五个优秀的本科生。他们往往想法很好,但不知如何着手。因此特别需要鼓励,去接触社会现实。无论电竞、手游的流行文化/异端生成机制,还是下工厂农村调研,和农民工姐妹一起站到流水线上,经受硬规则的盘剥,都是那“已经来到”的“未来”的一个征兆。目的是给他们一个锻炼机会,反思旧法治衰亡之际,主奴关系的根源。

这一代年轻人大学生,焦虑迷惘的不少。我希望,探索人机伦理能够帮助同学们找到人生的方向,从而当机器换人全面铺开之日,能够把阅读与思考化为行动的勇气。

相关链接:

作者:李念

编辑:袁圣艳

责任编辑:李念

*文汇独家稿件,转载请注明出处。