| 邱仁宗:世卫组织亮起监管灯,全球人类基因编辑都管 | |

| 2019-06-27 12:00:12 作者:袁琭璐 | |

华东师大思勉“前沿技术的人文维度”高端讲座首讲《基因编辑:科学、伦理和决策》

从前隅于学界的基因编辑一词,在2018年,犹如一声惊雷传入寻常百姓家。尤瓦尔·赫拉利在《未来简史》一书中也曾断言,在基因工程领域,人类只要一有重大突破,就不可能只用于治疗而不用于进化升级。在书中,他悲观地预言在追求健康、快乐和力量的过程中,人类慢慢地改变了自己的特质,于是特质一个又一个改变,直到人类不再是人类……

随着现代科学与技术界限逐渐模糊,轰动世界的“贺建奎修改人胚胎基因”事件警示人们应该对技术的伦理边界问题予以重视。6月20日,中国社科院哲学研究所研究员、应用伦理研究中心名誉主任邱仁宗,在华东师大思勉“前沿技术的人文维度”高端讲座首讲《基因编辑:科学、伦理和决策》上,通过对基因编辑技术的伦理反思及对贺建奎事件的透彻分析,为当下思考如何对前沿技术加以人文向导提供了范例。“对生殖系基因编辑虽然不能绝对禁止,但必须非常谨慎,满足一定的条件;对于基因增强,不管是出于医学目的还是非医学目的,现在都不应该考虑。”87岁的他观点鲜明。

如何评价某一新技术是否该应用于人?风险收益比与是否受尊重

20世纪,随着医学技术和生命科学的快速发展,相应的伦理问题不断出现。比如,生命维持技术使人民重新考虑死亡问题,疾病谱的改变和寿命延长引起了棘手的安乐死和医生协助自杀的问题,辅助生殖技术给不孕不育妇女带来福音的同时也面临伦理规范问题。这些都激起了邱仁宗的好奇,并推动他在生命伦理学领域坚持不懈地研究。

“基因编辑的应用可以分为科技层面和医学层面”,1979年首次将生命伦理学概念引入中国的邱仁宗介绍,医学上的应用主要包含三方面:先天/后天层面治疗和预防疾病、为医学/非医学目的增强人类的性状和能力、异种移植,并且医学层面的应用与伦理问题密切相关。

邱仁宗认为,由于基因编辑涉及多种新伦理挑战,伦理先行相对技术先行较为稳妥

*两种互相冲突的道德框架:效用最大化与避免伤害原则

目前,有近20个国家立法禁止改造生殖细胞的基因。欧洲人权和生物医学理事会公约禁止对人类生殖细胞和人类胚胎进行任何程度的基因组编辑和基因修饰;美国国家卫生研究所(NIH)也明确表示禁止对人类生殖细胞和人类胚胎进行任何形式的基因编辑研究。

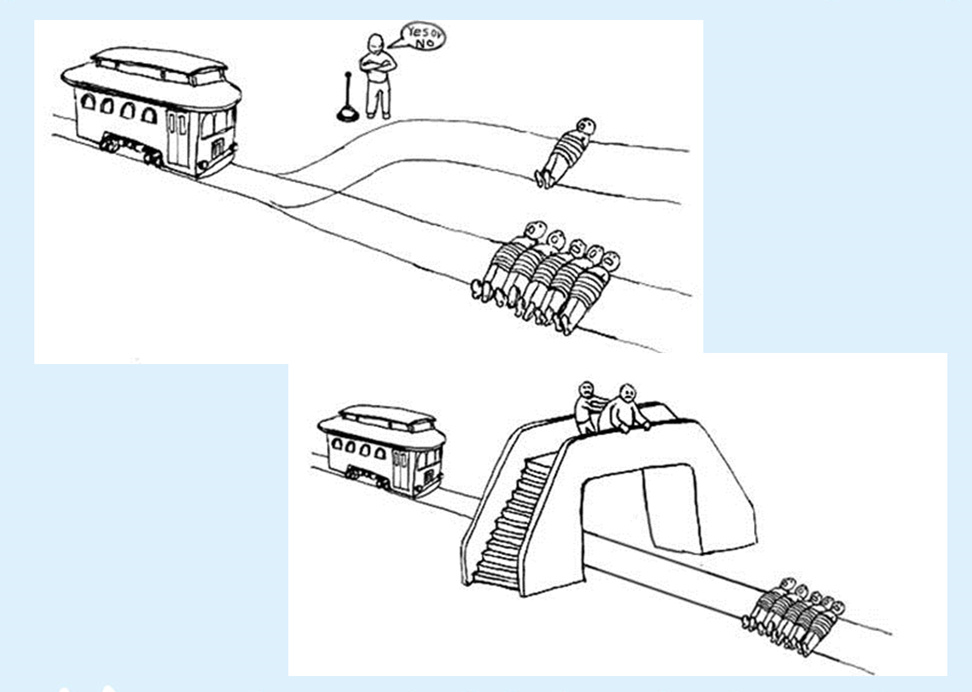

关于人类的基因改造,学术界的分歧一直很大,关键问题就在于伦理道德。而当代哲学的一个任务就是解决道德伦理问题,为此哲学家们经常要辩论一些假想的难题,其中有一个较著名的“电车难题”:假设有一列失控的有轨电车飞奔而来,前面有两条轨道,一条站着五个人,一条站着一个人。如果不扳道岔,电车将冲向第一条轨道压死五个人。那是否应该扳道岔,将电车引向另一条轨道,压死上面的那一个人?邱仁宗以此难题询问在场听众会做何选择,大多数人回答应该,因为牺牲一个人拯救五个人是值得的。那么另一个难题紧接而来:同样有一列失控的有轨电车飞奔而来,前方的轨道上站着五个人处于危险之中。在电车和五个人中间,隔着一座天桥,桥上站着一位陌生的大胖子。拯救这五个人的唯一办法,是把这个大胖子推下天桥,电车将他撞死后就会停下来。那么是否应该把这个人推下桥去拯救五个人?现场所有人几乎都对这一“天桥难题”持否定态度,认为自己不能人为干预一个无辜者的生死。

康德认为,人不可以被当作手段。福特也说,“这是一种道德,拒绝自动地为了多数人的利益而牺牲一个人,确保了每个人都有不被侵犯的道德空间”。哲学家们试图探究两种互相冲突的道德框架:一种聚焦于效用最大化,另一种关注人们对避免伤害原则的遵守。两者的对比有着重要的启示意义,因为当情况变得更“个人化”的时候,人们会有相反的道德直觉:即使牺牲和拯救的人数都一样,但人们觉得搬道岔是可以的,但把人推下天桥就不行了。伦理学家们用这种直觉以及从电车难题得出的其他直觉,来论证个体应当在现实中作出何种道德判断。为从理论上解决类似的道德难题,哈佛大学政治学教授迈克尔·桑德尔也对两种传统价值思维模式——功利主义和自由主义的得失做了批判思考,并提出了“共同体德性主义”的主张。

研究道德伦理问题的“电车难题”与“天桥难题”

*基因编辑风险收益双高,伦理先行相对稳妥

在长达40余年的生命伦理学和科学哲学的研究中,邱仁宗一直努力践行脚踏实地研究问题的“骑单车”模型。2001年成为我国首位入选国际哲学学院(IIP)院士的邱仁宗认为,在评价某一新技术是否应该应用于人时,不应该从哲学的概念出发,而是应该具体分析该项技术对人的可能影响,评估其风险-收益比,以及相关的人是否受到应有的尊重,这是生命伦理学论证的正当方向。

邱仁宗指出,评价行动对错的伦理标准有两大面向:好的(good)决策,即使风险最小化、收益最大化的决策;对的(right)决策,即尊重人的自主性和内在价值的决策。伦理问题也包含两个面向:实质性伦理问题(应该做什么)和程序性伦理问题(应该如何做),这就对应着“为何伦理先行”及“如何伦理先行”。由于基因编辑风险收益双高、不确定性强以及关涉未来世代利益等多种新伦理挑战,伦理先行相对技术先行较为稳妥。而建立试行规范、加强外部监管、完善问责制、增强透明性等措施均是对如何理论先行的回应。

可遗传基因组编辑应在三大伦理框架下进行

纵观近年来的科学发展,确实存在不少“技术先行、伦理在后”的现象。在邱仁宗看来,科学的发展依靠的是人的创造力,无法预测谁在什么时候做出什么发明和创新。因此,伦理学不可能做到“事前诸葛亮”,更不能凭科幻小说来制定伦理规范。

*目前不考虑将基因编辑技术用来增强

伦理学能够做、应该做的是对创新技术研究和应用的事先防范。邱仁宗举例,如对于科学家提出的基因编辑方法,我们不可能事先就给基因编辑的研究和应用制定规范,但当我们逐渐地知道基因编辑的优缺点,基因编辑技术可以用于人、动物,可以用于体细胞和生殖系,可以用于治疗、预防和增强,我们就可以形成初步的规范。又如,由中国科学院、英国皇家学会和美国科学—医学和工程科学院联合制定的基因编辑研究规范中明确指出,允许在人胚胎上进行胚胎研究,但不能超过14天,不能用于生殖的目的;对生殖系基因编辑虽然不能绝对禁止,但必须非常谨慎,满足一定的条件;对于基因增强,不管是出于医学目的还是非医学目的,现在都不应该考虑。

邱仁宗进一步解释,所谓“增强”是指超出作为人类这个物种具备的原有能力,其中医学目的的增强,如使人有能力预防艾滋病、禽流感、埃博拉。但增强可能引起额外的风险,与修补基因不同,添加基因可能干扰其他基因正常表达。为此,先要从基础研究和前临床研究做起。另一种非医学目的的增强,如改变皮肤、头发、瞳孔颜色,使人活到200岁,使人奔跑像马一样迅速等。对此反对者居多,支持者少。反对的理由在于风险将会大大超过受益;追求性状的“完美”不能得到伦理学的辩护;以及应该让未来的孩子有一个开放的未来,不能将孩子局限在我们给他们选择的基因圈子内等等。

基因治疗是通过修复致病基因,或者导入正确基因而达到治疗效果的手段

*可遗传基因组编辑可以被允许,但目前应该暂停

在生殖系基因治疗方面也有种种反对理由,邱仁宗认为有些是难以成立的,“比如,有人认为这样做会‘扮演上帝的角色’,然而这一概念本身就歧义丛生。我们的生活充斥着改变自然的过程,是否都是‘扮演上帝的角色’呢?其中的界线又在哪里呢?有人说,修饰生殖系基因遗传给后代,但未征得他们的同意。事实上,我们可以推定他们会同意预防遗传病,正如我们现在治疗婴儿的疾病,我们不能以未征得他们同意为理由拒绝,因为我们可以推定,当他们有决策能力时是会表示同意的。”

然而,有一个支持生殖系基因治疗的理由是站得住脚的,即我们有责任使后代不得令他们痛苦的遗传病。生殖系基因治疗如果成功,可使病人的子孙后代免于遭受遗传病之苦。但就目前情况而言,基因编辑技术还不成熟,靶向效率低而脱靶突变率高,因而,用于生殖系基因治疗在理论上有难以估计的高风险。一旦干预失败,不仅对受试者自身,而且也将对他们的后代造成不可逆的医源性疾病。所以无论如何不能伤害后代。早在上世纪80年代,美国基因治疗先驱科学家Friedman和Anderson就曾提出,满足以下三个条件人们可以考虑进行人类生殖系基因治疗:当体细胞基因治疗的安全有效性得到了临床的验证、建立了安全可靠的动物模型、公众广泛认可。

综合支持、反对可遗传基因组编辑的论证后,邱仁宗提出,可遗传基因组编辑可以被允许,但目前应该暂停,有关它的研究应当在满足基因编辑用于人类生殖的多重约束性前提、维护未来父母的利益、维护未来人的利益三大伦理框架之下进行。

邱仁宗出版我国第一部《生命伦理学》著作

世界卫生组织将收录所有与人类基因编辑有关的研究项目

为了约束基因编辑技术带来的负面作用,如随意踏入人类胚胎领域并且逾矩,学界和政府都在努力达成共识、制定规范,包括各种禁止性和限制的措施。但科学狂人的冲动和国家间法规的间隙,仍有可能让中立的技术溜出越界,从而带来无法挽回的风险隐患和伦理悲剧。始终保持对现实问题和科学技术高度敏感的邱仁宗,在贺建奎宣布基因编辑婴儿诞生的第二天,就在香港人类基因组编辑国际峰会上对此做了伦理批评,他形容基因编辑防艾“就像高射炮打蚊子,触碰伦理底线”。讲座中,邱仁宗直言,贺建奎事件就是技术先行的失败标本。他的行为包含科学上不严谨、医学上不必要和无效、知情同意无效、伦理审查无效、研究非法等多项错误。

在贺建奎事件后,如何对人类可遗传基因编辑进行监管,业内一直在争论。世界卫生组织(WHO)不久前宣布,该组织将建立一个透明的全球注册登记系统,将收录所有与人类基因编辑有关的研究项目。这也是世界卫生组织在成立人类基因编辑管理监督专家委员会以来的首次亮相。

回望历史,在全球范围内也发生过像基因编辑婴儿事件这样严重违反伦理的科研。美国在20世纪70年代才开始重视对科研的监管,那时揭露了一些丑闻,最严重的莫过于一项在政府公共资金支持下,对黑人梅毒患者进行的长达40年的研究。该研究对受试者不给药物治疗、没有知情同意,对病人说你得了“坏血病”,每天抽血做检验,目的是全程观察患者在不加治疗的情况下,病毒最后侵害大脑还是心脏。丑闻被揭发后,总统生物医学研究和行为研究委员会建立起来(后改名为总统生命伦理学顾问委员会),发布了《贝尔蒙报告》,并于1981年制定了由联邦政府16个部门签字承诺执行的《共同法则》,又称《联邦监管法典》。在邱仁宗看来,伦理学落后于科学,一方面因为科学发现不可预知性;另一方面也是相对的,所有的伦理规范以及在此基础上制定的法律法规都是对未来行动的制约。

华东师大思勉人文高等研究院院长郁振华教授主持讲座及点评

曾经,当邱仁宗开始在国内推广生命伦理学时,发现很多科学家对此嗤之以鼻。他不由得想起自己从清华大学毕业后在协和医学院教授政治理论课上,总有医学院的学生提问说,“老师,您说的列宁的批判论能拿来看病吗?”这使得邱仁宗不断思考,人文对科学有什么用,哲学对医学有什么用。

马克思说,“哲学家们只是用不同的方式解释世界,而问题在于改变世界”。生命伦理学作为一门实践伦理学,其魅力在于它从来都不是空洞的。在邱仁宗眼中,生命伦理学的学术研讨,就是在保护病人、受试者、公众,进而保护动物乃至整个生态,这才是“最有用的学问”。

相关链接:

作者:袁琭璐

现场拍摄:袁琭璐

编辑:袁琭璐

责编:李念

*文汇独家稿件,转载请注明出处。