| 寻觅和再塑城市隐逸的灵魂 | |

| 2019-12-31 16:18:29 作者:陈圣来 | |

“我不是一个城市建筑研究者,而是城市文化的研究者。”陈圣来这样说道,“但是城市文化来讲,它绕不开建筑文化,因为城市,首先它是一个物质的城市,它是有不同的建筑所组建起来的,所以我想通过城市文化,通过建筑文化来谈。”

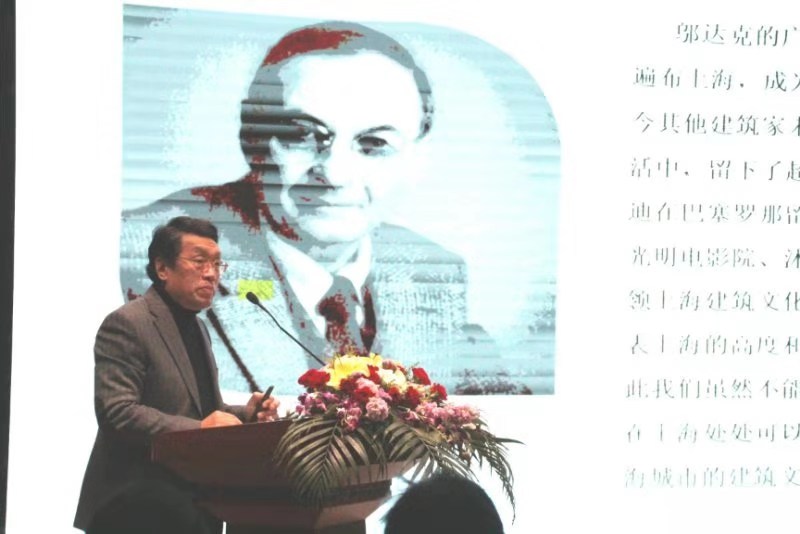

29日下午,第五届“邬达克建筑文化遗产月”闭幕式在上海图书馆举办,在“向史而新——历史文化资源的当代价值”主题论坛上,陈圣来从纵横两个方面讲述了城市文化和讲建筑文化。

纵向来看城市文化和城市建筑

第一,城市的每一座建筑都是整体乐章里的一个音符。

我们谈城市文化绕不开城市建筑,因为它是城市文化的基本元素,而我们来阐释城市文化无论从纵向和横向两方面入手,都离不开建筑文化。从纵向来看,我们常说,建筑是凝固的音乐,那么各各相异的建筑所汇聚的城市就是一曲波澜壮阔的交响乐章,里面有疾风骤雨,也有春风荡漾,有飞瀑轰鸣,也有细溪柔婉,在这样恢宏的乐章里,每一幢建筑就是乐章的音符,每一个街区就是乐章的织体(织体是音乐的结构形式之一,是具有多角度、多层面的音乐语言,是音乐构成的总体运动形态)每座城市的市民就是乐章的旋律。

我走过世界许多城市,现在让我回忆起这些城市,往往首先我会想起这些城市的代表性建筑,而这些代表性建筑往往可能是这些城市的地标性建筑,而且往往以城市的文化设施为主。比如讲歌剧院,如果提起悉尼,你一定会第一时间想起在海边、在悉尼大桥旁的悉尼歌剧院,这座像贝壳一样的洁白的歌剧院,差不多已为世界所有的人所认识,某种程度上它不仅成为悉尼而且成为整个澳大利亚的代表性建筑。如提起巴黎,你大概会想起埃菲尔铁塔,想起巴黎圣母院,因为巴黎是文化之都,它的文化遗存太丰富了。但是你也一定会想起巴黎歌剧院,这座美轮美奂的音乐殿堂是巴黎市中心的一颗璀璨明珠,它本身是欧洲折中主义的代表建筑,又有巴洛克和洛可可、古典主义等建筑风格的融合,还有河道深达6米的地下暗河,著名音乐剧四大名剧之一的《剧院魅影》表现的就是巴黎歌剧院。因为装饰极其豪华而被誉为“巴黎的首饰盒”。此外,提起纽约,你会想起大都会歌剧院;提起米兰,你会想起斯卡拉歌剧院;前几天新闻报道,上海大歌剧院在浦东世博园区正式动工开建,它的外形象中国传统的折扇徐徐打开,非常有特色,相信等它建成以后一定会成为上海又一标志性建筑...这些建筑应该都是城市建筑交响曲里一个个响亮的音符。

第二,由建筑而勾连的街区是乐章的织体。

我是个文化学者,我不是搞建筑研究的,应邀作这个报告,我自问,我到过的地方不少,哪些建筑是使我震撼的,令我难以忘怀的呢?我搜索我的记忆,我首先想起我国列为世界文化遗产的交河古城,它曾是古丝绸之路上最繁华的城市。交河顾名思义就是两条河流交合汇聚之处,那时交河可是垂柳依依,绿波漾漾,是个富庶美丽的城市。然而随着战祸的绵延、地质的变化、河流的干涸,这座古城衰败荒落了。如今的它只是一座古城的遗迹,一片城市的废墟。是目前世界上最大、最古老、保存最完好的生土建筑城市,是中国唯一一处最为完整的汉代城市的遗址,更是世界著名的研究古代城市的硕果仅存的标本。我漫步在城墟中央350米的南北通衢上,看两边官署区、民宅区、商业区和寺院区,这些昔日用泥土垒砌的房屋都只有残壁断垣,一片颓废的景象。然而,薄暮下苍苍茫茫无边无垠的废城遗址,没有人烟没有寸草没有任何生命的迹象,这种历史和地理共同交织的宏大叙事,令人有种灵魂的震撼和身心的肃穆。

我又想起了土耳其的特洛伊城,这座公元前9世纪古希腊诗人荷马的史诗《伊利亚特》叙述的"特洛伊木马计"就发生在这里。为了海伦这位美丽无比的女人特洛伊和古希腊征战十年,最后因木马之计而使特洛伊城落败,从而使这座城市闻名于世。这座城市距伊斯坦布尔城大约一天的汽车路程。我来到这座废弃的古城,原先逼近的海面如今早已退缩得很远很远,所谓的固若金汤的城池现在只能依稀辨别出城市的模样,幸好还有那高高的城墙城门还隐约有着多年久攻不破的印痕与余威。站在这片如此出名的古城废墟前,凭吊历史,抚今追昔,令人生发出一种油然而起的沧桑感。(布拉德·皮特主演《特洛伊木马》)

然而最使我怦然心动的是意大利的庞贝,这座两千年前被火山爆发而瞬间吞没的城市,一千年前重新从地底下被发掘,所以它是迄今世界上保存最好最完整的城市活化石。面对这一片如此规模的人类遗址,面对着保持如此完整的相隔近两千年的城市建筑,我深深理解歌德这位大文豪观览过古城后留下的遗言:“在世界上发生的诸多灾难中,还从未有过任何灾难像庞贝一样,它带给后人的是如此巨大的愉悦。”有人称这段话冷酷得不近情理,毕竟二万条生命活活地被吞灭了,怎能用“愉悦”来形容。然而随着时间的推延,生命丧失的伤痛将淡化与弥合,而完整保存这一人类居住史生活史所产生的价值将永恒。如若没有大自然对其特有的尘封,那么随着人类历史的进程,庞贝将不断被改造推进衍化,二千年前原生态的城廓与伴随着的生活形态生活方式只能通过残留的文字记载而片鳞半爪地被保留下来。而现在因祸得福,一座城池一段历史一个真实的生活状态被原封不动本真还原地和盘托出,生动再现了人类文明史上这一段的“此时此地”,这是一个不可多得不可寻觅不可复制的活的古代城市博物馆。踯躅在这片古城废墟上,从神庙到妓院,从浴场到剧场,从民宅到商业街,功能如此发达如此繁荣的一座城池,一方民众,瞬间被毁灭了,被活埋了。当它重见天日已经物是人非,漫漫二千年,上苍以它特有的力量与方式保持了庞贝的永恒,保持了庞贝的魅力。

这是三座使我深深感动的城市,但是这三座都是过去式的城市,它们不活在当下。都是死的城市,因为城市的建筑已经死了,生活在城市建筑里的人也已经死了。我再仔细想想,这三座城市有没有哪一栋建筑特别令我感动,几乎没有,令我感动的是体现在这些城市里的街区,这些纵横交错的建筑勾连,这些弥散着人文情结的城市的肌理。但是这些城市这些建筑还是没有动听的旋律,这个旋律就是生活在城市里的生动的市民。而相比较这三座城市里为什么庞贝最使我感动呢?因为这里有人的气息,有市民生活的印痕。走在庞贝古城,至今还可见残留的各种店号商号,依稀可辨的当年店铺招牌炫耀着昔日的繁荣。拐进这些小屋,还可见灶台、柜台、陶罐……还看到鱼市场摊边刚刮下的鱼鳞、新鲜出炉的面包散放在桌上、饭馆钱柜里一天的营业收入683枚古罗马钱币。令人咋舌的是这个二万人口的庞贝竟有25个青楼妓院,现在还能看到这些妓院的遗址,有挑逗的春宫画以及私密性很好的直通楼梯。好一幅宾客盈门,熙熙攘攘的商业圈生活圈的画轴徐徐展开。顾客或游客留下的充满生活气息的字句不时可见,望着这些残留的文字壁画,抚摸着那些陶罐、灶具,你能体会到生活的细碎和温柔。而这一切在另外两座遗留的城市是看不到的。

第三,城市是人居住的城市,人的居住由此而产生的文化是城市这一乐章的主旋律。

由此我从活在当下的城市里去搜寻,我想起了西班牙的巴塞罗那这个海滨城市,这个城市不仅因为举办了1992年巴塞罗那奥运会而出名,更是因为它被喻为高迪的城市。天才的建筑家高迪将他的才华尽情地挥洒在这座海滨城市,他的遗存有米拉公寓、巴特罗公寓、文森之家、古埃尔公园、古埃尔宫、古埃尔领地教堂、圣家族大教堂、贝列斯夸尔德塔、卡佛之家等,你漫步在这座城市似乎随时会与高迪邂逅。尤其是圣家族大教堂,这座造了百余年至今还未竣工的闻名于世的大教堂,据说要到2026年才能竣工,这年是高迪的百年忌辰,也许历史选择了这一年以此纪念这位伟大的建筑家也庆祝圣家族大教堂的全面竣工落成。 这是一座充满象征主义符号的建筑,可以说是一部用石头雕刻出的《圣经》。教堂的造型、设计、图案、雕塑、理念等一直饱受争议,但这并不妨碍它成为划时代的伟大作品,教皇本笃十六世将教堂封为宗座圣殿,联合国教科文组织将它入选世界文化遗产。至今它是世界游客必经游览打卡之地。高迪的建筑深刻影响着巴塞罗那的城市风格,至今这些建筑都还活在当下城市生活里,融入普通市民生活中,奏响了这座城市建筑乐章的主旋律。所以人们将巴塞罗那称为高迪的城市是并不为过的。

由此我想到了邬达克,想到了这位杰出建筑家对上海建筑文化的卓越贡献,某种程度他有点像高迪。当然他的作品还没有象圣家族大教堂这样的宏大叙事,这样的为全世界所共认。上海的体量又比巴塞罗那大出无数倍,影响上海的元素太丰富了,所以他不能企及高迪这样的美誉度,但是他的广度却丝毫不逊色于高迪,而且他的建筑屐痕遍布上海,成为一个时期上海的高度和创新的标志,这是至今其他建筑家未能望其项背的。邬达克在上海29年的旅沪生活中,留下了超过一百座的邬达克建筑,其数量远远超过高迪在巴塞罗那留下的建筑,其中象国际饭店、武康大楼、大光明电影院、沐恩堂等建筑已是上海建筑的标志性符号,统领上海建筑文化乃至中国建筑文化几十年,上海国际饭店代表上海的高度和中国的高度一直保持到上世纪九十年代。因此我们虽然不能说上海是邬达克的上海,但我们完全可以说在上海处处可以闻到邬达克的气息,他将他的生命融入到上海城市的建筑文化的阅读之中。

横向来看城市文化和城市建筑

刚才我们从纵向的角度来看城市文化和建筑文化,然而我们还可以从横向的角度来考察城市文化和建筑文化。城市早先是个集合名词:城是为了防卫,用城墙围筑起来的区域。像山东曲阜,进城就必须穿过厚实的“万仞城墙”。上海老城厢,原来沿城墙有十扇城门,至今还保留着老西门、小东门等的地名。所以城墙和城市的特征是一致的,在中国大凡“城”往往是郡府州县衙门驻扎地,而“市”则是交易场所。按辞典的最简单解释,城市就是以非农业产业和非农业人口集聚形成的较大居民点。

但城市一旦形成并发展起来,就难以一言以蔽之,它丰富的蕴含可以从不同学科的角度来阐释——

从经济学意义,城市是坐落在有限空间内的各种经济市场,它们相互交织在一起,形成网络系统;

从社会学意义,城市是在法律的基础上,建立起来的一种超越家庭或家庭之上的社会联系;

从地理学意义,城市是交通方便的覆盖一定人口与面积的房屋结合体;

从规划学意义,城市是按国家行政区隔规划的居民点;

从文化学意义,城市是文明社会的孕育所,是文化的容器。城市的根本功能在于文化积累、文化创新,文化流传。

从宗教学意义,城市是神灵最初的家园,最终成为改造人类的场所。

如此等等,不一而足。

城市实际上是社会生产力发展到一定阶段一定水平后的产物;是人类文明的结晶;或者讲就其本身就是人类的化身。《圣经》里就记叙了人类第一座城市叫以诺,亚当与夏娃在伊甸园偷吃禁果,由此两人发生了恋情,于是夏娃生下了儿子该隐和亚伯,该隐是农民,亚伯是牧民。该隐将他的农作物做供品奉献给耶和华,亚伯也将他的畜牧品奉献给耶和华,结果耶和华接纳了亚伯的奉献而拒绝了该隐的奉献。该隐迁怒于亚伯,把他杀了。耶和华怒逐了该隐,让他颠沛流离。该隐后来生了一个儿子,取名为以诺,并为他建造了一座城市,这座城市就以他儿子以诺的名字命名,这就是圣经里描述的人类历史上第一座城市。从圣经故事里我们可以读到人类从伊甸园到以诺,是从神到人的过渡,而城市就是人的世俗栖身之地。法国神学家雅克·埃吕尔也认为,城市代表着人类不再依赖自然界的恩赐,而是另起炉灶,试图构建一个新的、可操控的秩序。他说:“该隐创造了一个世界,他用自己的这座城市来代替上帝的伊甸园。”

将城市文化作为一个综合概念和集成概念来研究,至少可以从四个纬度对其进行剖析:

一、器物文化。这主要指城市的建筑构成,指城市建筑所形成的市民的居住场所,包括城市的建筑布局,建筑风格、建筑色彩、建筑特色,以及街区的肌理、风貌等。这里关注的是城市文化的物质表现与固态结构。

比如古罗马最典型的建筑是大角斗场、万神庙和卡拉卡拉公共浴场。这三大建筑都建造于公元1—3世纪,是罗马最强大最富庶最安定的时期,也是文化最发达的时期。这三座建筑就是这个“永恒之城”鼎盛时的纪念碑,折射出罗马文化的辉煌与奢华。

纵观西方建筑史,从古希腊、古罗马到拜占庭,从哥特式到巴洛克与洛可可,从古典主义到现代主义乃至后现代主义,建筑风格的演变就是城市文化的嬗变,也是社会生活的变革所致。

二、制度文化。这主要指城市的治理体系,包括城市的社会分层和社会分工,社会组织和社会团体,管理结构和管理方式,决策设计和决策实施,政治生活和公共生活等。这是制度文化层面对城市的量衡与观测,反映出这一城市的生存环境、管理秩序、社会活力、办事效率和人文关怀等。农村与城市管理体系不一样,农村是熟人社会,它的治理在我国过去主要是宗族制,通过族长来维持整个大宗族的秩序。而城市不同,城市是陌生人社会,需要通过规则通过法纪通过制度通过约定来治理。

这方面西方开化较早。上面说到的庞贝古城,在2000年前被火山灰湮灭之前,城内就已遗留城市选举市政官的文字。我们可以从中体悟它早期的制度文明。罗马帝国的奥古斯都时期是它的鼎盛时期,城市化是奥古斯都时期推广的主要政策,也是这一时期社会的主要特征,城市化政策不仅是巩固帝国统治的需要也是繁荣帝国经济的良方。奥古斯都时期大量出现的城市从政治制度上来看,与以前的希腊城邦是有区别的。希腊城邦是城市国家,小国寡民,只有城市本身与周围不大的一些土地,在政治上享有充分的独立。罗马帝国征服希腊以后,摧毁了这些城市国家,从而过渡到“领土国家”。这一时期的城市已经成为帝国有机体中的一个部分,它的大政方针、军事外交政策都是由帝国统一管理的。但这些城市仍旧保留了大量的残余制度,而这些制度正是这些城市实行自治的基础。罗马帝国的各个城市都有自己的管理机关,它们由人民会议、元老院和官吏组成。人民会议由城市全体公民组成,按照规定,市民都可以参与并且对通过法律和选举高级官吏进行投票表决。此外还可向元老院提出请愿书和批准它的法令。城市的元老院由100人组成,通常在年纪25岁以上,财产不少于10万谢斯提斯(当时的罗马货币)的市议员中选出。高级官吏的选举每年都举行,通过投票选出两名最高行政长官,两位营造官和两位财务官。由于当时的政治活动场所有限,公民主要通过大广场才有可能参与政治活动。每当选举期间政治家在台上慷慨陈词,广大公民就像“观众”一样在台下聆听。这成了罗马政治生活的特色之一。城市的公共空间也就此开启了它的端倪。这些都是城市文化中的制度文化使然。

上世纪九十年代初叶像新加坡、墨尔本等城市都是明法禁赌的,所以城市内看不到赌场。然而为了刺激经济,从本世纪初开始这些城市都废除了对赌场的禁令,现在再去造访这两个城市,它们都开启了赌场,城市的商业生态、社会生态乃至建筑生态都为之改变。这就是制度文化的力量。至于我国典型的案例就像《春天的故事》所唱的“1979年,那是一个春天,有一位老人在中国的南海边画了一个圈,神话般地崛起座座城...”短短的二十年深圳从一个微不足道的小渔村变成了一个现代化的一线城市。这就是特区的政策促成的世界奇迹、城市奇迹。

三、行为文化。这主要指城市的社会体现和文化品位,包括城市市民的生活习俗,人际关系和行为特征,日常交往方式,生活时尚的兴趣,国际化的程度,市民的文化素养和习惯等。这是城市文化形成和发展最活跃的动因。

苏联刚解体时,莫斯科市民还忧心忡忡、饥肠辘辘,然而城市的电影院和话剧院依然火爆,门口还有市民在排队买票。我们访问以色列的最大城市特拉维夫时当年刚发生过炸弹式袭击,按外界来看整个城市还惊魄未定。然而他们的歌剧院和话剧院,这两个剧院里分别都有4、5个演出厅,每个厅里都人满为患,市民沉浸在艺术的享受中,根本没去计较危险还会不会发生。市民的这种集体行为反映了这座城市的深层文化内涵。在西方听歌剧是城市的普遍习惯,每场歌剧至少会有两次中场休息,而这时是歌剧观众尤其是女性观众展示她们服饰,以及交际能力的绝佳机遇。时尚、交际、公关、素养、国际化都会在此邂逅,这也是检验城市行为文化的绝佳时机与场合。

2004年上海国际艺术节请萨尔茨堡莫扎特管弦乐团来演出,因为他们来自莫扎特的故乡,所以他们演奏和表现莫扎特音乐是无可比拟的。当时萨尔茨堡市的市长沙登先生亲自率团,演出在上海音乐厅举行,但令人很尴尬的是观众的过于热情,以及不懂欣赏交响乐的规矩,在段落之间不停地鼓掌,以致指挥频频回首,无奈地看着观众苦笑。这种相似尴尬同样发生在其他城市,甚至有过之而无不及,外国钢琴家演出时,剧场内BB机声,嗑瓜子声,大声喧哗声,几乎不绝于耳,令演奏家唏嘘。这就是城市化的不到位,人进入城市了,但行为还留在乡村,这样的行为文化不是城市文化,缺少城市文明的熏陶。

城市文化中的行为文化应该是宽松的包容的多元的,改革开放刚开始阶段,我们去国外会很不习惯。在欧美各大城市里看到街上许多将头发染成五颜六色的青年人,许多朋克族,会本能似地感到反感和恐惧。现在不要说去国外,这种现象在我们国内城市里也已司空见惯,年轻人的衣着、发式、装扮、化妆等我们不会去干预,我们再也不会发生像文革中,红卫兵看到奇装异服就去剪人家女孩子的裤腿和高跟皮鞋,让人家光着脚丫回家的尴尬状况了。

四、观念文化。这主要指城市的意识形态、集体人格、市民精神、审美旨趣等,牵涉到城市的人文价值观念,包括宗教、政治、道德、哲学、艺术及其机构,学校、图书馆、博物馆、剧院、书店、网吧、体育场等。

新美国基金会高级研究员乔尔·科特金认为全球的城市发轫之初,就扮演着三种不同的功能,而第一位功能就是“构建神圣的空间”。在国外每个城市每个街区几乎都有教堂,教堂是他们城市观念文化中的重要标志物。即使在我国台湾的大大小小城市里,隔三差五就能看到一个个小的庙宇,这就是他们城市文化的观念文化一部分。哥伦比亚是个曾被标注为旅游危险地的国度,它的毒枭和游击队令人闻风心悸。然而他们首都波哥大每两年一次的伊比利亚美洲戏剧节却是拉丁美洲最大规模的艺术节,每届来参加艺术节的人群络绎不绝,而且从来没有发生过安全事故等不愉快的现象。据他们说,自从艺术节1988年创办以来,每年艺术节期间总是社会秩序最好的时期,从来没有发生过不希望发生的事件。这是一个天主教信仰为主的国家,在他们看来,以艺术节庆的神圣性和礼仪性来镜鉴和规范自身品性,同以天主教的训诫来规约和检点信徒的行举,并没有本质区别。艺术表现的真善美与宗教的劝善惩恶如出一辙。

因此我们就不难理解为什么波哥大在艺术节期间会这样安全。所以也就不难理解,这个波哥大会出现马尔克斯的《百年孤独》这样伟大的作家的伟大作品,以及博特罗这样伟大的画家。这是波哥大城市的市民集体人格,正因为这样的集体人格和城市精神,在1988年这座城市建城450周年时,市民中的一位剧作家和一位演员自发发起了波哥大伊比利亚美洲戏剧节,并经过他们20年的努力,将这一艺术节打造成城市的地标,成为拉丁美洲最有影响力和规模的艺术节。虽然它的GDP不高,经济不够发达,灵魂的高下与城市的经济有时并没有必然的联系。就像科特金所说:“对城市史的研究也提示我们,一个没有道义约束或没有市民属性概念的城市即使富庶,也注定会萧条和衰退。”这就告诫我们观念文化对城市建设的重要作用。

最近在网上流传的作家梁晓声对文化的概括:“根植于内心的修养,无需提醒的自觉,以约束为前提的自由,为别人着想的善良”。其实这里讲的文化就是观念文化。

器物、制度、行为和观念这四个方面的文化纬度分别涵盖了秩序、管理、生活和心理等不同层次。所以,城市文化是城市生活环境、生活习俗和生活方式的总和,是城市市民领略生活风情、塑造自我、把握社会的主要方式。城市文化也是每一个时代的时尚总汇,如建筑时尚、服饰时尚、饮食时尚、游乐时尚、知识时尚等。是人类生活于城市社会组织中,所具有的知识、信仰、道德、艺术、法律、风俗和一切城市社会所能获得的力量与习俗。作家杨东平在他的《城市的季风》一书中,用文学的语言这样描述:“城市是一本打开的书,城市的规划、布局、生态环境、市政设施、建筑文化等所构成的人文景观,是城市的面貌和仪容,从中展示出了城市的历史和现状,城市的抱负和理想,城市的光荣和骄傲,以及城市的困惑和失落。”

使自己生活的城市成为有温度、有品位、有个性、有特色、有归属感的城市

文化是需要积淀的,这种积淀会弥漫在城市的每寸空间,渗透在城市的细胞里,慢慢发酵,日久形成城市的一种气质。城市的气质自然关乎于城市的设计布局、建筑风格、交通秩序、绿化环境、文化设施、商业层次、卫生状况、公共服务等,这种气质来自于岁月的积累和事件的积累,有时波及全社会的一次大型活动会促进上述这些方面发生突飞猛进的改变。而且这种有形的物态的改变会影响到市民无形的观念的改变。大家都知道,巴黎初造埃菲尔铁塔纯粹是为世博会建造的带广告性质的临时建筑,计划一俟世博会结束,立马将埃菲尔铁塔拆除。即便如此,在建造过程中,也是诟病不断,谤者不绝,甚至类似莫泊桑这样的一批名人联名写信,义愤填膺地强烈呼吁要求拆除埃菲尔铁塔,不要让其玷污巴黎的市容市貌。然而等到巴黎世博会结束,巴黎市民已经青睐这位用钢筋铁骨搭建成的窈窕淑女,随着时间的推移,巴黎乃至法国甚至世界对埃菲尔铁塔的美誉度越来越高,现在它俨然已成巴黎和法国的第一倩影,最具代表性的地标性建筑。

当然,城市的气质不仅仅取决于这些物质的有形的东西,更在于市民的文明修养、道德气度、价值追求、鉴赏水准以及生活方式等。这是城市隐逸的灵魂,而物质的有形的东西,只是为城市隐逸的灵魂提供匹配的栖息之地罢了。欧洲长达一千年的沉闷的“中世纪”,其建筑文化经历了拜占庭建筑、罗曼建筑、哥特建筑三个阶段。罗曼建筑实质是向哥特建筑的过渡阶段,但更主要的是它在欧洲城市通过建筑文化表明基督教文化向伊斯兰教文化的挑战和审美颠覆,有形的建筑背后有着无形的隐逸的灵魂。这种城市隐逸的灵魂看似不可捉摸,然而你随时触目可见,它既体现在城市的器物之中,更往往体现在城市的市民精神中。

我认为培养市民文明素养和审美习惯是一个城市最根本的基础建设,也是市民精神的基础,是健康的市民社会必备条件。城市基础建设不能只是从市政建设上考虑,而必须顾及软件环境的建设;必须从兴趣到习惯到秉性,循序渐进,潜移默化,最终形成深入肌理的对文化生活的渴求、参与和享用,形成现代人的一种自觉行为和生活习惯,而不是可有可无的装饰,也不是一种奢华的时髦。灵魂的高下与城市的经济有时并没有必然的联系。已故美国总统肯尼迪的弟弟罗伯特· 肯尼迪在1968年竞选美国总统时曾有一段精辟的名言:“GDP并不代表我们后代的健康,也不代表他们所受教育的品质,或他们玩耍的乐趣,并不代表我们诗歌的美好和我们婚姻的稳固,或公共辩论的智慧。GDP无法衡量我们的机智或勇气,我们的智慧或学习,更无法衡量我们对国家的忠诚和奉献。它似乎衡量一切,但唯一漏掉了生命的价值。”这是多么清醒的认识和睿智的评判!而这样的认识发生在将近五十年前。因此,对一个城市魅力的评价不仅仅是美学判断,也是对这座城市居民生活方式的道德判断、宗教判断、哲学判断和文化判断。

随着一座座城市的改造,一个个村落的消失,我们现代人有时往往变成了“孤魂野鬼”,我们没有了故乡,没有了记忆,没有了乡愁,灵魂没有了寄寓之地,这实在是种悲哀和无奈。然而我们或许还可以残存和挽留的,还可以聊以自慰的,这就是由市民生活方式所形成的独特城市气质和气息,是每个曾经生活在这座城市市民的乡愁,历久而弥新,足以使人陶醉一生,它给城市带来的特色文化是根深蒂固的,难以被各种城市表象所遮蔽。尽管现代化全球化信息化消弭着传统的人居结构和人际关系,但城市人仍然试图保持牢固的家庭联系和体制信仰,对自己所居住的城市有着深深的眷恋,有着让这个城市有别于其他城市的独特感情。今天许多城市都有强烈的商业追求与经济功利诉求,但是美国建筑学家科特金认为:“这些方面无论其表面如何有吸引力,都不能取代家庭、信念、市民文化、邻里等持久的重要纽带。”罗马政治家西塞罗写道:“这有我的宗教,这有我的家族,这有我祖先的遗迹。我简直无法表达我在这里感受到的魅力,它们渗透到了我的思想和意识中。”中国元曲诗人马致远著名的思乡之作也有异曲同工之妙:“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。夕阳西下,断肠人在天涯。”也许每个人都会有飘泊羁旅的日子,那一刻,有一首诗,一支歌,一段曲,一幅画,一片景,都可能一下子勾起你的乡愁,激起你对生活过的城市一汪恋情,一抹思绪。所以,城市隐逸的灵魂不光隐逸在这座城市的有形建筑里,也隐逸在每个市民的心里。

作者:陈圣来

编辑:钱亦琛

*文汇独家稿件,转载请注明出处。