| 《万绝》出版后记 | |

| 2020-07-22 23:09:43 作者:左梨 | |

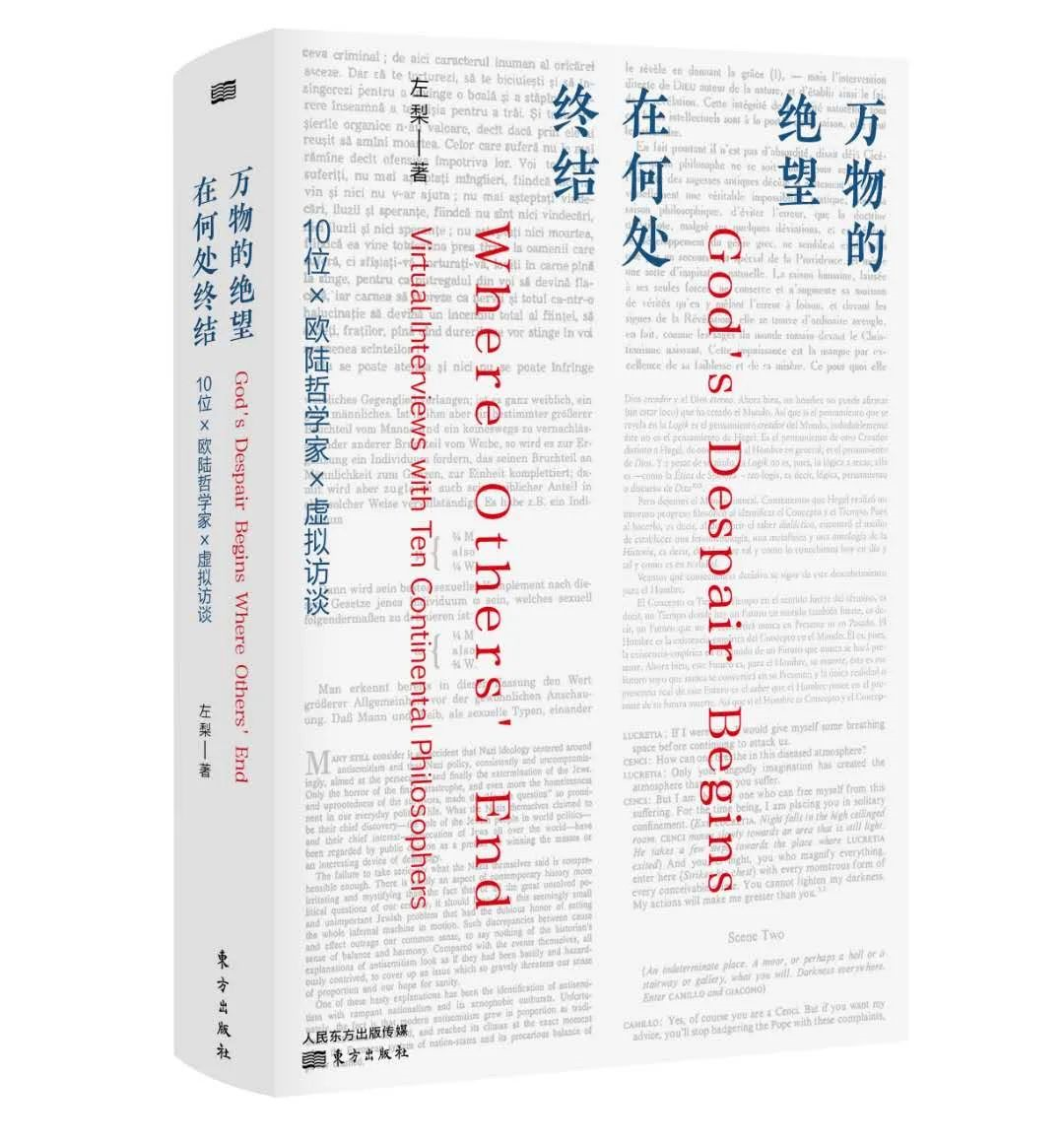

《万物的绝望在何处终结》

左梨/著

陈卓/策划

东方出版社

16开 精装

页码 488

ISBN 978-7-5207-0121-1

79.00元

文/左梨

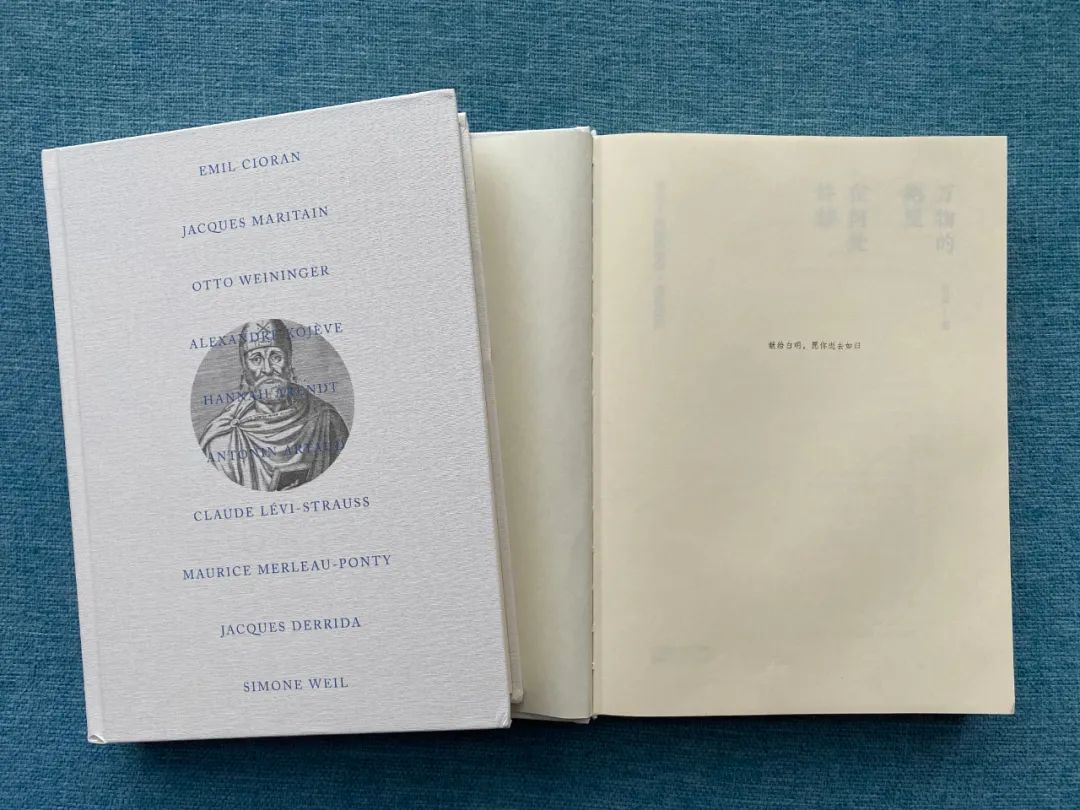

这是一部借用访谈形式完成的思想论述集。之所以称作“虚拟访谈”,是因为对话并未真实发生,“受访者”的言论均摘自著作、自传、回忆录、信件、日记、采访,我由这些素材引发思考,进行“访谈”,并依据主体内容归纳各部主题。有“受访者” 在后期著作中修正或改变了原有认识,部分情况中,我将前后观点都列入了对话,以展现思想过程的剖面,但以我所获范围内的最后版本作为结论。

自2016年2月起,我陆续将部分篇章发布于公众号“一千减”。为配合“虚拟访谈”的特殊形式,我制作了我和“受访者”跨时代的合影,置于篇首。出于辅助理解和增进感知的需要,文中穿插多幅配以说明的插图,它们作为内容整体一个有益自身的构成,在出版时予以部分保留。首发至今,已逾三年,由于其间新材料的获得以及本人思想的进展和流变,作为作者,我已对原文进行过多处修改,但公众号页面无法更新,读者只能看到旧貌,因此,“虚拟访谈” 的定稿以本书为准。孔慈篇未能付梓,这一章节遭受了与孔慈第三部回忆录相同的命运。

本书之于受访者的思想或许起到一定的大众普及作用,但实质并不具有相类书籍的主流性、权威性、全面性,内容全部形成于笔者个人的关注点,甚至由于对谈的形式,主题性也因之弱化。有的部分确实关涉哲学家的核心思想,有的部分则属于某一个观念体系中如梅洛-庞蒂所言的“不经停的小站”,另有一些可能还算不上小站,而只是一座思想城市的幽僻小巷、废弃工地、无人公寓......

本书援引的专著或期刊以MLA格式列于篇末“参考书目”一栏。受访者部分的引文,均以“标题缩写+页码”的方式标注于其后的括号内。标注为汉字,表明引自中文译著,如“科耶夫访谈”中的(黑 233),即《黑格尔导读》第 233 页;标注为字母,表明译自英文原著或英译本,缩写代号为书名中第一个实词的首字母;若多部著作首字母相同,则选取最前两个实词的首字母作为区别,如“梅洛-庞蒂访谈”中的(PP139),即 Phenomenonolgy of Perception,第139页。需要说明的是,出于适应体例和方便理解的考虑,极少部分引文依据上下文原意进行了概括性调整及主语添加。

笔者本人对话中的引文,以“作者名 + 页码”的方式标注。黑格尔和罗蛋塔例外, 黑格尔著作的标注方式同受访者部分。由于罗蛋塔尚未出版论著,“意行”仅刊布于微信公众号,因此“意行”的引文,标注为“意 + 段落号”,章节题目在“参考书目”中以期刊形式列出。如(意 48),参考书目列入“罗蛋塔《意行 | 意识、语言、诗与 AlphaGo》,一千减 17(2016)”,即选自“意行”总第 48节,《意识、 语言、 诗与 AlphaGo》一文,发布于公众号“一千减”2016年总第17期。

关于古籍,如《圣经》、佛典,以及《易经》《论语》《史记》《五灯会元》等中国古籍, 仅标注章节,《圣经》 章节以和合本缩写名录为准。柏拉图与亚里士多德著作则依据学界惯例,前者以史蒂芬标页法(Stephanus pagination) 标注,后者以贝克尔页码(Bekker numbering)标注。

我与访谈对象之间, 既有生死之隔, 又有语言壁垒。除了孔慈和阿伦特, 其他作者的原著均非英语,而我只能以英语、 日语和基本的拉丁语进行研究。在中文译著和英文译著之间,我多数选择了后者。有些汉译本的确已达令人汗颜的地步在:黑格尔执教于“体育馆”、 海德格尔担任“教区长”、将a cubic foot(一立方英尺) 译为“立方体的脚”......这些译文使我确定:应该将某些内容重新译出。部分书籍同时援引汉英两种版本,多是因为汉译本虽整体表达准确,但本书某些段落为统一译名或进一步厘清语义而需要局部重译。

作为一种实验性的体例,是否具有它的正当性,也许德里达的这段文字可以为之辩护:“通过文学文本对伟大的哲学话语,若干准则,或各种文体进行混装,往往被看作诽谤或离经叛道,可能被看作一种‘页面排版’暴力。但它也使一个古老的传统得以复苏并重新加入。页面不仅由文本构成,还包括注释与边栏, 由此产生出另一个空间,另一种解读、 写作、 阐释的实践。”

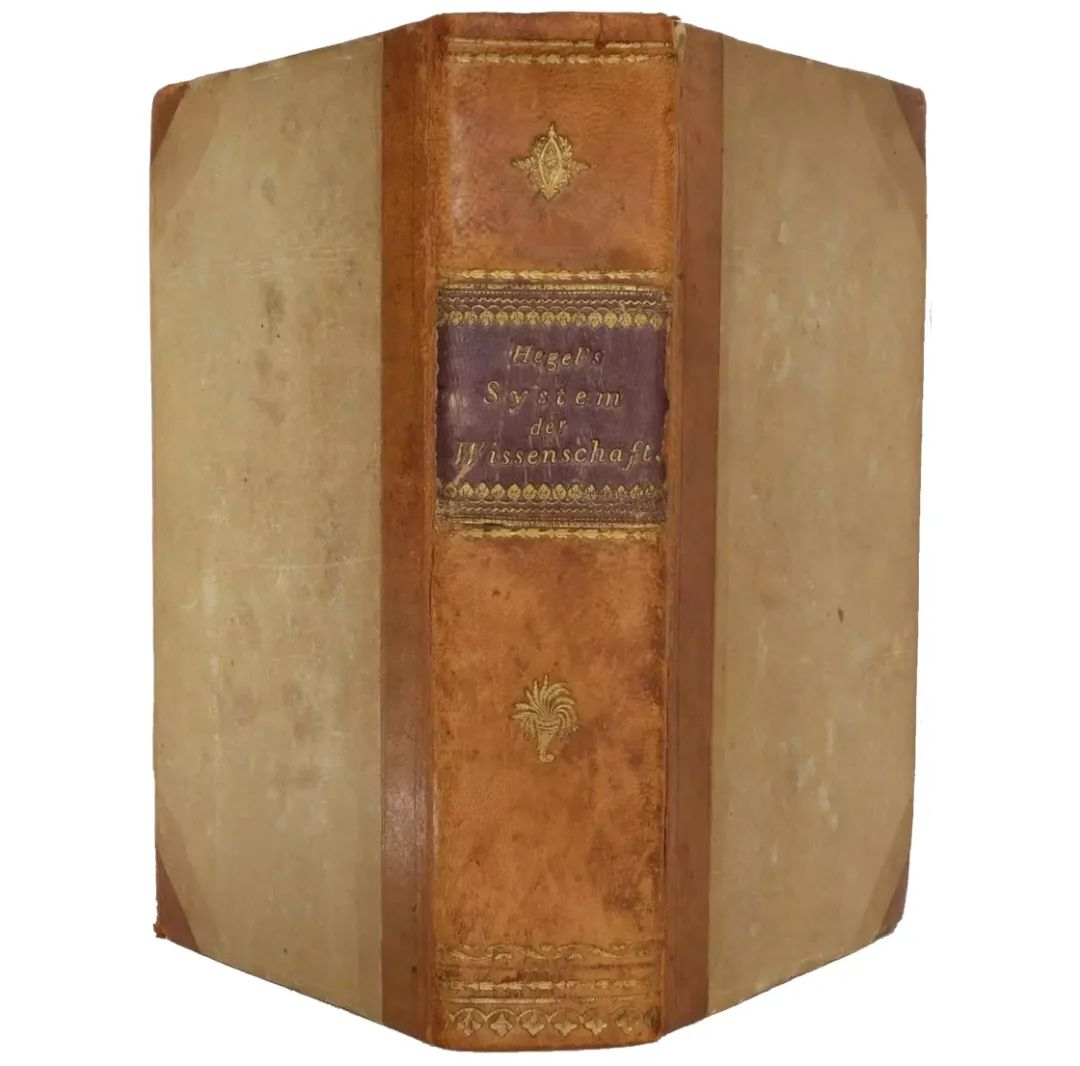

黑格尔和罗蛋塔一直作为“嘉宾”贯穿于“虚拟访谈”全程,其相关论述当属本书重要构成。黑格尔的主奴辩证令我重审身心关系,精神现象学作为衡量意识发展的坐标,使我得及哲学门牖。诗人兼独立学者罗蛋塔, 是我另一个思想来源,他的进化神论将我从历史终结说与时间循环说中解放出来,意识神学重构了我的认知维度。我自认为,在黑格尔的框架下,我从罗蛋塔那里获得了一种关于人的真值意义。意识神学探及精神与物质的转化界面,认为物质产生于意识对自身的遗弃,“是依据意识形态而凝固的能量”,“能量服从意识遗弃自身的形式,又以意识的重现获得解放”。而在生命之中,“被无限级压抑的潜意识,会穿过精神与肉身的界面,将自身刻写进后者的属地,异化为一种身体的本能-直觉”。尽管其思想体系尚未以作品形式完成,但已在持续更新的哲学笔记中初现面貌。

1807年首版的《精神现象学》

“虚拟访谈”本是个人公众号的产物。意想不到,陈卓先生对这部体例奇特、内容奥僻的书稿颇感兴趣,及早签约,又从不催稿,容我写写停停,缓慢成文。他不是业界操盘手,紧追行业热点,也不是那种文青编辑,只想成就某种小众趣味。在他身上,我看到了出版人的本貌——独立面对作品,尽心以书籍传递精神。

于本书所涉论题而言,三年时间还是略显仓促,其间笔者又经历生活状态的诸多变动,琐事与亟务往复掣肘,致使书写只能断续相接地进行。出于种种限制,我所引用的文献资料,尽管尽己所能,某些部分依然未能及时获得最佳版本,殊为遗憾。多位朋友对此有所助益:刘力纬教授帮我在斯坦福大学图书馆借阅孔慈论文,再扫描回传;胡鹏林教授予我共享《钦契》剧本资料;耿军导演通过外国友人为我借到阿尔托全集;秦庆林先生允我使用他待出版的波米耶著作译文……在此一并致谢。同时,特别感谢我在中国人民大学攻读学位时的导师刁克利教授和代显梅教授,两位老师的鼓励推动了我的求知之路。

最后,还要感谢本书封面的设计者周伟伟先生。“万绝”使用了10位受访哲学家以及黑格尔、罗蛋塔的文本作为底图,计有中、英、法、德、罗马尼亚等五种语言的12种著述片段,折手页分别为希腊文和拉丁文的《圣经》节选。用对话中的引文来装帧一部与引文对话的著作,真是绝配!我很喜欢。

阿伦特《论革命》的译者陈周旺先生曾说,“译事永无止境。我每易其稿都会发现错误,这样下去如何得了?索性将此艰巨任务交给读者诸君”,我深以为然。由于能力、学养、条件与时间所限,加之先哲思境如谜,笔者绠短汲深,论评和译述中的纰漏错谬难以避免,恳请前辈、 同行及各位读者不吝赐教,以期完善与精进。

左梨

2020年4月于北京通州运河

(本文为《万物的绝望在何处终结》出版后记,有删节)

来源:西局书局

编辑:邵大卫

声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。