| 铭记75年前的今天 l 手稿、家书、唱片…承着先辈的风骨,载着家国情怀 | |

| 2020-08-15 15:46:30 | |

8月15日,在中国的历法中这不是一个普通的日子。从“九一八”事变算起,这一天承着长达14年的抗战烽火;从今朝回望,载着后人对历史75周年的铭记。

而总有一些物件能够穿越连年的烽火,透过无尽的岁月,承着先辈的风骨,载着家国情怀,抵达后人的感念深处。

它们或许是一份手稿,一封家书,一张照片......却能够勾勒出悲愤、思念、壮志,这是厚重历史的鲜活注脚,是人生百味与时代碰撞出的巨大轰鸣,是赤子之心的荡气回肠。

睹物,脑海中似有烽火连年,满目疮痍,先辈浴血;后人何其有幸不必再经动荡之殇,再历战祸之乱。

前事不忘,这便是缅怀的意义。

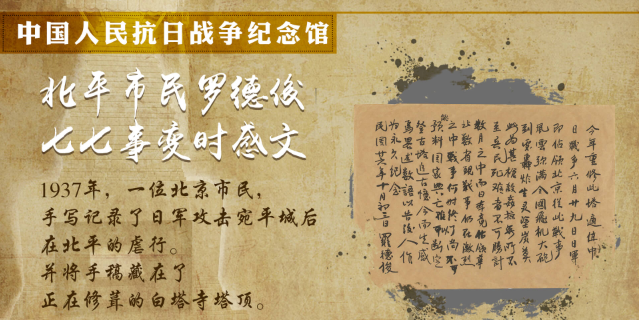

市民罗先生的“白塔手书”,图源:央视新闻

一份手稿,浓缩着一位普通市民,面对国土沦陷的悲愤。

这是一张148字的手稿,浓缩着一位普通的北京市民面对国土沦陷的悲痛与迷惘。北平沦陷后,市民罗德俊先生写下自己的感慨,封在正值修缮的白塔寺的白塔中。

“今年重修此塔,适值中日战争。(农历)六月二十九日(8月5日),日军即占领北京,从此战事风云弥满全国,飞机大炮到处轰炸,生灵涂炭,莫此为甚……”

抗日将领左权写给妻子刘志兰的家书,图源:文汇

一封家书,是抗日将领对女儿的眷恋。

左太北两岁的时候,她的父亲,八路军抗日将领左权就牺牲了。1982年,42岁的左太北才在母亲刘志兰寄来的一摞父亲当年写于她的信件中,第一次感受到了父亲。

“太北身体好吗?没有病吗?长大些了没有?更活泼了没有?方便时请一一告我。”

“记得太北小家伙是很怕冷的,当心些,不要冷着这个小宝贝,我俩的小宝贝。”

“不要忘记教育小太北学会喊爸爸,慢慢地给她懂得,她的爸爸在遥远的华北与日寇战斗着。”

他写道曾托战友给女儿带去花布、毛线,托人做的小衣服等,但是“听说过封锁线时都丢掉了,可惜那几张布还不坏,也还好看,想着你替小太北做成衣服后,满可给小家伙漂亮一下,都丢掉了,这怪不得做爸爸的,只是小家伙运气太不好了”

全国抗战爆发后,左权任八路军副参谋长、前方总部参谋长,后兼任八路军第2纵队司令员,协助朱德、彭德怀指挥军队开赴华北抗日前线。包括百团大战在内,他参与指挥了多场重大战役。

1942年5月25日,在山西辽县麻田附近指挥部队掩护中共中央北方局和八路军总部机关突围转移时,37岁的左权壮烈牺牲,成为抗日战争期间殉国的八路军最高将领。

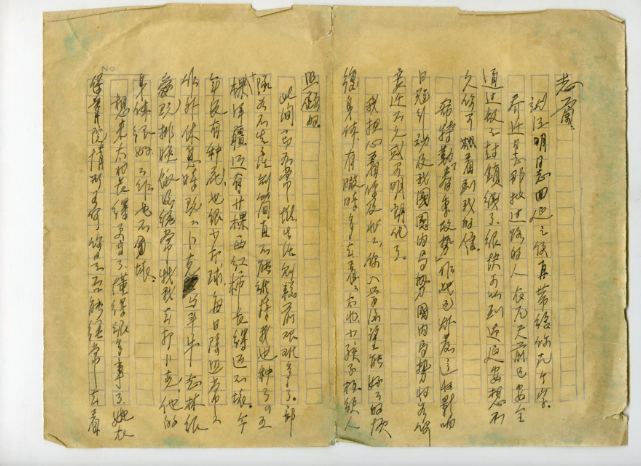

美国黑人歌王保罗·罗伯逊灌制的唱片《起来》,图源:文汇

一张黑胶唱片,录下了国际友人支持中国抗日的音符。

保罗·罗伯逊是美国著名黑人男低音歌唱家,曾演唱《老人河》等著名歌曲。1941年,保罗在上海青年刘良模的建议下演唱《义勇军进行曲》支持中国抗日,他先用汉语、再用英语、最后再用汉语演唱,并灌制唱片《起来》。宋庆龄亲自为这张唱片问世撰写了序言。

资料文献记载,当时保罗学得很好,中文咬音很准。

约翰·马吉来的摄像机,图源:央视新闻

一台16毫米的摄像机,记录着一座城市的遍地屠戮。

1912年,美国传教士约翰·马吉来到中国,在南京的教堂传教。1937年,日军侵入南京后,展开了泯灭人性的大屠杀。六个星期的时间,30多万同胞无辜受难,整个南京沦陷。

约翰·马吉用他的16毫米家用摄像机,借职务之便偷偷拍摄,记录下日寇的暴行。整整4盘胶卷,每一帧都是揭露日寇罪行的有力铁证,也是留存至今的有关南京大屠杀的唯一动态画面。

2002年,约翰·马吉的儿子从家中找到了父亲当年拍摄所用的那台16毫米摄影机,将它捐给了侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆。

陈毅、粟裕在皖南新四军军部接见国际友人(左起:德国记者汉斯·希伯、陈毅、加拿大护士尤恩、粟裕、美国记者史沫特莱),图源:文汇

一张照片,铭记了一名外国记者与中国的不解之缘。

在报道中国人民保卫家园、抗击侵略者斗争情况的外国记者中,最负盛名的有美国记者埃德加·斯诺夫妇、艾格尼斯·史沫特莱等。与他们相比,德国人汉斯·希伯是一个略显陌生的名字。

希伯同样是一位来自万里之外的外国记者,访问过毛泽东、周恩来等中共领导人。但他又不仅仅是一位记者,在中国山东抗战最严峻、最困难的一段时间,他穿上八路军军装与中国人民共患难,最终以一名抗击日寇的战士的身份在战场上牺牲。

如今山东省临沂市的华东革命烈士陵园里,与新四军副军长罗炳辉墓毗邻的,便是国际友人汉斯·希伯的长眠之处。

编辑:苏展

责任编辑:施薇