2016年7月28日下午1点39分,英汉大词典主编、著名翻译家、复旦大学外语学院教授陆谷孙先生在上海新华医院去世,享年76岁。

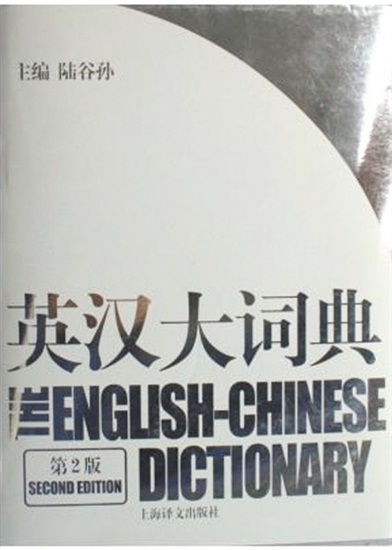

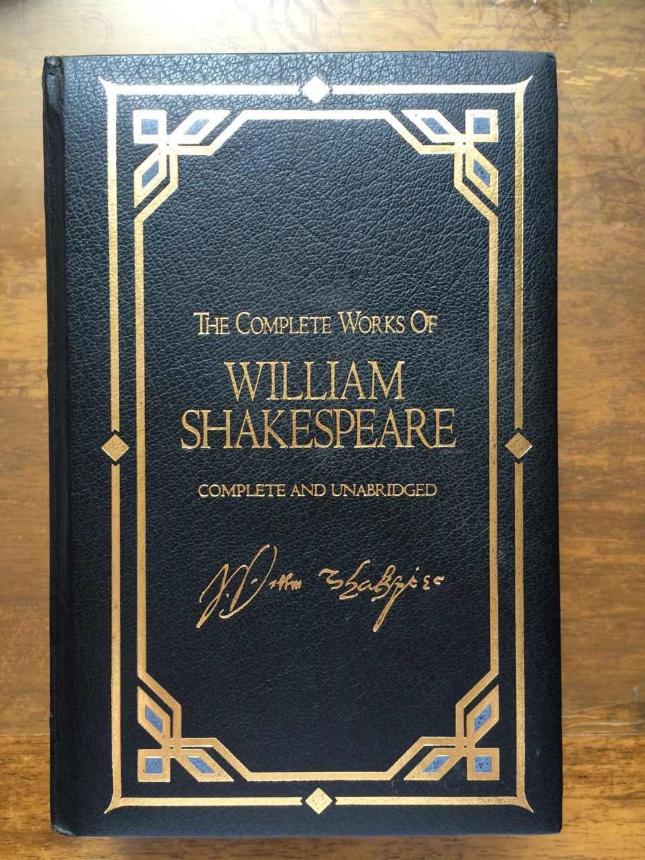

陆谷孙,1940年出生于浙江余姚,1962年毕业于复旦大学的外语系。复旦大学外国语言文学学院教授、博导。上海翻译家协会理事、中国作家协会上海分会会员。主要从事英美语言文学的教学、研究和翻译工作,专于莎士比亚研究和英汉辞典编纂。主编《英汉大词典》《中华汉英大词典》,著有《余墨集》,译有《幼狮》,撰有《逾越空间和时间的哈姆雷特》等论文40余篇。他曾多次应邀参加上海市重大经济或文化国际会议,担任主要口译,多次为上海市市长笔译讲演稿,并担任1990年出访香港、新加坡的上海市经济代表团首席翻译。

>>>链接

《陆谷孙的一天》(本文刊发于文汇报2014.10.31)

“哎,‘词典’是集体做的,一个人顶着一组人的名义得了奖,‘一将成名万骨枯’,使不得,说严重点,不也是一种剽窃?”陆先生说,“这句话你要写进去。”

每天清晨,陆谷孙先生总是被叽叽喳喳的群鸟啁啾吵醒。“这个时候我特别理解为什么有人那么恨‘百家争鸣’。”

这两个月,陆先生在复旦大学第九宿舍的住宅装修,借住别处,听不到鸟叫了,每天早晨还是7点到7点半起床。洗漱毕,给自己准备一顿简单的早餐:用奶粉冲泡的麦片,配外甥女们轮流送来的麦麸面包。

早餐后,是不到半小时的“脑力热身”,快速浏览BBC(英国广播公司)等的当天新闻。

接着,一天的“重头戏”登场——为明年即将付梓的《中华汉英大词典》(注:上册已出版)审改校样。这学期开始,74岁的陆先生不再给本科生上课,门下的研究生也都毕了业,终于可以全身心投入这件让他牵挂了20多年的事。

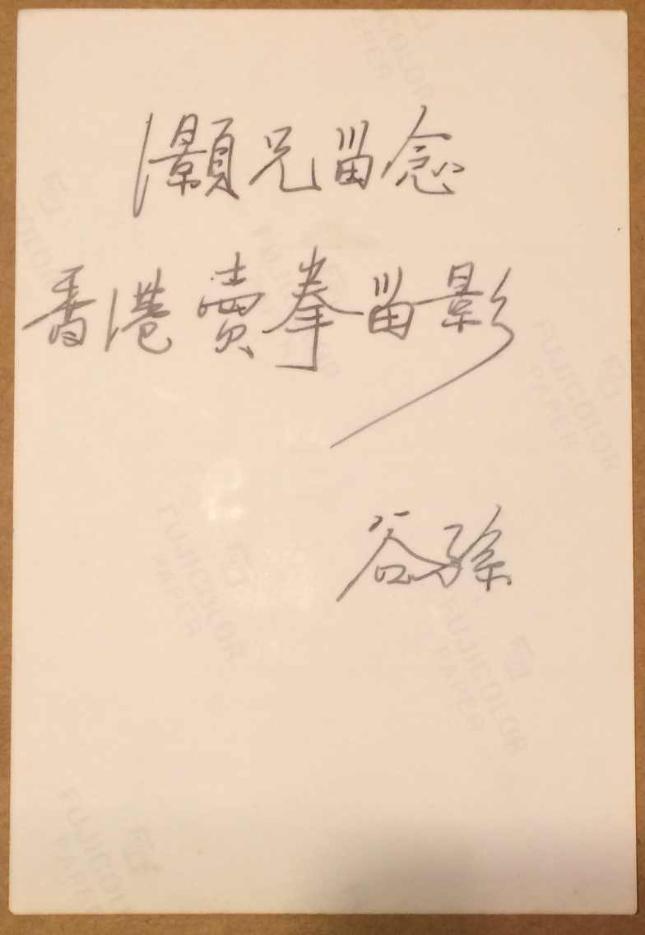

这部词典的编纂初衷,可以追溯到1991年。那时,编完《英汉大词典》的陆先生在香港遇到从事对外汉语工作的安子介。安子介对陆先生说,林语堂、梁实秋他们英汉、汉英都编过,你为什么不再编本汉英词典?“这一下,我的虚荣心有点给勾起了。”陆先生笑道。

但一直要到上世纪90年代末,陆先生的这一想法才得到了复旦大学的支持。那时正好有一家美国的文化机构愿意免费提供词库。有趣的是,这个词库是在中美还未建交时创建的,收集的中文词汇有不少来自美国各政府部门掌握的情报。陆先生判断,这些词大多来自日本、中国台湾方面的中文辞书及《人民日报》等的资讯。“就是个‘大杂烩’。”陆先生说,他喜欢“大杂烩”式的词典,在他看来,仅以严肃的科学性,做两种语言的互译,很难对付翻译的“彼岸性”问题(当然“子路从而后遇丈人”如何标点也是个够严肃的学术问题);另外,今天编词典还要着重顾及使用者的大头——年轻一代,特别是那些“双机人”:计算机和手机用户。

尽管与英语、翻译打了大半辈子交道,说起《中华汉英大词典》,陆先生还是特别兴奋:“有些汉语的成语、俗语,从来没有人翻译过,我又总想多搞出几种译法。”譬如采访之际刚在改的校样里有“大不了”条目,又增加了新鲜“出炉”的几个例证:大不了我道歉(I'd apologize if i have to),大不了我们从头来过(if the worst comes to the worst,we can always start it all over again),写错几个字,有什么大不了的(it'sno hanging matter,isit?tohave misspelt a few words),一次考试不及格,没啥大不了的(it'sno big deal or not the end of the world to fail one exam)。一般的汉英词典大概不会有这么鲜活的例证,更不会有这么挥洒自如的英文翻译。词典编到这一层,可说进入“化境”,陆先生自己也有几分得意。

整个上午,陆先生都在全神贯注地改校样,连伸伸懒腰什么都没有,这样一天能改4到6页。如今,他已经校改了400多页。隔三差五,出版社的两个女孩会来找他交换校样。“她们说我是组里的‘壮丁’。”他说,“于是我就看得更勤快了。”今年夏天前,陆先生患重病住院40多天,回家后马上开始“上班”看校样。

这个早上,陆先生刚看完K字母词条的校稿,这是词典上卷的最后部分。根据计划,这部词典将于明年5月面世,作为向母校复旦大学建校110周年的献礼。

中午11点,保姆胖阿姨来给陆先生做午餐。中午通常吃面,胖阿姨还要为他准备一道荤菜、一碟绿叶菜、一份豆制品和一碗汤,剩菜就在晚上配米饭吃,隔夜也吃。胖阿姨说,陆先生对吃没什么要求,但考虑到他的体质与年纪,她买菜、做菜时还是会“自我审查”:这个菜他能吃吗?咬得动吗?甚至这些年,她对自己准备的所有荤菜都新添了标准——不带骨头不带刺。陆先生爱吃油炸的“臭”食品,前几天闹着要吃臭黄鱼(余姚人幼时传承的口味,难怪林语堂开玩笑说,爱国主义就是爱吃幼时的东西)。“我就跟他说,想吃也不给吃。”在陆家厨房,胖阿姨像是绝对权威。不过,昨天外甥女给陆先生买了6条小黄鱼,胖阿姨想了想,还是油炸了。“他吃得很开心。但我告诉他,下次不会再油炸了。”自从陆先生的太太女儿去美国后,胖阿姨照顾陆先生生活已经21年了,感觉“刚来的时候,陆先生比现在还要好”。她揣摩是因为当时陆先生年轻,身体好,所以脾气好,后来变得容易发火,“不过他不搭架子这点蛮好,这次出院回来好像比较听话”,至少烟抽得少了,酒更是不喝了。

胖阿姨进门后,陆先生就放下了手中的校样。候餐时间正适合读报,陆先生每天浏览的报纸是《文汇报》、《东方早报》、《Shanghai Daily(上海日报)》。读到他赞赏的文章、生气的事情,或者某个词语用错了,陆先生就会给报社的朋友发短信。平时他还会翻阅一下杂志,《炎黄春秋》是必读的,还有一些赠送的文学类杂志,但“难得有好看的”。现在,他获取信息的主要渠道是微信朋友圈,“手机里消息蛮多,转来转去蛮忙的”。

午睡半小时后,陆先生继续看校样,直至傍晚胖阿姨来做饭。“谢绝饭局,有点自闭。”陆先生说,他喜欢在家吃饭,就像他不喜欢人家登门。

晚餐后,他依然会去散步,只是路线不再是原来的复旦校园,而是沿四平路走到空四军附近。“这条路线是很怀旧的。”陆先生说,“文革”时,作为复旦的年轻教师,每逢最新最高指示发表,他就跟着游行队伍这么一路走去“报喜”;粉碎“四人帮”后,他更是兴奋地“每次复旦有游行总归要去”,一次次从学校一路走到人民广场。

在换用智能手机之前,陆先生喜欢在散步时给友人发短信,看到寒风中卖烤白薯的老头,会引来一番老年托尔斯泰式的悲天悯人的感慨。“现在由于fat-thumbing(大拇指粗),经常要按错触摸屏键,还要把老花眼镜戴起来才行。太烦,不发了。”取而代之的,是继续推敲汉英词语的对译。这两天在他脑际盘旋的,是“满脸横肉”的译法,目前他想出了两种译文:一种是“rough-hewn muscle lumps”,一种是“unsightly bulges on a mean face”。“这两种我看都翻得不够理想。”他摇摇头,希望记者呼吁方家指导。

想着汉英词典的出版日益迫近,散步回来,陆先生有时还得继续看校样。以前,他的选择会比较丰富,比如看一场CCTV5直播的体育赛事,他尤其爱看田径和游泳,足球、篮球也是心头好,“早几年半夜两三点还起来看世界杯,我是英格兰和德国队的粉丝。”

偶尔播放一张音像店买来的英剧或美剧碟片。“说实话,美剧我听不太懂,买碟片一定要买有字幕的才安心。”陆先生说,他在美国和女儿一起看美剧时,常常不知道女儿在笑什么,他想可能是因为自己习惯了英音,也可能是因为年老耳背——听中文也出问题了。比起美剧,他似乎更喜欢《唐顿庄园》这样的英剧。

“最近都没看什么,脑子里全在想汉英词典的事。”陆先生说。

当然,时间再紧,他每周也会与远在美国的家人来一场视频通话,“特别是看看两个外孙女,一个小学四年级,一个小学一年级,好玩”。陆先生说,上世纪90年代初他的太太和女儿就去了美国生活,后来两个外孙女也相继在美国出生,“我这个grandpa(外公)编写过什么东西,做过什么,都不晓得,更不关心”。他很少去美国与家人团聚,“过不习惯”,“坐飞机太累”。他记得有次客居时,在自己房间里抽烟,被房内的烟雾探测器发现,待他次晨打开房门,发现女儿已经推了个鼓风机对准他的房门吹,“被歧视了,还是回来好”。反正在上海,还有三个外甥女会照顾他,“之前我脑梗住院,医护人员就记住了她们三个好人,说她们孝顺”。

睡前,他喜欢“发发微信,想想国家大事”,有时也看看闲书。他说,在书里会找到翻译的灵感,最近一个让他得意的例子,是得来了“不明就里”一词的英语例句:“toanuntutored eye,the British flag can be hung either way(在不明就里的人看来,英国的米字旗正着倒着挂都可以)。”

这两天,他的床头摆着三本书:讲述17000个英文单词背后故事的《WORDNERD》、小说《陆犯焉识》和自传《行者思之》。“我喜欢看传记,像陆犯这样的小说我宁可看从维熙的报告文学,真实。”陆先生说,女儿不时会给他提供一些新书。

23点,是陆先生给自己规定的熄灯时间,但是入睡总是很难……

*本文系文汇独家稿件,未经授权,严禁转载。

| 来源:文汇 |

| 责任编辑:卫中 |

| 频道邮箱:whapp2@whb.cn |