【导读】入选“2015年度中国十大考古新发现”的内蒙古多伦辽代贵妃家族墓葬规格极高,它的发现对辽代历史的研究必将起到推动作用,甚至填补了辽代历史研究的某些空白。

2015年6月至12月间,内蒙古文物考古研究所会同锡林郭勒盟文物站、多伦县文物局对锡林郭勒盟多伦县蔡木山乡铁公泡子村小王力沟辽代墓葬进行了抢救性发掘,共清理辽代大型墓葬两座(编号M1、M2),取得了重大收获,入选了“2015年度中国十大考古新发现”。

两座墓葬位于一个东、西、北三面环山的巨大簸箕形山谷中,山谷中部有一山梁,将其分隔成高低错落的两个簸箕形山洼,北面山势高峻,向南渐开阔,并形成缓坡,两座墓葬就分别坐落于这两个山洼的缓坡上。山洼向南有几座小山与此相望,下有一河穿绕中间,名吐力根河(吐力根,蒙古语,迅急之意),属典型的辽代贵族墓地。

M1(坐标:北纬42°18′21.7185″,东经116°41′57.6024″,方向150°)由墓道、墓门、过洞、甬道、墓室几部分组成,全长25.6米。其中墓道总长19.8米、宽1.5至4.6米,呈长方形斜坡阶梯状,前为土质斜坡,后接砖砌台阶,阶梯计11级,每阶高18厘米、宽28-34厘米,长2.1米;墓门木质,拱形,上为仿木结构,并用砖砌出五个斗拱,斗拱以墨勾勒轮廓,内填朱、黄等彩,斗拱的间隔处又以朱、墨、褐等彩勾勒出三朵阔叶团花图案,皆色彩艳丽,手法细腻,斗拱上方承绿色琉璃瓦当,当头呈黄色并饰以狮纹图案。用琉璃瓦加饰墓门,是辽代考古发现中所罕见的,也反映了墓葬的高规格。整个墓门显得富丽堂皇;过洞长1.75米、宽2.1米、残高3米,过洞与甬道又以木门相隔(木门残朽,仅见部分遗迹);甬道平面呈长方形,长2.60米、宽2.1米;墓室砖砌圆形,直径4.80至5.22米,并以墓椁为饰,椁室是由方木搭建的八角形结构。顶部已无存,墓室底部方砖铺地,方砖磨光,铺砌平整,并用红、白两彩绘制璧形图案,内以朱彩勾勒莲瓣花纹,色彩华丽。在地面上装饰花纹彩绘,为以往辽墓发掘所仅见。

该墓虽经多次盗扰,但仍出土了大量的随葬遗物,主要有铜、铁、瓷、琥珀、银等几大类,其中鎏金铜渣斗、三节莲花形铜灯、手持柄式莲花香炉,皆为铸造,造型精美,为不可多得的辽代文物精品。随葬马具由于盗扰原因,大多已无存,但仍出土了许多精美的马具构件,其中双龙纹银鎏金马具饰片为其代表。

还出土了大量的随葬瓷器,以影青瓷为主,纹饰华丽,胎质细腻,器型主要为瓶、罐等。还出土有定窑白瓷,釉色光洁,器型以碗、盘为主。

M2(坐标:北纬42°18′13.422″,东经116°41′53.033″,方向150°)由墓道、前庭、仿木结构墓门、过洞、甬道、主墓室组成。墓道呈斜坡式,长23米、宽2至7米;前庭青砖垒成,长15、宽4-5.1米、深11米;墓门为砖券拱形,上承斗拱等仿木结构,并用红、褐、蓝、白等彩勾勒轮廓图案,唐风浓郁;甬道平面略呈长方形,砖券拱顶,北接圆形墓室;主室平面呈圆形,直径3.92至4.28米,青砖砌制,并用木椁为饰,穹窿顶。墓葬全长40余米,最深处11米。

位于墓室北部,砖砌尸床,尸床正面砌出七朵莲瓣图形,其内涂彩,棺床上放置一髹漆木棺,木棺以柏木制成,材质厚重,上髹黑褐色漆,头西脚东,遗骨仅见一指骨,棺内还随葬有一银片团窠对蝶纹木枕,木棺周围饰以木帐,棺床东部殉牲犬一只。

该墓虽近期被盗,但由于墓室椁木等坍塌,将随葬品掩盖,因此仍出土了银、银、铜、铁、玉、琥珀、玻璃、木、泥、丝绸等大量文物。其中金花银高翅凤纹镂花冠,金花银凤纹镂花高靿靴、包金框龙纹玉銲腰,银鎏金龙纹鞘玛瑙柄短刀、银链白玉组佩、金流苏,与辽陈国公主墓出土遗物相似,但制作更为考究,工艺也更臻完美,属辽代文物之珍。

墓葬中还清理出铜镜两只,其中一只为六角菱花镜,圆钮,周围环绕几只凤鸟,造型生动,为墓主人生前的实用镜。另一只为圆镜,亦饰多只鸿雁,为墓葬顶部悬镜,两只铜镜皆为辽代铜镜的精品之作。

墓葬出土瓷器为大宗,以定窑白、越窑青瓷为主,间有影青瓷,所出土瓷器最大的特点是器口、足多包金饰,且加有金、银盖,是辽代釦器出土最为集中的一次,反映出辽代宫廷用瓷气派。其中仰覆莲纹白釉定瓷罐、鹦鹉纹影青执壶、金釦青瓷盏托、银鎏金卷荷叶纹白瓷盖罐等,都胎质细腻,釉色明亮,纹饰华丽、生动,反映出了当时制瓷工艺的最高水平。还出土了五件玻璃器,玻璃器呈绿、墨、褐等色,器型主要有瓶、执壶等,器形较大,据质地分析应为伊斯兰玻璃,为草原丝绸之路的研究提供了不可多得的实物资料。

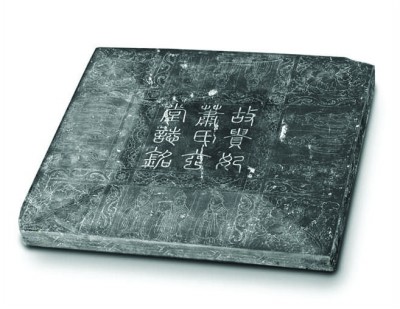

特别是墓葬中还发现墓志一盒,墓志为汉白玉质,略呈方形,边长89厘米。志盖盝顶,四周围绕十二生肖人物,人物面部丰膄,神态传神,颇具唐风。中部阴刻篆书“故贵妃萧氏玄堂志铭”几字;志石阴刻正书,首行撰“大契丹故妃兰陵萧氏玄堂志铭并序”,其上详细记载了墓主人的生平、身世等情况,洋洒千余言。据墓志及结合相关史料,该贵妃为圣宗妃,出自辽代后族最为显赫的萧阿古只一系。

两座墓葬应同属一个家族墓地,其中M2据出土墓志可知,属辽代中期圣宗统和年间。M1从出土遗物及墓葬形制、装饰等分析,应属辽代中晚期墓葬,最可能为辽兴宗晚期至辽道宗时期。M2的墓主人为辽圣宗贵妃,这次发掘是辽代贵妃墓葬的首次发现。而M1虽未有墓志出土,墓主人身份不详,但从其宏大的墓葬规模、高等级的随葬品、特别是用琉璃砖加饰墓门等可以看出,墓主人亦应是辽代显赫的大贵族,或为辽贵妃家族重要的成员。

这两座墓葬的发掘意义重大,对辽代历史的研究必将起到推动作用,甚至可以说填补了辽代历史研究的某些空白,取得了重要收获,主要有以下几点:

一、M2出土墓志有对后族萧氏姓氏来源的相关记载,称辽皇族耶律氏汉室之宗,刘氏也。后族系出兰陵,而兰陵萧氏之祖为汉宰相萧何子孙,辽代后族萧氏也世选为辽宰相,此记载与《辽史》所载相同。关于辽代后族萧氏的来历,学界多有争论,今几可成定论。辽代皇族追慕汉高祖以称刘,后族比萧何而为萧,虽有附会的成分,但这也反映出作为北方游牧民族的契丹统治者对中原文明的认同感。

二、墓志记载,M2墓主人为辽圣宗贵妃。关于墓主人,《辽史》记载相当简略,贵妃墓志的出土,揭示了大量相关史实,为我们研究辽代后族家族关系等方面,提供了重要史料。

《辽史·公主表》载:“圣宗十四女,贵妃生一女,燕哥第一,封隋国公主,进封秦国。兴宗封宋国长公主,下嫁萧匹里。”此贵妃,即应为墓主人,这也是史料对墓主人唯一的记载。

据墓志记载贵妃之父名萧宁,官至归德军节度使,同政事门下平章事,尚魏国公主。萧宁,名见《辽史·地理志》,其中载:“福州,国舅萧宁建。南征俘略汉民,居北安平县故地。”又检《辽史·公主表》知魏国公主为辽景宗与承天皇后次女长寿女,《辽史·公主表》载:“长寿女,第二。封吴国公主。统和初,进封卫国公主,改封魏国长公主,下嫁萧排押。”

萧排押与萧宁,所历职署亦同,故为一人,萧排押为契丹名,宁为汉名。关于萧排押,《辽史》有传,称萧排押,字韩隐,尚卫国公主,后封豳王。在《秦晋国妃墓志》中称萧排押为“曷宁”,盖“曷宁”应为萧排押,字韩隐之“韩隐”的音转,故宁、排押、曷宁俱为一人。萧排押在《辽史》其传中仅记“国舅少父房之后”。

《辽史·圣宗本纪三》:统和七年四月“国舅太师萧达览为子排亚请尚皇女延寿公主”(延寿公主为长寿公主之误,见《辽史·校勘记》——笔者注)。此排亚与排押为同音异译,将排押载为萧达览之子。而本墓志载贵妃祖,也即为排押之父为“祖讳信宁,燕京衙内都指挥使”。《秦晋国妃墓志》载萧排押之父为“故燕京衙内都指挥使,驸马都尉割烈”。因此信宁应与割烈为同一人,一为汉名,一为契丹名。《辽史》将排押系为萧达览之子为误,存在排押过继萧达览为子的可能。结合相关史料可知,萧排押两女,长女为墓主人,即圣宗贵妃,次女为秦晋国妃,下嫁圣宗弟秦晋国王耶律隆庆,婚姻关系俱为甥舅婚。

贵妃曾祖,本志载:“曾祖讳迷古德,大国舅,皮室大将军。”《秦晋国妃墓志》载为:“故迷古宁详稳讳演乌卢。”迷古德即演乌卢,二名为同一人。其中“迷古宁详稳”,研究者认为即皮室将军。另外,同出贵妃家族一系且辈分相同的萧仅,其墓志载:“曾祖讳迷古里,战高群平,职大将军。”迷古里与迷古德应为同音异译,为同一人,大将军应为皮室大将军的省称。《萧仅墓志》载:“高祖讳撒剌,授左丞相,守太傅。”撒剌据考证即应为辽太祖耶律阿保机淳钦皇后弟阿古只,阿古只,《辽史》有传,他为辽的建立起了至关重要的作用,列传最后载“子安圑,官至右皮室详稳”,详稳,据《辽史·国语解》释义即为将军,与贵妃曾祖迷古德官职相同。

另外《辽史·穆宗本纪》记:天禄五年“六月壬辰国舅、政事令萧眉古得、宣政殿学士李澣等谋南奔,事觉,诏暴其罪……八月乙丑,眉古得、娄国等伏诛”。此国舅萧眉古得,《辽史》记载简略,不知世系所出,《辽史·后妃传》载辽世宗怀节皇后为“淳钦皇后弟阿古只之女”。而阿古只之子安圑即应为大国舅,本墓志明确记载贵妃曾祖迷古德为大国舅,因此,穆宗朝被诛杀的国舅眉古得,与贵妃曾祖迷古德也为同音异译,为同一人,即为阿古只之子安圑。另外《资治通鉴》记:“广顺二年(952)年,太子宾客李涛之弟澣,在契丹为勤政殿学士,与幽州节度使萧海真善,海真,契丹主兀欲之妻弟也。”海真的事迹与萧眉古得相同,故也应为一人。综上所述,墓主人圣宗贵妃出自阿古只一系,在辽代9位皇帝中,有4位皇后出自该家族,为辽代后族最为显赫的一支。

三、墓葬位于今内蒙古多伦县,属滦河流域,史载为辽奚族的世居之地之一。而契丹贵族又有归葬祖茔的习俗,因此辽后族萧氏与奚族的关系,也当纳入我们的考量范围之内。结合墓葬发掘所做的考古调查,在距墓地不远处,发现有高规格的辽代建筑遗址,这些遗址应与贵妃萧氏家族是有相当关系的。

四、贵妃墓出土了大量瓷器,以定窑与越窑瓷器为主,这批瓷器的最大特点是口、足部分多加金、银包饰,是辽代釦器最为集中的一次出土。与几乎同时期且墓主人身份相似的陈国公主墓出土随葬品相比,金银器明显减少,且制作也较为简单,墓葬出土的这些加金、银饰口、足,且多加银盖,纹饰也多仿金银器的瓷器,似乎有象征金、银器的作用。《辽史·圣宗本纪》记:统和十年春正月“丁酉,禁丧葬礼杀马,及藏甲胄、金银器玩”。此诏令与辽、宋当时正发生战争,经济明显困难的时局有关,而墓主人下葬在此诏令颁布的第二年,即统和十一年,因此金银器使用减少,也属正常。

墓葬中还出土了契丹贵族最高等级的殓具,其中冠、靴等与陈国公主墓出土的随葬品较为接近,但做工更为考究,其中高翅冠,贵妃墓出土的为复翅,而陈国公主为单翅,有当时贵妃与公主生前所戴头冠即效此样式的可能。贵金属冠、靴是辽中期大贵族敛具的组合,但贵妃墓的随葬品未见面具与网络,这可能于敛葬方式不同有关,贵妃墓墓主人用木棺敛葬,而一般用面具与网络随葬的多不用棺,面具与网络似起到与棺同等的作用。

(作者为内蒙古文物考古研究所研究员)

*本文系文汇独家稿件。未经允许,严禁转载。

| 来源:文汇学人 |

| 责任编辑:卫中 |

| 频道邮箱:whapp2@whb.cn |