【导读】一本书、一部作品,从用笔写下或抄录,到编排为印刷本之间,它本身的面貌以及对它的解读、接受和传播,会产生什么样的变化?探究一部文本由书写本到印刷本的转变过程中所体现的文本奥秘,正在成为时下中外文史学界的热门话题。2017年3月29日至30日,在复旦大学逸夫科技楼多功能厅举办了第二届“欧洲与中国中古文本史”国际学术研讨会。来自复旦大学、哈佛大学、斯坦福大学等十多家国际知名学府的学者出席会议,并围绕“由写本到印刷:中世纪欧洲与中古中国”主题发表学术报告。中外学者汇聚一堂,分享了自己的最新研究成果,并在报告之后的圆桌讨论中进行了深入对话和交流。经会议主办方授权,本文刊载部分学者的发言摘要。

蜿蜒的杂录(Meandering Miscellanea)

倪健(Christopher M. B. Nugent):威廉姆斯学院中文系教授

倪健通过比较明代刊印的《义山杂纂》和敦煌出土文献《杂抄》,意在阐明,从写本至刊本的演进,在中国并非一种“直线式”的历史过程。

《义山杂纂》一般认为由唐代李商隐所作,但在13世纪,陈振孙首次于《直斋书录解题》中对该书的作者归属问题提出质疑。《义山杂纂》有44个题目,每个题目下又含5到20个条目,内容包罗万象,但总的来说都旨在教导规劝、提供生活中的一些基本行为准则。现存《义山杂纂》的最早版本源自《说郛》一书,该书由陶宗仪于1370年编成,收集了从汉代到元代形形色色的故事见闻,该书直到1454年才刊行于世,而1454年的刊本是在多种写本的基础之上编订而成,到了明代又添加了20卷,现存最早版本为1646年刊行的版本。

《义山杂纂》里的部分内容与敦煌17号窟出土的《杂抄》卷子呈现出诸多相似之处。《杂抄》有四个不同的标题:杂抄、珠玉抄、益智文、随身宝,其作者和写成时间都已无法确定,内容上涵盖了文化与历史知识、道德行为准则、天文地理、农业、政府规章制度等日常实用知识。最值得注意的是它的最后一节,包含了许多有关行为指南与准则的小标题,标题下面列出一定数量的条目,并在最后以“并须消除”作结。

对比1646年刊行的《义山杂纂》与《杂抄》共有29个十分相似的段落,有一些是用字用词上完全一致,有些只是个别的用字有所差别,还有一些则是用字用词不同但意思完全相同,虽然这些相似之处只占《义山杂纂》一书百分之十的内容,它们给我们带来的启示却不容忽视。

《义山杂纂》一般署作者为李商隐,可是我们发现《义山杂纂》中的一些段落与《杂抄》一文的最后一节极为近似,而《杂抄》的最后一节又与敦煌出土的另外一个编号为P3155的文稿极为近似,从这些相似之处或许可以推断这些段落乃至《义山杂纂》一书并非李商隐所独著。有一位学者曾经说到,印刷刊行是将写作这一行为中的误差消除,并对写作的结果进行一次授权认证。那么《义山杂纂》一书告诉我们,在中国的刊本文化里,刊行这一过程并没有消除文本中的误差,但是,刊行这一行为的确又唤起了对于文本作者存在的一种需要。

此外,敦煌手稿与《义山杂纂》的行文格式不同,也揭示了写本文化与刊本文化之间的重大差异。《杂抄》在每个小标题下包含了若干条目,每一个题目后面有若干条目,每个条目都进行了编号;每个题目结尾处再重复一遍共有多少条目,并告诫要“并须消除”——这样一种格式能使读者(主要是学生)便于记忆。反观《义山杂纂》,虽然也有题目,但题目下面的条目没有编号,也没有在结尾处重复条目数。更重要的是,《义山杂纂》里的条目只是被当做游戏娱乐之作而没有任何教化功能,从这个比较中我们或许可以得到这样一个结论,即文本的大规模刊行改变了人们对一些文本的认识和态度,把《义山杂纂》当成李商隐的作品只是为了给当时被人们视为不正经的写作加上一块正儿八经的“面具”,进而形成一种反差,通过这种反差来提升这个文本本身的娱乐价值。

在上述比较中,通过敦煌遗留的写本作为参照,可以重新认识后来的刊本文化。今天我们常常认为刊本文化极大地增加了某些作品的刊行数量,但从另外一个方面来说,这其实只是一个庞大过程中的表象,所有被刊印的作品首先都是从写本中来的,而且最初源自不同作者的写本数量是相当大的,但这其中其实只有一小部分得以刊行。这些写本能够帮助我们理解刊印的崛起和传播,也重新让我们看到这个过程中消失的一些东西。

《白氏文集》由写本到刊本转变过程考述

查屏球:复旦大学中文系教授

《白氏文集》的某个抄卷在9世纪中期传至日本,日本至今还留存下来三分之一的原卷,17世纪时日本根据这一抄卷制作了刊本,与中国流行的宋代和明代刊本不太一样。这便比较典型地反映了从写本到刊本过程中的一些变化。

一、印书前时代文本需求与文本生产方式(白诗作为流行读物在印前时代的文本生产方式)

首先,社会对于白居易的文集文本的需求在印刷术普及之前早已出现,当时主要的传播方式就是抄写。元稹在给白居易的文集作序时说,当时朝廷、寺庙、客栈等地的墙壁上都书写了白居易的作品,无论贵族、平民,成人、孩童,都知道他的作品,因此市场上便出现售卖其文集抄写本的情况,这说明当时对白居易作品文本的复制是一种社会需求。而白居易似乎也有意迎合这种风气,他在《题诗屏风绝句》的序中说,他与元稹在贬官期间经常互相作诗酬唱,这些作品很受当时读者的欢迎,他也有意识地将这些作品结集让人抄写。白居易在诗中说他将他和元稹的诗制成屏风,“障成定被人争写,从此南中纸价高”(《题诗屏风绝句》),屏风上的诗一定会被人争相抄写,甚至造成洛阳纸贵的场面。

然而,此时即使白居易的作品有如此大的市场需求,文本仍然以抄写的方式流行,互相传抄过程中也出现了抄写文本的一些特点,即准确性不高。在《酉阳杂俎》中有一个故事,荆州有个人很喜欢白居易的诗,他把自己身上刺满了白居易的诗,然而其中他选的一首“不是花中偏爱菊,此花开尽更无花”,此诗原作者其实是元稹而非白居易,可见民间将他们二人酬唱过程中元稹的诗也误认作了白居易的诗。总之,抄写的文本会有一种不稳定性。

二、印初之时技术不发达,成本高,大型文集流传时以抄写为主(南北二王子重抄《白氏文集》全书流传之难)

五代初期,白居易作品广受欢迎,但他的全集保存下来的数量很少。白居易算是唐代文人中最注重自己文集保存的人,他生前将自己的文集抄写了五部,分别置放在不同的地方,即便如此,到后来这五部文集也都失传了。所以到五代初期白居易死后七八十年,南北分别出现两位王子:北方后唐的李从荣和南方杨吴的杨澈,他们出面重新抄录了白居易的文集。所以白居易的全集在社会上流传非常之少。

这大概是因为当时文集的抄写价格不菲。在敦煌文献中有一则具体注明了抄写经书的价钱,大概抄写一卷需要一千钱。唐传奇《李娃传》中,李娃为帮助郑生读书考科举,带他去书市买书,“计费百金”,同样说明当时书的昂贵。而《白氏文集》有七十卷,抄写要七万钱,约相当于当时一个六品官员一月的俸禄,因此对于一般读书人来说这是一个较难承受的价格。因此在抄写的年代,白居易的全集流传较少、接触的人也较少,所以当时人们对白居易的了解主要限于流行的选本抄本,导致对他的了解不甚全面。可见抄本时代,由于全集太贵、流传不广,人们对于作家的了解还是不全面的。

三、印刷技术普及化、书籍生产商品化带来了全集流行的时代(《白氏文集》七十二卷先刊之原因)

随着印刷技术的普及,印刷开始商品化,在这个背景下全集开始流行。

在《唐书》中有记载,当时朝廷为了维持抄写生产体系,需要大量人力和资源,而唐末五代社会动乱、经济凋敝,便难以维持原有的生产体系,人们开始寻找新的低成本的生产方式。因此以往用于刻印佛经、历书的印刷术开始流行起来,到宋代这种方式则更为普遍。

现在我们已不知道白居易文集被刊印的确切时间,对此的最早记录保存在日本13世纪的一个抄本——《管见抄》之中,该抄本抄了白居易诗歌的近一半,这个抄本中还保留了其抄写底本的出版记录,这个出版记录清楚记载了此书于景佑四年(1037)就已被正式刊印了。

印书的出现大大降低了书的价格,而印本的流行也改变了人们对于文本的阅读习惯,对于作品“求全”的好尚出现,越多越全的版本越容易受到欢迎。

有了看全集的可能,宋代人便改变了对白居易的看法。之前人们只称白居易为“白舍人”,将他看作科场高手、写诗能手,而宋人看白居易却看到他是个悠闲自在的做官“达人”,白居易的形象由一个青年才俊变成了一个退休老人,而宋人赞美这位退休的“香山居士”的诗作也很多,甚至将他绘入山水画中。由此可见,印本的出现使得人们对于一个作家形象的接受也发生了变化。

从页边旁注到传教手册:为十三世纪的古英语手抄本找到新用途(From Marginal Notation to Manual for Preaching: Repurposing Old English Manuscripts in the Thirteenth Century)

大卫·约翰逊(David F. Johnson):佛罗里达州立大学(Florida State University)英语系教授

现代社会中的一个有意思的现象是,众多读者都不约而同地忽视了遗留在中世纪手稿中的各式各样的标记。而这些手稿以及书页上的标记,尤其是盎格鲁-撒克逊(Anglo-Saxo)传统中的手稿,恰恰是约翰逊的研究重点。

中世纪手稿中经常有许多修改、调整的记号,但是无一例外,在付梓之后,这些记号都荡然无存了。人们之所以在印刷时忽略这些手稿中的记号,在约翰逊看来,主要有两个原因:其一是这些调整和修改被后人视为对文本的篡改,因而忽视其作用;其二从印刷成本上来看,保留这些痕迹的成本过高,故不予保留。

伴随着手稿中的记号一起消失的,是这些记号的书写者。如今,我们只有通过被发掘出来的手稿,而非印刷本,感知那些书写者,体察他们在手稿中使用符号时的用心。约翰逊以英国伍斯特郡(Worcester)修道院的僧侣特里姆勒斯·汉德(Tremulous Hand)对手稿的注释为例,阐述了重新重视这些修改和调整的记号将会产生何种新的认识。汉德在英国中世纪的伍斯特训诫手稿上做了大量的注释阐释的工作。

汉德的注释主要有如下三种形式:以中古英语(1150年到1500年间使用的英语)解释拉丁语;注释中古英语和古英语(450年到1150年间使用的英语)在发音上的不同;其他各式各样的注释。此外,汉德还制作了拉丁语和古英语单词对照表,并把手稿做了章节上的划分。但汉德的注释却在这批手稿印刷之后全部消失,直到19世纪才被人重新发掘出来。

约翰逊发现,在汉德所做的形形色色的注释里,有一类注释非常值得注意。因为汉德之所以经常用个别单词或特定符号来指明自己对某些段落的关注,是为了把这些材料重新编排组合,写成一本布道手册。这本手册是用当时流行的英语(相当于白话文)而非拉丁语写成的。它大概涉及两大类内容:一为神学;二为修行与日常生活指南。对于训诫手稿中的十二种虐待、圣灵的七种神恩等,汉德还做了特别的标识。汉德之所以要写这样一部白话布道手册,是因为在1215年召开的一次会议中,主教们被要求必须用当时的白话来传教和布道。于是,编写一本易为大众所理解的说教故事就显得尤为必要。

除了注释,约翰逊还将大家的注意力引向了汉德在文本断句时所使用的标点。汉德用了顿号、分号、逗号将原来的文本重新断句,而在此之前的绝大多数手稿中,我们只能看到用顿号断句。这种使用不同的标点符号来重新断句的行为可以让我们从另一个角度来认识汉德所感兴趣的那些段落。因为重新断句往往是一种重新阐释,可以被视为注释和阐释在符号上的延伸和拓展。

在这部分的讲解里,约翰逊展示了他在谷歌工作的儿子伊安(Ian)为他设计的一套复杂程序“The Tremulator”,来处理分析这些标点、文本所提供的数据。

比如通过程序的检索和分析,我们可以发现汉德在处理一份《英吉利教会史》(Historia Ecclesiastica gentis Anglorum)的手稿时,其断句集中在这份手稿的开头和结尾,因为在这份手稿的内容中,只有首尾段能够用于说教故事。

当我们用这种方法检视汉德处理过的“科顿手稿(Cotton Manuscript)”时,则能够更好地理解这一讲座的目的。这份珍贵的手稿保留了由欧洲中世纪最杰出的君主之一阿尔弗雷德(Alfred)主持翻译的格雷戈里(Gregory)的《对话录》(Dialogue),《对话录》中也有许多说教故事。经由汉德处理过的“科顿手稿”在1731年的一场大火中幸存了下来,但汉德所作的注释已经消失,残存下来的仅有他所使用的标点符号。这里我们也可以再次通过程序的数据分析,知道汉德对整个“科顿手稿”都做了标注,这也意味着这份手稿可能全部都被编入了汉德撰写的说教故事里。

今天,至少在西方的印刷文化下,许多像汉德对手稿所做的这类注释都已被通通抹去了,约翰逊认为这是印刷技术带来的巨大损失。

东坡尺牍的墨迹、石刻与版本

朱刚:复旦大学中国语言文学系教授

苏东坡生活于11世纪中期至12世纪初的宋朝,是当时著名的诗人和书法家。正是由于东坡的书法家身份,他的手稿得以凭借独特的书法价值,在抄本、手稿逐渐被印刷本所取代的历史进程中,超越单一的文献价值而为研究者所重视。

东坡尺牍墨迹尺牍,即写给他人的书信,一般比较短小。它与传统别集中常见的“书”这一文类的差别在于,在寄送他人后,文人通常会留一份“书”的底稿以便于之后辑录到自己的文集中,而尺牍在被书写之初便没有受到很高重视,文人一般也不会留下尺牍的底稿。因而现存的尺牍文本在源头上主要来自受信人的收藏。书法优秀是被收藏的重要原因,当然还应该考虑作者的名气。

东坡尺牍现存的文本类型有如下几种:墨迹;墨迹的石刻与木刻;印刷本。

墨迹由寄信者亲笔手写。在黄庭坚的一篇文章《跋东坡与李商老贴(彭)》中,我们可以看到,苏轼给一位名叫李商老(李彭)的人写了一封信,被李商老当做珍贵的藏品,保存了下来。黄庭坚见到这封信后认为很有意思,于是写了这篇跋文。

至于石刻,它作为墨迹的摹刻,能够将墨迹中的书法形象保留在石头上,因而也可以与墨迹一样,被视为一种包含书法形象的载体。后来,喜欢书法的人也有用木版传刻的。

第三种类型是印刷本。这里的印刷是指只有文本内容而不包含书法形象的一种复制本。日本学者村上哲见梳理过东坡尺牍的印刷本。主要有两大类:只收尺牍的专集,以及苏轼文集中的尺牍部分。

尺牍专集有多种,最珍贵的是藏于中国国家图书馆的元刊本《东坡先生翰墨尺牍》(残二卷),可惜是个残卷。它的全本是清刊《纷欣阁丛书》本《东坡先生翰墨尺牍》(八卷)。

可以注意的是这种尺牍专集的编排形式,全是依受信人的顺序来编排的,就是把东坡写给某人的尺牍,无论前后都编在一起。这种编排形式反映了尺牍被收集和整理的初步形态,其最初的来源应该就是受信人把他收到的东坡信件都粘在一起,做成“xx家藏东坡帖”这样的藏品。它有利于后人研究苏轼的人际交往情况,但缺点是没有年代顺序。元代赵汸在他的《书东坡尺牍后》一文中记录了他看到一册东坡尺牍后的体会。据此文所言,赵汸读到的尺牍是依时间顺序所编,但是由于我们如今已无法找到他当时所看的那本尺牍,因而也无法得知他的结论是否正确。

苏轼的文集中起初并没有尺牍,我们现今在其文集中所见的尺牍都是由后人编入的。其中最为重要的是有可能来源于宋刻的明刊本《重编东坡先生外集》,它收入了东坡的810封尺牍。不同于此前依受信人为顺序的编排方式,这本《外集》根据苏轼生活过的不同地域,将尺牍分为了21个阶段,以时间顺序来编排尺牍。这可以成为今天研究东坡的重要资料。但它的缺点,一是其所收苏轼尺牍数量不足,二是编者所做的编年整理工作当然不能避免错误,容易误导读者。

另一本重要的明刊本是《东坡续集》,其中卷四至卷七共收了八九百首东坡尺牍,比《重编东坡先生外集》中所收尺牍略多。村上哲见对比了《续集》和《外集》中的尺牍,发现《续集》可以分为两部分,后半部分与《外集》大致相当,而前面一小部分尺牍来自别处。

如今我们较为熟悉和常见的是茅维刊《苏文忠公全集》,这也是中华书局点校本《苏轼文集》所依据的底本。《全集》的卷五十至卷六十一共收入了一千三百多首尺牍,在数量上接近完备,体例则兼有上述两种编排方式:先按照受信人的顺序编排,再依照时间顺序排列每个受信人所收之尺牍。朱刚充分认可了这本《全集》对尺牍的收入数量和编排体例,但认为其中仍有较多操作失误。

最后,朱刚总结道,东坡尺牍主要有两种编排方式,分别是依受信人为序和按写作时地编次。前者源自原始墨迹,利于校订文本,后者则是印本提高质量的措施,利于系年研究。东坡尺牍的整理方式的变化与“由写本到印刷”所要讨论的议题有着密切联系。印本的出现伴随着对写本的收集和整理方式的改进,逐步消除了“个人藏品”的色彩,从私人收藏变为了公共遗产。这可以与查屏球教授关于印刷使作家“全集”本获得流行的结论构成呼应。

印刷术对于约翰·高尔的意义——关于印刷术,约翰·高尔能教导我们什么 (What Print did to John Gower- and what John Gower can teach us about print)

莎恩·艾查德(Siân Echard):不列颠哥伦比亚大学( the University of British Columbia)英语系教授

尽管创作于中世纪,但当代读者和研究者对《亚瑟王之死》(Le Morte D'Arthur)这部作品并不陌生。在艾查德看来,这一作品至今仍流行于世的原因与印刷术的发明有着密不可分的联系。但长期以来,《亚瑟王之死》的手稿及其价值却一直为社会所忽视,这种情形直到19世纪才得到改变。以这一现象为引子,艾查德在她的关于印刷术对作品的意义的报告中,主要分析了约翰·高尔(John Gower)的长达3万余行的长诗《一个情人的忏悔》(Confessio Amantis),认为纸张不仅能够拯救文学作品,也会损害它们。

约翰·高尔(John Gower, 1330-1408)与乔叟(Geoffrey Chaucer,1343-1400)同属中世纪时期的人物,他们都曾在自己的诗歌中赞美过对方。在当时,高尔的手稿广为流传。上至王公贵族,下至士绅商人,人们无不对高尔的作品充满热诚。正是在这样的背景下,卡斯顿和巴特莱先后印刷出版了高尔的作品。然而,1554年以后,不同于乔叟作品的持续得以刊印,高尔的作品却遭遇了停刊的困境,这种冷遇直到1810年才得以扭转。

艾查德主要通过以下几个方面剖析了印刷术对高尔的作品的影响。首先,她谈到了语言。从高尔自己写的题记中可以看出,他在《一个情人的忏悔》这首诗中使用的语言并不只有英语一种。事实上,高尔是一位使用英语、法语、拉丁语三种语言书写的作家。他曾分别用这三种语言写过一本或几本书,比如用拉丁语写成的《呼号者的声音》(Vox Clamantis)、用法文写成的《人之镜》(Mirours de l'homme),以及用英语写成的《一个情人的忏悔》。

在印刷时代开始前,这三种语言并存于高尔的手稿中,但自印刷时代起,这三种语言便开始分离了。如果我们直接阅读《一个情人的忏悔》的手稿,便可以看到高尔先以拉丁语开头,将读者引入英语正文,而在正文中,他也穿插了大量的拉丁语注释。从这个意义上说,拉丁语在《一个情人的忏悔》这首长诗中有着相当重要的地位。

其次,艾查德分析了印刷技术的限制的影响。在卡斯顿印刷的《一个情人的忏悔》中,拉丁语不但被保留了下来,而且受到了与英语一样的重视。但由于印刷技术的限制,卡斯顿只能使用单一的黑色来印刷这首长诗,以至于当我们比较卡斯顿的印刷本与高尔的手稿时,无法从颜色和格式上区分拉丁语与英语,这也导致了高尔作品中的多语言特征被遗憾地掩盖。

第三,是印刷者的主观理解对作品之流传的影响。当16世纪的巴特莱印刷这首长诗时,虽然印刷术已经发展到可以区分这首诗的英语与拉丁语部分,但无论是字体、颜色还是格式,巴特莱的印刷本依然没有把诗中的双语特征体现出来。因为对于巴特莱而言,高尔是一位杰出英国的作家,因而他的作品的首要任务是体现英国特色而非作者本人的多语创作。自此以后,高尔便一直作为英语作家而非多语作家为外界所认知。

在艾查德看来,《一个情人的忏悔》是一首内容相对艰涩的对话体长诗,全诗以阿曼(Amans)和基尼斯(Genius)对爱情的讨论展开。手稿中有着清楚的标记来表明不同叙述者的言说内容,以呈现一种对话的形式。这种对话的形式有两层含义,其一是指在这个作品中有两个人物在说话,其二是指不同语言和传统之间的对话。然而印刷却改变了这种对话式的架构。从设计上说,虽然卡斯特和巴特莱都运用了相应的技术来标明不同的对话者,但是他们又都采用了目录的形式来重新界定这首长达几万行的诗。卡斯顿所编订的目录表把诗中的忏悔当成了故事汇编,而巴特莱则在此基础上又添加了一些跟科学相关的材料,导致这首诗变成了一部百科全书而不再有诗的美感和意境了。

由此我们可以看到,高尔作品的命运揭示了印刷技术所能做的和不能做的。在从手稿到印刷品的过程中,高尔也随着其作品的表现形式的变化,由一位能同时驾驭三种语言的作家被塑造成了一位专门以英语书写的作家。最后,印刷的确让高尔的作品得以保存下来,但艾查德认为,与印刷品相比,手稿的形式才能更好地让高尔的作品绽放光彩。

刻在墓碑上的跋:“题跋”作为独立文体在宋代中国的兴起(”Colophons” Inscribed on the Tombstone : The Emergence of Tiba as a Literary Genre in Song Dynasty China)

刘晨:哈佛大学(Harvard University)东亚系博士生

现代艺术史学者们常常将书跋、画跋、物品跋等题跋文本作为研究对象。然而,题跋是如何成为一种文体的呢?从早期欧阳修《集古录跋尾》,到后来周必大、朱熹、杨万里等人有意识地撰写和保存题跋,中间曾有一段时期,题跋作为文体的边界并不清晰。在关于题跋文体的报告中,刘晨向我们提出了一个问题:从针对具体对象的题跋撰写,到后来题跋成为常规文体历史过程之间,究竟发生了什么?

刘晨认为,题跋为我们提供了一个独特的话语空间以审视撰写者和所题跋对象之间的关系(human-object relationship)。针对物质性对象(tangible objects)的题跋往往为人们所熟知,然而,对面向非物质性对象(non-tangible objects)的题跋我们又应给出怎样的理解?例如,北宋苏轼、黄庭坚等人的题跋中夹杂了一批记梦、记游的文本,我们今天可能会认为它们并不符合题跋文体的特征。刘晨指出,两宋之际,尤其是南宋初期的文集编撰者在收集苏轼、黄庭坚作品之时,还没有形成非常清晰的题跋定义,因此杂录了大批《记承天寺夜游》《记游定惠院》《记梦诗文》《记梦中句》等原本以单篇手稿形式存在的文本,而这些文本实际上是针对非物质性的书写对象的。

刘晨指出:“题跋与其所跋之物的关系实际上有三重指向”。首先,题跋可以作为“边框”存在(Tiba as Frame)。题跋就像是博物馆艺术品的画框一样,可以提供原来题跋物品创作的背景,同时也提供了很多创作者相关的交游信息。例如,1087年,秦观病中得阅《辋川图》,“恍然若与摩诘入辋川”,遂写《辋川图跋》。在这里,题跋起到了为观赏者导引的作用,给予观赏者看待题跋作品的新视角。

其次,题跋可以作为“替代物”存在(Tiba as Replacement)。例如文人书写的关于他们笔、墨、纸、砚等书写用具的题跋,可以成为所跋物品的替代。在我们重新观照《东坡题跋》中的《书墨》《书怀民所遗墨》《书海苔纸》等文本时,可以想象,在历史的情境中,文人们一边书写,一边知悉着所书写的物品正在消失,唯有题跋本身可以作为原有物品的替代物继续流传后世。

第三,题跋可以成为所跋之物的一部分品鉴话语(Discourse of connoisseurship)。例如,1087年,邢敦夫临死之际留遗愿,希望黄庭坚、孙觉、晁补之三人分别为自己作行状、墓志铭和文集序言。邢敦夫故后,其父邢恕辗转委托黄、孙、晁等三人,但三人均没有撰写相对严肃的行状和墓志。晁补之为邢敦夫遗稿创作了题跋,黄庭坚和苏轼则为邢敦夫《南征赋》书写了题跋。刘晨指出,这三则题跋可能是原来共同写在同一个《南征赋》文本背后的。随后,三则题跋又成为晁说之创作《邢敦夫墓表》时的重要资料来源,成为对邢敦夫整个人生的一种概括,并且成为了我们今天了解邢敦夫生平的最为主要的资料。刘晨表示,“这是一个从题跋到墓表再到其他目录等文本不断变迁的过程”“恰恰是因为题跋原本流传空间有限,所以文人们得以比较自由地书写。而这种书写的自由态度,又促使题跋文本得以更加久远的流传”。

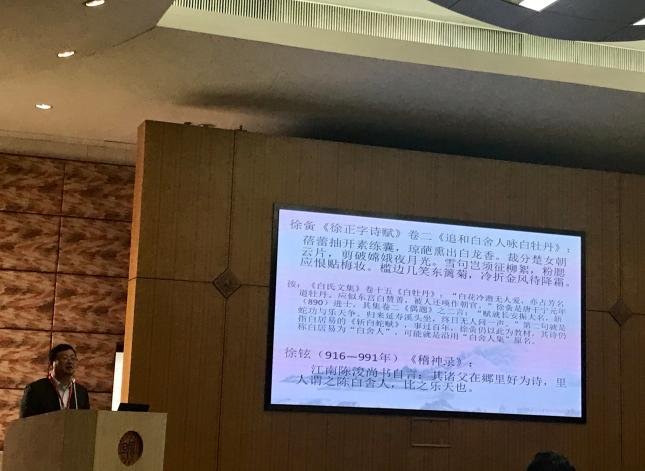

许浑乌丝栏诗真迹与传世许集宋元刊本关系比较分析

陈尚君:复旦大学中国古代文学研究中心主任、教授

陈尚君以许浑“乌丝栏诗”为例,向我们展示了唐诗辑佚与版本考订的典范路径,并指出了编订许浑诗集的新思路。

许浑,字用晦,是唐后期与杜牧、张祜齐名的大诗人,与杜牧、李频、李远等诗人友善,唱和颇多。许浑曾写诗于乌丝栏,即绘有黑色细界格线的绢纸类卷册。如今,许浑“乌丝栏诗”真迹早已不存,我们仅能根据南宋岳珂《宝真斋法书赞》卷六所录想象真迹原貌。事实上,许浑诗原有三个宋元旧刻本,即南宋蜀刻《许用晦文集》二卷、南宋书棚本《丁卯集》二卷和元祝得甫刊《增广音注唐郢州刺史丁卯诗集》。陈尚君指出,尽管宋元人刊布三本尽了很大努力,但唐宋典籍中保存许浑诗而未及采据者尚多,并且三本均未援据“乌丝栏诗”真迹入校。

为什么我们要如此重视乌丝栏诗真迹呢?陈尚君认为,“乌丝栏诗”真迹可以展示作者本人对自己最重要作品的认可及首选,还原作者自身修改诗句的具体过程,辅助我们恢复诗歌之本来面目,为我们照见许浑写作自我重复之弊病,成为我们重构作者人际关系网络的重要资料。更关键的是,真迹可以与宋元刊本对校,纠正讹误,展现差异。例如,许浑与元稹、白居易一样,写诗喜欢用长题,真迹多存原貌,而宋元本则凡遇原题较详,多另拟新题,以原题目为诗前小序。此外,真迹还能够帮助我们理清唐诗的“著作权”问题。陈尚君强调,在有唐一代的诗歌中,许浑诗歌的传误,大约是最为严重的。以“乌丝栏诗”真迹所收一百七十一首诗来说,传误导致许诗误收他人名下者,不胜枚举。其中,仅与杜牧互见者,即达二十五首之多。

陈尚君感慨道:三十六年来自己致力于校录辑补唐诗,只希望尽最大努力接近唐人写诗的本来面貌,尽量去除《全唐诗》因沿袭明人工作而造成的大量误收误改的情况。以许浑诗歌为例,他指出,罗时进教授在《丁卯集笺证》中保留《全唐诗》次序,并为每首诗逐次确定底本的这种编次方法存在局限。在这样的编次顺序下,许浑自写试卷前后排列的内在次序无法得到反映,在文本写定时也不免沿袭许多明清人的误传。

陈尚君主张:许浑诗的编次,应当以殿本《宝真斋法书赞》卷六所录乌丝栏诗真迹为前三卷,贵其出许浑本人所书;以蜀本所收真迹以外诗为第四至六卷;以书棚本所增诗为第七卷;以元本所增诗为第八卷;以唐宋人总集所见前此各集未见诗为第九卷。此外,季振宜稿本及《全唐诗》五二六杜牧下所收诗,源出《樊川续别集》者,今人确考皆误收许浑诗,应据编为第十卷。

朱尼厄斯与古英语诗“杜伦”:印刷时代的盎格鲁-萨克逊诗歌(Junius and the Old English Durham: Anglo-Saxon Poetry in the Age of Print)

乔纳森·奎克(Jonathan Quick):斯坦福大学(Stanford University)博士生

印刷术在欧洲广泛流行之后,古英语诗歌的手抄本发展出了怎样的面貌?乔纳森•奎克(Jonathan Quick)在报告中以古英语诗“杜伦”(the Old English Durham)及生活于17世纪的荷兰语言学家朱尼厄斯(Junius)对之的誊写和编辑为例,向我们展示了印刷时代盎格鲁-萨克逊诗歌手抄本独特的面貌。与大众的想象不同,乔纳森指出,印刷时代的古英语诗歌手抄本仍存在勃勃生机。

“杜伦”是英语诗歌中第一批为了纪念特殊事件而作的诗。1104年,卡斯伯特圣人(St.Cuthbert)的圣骨被移入杜伦教堂。“杜伦”全方位地赞美了这一事件。诗歌先描绘了杜伦教堂周边优美而有生机的自然环境,然后记录了教堂内所藏的各种圣物,最后渲染了因圣物而产生的各种宗教奇迹。乔纳森指出,杜伦传世的手抄本如今收藏在剑桥图书馆。大英博物馆原先也有一版,可惜在1931年的大火中被销毁了。所幸在大火之前的1705年,已经有人将那个本子编辑和印刷,朱尼厄斯看到的就是这个印刷版本。朱尼厄斯以印刷版杜伦为基础,创作了三本手抄本,其中有两本如今由斯坦福大学图书馆所收藏。乔纳森认为,促使朱尼厄斯对“杜伦”感兴趣的原因,并不是这首诗的内容,而是它的语言。

17世纪,人们对于日耳曼语系的历史兴趣开始上升,部分原因是人们开始思考各自文化的特殊性。什么使德国文化变得德国?什么使英国文化变得英国?学者们从语言的分叉中追根溯源,更多古英语时期的散文和诗歌出版物开始流传。乔纳森指出,中世纪时,抄书员像抄写短文一般抄写诗歌,不断句,也很少用标点,他们乐于将所有书页的空白填满。当时,古英语诗歌的诗歌性主要通过一种特殊的修辞手法——头韵来表现。诗歌有时会在叙述中突然出现,由于没有书写形式上的区别,后世人读到的时候会感到很困惑。乔纳森举例说,有一位学者读到了忽略语法结构的诗歌语言,就在页边写下他的抱怨:“在这里,文本突然变得非常野蛮和原始”。

然而,朱尼厄斯却打破了这种抄写习惯。在抄写“杜伦”时,他开始断句。也就是说,他是在结构上标识诗歌和散文不同性的第一人。乔纳森表示,他所见的朱尼厄斯两本手抄本“杜伦”,第一份较忠实地抄写了印刷本,第二份则更像是他给自己的笔记。第二份手抄本中,每页分成两栏,左栏是诗歌,右栏则是对这首诗歌的拉丁翻译。古英语诗歌的每一行诗由两小段组成,朱尼厄斯在这两小段中也特地留了空位。此外,在诗行和页面的空白处,朱尼厄斯还用拉丁文做了详细的编辑笔记,记录了他对文本存疑处的思考。

在朱尼厄斯抄写“杜伦”的时代,印刷术在欧洲已经相当成熟。那么,他为什么还要严谨仔细地抄写印刷版“杜伦”呢?乔纳森认为,朱尼厄斯对于抄写“杜伦”的态度表明了他对印刷品的态度。他认真地对待印刷品并与之产生对话,没有轻易地篡改,可也没有将印刷品视为特别的权威。

最后,乔纳森强调了两个要点。第一,印刷本不代表文本文化的终结,它只是文本演变的一个中间步骤。印刷本的产生并没有消除手抄本,它和手抄本是同时一起前进的。第二,朱尼厄斯承认了诗歌的独特性,推动诗歌和散文抄写形式的分裂。对于他的贡献,我们应该给予更多的关注。

赋予文本神圣地位: 近世对手抄本和印刷的热衷(Making Texts Divine: Early Modern Devotion in Manuscript and Print)

杰西卡·凯瑟琳·伯克曼(Jessica Catherine Beckman):斯坦福大学博士生

许多学者已经注意到,从写本到印本的变化过程中许多文化特征和要素悄然流失,印刷难以把握和复制写本文化里的一些特征。然而,杰西卡·伯克曼在报告中指出,事实上,从写本到印本的变化过程中存在一些不可忽视的连续性。

以新教改革后的英国宗教祷告文本为例,杰西卡向我们展示这种连续性。众所周知,新教改革是以打破偶像崇拜为一种基本导向的。在此之前,中世纪时做祷告用的文本旨在通过视觉、触觉等感官体验来让人感受到神的存在。在从亨利八世到伊丽莎白一世的政治权利的配合下,新教改革极力试图打破这种旧有的神学认识,即文本——包括祷告文本——为传递信息之用,应该去除之前中世纪文本中丰富饱满的视觉美感。不难想到,在打破偶像崇拜的运动中,英国的出版社也起到了重要作用,因为它们可以通过印刷把祷告文本的中世纪美感特征消除。然而,这一时期一些非仪式化的祷告文——无论是写本还是印本——仍然保留了之前的神学观。

杰西卡通过比较16世纪下半叶英国出现的两组“圣经诗篇”(Psalm)里的诗歌佐证这一判断。一是由安娜·洛克(Anne Locke)翻译的《卡尔文布道书》(Sermons of John Calvin)和以十四行诗体裁写就的读“圣经诗篇”心得;二是彭布罗克女爵玛丽·悉尼(Mary Sidney, Countess of Pembroke)所翻译的“圣经诗篇”150首。前者交付出版,而后者则通过写本流传于世。当我们重新审视悉尼的手稿时,我们可以发现其中保留了许多旧有的神学观。从作为书写材料的皮纸,到诗歌韵律的使用,再到整个文本的空间设计与安排都体现出这一点。那么洛克的出版物呢?我们可能会不假思索地说,这是个印本,而洛克本人又是位新教徒,所以肯定没有受到任何旧神学观的影响。可是,如果从字里行间仔细观照这个文本,我们可以发现,旧有的神学观仍然延续了下来,只是以更加微妙的方式呈现。比如说,当我们审阅洛克以十四行诗题材写就的读“圣经诗篇”心得就可以发现,她把“圣经诗篇”里的一行诗用四行诗转写,通过这种转写将读者的情感拉升强化,而这种情感的强化恰恰是旧有神学观里面特别强调的。此外,她还通过改变原有圣经诗篇里的意象来进行改写,同样加强了旧有神学观的存在。

17世纪英国“玄学派”(The Metaphysical School)诗人乔治?赫伯特(George Herbert)的诗《神庙》(The Temple)也可以说明写本与印本的紧密关系。该诗一共有三个不同版本:一是汤姆仕?巴克(Thomas Buck)和罗哲?丹尼(Roger Daniel)于1633年出版的12开印本;二是现藏在伦敦威廉斯图书馆的写本;三是现存牛津大学鲍德里氏图书馆的豪华写本。在三个文本中,牛津大学的豪华写本继承了旧有神学观,展现了丰富饱满的美。而巴克的印本则在文本的空间设计上下功夫,让《神庙》诗显得朴实无华。《神庙》的写本和印本都是成功的,但是哪种表现形式更贴近诗歌的内容和主题呢?答案是两者皆是。两者都体现了旧有神学观里关于祷告的一些基本观念,都试图体现一种视觉上的深度。写本从色彩的使用,渐变上逐渐引导读者与上帝灵契,而印本则在文本的空间布局上和文字的疏密上改变读者的阅读体验,进而把读者引到上帝那儿。

杰西卡强调,在新教改革后的英国,从写本到印本变化的过程中,文本——特别是祷告文本——没有完全与旧有的神学观脱离关系,这些文本接续了传统神学观里对情感感知的重视。而在新的神学观下,这种重视转化成了一种对空间设计布局的强调。

一个名字中包含了什么(What’s in a Name)

伊莱恩·特里哈恩(Elaine Treharne):斯坦福大学英文系教授

伊莱恩探讨的是名字所反映的人们对于被后人铭记的热烈渴望。

人们希望为自己在人间转瞬即逝的存在争取恒久的认可。在中世纪的西方,这种渴望常常表现为将自己的名字携刻在手抄典籍的页角、边缘和空白处。

法国现象学家、哲学家莫里斯•梅洛-庞蒂(Maurice Merleau-Ponty)提出:人是通过身体而非心灵与世界互动的,通过身体对客观世界的作用而产生知觉、认识世界,物体是在我的身体对它的把握中形成的,它们是某种生命存在过的清楚有力的遗迹。而具有历史价值的文化物件是人类活动的沉淀物,书作为一种物品,携带着先人存在过的痕迹。梅洛-庞蒂说,看一个物体就是“居住”在其中,主体潜在地将自己“卡”在里面,所以伊莱恩也将自己“卡”在了这些别的生命“居住”过的书里。

现代社会里有些书专门是为了纪念而存在的,它们常常被展示在教堂以及有纪念意义的公众场所。比如渥太华的国会山展示着七本书,里面包含着十万八千个名字,它们被展览在不同的石质祭坛上。每天十一点有人会翻页,每年这里有五十万游客来参观,表达自己对逝者的敬意,从另一方面来说,这也体现了活着的人希望自己被铭记的愿望。

中世纪有一本叫《杜伦名册》(Durham Liber Vitae)的书,里面记满了人名。古代西方人认为在接受末日审判时,如果你的名字在这本书里,你的灵魂就可以跟随天使进入天堂。在中世纪的插画里,有大量撒旦(Satan)和圣长天使麦克(Archangel Mike)分配死者灵魂的景象,有时他们用天平衡量一个灵魂的重量,有时圣长天使手举《杜伦名册》,人们都希望自己的名字被包含在其中。这些名字属于当时的政治和精神领袖,国王、王后、贵族等,这些名字原先是按照等级排列的,但现在已经模糊不清。几百年间抄书人见缝插针不断将新的名字写在书页的空白处,有些名字属于对修道院重要的人。人们念诵耶稣基督的名字,是在想象他作为一个具体的存在,而人们在念诵这些名字时,也会想象着这些名字主人的具体存在。名字就是一个生命的代表,人们在念名字为他们祈祷的时候,也在帮助他们完成完整肉身的重生。历史上的抄书人将这些名字反复抄写,僧人们在每天的弥撒中对这些名字反复念诵,圣人们作为中介帮助他们与神建立关系,这些名字的主人希望通过这些途径使自己的灵魂得到救赎和被后人铭记,希望自己的存在实现永生。

中世纪有一本叫《杜伦名册》(Durham Liber Vitae)的书,里面记满了人名。古代西方人认为在接受末日审判时,如果你的名字在这本书里,你的灵魂就可以跟随天使进入天堂。在中世纪的插画里,有大量撒旦(Satan)和圣长天使麦克(Archangel Mike)分配死者灵魂的景象,有时他们用天平衡量一个灵魂的重量,有时圣长天使手举《杜伦名册》,人们都希望自己的名字被包含在其中。这些名字属于当时的政治和精神领袖,国王、王后、贵族等,这些名字原先是按照等级排列的,但现在已经模糊不清。几百年间抄书人见缝插针不断将新的名字写在书页的空白处,有些名字属于对修道院重要的人。人们念诵耶稣基督的名字,是在想象他作为一个具体的存在,而人们在念诵这些名字时,也会想象着这些名字主人的具体存在。名字就是一个生命的代表,人们在念名字为他们祈祷的时候,也在帮助他们完成完整肉身的重生。历史上的抄书人将这些名字反复抄写,僧人们在每天的弥撒中对这些名字反复念诵,圣人们作为中介帮助他们与神建立关系,这些名字的主人希望通过这些途径使自己的灵魂得到救赎和被后人铭记,希望自己的存在实现永生。

利用任何机会将自己的名字记录在册的举动表现着先人们的世俗愿望,这是一种朴实、乐观、感人的力量。每一个名字即使再微小,都曾对一个真实存在过的人意义重大。这些在书页里被挤在一起的名字,就像罗马的地下墓穴,也像保存着三千具遗体的伦敦西敏寺。这些名字呈现在读者或参观者眼前,表达着它们的主人对于被铭记的热烈渴望。书相当于一个载物的器皿,它们能比肉身更永恒地存在。书是一个可以将灵魂载向永恒的工具。

最后再来审视一下“一个名字代表着什么”。在最基本的层面而言,名字是一个身份符号,是一个个体化的标签。数字化时代的大数据让人们不仅可以追溯名字的历史,也可以从同时期的历史资料和现代学者的著作里找到名字主人的信息,通过处理电子影像也能找到肉眼难以察觉的蛛丝马迹,如被覆盖、抹去、忽略的文字。细心的读者会看到书在时间流逝中的变迁,看到书是一个有生命力的记载和纪念系统。书是开放、非固定的,是时时可以被增进和充实的。

总之,写在书的空白处的名字,代表着连在一起的历史。它不是比较性的、也不是按照特定时间排序的,这些连接包括了精神、语言、时间、空间、主题,它既属于特定的时间,也跨越了时间而持久延伸。中世纪的手写本可以被作为一个整体来看待,包括所有边边角角和留白,从中可以看到语言和文化的包容性、生命力和适应性,拒绝被归类的书写愉悦,即兴创作以及对此的回应,以及后世一代又一代的人们对前人书写的尊敬。书籍这些被生命“居住”的物件,叙述的是我们的先辈转瞬即逝的存在。它们需要我们引以重视,并让我们将自己的历史生命也书写于其中。

宋代法帖与新书法正典的建立(Model-books and the Formation of a New Calligraphic Canon in Song China)

卢慧纹:台湾大学艺术史研究所副教授

近年来,学界对抄本文化到印本文化之间的转变给予了很多关注。卢慧纹认为,从书法史的材料中,我们也可以看到这一转变。通过对《淳化阁帖》的重新思考,我们可以看到以摹本为主要复制方法到以刻帖为主要复制方法的转变,以及伴随着这个转变的书法典范的建立。

《淳化阁帖》的产生与宋太宗的文化事业有很大的关联。宋太宗是宋朝的第二位皇帝,在他在位期间,四海统一,并且积累了丰富的文化典藏。公元992年,宋太宗设立秘阁作为皇家图书馆。此外,他自己也是一位优秀的书法家。在《淳化阁帖》之前,宋太宗已经下令编纂了《太平广记》(977—978),《太平御览》(977—984)、《文苑英华》(982—986)等大型类书。

淳化三年(992年),宋太宗下令将内府所藏的历代墨迹摹勒于枣木版,刻于秘阁,故此帖又名《淳化秘阁法帖》,是我国历史上可见的最早的一部丛帖。因编刻于淳化年间,故名《淳化阁帖》。

《淳化阁帖》共有十卷,收录历代书法作者一百零二(或一百零三)人,四百二十(或四百一十八)帖。第一卷为历代帝王法帖,收汉章帝至唐高宗十九人书,计五十帖;第二卷至第四卷为历代名臣法帖,收汉张芝至唐陆柬之等书家六十七人,计一百一十二(或一百一十四)帖;第五卷为诸家古法帖,收录神话人物苍颉至唐代张旭等十五(或十四)人,又有无名氏法帖六帖,共计二十三帖;第六至第八卷为王羲之书,三卷计一百七十帖;第九至第十卷为王献之书,二卷共计六十三帖。十卷中字体有篆、隶、楷、行、草等多种书体,被称为“法帖之祖”

其中,对后世影响最大的是“二王”父子的书法作品。

《淳化阁帖》中的作品主要来源于宋之前国家的宫廷珍宝,这些战败国的珍宝之后成为了宋太宗的皇家收藏,其中包括个人作品和汇编的书册。《淳化阁帖》的制作经历了从钩摹本到法帖的转变,先将收集来的书法作品原迹钩摹出来,依钩摹本刻在事先准备好的石头或木头上,然后再从石碑或木碑上拓印到纸上,最后装订成法帖。

但在《淳化阁帖》的编辑与刊刻中,也出现了非常多的错误。比如将书家作品张冠李戴,对作品真伪辨识不清,改动原迹的行列安排,将破损处直接删除再连接上下文以致文意不通,将侧注的小字摹进正文中,缺漏字句……而这些错误出现,且未被改正过来的原因则是:作为书法作品,人们并不在乎书法的具体内容,它们也并不用于阅读,而只是作为欣赏的对象。

从这些错误疏漏中,我们能看到,从《淳化阁帖》的原迹到摹本再到刻帖中,或者丢失了一些东西,或者增加了一些东西,甚至互相排列组合变成一个新的东西。但《淳化阁帖》却成为了一个典范,被后代不断复制、流传,作为学习、欣赏的对象,甚至连其中的错误都被保留下来,作为一个书法作品的完整呈现。卢慧纹认为,这都是值得我们去思考和讨论的。

新印刷技术对于小岛国的影响:英国与日本(The Impact of New Printing Technology on Small Islands:Great Britain and Japan)

加藤誉子(Takako Kato):德蒙福特大学(De Monfort University)人文学院高级讲师

约翰内斯·古腾堡(Johannes Gutenberg)的活字印刷为现代文化的传播做出了重大贡献,具有历史性的影响。但活字印刷在英国和日本的引入和传播,却产生了不同的效果。

在英国,活字印刷取得了非常大的成功。从1476年引入到十五世纪结束,二十五年间,英国已经有了十一家印刷厂,而且印刷了四百一十四个物件。一百年以后,在日本幕府统治时期,也引入了活字印刷,但仅仅在二十五年之内,就被完全抛弃了。

活字印刷在日本和英国的不同遭遇,在很大程度上与宗教有关。在欧洲,印刷术极大地促进了圣经的传播。并且,活字印刷在英国的成功也得益于基督教救赎的观念与行为。威克里夫圣经(Wycliffite Bible)的250份手抄本,经过印刷技术的推广,在十五世纪九十年代有了600份复制品。正是因为宗教传播的需要,印刷术才得以在欧洲继续推行。

在日本,活字印刷被引入之前,木刻技术已经广泛流传,而活字印刷主要被用来印刷佛经。由于受到中国文化影响很深,日本藏有很多佛经印本。现存最早的佛经印本是《陀罗尼经》,另外,在奈良县的法隆寺,藏有《陀罗尼经》3962本。

《陀罗尼经》实际上是由汉文(日本汉字)转写的梵文佛经,汉文在这里仅仅是用来注音的,而佛经本身的意思并不是那么重要。佛经印刷的格式一般是用两张纸粘合在一起,每张纸大约长5.5厘米,一旦印好就会把它卷起然后封印起来。当时的皇室对印刷佛经也十分热心,而且平定一次叛乱之后,就在全国范围内颁印了《陀罗尼经》。

在这个过程中,抄写、诵读以及印刷经文在当时都具有很强的象征意义。可是经书本身印出后,却不需要有人去阅读,因为内容并不是那么重要。这就使得佛经虽然被印刷,却没有读者,没有市场——也不需要市场。在这样的情况下,活字印刷当然没有被推广起来,木刻技术仍然是复制文本的主要手段。

此外,活字印刷登陆日本,最开始是通过基督教教士的传播。当时,由于受到德川家康的影响,活字印刷受到了政府的支持。但这仅仅维持了二十年左右,活字印刷还没有来得及给日本文化留下很深的影响,就已经退出了历史舞台。这是因为当时的幕府视基督教为政治上的敌人,而随后日本也进入了封闭锁国的时期。在日本,真正的印刷科技被广泛应用则是到了江户时期——普通人的教育水准完全提高之后的事情了。

在之后对本篇报告的讨论中,斯坦福大学教授、美国汉学家艾朗诺(Ronald Egan)将中国印刷术的情况也引入了话题。他表示,中国印刷术的产生比欧洲早了一二百年,这不仅仅是个意外。中国的佛经印刷,虽然不是为了阅读,而是出于祈福之类的目的,但这使得初级印刷术的出现成为可能。到了科举考试的时代,考生需要范文来学习科考文章的写作,这同样扩大了印刷品的市场。所以印刷术在中国出现得早并不是个意外,而是在社会经济发展的各个方面都能找到解释的。(王越凡 付优 冉莹 洛雅潇 整理)

*文汇独家稿件,转载请注明出处。

| 来源:文汇 |

| 责任编辑:孙静竞 |

| 频道邮箱:whapp2@whb.cn |