| 中华艺术宫晒出丰厚家底,诠释“人民”如何书写了新中国美术史 | |

| 2021-01-30 10:27:53 作者:范昕 | |

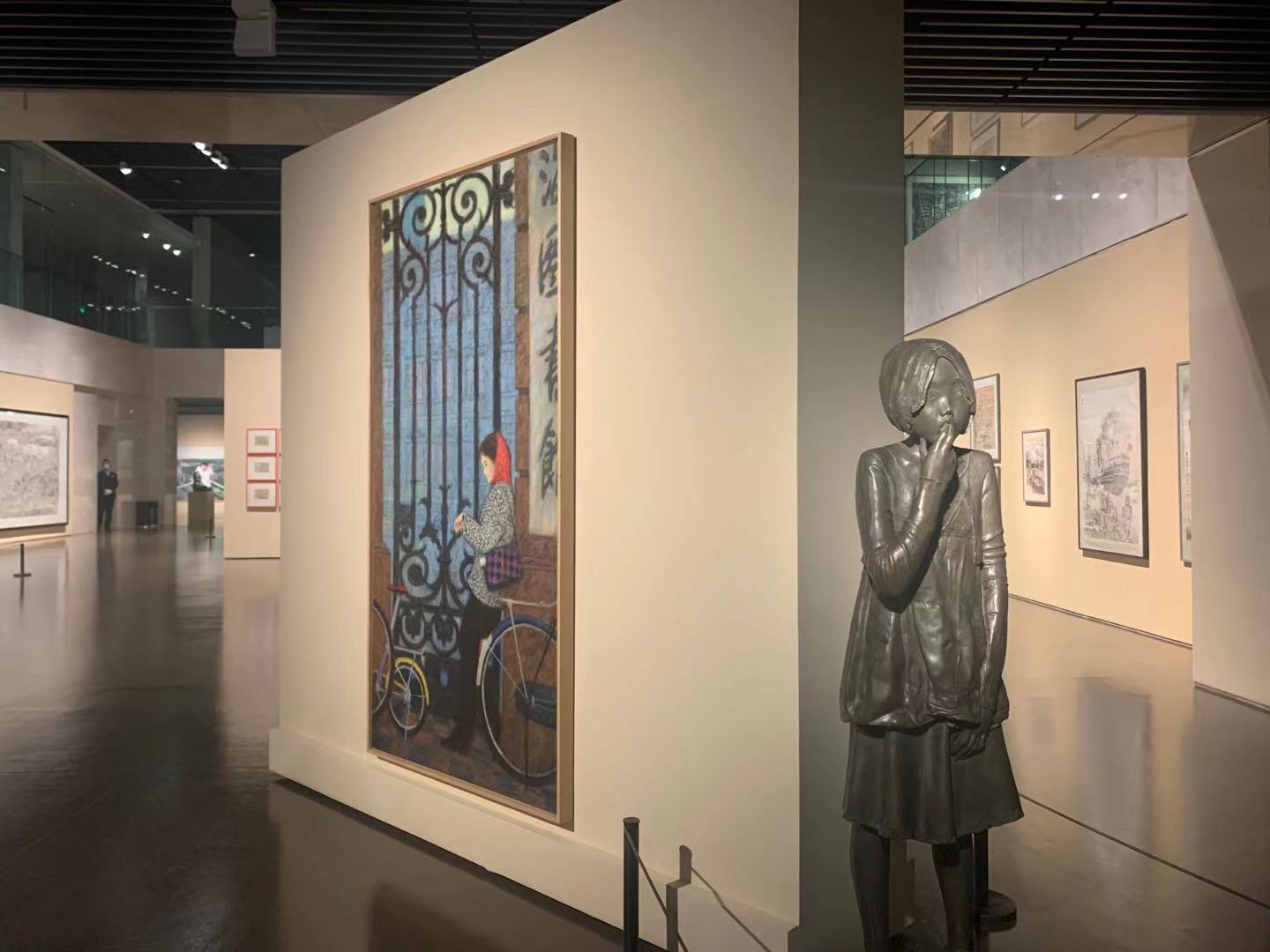

600余件作品,300余位艺术家,10个展馆空间……“十四五”开局之年,中华艺术宫今天起以一场“超级大展”迎接农历新春——“幸福是奋斗出来的——艺术家作品中的人民主题表达”。人民,是展览当仁不让的主角,也是几代艺术家创作的关键词。

创新的策展思路,为这个主题大展开启了有别于以往的面貌。作品打破艺术门类、创作年代、艺术家名头“混搭”,将时代发展与“翻身劳动”“建设生产”“努力奋斗”“美好家园”“青春放飞”“发展富强”六个单元主题交织在一起,汇成一首波澜壮阔的史诗,全面呈现新中国以来特别是改革开放以来艺术创作成果中的人民奋斗与幸福主题。其中充满生活气息的丰富细节俯拾皆是,让不同年龄段的观众都能从中找到共鸣。

“展览的故事线,也是历史线,希望不仅让观众看热闹,更让他们拥有获得感。”此次展览的策展人、上海大学上海美术学院教授李晓峰告诉文汇记者。

这也是中华艺术宫对藏品深入梳理的一次呈现。95%的展品来自该馆的丰厚家底,不少是迁址至原世博会中国馆后首次对外展出。另有约30件重要作品借展自中国美术馆、湖北美术馆、上海中国画院、刘海粟美术馆、上海油画雕塑院、张充仁纪念馆、丁聪美术馆等机构以及艺术家个人自藏。

群星闪耀的美术创作,可见人民之分量

全种类的美术作品都在这个展览汇集,包括中国画、油画、雕塑、版画、连环画、年画、宣传画、装置艺术、摄影,甚至还有动画、漫画、农民画、藏书票。而它们的作者,几乎集齐新中国美术史上最强阵容。踱步其间,人们会发现,人民之于美术史的分量。这未必指一个个具象的人,更是指人民的获得感、幸福感。

陈逸飞、魏景山《开路先锋》,油画,1972年

张充仁创作的雕塑《起来》,被置于展览序厅的显眼位置,仿若一个“题眼”。这是如今坐落于淮海中路复兴路街心花园中那尊聂耳全身铜像的小样,只见聂耳聚精会神注视前方,左手张开,右手半握,食指指向天空,仿佛正在指挥乐队演奏激昂的《义勇军进行曲》,预示着人民翻身当家做主人。刘旦宅的《披着霞珠迎朝阳》与陈逸飞、魏景山合作的《开路先锋》,分别为上世纪六七十年代的农民群体与工人群体铺展史诗般的画卷。前者描绘了清晨二三十位农民在田间地头辛勤劳作,他们牵牛、挑水,扛着锄头,背起箩筐,远处,正在生起的红日,将山河大地映红,社会主义建设中劳动者的澎湃激情已然溢出画面。后者记录下筑路工人们抬着钢轨在风雨中前行的情形,站在画幅前,观众似能感受到工人阶级豪迈的气概以及劳动者伟大的力量。

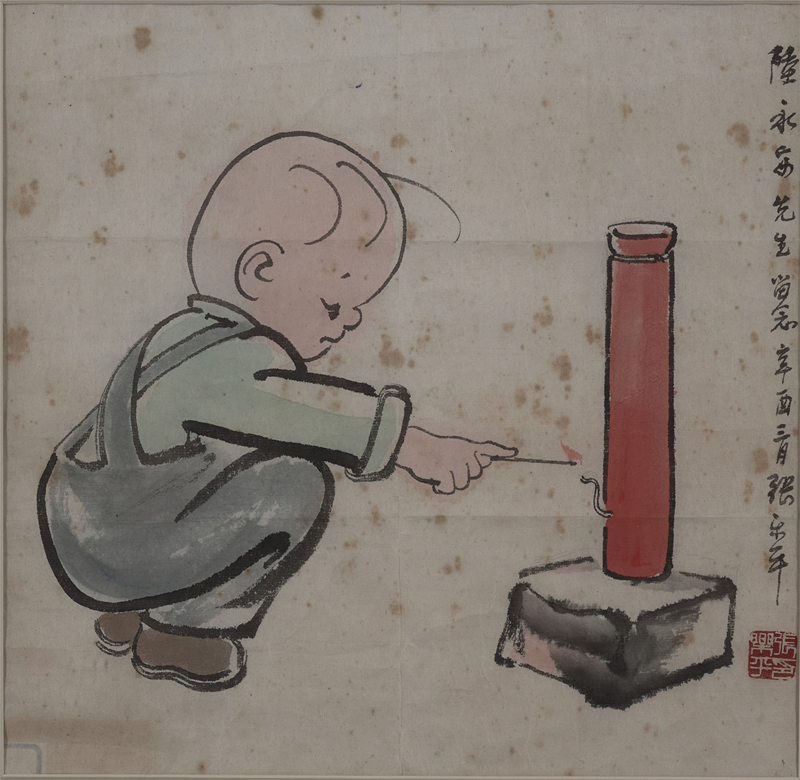

不少名家作品体量不大,却饶有意味,就藏在众多展品中,像“彩蛋”一样等着观众发现。画惯了戏曲绘画的关良竟然画了一幅现实题材的《献花舞》,画中身着工装的小伙子为红衣舞者献上了一束花。华君武有幅创作于1988年的漫画《不须扬鞭自奋蹄》,画的是一众老年人伸伸手、踢踢腿的快乐健身场景。一幅三毛蹲在地上点爆竹的国画,来自张乐平,宣纸虽泛起点点黄斑,三毛步入新中国的这份小欢喜却看得人分外动容。以诗意江南水乡折射宜居生活的一组作品中,藏着吴冠中的《人之家》,黑瓦白墙的江南民居排布得颇有韵律。吴为山的《小小少年》,是一件高度仅为20厘米的青铜雕塑头像,少年流露出的神情有着好奇、胆怯、纯真,让人一眼难忘,绽放出人性的光芒。

相互对照的丰满细节,汇成历史的洪流

小集群、相互对照的布展方式,让此次展览处处呈现出丰满的细节。它们与“站起来”“富起来”“强起来”的社会主义现代化之路相融,汇成历史的洪流。为了讲好这些人民的故事,李晓峰坦言“看了两万件馆藏作品,最终出库了700多件”。他将这些作品来来回回地排列组合,最终挑出600余件,为此还特地买了电动轮椅穿行于6000平米的偌大展区。

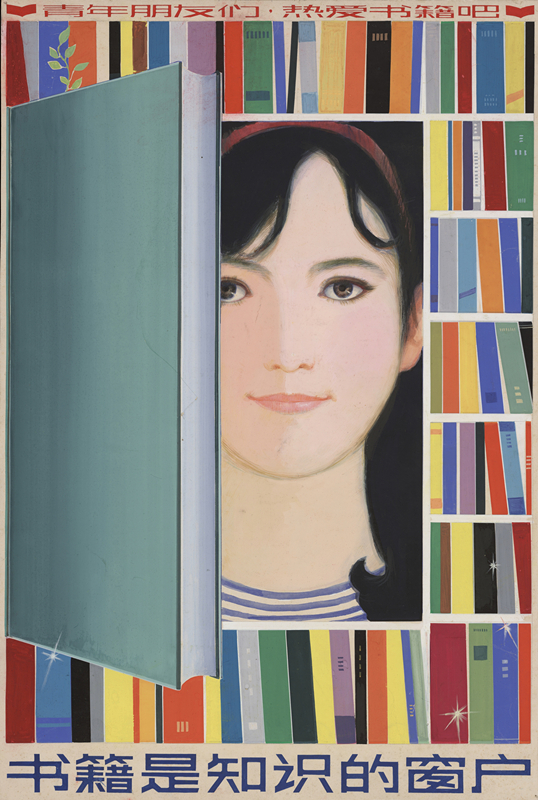

张安朴《书籍是知识的窗户》,宣传画,1983年

每一组构成小集群的作品,都是一个关于人民的生动故事。上世纪七八十年代的十来幅宣传画被布置在一整面墙上,其中就包括流露出对新知识充满渴望的《书籍是知识的窗户》、为世界环境日创作的《愿我们有一个宁静美好的世界》、围绕特定节庆活动而绘的《上海市中学生运动会》《上海青年艺术节》、消防主题宣传画《防火安全 人人有责》。有着明快风格、斑斓色彩的这样一种绘画样式,曾是社会主义建设时期美术创作的重要组成部分,时代的印记从中历历可见。制鞋生产线上的女工、忙碌的电台接线员、笼在烟火气中的大厨、拨着算盘的会计……大大小小总共近十幅摄影、版画作品一同呈现,拼凑出可亲可近劳动者万象。王岩《黄昏时寻求平衡的男孩》、刘仁杰《风》、赵宪辛《都市自由人》等一连串或诗意或梦幻的人物画连成一线,不约而同张扬着青春的气息,传递出面对未来的憧憬与期待。

不少形成对照的作品,则不免看得人会心一笑。邱瑞敏等人合作的油画《晨曲——浦东崛起》,描绘了正在崛起的陆家嘴“三件套”,与之呼应的则是一幅用鱼眼镜头拍摄的上海全景《申城追云》,“三件套”正是出现在画面中。朱勇的雕塑《思南读书会》与彦涵带着抽象意味的版画《意识之光》毗邻,构成了另一对互文,共同指向一股精神力量。杨冬白的雕塑《三转一响——‘上海货’的魅力》凝固了特定历史时期的幸福生活“指标”,雕塑所倚的墙面上,挂着余友涵有着简洁构成的油画《自行车》。

展览中随处可见的“小心思”,或许都将让观众更有获得感。

金雪尘、李慕白《鸭多蛋大》,新年画,1962年

关良《献花舞》,中国画

谢荣生《全国劳模吴尔愉》,摄影,1999年

张乐平《三毛》,中国画,1981年

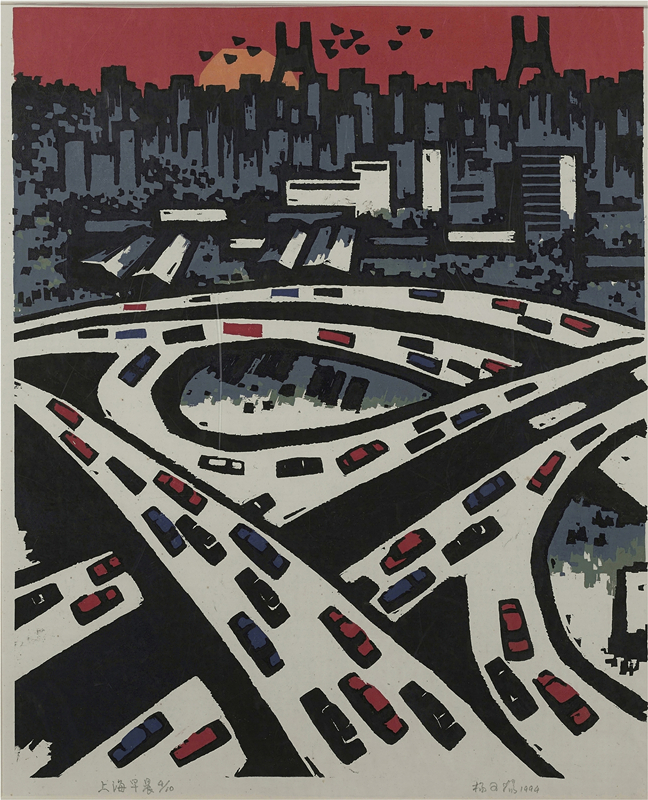

杨可扬《上海早晨》,版画,1994年

张培础《闪光》,中国画,1972年

朱光莲《春耕》,农民画

李向阳《饮水思源——记青草沙原水水源地工程》,油画

陈飞《焊花飞溅》,摄影,2005-2011年

作者:范昕

编辑:周敏娴

责任编辑:邵岭

*文汇独家稿件,转载请注明出处。