| 父母做了错事,会和孩子道歉吗?又该怎么道歉?这些家长说…… | |

| 2021-04-03 10:37:26 | |

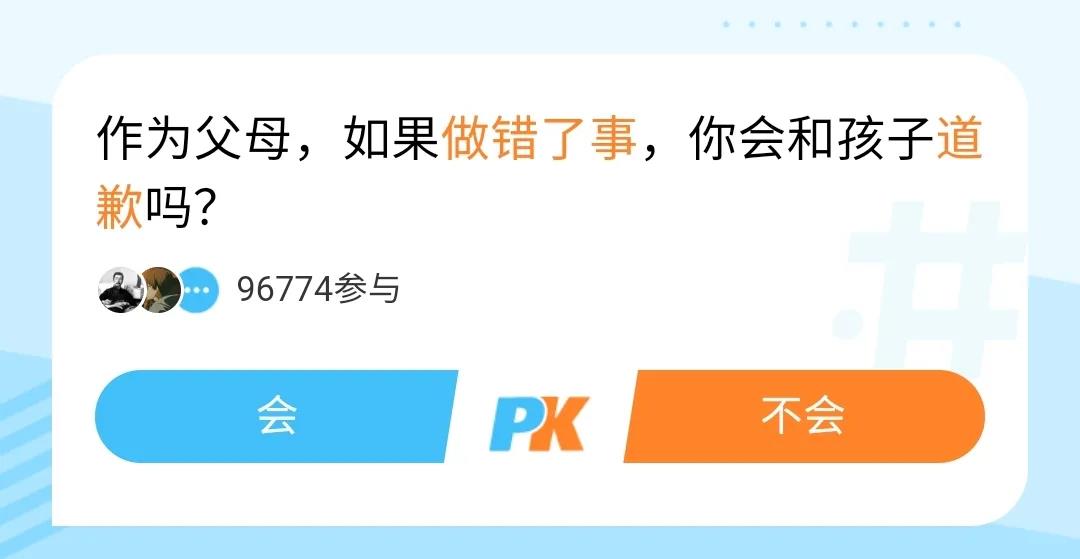

前不久,家庭沟通社区有一个亲子话题:父母做了错事,会和孩子道歉吗?

本以为这是一场父母之间的讨论与反思,没想到,竟然有很多孩子进行了投票。

当父母说:“会,因为这样做可以不让孩子委屈。”

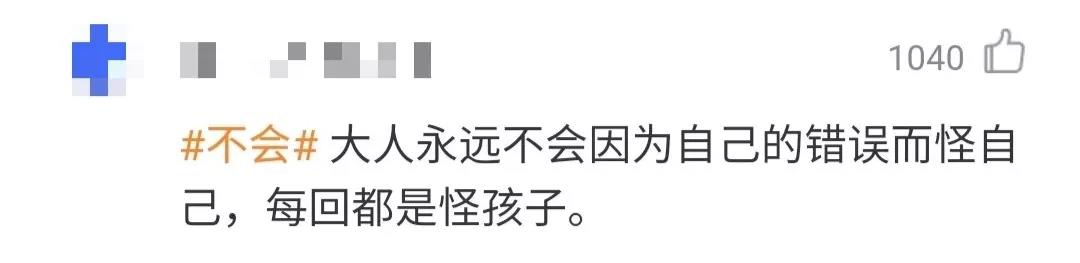

孩子却反驳:“不会,他们永远不懂我们孩子。”

当父母说:“会,父母都是爱孩子的。”

孩子的字里行间全是委屈:“大人永远不会因为自己的错误而怪自己,每回都是怪孩子。”

一方觉得自己尽职尽力,另一方却觉得自己没被重视。

我相信世界上没有不爱孩子的家长,每个家长都不希望自己的孩子受委屈。

但我也明白孩子的苦衷。他们宁愿冒着被骂“叛逆”的风险,也要大声说出自己的不满,归根结底是因为,他们得到的道歉,和自己想要的道歉,不一样。

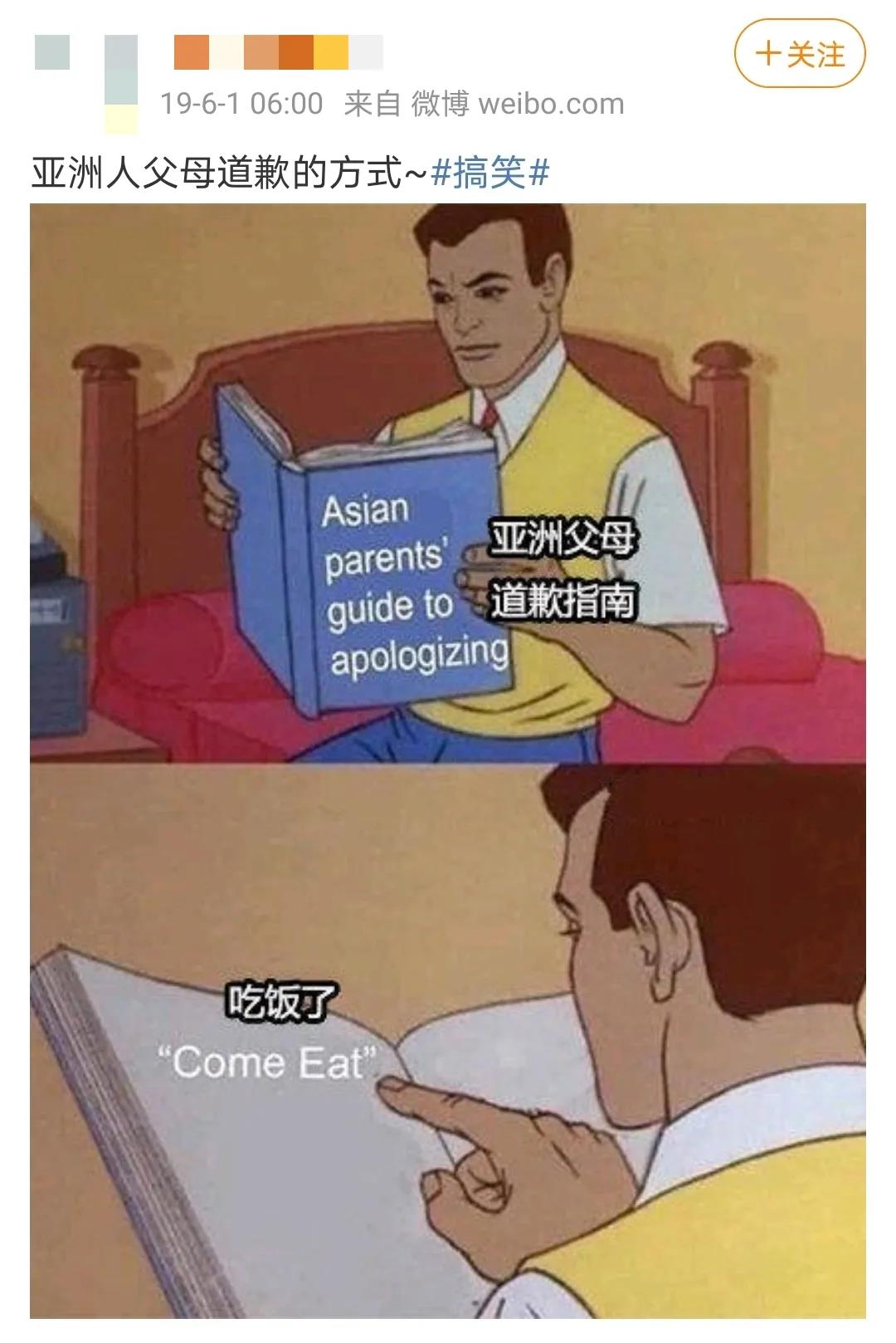

微博上有一张图,引起无数网友的共鸣:“作者是不是偷窥了我的生活?”

父母做错事了怎么办?叫孩子出来吃饭就行了。

懂事的孩子会知道这是父母给的台阶。

至于“不懂事”的孩子?给他台阶都不下,是不是在找抽?

或许对父母来说,这的确是一种让步。但对孩子来说,这只是父母在浑水摸鱼,试图直接无视孩子的难过和委屈。

中国式家长的道歉,有时候真的很伤人。

01.

中国式家长的道歉方式

第一种将功补过型

电视剧《庆余年》里有这样一个情节。

范建以为儿子范思哲犯了大错,罚他跪了几个时辰。

误会解除后,范闲觉得父亲应该道歉,可范建先是反问:“哪有当父亲的给儿子致歉的道理?”

过了一会儿自觉理亏,又嘟囔了一句:“你想要什么?”

就像这句话一样:“爸妈是不会认错的,他们只会突然对你好。”

孩子和父母最大的区别是,孩子没有赚钱的能力,而父母有。所以在他们看来,给孩子零花钱、送礼物,就代表了他们最大的歉意。

可对孩子来说,最珍贵的,不是零花钱和礼物,而是父母的一句“对不起”。

第二种推卸责任型

每个和父母吵过架的人,一定听过这句话:

“妈妈跟你说句对不起,可如果你没有xxxx,妈妈就不会xxxxx。”

“爸爸觉得很抱歉,可要不是你xxxxx,爸爸也不会这样。”

表面是道歉,本质却是指责。以为孩子会因为自己的让步而愧疚,从而改进自身,其实孩子只会觉得父母在敷衍自己。

第三种附加条件型

《少年说》里,有个小女孩很喜欢跳舞,却被妈妈因为学业压力叫停。

孩子哭诉妈妈的严厉,妈妈态度也不错,当众承认自己做的不对,但末了又加了一句:“必须在成绩进入前150名的时候,才能继续跳舞。”

孩子一下子崩溃了,哭着喊:“这么高的要求,我做不到……”

看着就让人觉得心疼。

与其说这是道歉,不如说这是为难。先答应孩子,再让孩子完成一个遥不可及的目标,就像把孩子喜欢的玩具,当面摔碎一样。

然而,就算孩子完成了呢?我想这位妈妈大概会继续要求孩子考到前五十名吧。

附加条件型道歉,让多少孩子,都没有勇气开始。

02.

一句“对不起”,为什么就是说不出口?

其实,无论你是上述哪种父母,一旦开了口,就代表你认识到了自己的错误。

或许你会在心里默默记下这次教训,但嘴上无论如何就是说不出那三个字:对不起。

究其原因,还是自尊心在作祟。

中国式家庭,父母和孩子的关系不是平等的,是自上而下的。父母养育孩子,也管教孩子。

这就意味着,在这样的亲子关系中,最重要的不是坦诚,而是权威。父母说能,孩子就能;父母说不能,孩子就不能。

就像《庆余年》里范建脱口而出的那句话:“哪有当父亲的给儿子致歉的道理?”

一旦亲口承认错误,就代表自己亲手打碎了这层“权威”的滤镜。

他们担心的不是孩子是否会被伤害,而担心的是,以后孩子会不听自己的话。

捍卫权威,成了家庭关系中最重要的一件事,仿佛这样就能掌控孩子的一生。

另一方面,这种高高在上的情绪,也让父母羞于开口。

因为在他们心中,掌握权威的人,是不应该犯错的。如果没有完成自己的那部分责任,或是出了什么差错,就意味着:

“我不是一个好妈妈”、“我还做得不够好”。

人们常说的“人无完人”,在他们心里却成了“天下无不是的父母。”

然而,父母给自己的压力,终归会被发泄在孩子身上。

还记得魏大勋和父亲的那场对话吗?

《做家务的男人》中,魏大勋和爸爸一起休息,突然聊到了小时候,他说:

“你记不记得小时候,让我闭眼睛,我不闭。你那时候多强硬,咔咔一顿扇,咔咔按在地上一顿踹,你记不记得,魏总......”

父亲明显愣了一下,然后尴尬地用手挡住了脸。

魏大勋就这么等了很久,都没等来一句道歉。而屏幕中的他,早已红了眼眶。

面子比孩子重要,大概是为人父母最大的悲哀。

明明已经过去了几十年,魏大勋依然无法释怀。一句情真意切的道歉,对孩子的意义,远比你想象得更重要。

03.

孩子想要的,只有一句对不起

听过一句话:父母在等孩子说“谢谢你”,可孩子在等父母说“对不起”。

相比于“谢谢你”,“对不起”才是亲子关系中最重要的一句话。

后者是前者的基础,一个孩子只有被父母真诚对待,才懂得如何去爱别人。

道歉,不仅意味着父母承认自己的错误,更意味着父母对孩子的尊重。这种平等的对话方式,让孩子不再“屈服”于权威,而是学会认真思考。

教育家斯宾塞曾说:

“受委屈的孩子很少会去反省自己有什么过错,因为愤怒和不平占据了他的心灵;而被感动的孩子则常常反省,因为感动增加了他内心的勇气和智慧。”

《爸爸去哪儿》中,脾气暴躁的陈小春,对儿子Jasper说的最多的一句话,大概就是“对不起”。

但也正因如此,Jasper才会大声表达自己的不满,而不是有情绪憋着自己消化。

那句“Can you stop angry now?(你能不要生气了吗)”是多少孩子说不出口的话?

他也变得格外体贴。无论父子俩有什么矛盾,他都会认真地看着陈小春的眼睛说:“爸爸,I love you.”

就像陈小春对他说的那样。

除了“父母”,我们最重要的一个身份,就是“老师”。

言传身教,是我们给孩子最宝贵的财富。

04.

“对不起”的正确打开方式

美国教育学家斯特娜夫人曾提出:“一个勇于承认错误、探索新的谈话起点的父母,远比固执、专横的父母要可爱得多。”

道歉其实很简单,只要做到以下三点:

描述发生了什么

无论你经历什么、孩子做了什么,错了就是错了,不能找借口,也不能逃避。

先冷静下来,给自己和孩子一个缓冲的时间。然后跟孩子复盘刚才发生的事情,自己心里的感受,孩子的行为对自己的影响等等。

保持公开公正,才能让孩子对你们的关系充满信心。

解释自己的行为

虽然不能为自己找借口,但可以告诉孩子自己的出发点。试图让孩子理解自己的行为,而不是留下孩子猜测你的“着火点”。

承认自己的错误,反思自己的行为,并且向孩子保证,下次遇到类似的情况,一定会多为他考虑。

和孩子一起制定计划,修复错误

道歉最能让人感受到诚意的时候,就是你和孩子一同思考解决办法的时候。

假如你答应了孩子给TA买蛋糕,下班的时候却忘记,那么你在完成前两步后,需要告诉孩子,你将如何弥补自己的错误。

例如:“妈妈已经把这件事记在了备忘录里,明天下班后一定给你买,好吗?”

父母和孩子的关系,不是此消彼长,而是共同成长。说句“对不起”没什么大不了的,最重要的是孩子能够勇敢地前进,不是吗?

编辑:吴金娇

责任编辑:姜澎

来源:成长守护平台

声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。