| 【专题】印谱版框赏析举隅 | |

| 2018-01-12 | |

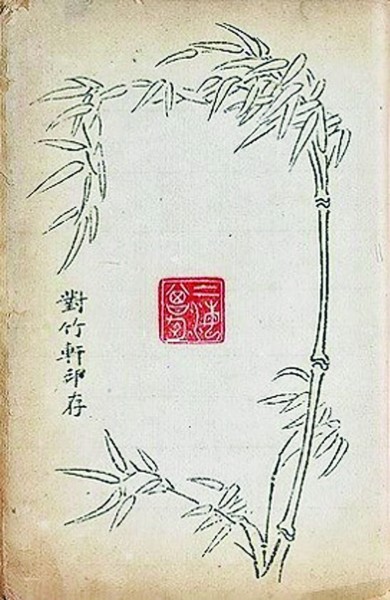

曾均《对竹轩印存》竹子版框

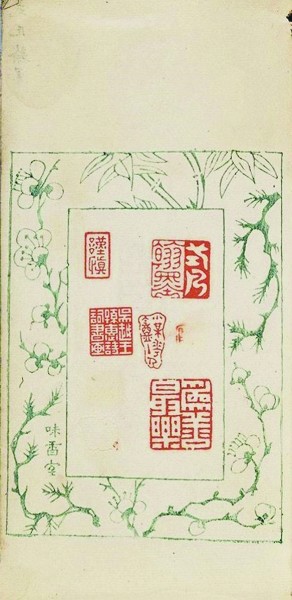

《味香室金石谱》岁寒三友版框

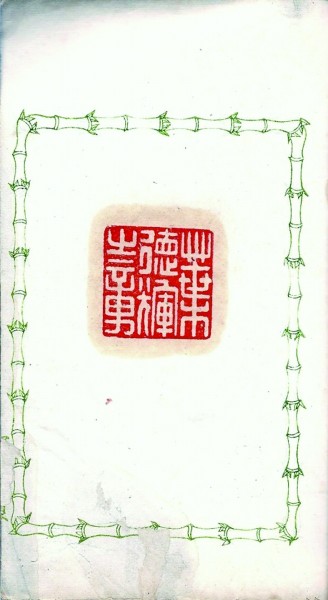

叶德辉《观古堂印存》竹节版框

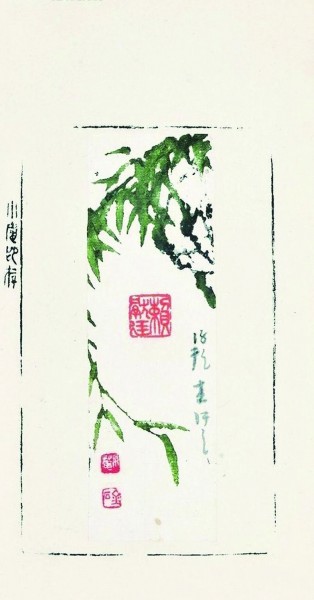

《小庵印存》兰花版框

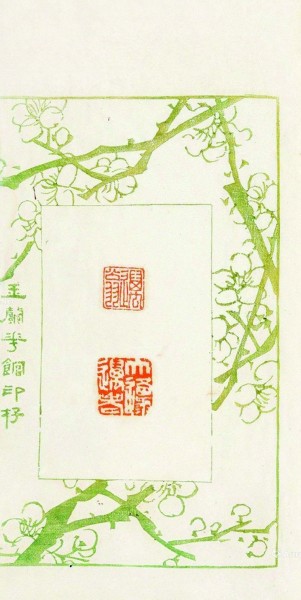

董熊《玉兰花馆印存》梅花版框

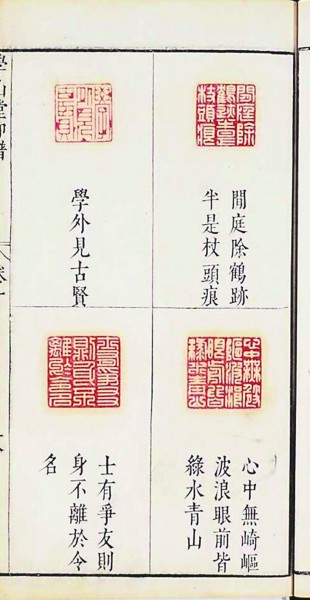

张灏辑《学山堂印谱》以诗词入印

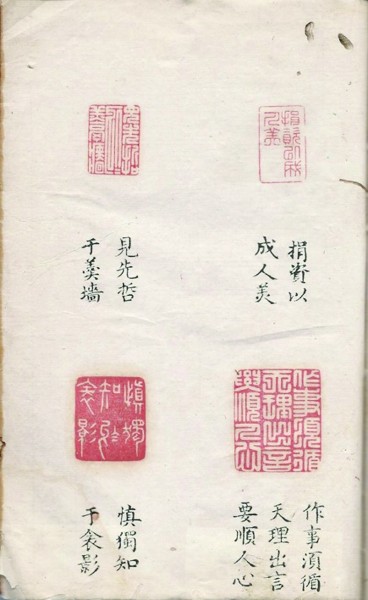

无版框印谱《阴骘文篆章》

有版框印谱《红叶山房印谱》

圆角印谱《朱子治家格言》

黄云纪《忍斋百忍印谱》文字版框

强运开《梦得双鱼馆印稿》文字版框

黄寿泉《漱芳室印存》“井”字版框

《菊园印谱》“亚”字版框

徐中立《斐然斋印存》砚田版框

博古《鉨印会存》古彝器物版框

吴式芬《双虞壶斋印存精萃》吉金图案版框

《五梅花馆印赏》龙纹版框

《粪翁印谱》拐子龙纹版框

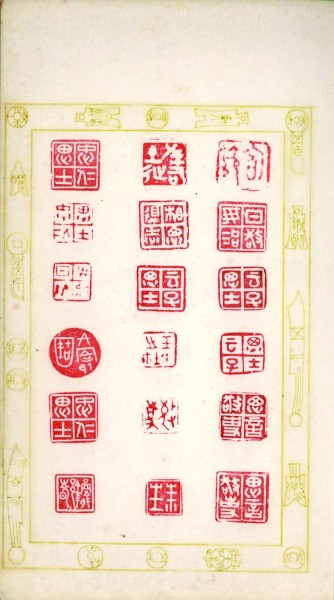

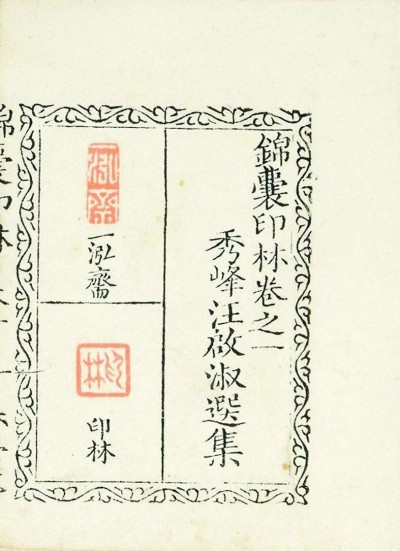

《锦囊印林》卷草纹版框

《双桐草堂印序》祥云版框

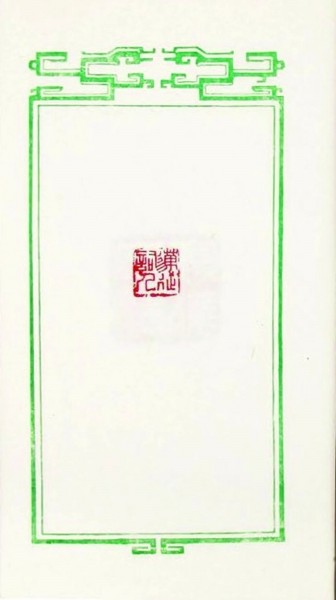

《秦汉丁氏印绪》回字纹版框

《张如忭印存》环扣纹版框

《袁晓园印存》西洋风格版框

明代以降,因文人墨客介入印坛,印谱辑录风气亦随之兴盛,印谱形式及类别趋于多样化,各式各样的印谱刊行于世。不论是以原钤古玺印成谱者、摹刻古玺印成谱者、集自刻印成谱者,或集名家刻印成谱者,等等,成为推动篆刻发展之重要媒介。明代以至清初,印谱版框纹饰最初仍如古籍版框,只有简单的单栏或双栏形式,没有太大变化。自文人介入印坛,“文人”思维亦慢慢融入印坛。

印谱版框的来历

上古时代,文字是记录在甲骨、简牍上的。简牍在春秋战国时期已经大量使用。散片简牍编连成册,书写文字就有了界栏,由此保持整齐、清晰。后来的帛书、纸卷多有界栏,使文字内容看起来整齐。雕版印刷技术在唐代被发明,于唐朝中后期已经广泛使用。早期雕版印刷主要盛行于民间,多用于印刷神像、经咒、发愿文以及历书等,1966年在西安市发现雕版梵文陀罗尼经咒单叶,约刻印于公元704—751年之间,为目前所知最早的雕版印刷品。现在我们所能看到最早的完整雕版印刷实物,是藏于英国伦敦博物馆之唐咸通九年(868)王玠为父母敬造普施之《金刚经》,印制工艺非常精美,已见使用版框。后世雕板印刷的书籍,也往往刻有边界和栏线。古籍刻印中的版框,一般认为是受到简策形式的影响。印谱作为古籍的一个门类,自然也保留了版框的形式。

版框在古籍中也称为边栏,即每版内围框文字之四周边线,上方叫“上栏”,下方叫“下栏”,两旁叫“左右栏”;单线叫“单栏”,双线叫“双栏”。四周只印一道粗黑或细黑线,称为四周单边;四周粗黑线内侧再刻一细黑线,称为四周双边;仅左右粗黑线内侧有细黑线,称为左右双边。版框粗黑挺直,予人以稳定感,不仅保留了简策、帛书遗风,而且具有规范、整齐版面的作用。古籍中的版框经历演变,由简而繁,发展出不同的样式。

印谱作为古籍的一个门类,继承了版框的形式,并发展出多样化的纹饰,既具有实用功能,也增加观赏功能。一般来说,版框对于刻印叶面具有规范作用,与没有版框的古籍或印谱相比较,有版框纹饰者版面更整洁,视觉上更平衡、稳定,读者的视点更能集中于内容部分。存世印谱中,有以无版框印谱纸钤拓者,这种无版框印谱存世量应不少,但是,不论钤拓如何精良,排列如何有序,仍缺乏整齐划一之感。而有版框的印谱,采用细线单栏或双栏的,使人感觉秀丽、庄重而清新自然;采用粗线单栏或双栏的,有厚重及严肃的感觉。在传统的单栏或双栏版框纹饰中,文人墨客又稍加改变,将版框四角稍稍改动成圆角,这一小小变动,使版面活泼灵动,流畅圆通。

文人画的影响和版框纹饰变化

讨论印谱版框纹饰的多样化,不能不从文人说起。中国古代书、画、印之发展,最初注重实用性,主体是各门类工匠。自从有文人介入,就与传统工匠发生冲突,引起各艺术门类的巨大变化。“文人画”萌芽于唐代,兴盛于宋元,在宋元400多年里,由于文人思想的蓬勃,突破旧时束缚,呈现着游心物外、不拘格律的新思潮。这种新思潮表现得最为显著且辉煌者,莫过于绘画,因此之故,史称宋元是“文人画”的黄金时代。“文人画”具有学养深厚、言之有物、格调高雅的特点,兼具文心、诗情、画意。文人墨客藉绘画宣泄胸中逸气,表达自身之清高与文雅。

明代以降,因文人墨客介入印坛,印谱辑录风气亦随之兴盛,印谱形式及类别趋于多样化,各式各样的印谱刊行于世。不论是以原钤古玺印成谱者、摹刻古玺印成谱者、集自刻印成谱者,或集名家刻印成谱者,等等,成为推动篆刻发展之重要媒介。

明代以至清初,印谱版框纹饰最初仍如古籍版框,只有简单的单栏或双栏形式,没有太大变化。自文人介入印坛,“文人”思维亦慢慢融入印坛,在印作中,其表现手法是以文言雅语或诗词入印,或以斋馆楼台及历史人物作为印文入印,此类现象,存世的明代印谱中比比皆是。

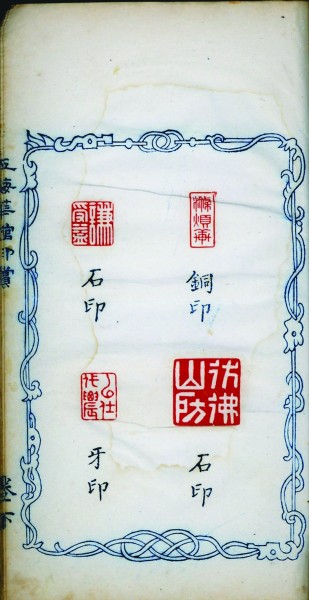

文人思维从文言雅语入印始,经发展延伸至印谱刻印的版框纹饰设计中。利用版框纹饰来表现文人思维,发展甚为缓慢,清初以前,印谱版框纹饰无甚大改变。至清乾隆十七年(1752),始有突破性发展,现在所能见到“文人画”理念融入印谱版框中者,首先是汪启淑(慎仪)乾隆十七年辑成之《汉铜印丛》,成谱于乾隆十九年(1754)之《锦囊印林》及成谱于乾隆二十三年(1758)之《讱葊集古印存》三谱。以上三种印谱的版框纹饰,打破了传统古籍中单栏、双栏格式,《汉铜印丛》首先采用松、竹、梅三友图纹,《锦囊印林》采用卷草纹,《讱葊集古印存》采用双龙纹作为版框纹饰。此三种印谱版框纹饰面世,令人耳目一新。自汪启淑这三种印谱始,印谱版框纹饰发生突破性发展,由乾隆后以至民国期间,印谱版框纹饰出现百花齐放、百家争鸣局面。

自古以来,传统文人均一身兼数艺,诗、书、画、印,多有涉及,更旁通金石学、古文字学及版本学等等。文人墨客将其审美思维融入版框纹饰设计,乃理所当然之事,由此,印谱版框纹饰便带有所谓士人气、书卷气、文气。因随篆刻艺术发展日渐活跃,印谱汇辑成风,印谱版框纹饰亦由传

统单栏、双栏,较纯粹之版框样式,掺入文人意趣,甚或民间风俗色彩,衍生出各式各样全新的印谱版框纹饰面目,不仅为版面增添形式美,更可窥见制谱者的个人品味以及向往之精神与人格。

印谱版框纹饰的形式及内涵

以下就我已过目的印谱,抽取部分印谱的版框纹饰,分享一些浅见。所读印谱,版框形式多样,凸显了印谱类古籍的独特性,寄托了印谱编辑者各自的情怀。

岁寒三友

中国传统的文人常借描绘自然景物抒发内心感受,绘画中的题材,常见有“岁寒三友”,代表着傲、幽、坚、淡之人格。 早在春秋时期,孔子于《论语》中曾有一句名言:“岁寒,然后知松柏之后凋也。”奠定了松柏在儒家心目中之地位,并令后世对其四季常青、傲霜斗雪的精神钦佩不已。南朝梁武帝萧衍曾在《冬歌四首》中写道:“果欲结金兰,但看松柏林。经霜不堕地,岁寒无异心。”这三种植物在寒冬时节仍可保持顽强的生命力,“岁寒三友”因而得名。一方面取其玉洁冰清、傲立霜雪的高尚品格之意,一方面也将其视作常青不老、旺盛生命力的象征。文人墨客借“岁寒三友”图作为印谱版框纹饰,以表达高洁志向,亦说明刻印或编辑印谱是一件旷日持久之事,需要有顽强斗志,要如“岁寒三友”般经得起风雪考验。

前述汪启淑,安徽歙县(今黄山)人,久居杭州。字慎仪,号秀峰、讱庵、印癖先生、绣风道人、退斋、绵潭渔长、西湖漫士、西湖渔隐、灵石山长、印奴、悔堂、拙懒居士、拙懒翁,斋名为春晖堂、飞鸿堂、琴砚楼、一泓斋、啸云楼、绵潭山馆、居易庵、开万楼、得月轩、凝碧阁、耕道堂、桂山草堂、适安草庐。曾官兵部郎中。工诗文。癖嗜文字学,喜爱考据。篆刻布局工稳,印款以行草为之,潇洒秀逸。尝于巨珠上镌刻篆文。藏书达数千种。集藏秦汉迄宋元玺印多达数万钮,所编印谱丰富。有《汉铜印原》《袖珍印赏》《秋室印剩》《集古印存》《飞鸿堂印谱》《汉铜印存》《退斋印类》《锦囊印林》 等印谱存世,他穷一生精力辑成二十多种印谱,不正是“岁寒三友”精神之所在吗?

又如李阳(药洲、若舟),出身低微,本为市工,但并未因此自卑,对于篆刻之艺,心追手摹,曾摹仿汉铜玉印千余方,规模秦汉,佳者几可乱真。学海堂学长黄子高、陈璞素以篆学刻印名家,后亦求之篆刻,由是艺名大著。他存世有《汉铜印原》《秦汉三十体印证》《药洲印谱》《七十二候印谱》等,编辑的印谱,亦是以“岁寒三友”纹作为版框纹饰。李阳生性坚韧,经过不断努力,耐得考验,终成一代名家。

王安石《梅花》诗:墙角数枝梅,凌寒独自开。遥知不是雪,为有暗香来。又王冕《墨梅》图题诗:我家洗砚池边树,朵朵花开淡墨痕。不要人夸好颜色,只留清气满乾坤。梅花因有冲寒斗雪、清肌傲骨、孤高自赏精神,常被文人雅士用来寄托孤高傲岸的情怀和孤傲正直的性格。文人以梅花作为印谱版框纹饰,以表达胸中不为世人赏识之抑郁情绪。就以黄文瀚(翰卿)为例,其人赋性高傲,不肯屈就他人。爱竹,精刻印,晶玉竹木,无不擅长,又工诗词,广于交游,曾与友人共结诗歌团体白社和盟鸥吟社。其诗多写衰飒之景,寓凄凉之意,身世之悲与生活之穷困隐然可见。再以董熊为例,此为乌程(今湖州)人,晚年定居上海。原名如熊,字岐甫,号晓庵,一号小帆。他为人诚谨真率,无趋炎之态。善画梅花,工篆刻,每作一印必精心事之,嗜宗浙派,法赵之琛,庄重劲挺,工整稳实,著有《玉兰仙馆印谱》。上述二人均心性高傲,不肯屈就,不趋炎附势,而他们所编辑的印谱,版框均以“梅花纹”作为版框纹饰,正是他们性格和精神的写照。

文人墨客时有以“竹节纹”作为印谱版框纹饰,自喻身清高与文雅。历代文人墨客对于竹皆情有独钟,咏竹诗文不计其数,赏竹、咏竹、写竹、慕竹,成为长盛不衰之高雅风尚。宋代苏东坡喜竹成癖,留下“可使食无肉,不可居无竹”佳句。历代以竹为题的画家数不胜数。因此,不少篆刻家以“竹节纹”作为印谱版框纹饰,以此表示自己高洁朴实、虚心劲节的高尚品德。

曾钧,字公冶,别号竹隐,别署竹居士、对竹轩主,斋名为对竹轩。民国时期教育家,曾任上海二中校长。富收藏,好金石文字,工书,擅金石篆刻,精数学,有名于教育界,尤喜规抚橅钟鼎彝器文字,旁及写竹,用笔苍劲浑古。有《对竹轩印存》存世。曾钧一生好竹,其所辑《对竹轩印存》所用版框即以竹作为纹饰,版框以一竿全竹作为主调,对角配以零散竹叶,构成画境,空白处署以谱名“对竹轩印存”五字,不仅保持版框的完整与平衡,字与画亦互相呼应,可堪细味。

叶德辉(奂彬),湖南长沙人。光绪十一年(1885)举人,十八年(1892)进士,官吏部主事,不久就以乞养为名,请长假返乡居住。远离官场后,开始其三十多年之治学生涯,自由自在地做自己喜爱之藏书、读书、著书、刻书事业,叶德辉自辑之《观古堂印存》,所选用版框纹饰就用竹节纹作为纹饰,以示其傲骨精神。

释湛福(介庵),云南昆明人,幼入报国寺,从溥畹披剃。能参文字禅,方望溪尝称之,善八分,楷临钟太傅,工画梅,精鉴别,闲亦寄兴铁笔,别饶天趣。作品曾被选入《飞鸿堂印谱》。有《介庵印谱》《墨雨堂印余》存世。虽然此册《介庵印谱》为后人所重辑,因释湛福为方外人,后人重辑其印谱时采用竹作为版框纹饰,亦是寓意方外人之清心寡欲。

兰

兰花名列花中四君子,形态贤淑,花香幽远,被誉为“香祖”。《孔子家语》中说:“与善人交,如入藏兰之室,久而不闻其香,即与之化矣。”就是说与正人君子在一起,如在养兰花的房间里,被香气所化。兰花不骄不媚,气质超凡脱俗,深受中国文人钟爱,是真诚、美好的象征。历代文人以“兰章”喻诗文之美,以“兰奕”喻友谊之真。赵磬(伯乾)以善治印而有名于世,他自辑之《小庵印存》即以整枝兰花作为印谱纹饰,暗喻清雅幽香,芳草自怜,洁身自好,亦以此喻友谊珍贵。

砚田纹饰

说到“文雅”,大家都知道,砚是作为文人墨客案头不能缺少的工具。唐庚《次泊头》诗云:“砚田无恶岁,酒国有长春。”所谓砚田生活,即指靠笔墨维持生计,戴名世《砚庄记》云:“世之人以授徒卖文称之曰笔耕,曰砚田。以笔代耕,以砚代田,于义无伤,而藉是以供俯仰,此贫穷之士不得已之所为也。”又喻从事脑力劳动,以读书卖文为业。

砚又称为石友,古人惜情惜物,旧时文人墨客更

将书斋中各种珍品以友相看,所以砚俗称石友。宋代王炎有诗云:“剡溪束楮生,歙穴会石友。”广而传之,众皆称砚为石友。

篆刻家以“砚纹”作为印谱版框纹饰,一则是指以笔耕作为生计,一则是表示爱好篆刻,此志不移;因为砚又谓石友,所以用篆刻作为桥梁,以砚纹用作印谱版框纹饰还有广交朋友之意。

徐中立(德卿),江苏南京人,出生于同治元年,时值鸦片战争过后不久,清政府每况愈下,社会趋向动荡衰败。徐氏心志清高,不随时俗,无意仕途,遂潜入铁笔书苑。他并不将篆刻当作业余爱好,一生以刻印为业,所自辑之印谱《斐然斋印存》,就是以古砖砚纹作为印谱版框纹饰,寓意“以笔代耕,以砚代田”。

陈晋蕃(仲庶),浙江萧山人。工书,善治印,富收藏,喜秦汉六朝金石文字。有《观月听琴室印谱》存世,乃其自辑印谱。印谱版框亦是以风字砚纹作为纹饰,其意即表示爱好篆刻,此志不移,持久不懈。

此种以砚作为印谱版框纹饰之印谱存世不少,如《古铜印存》《当代名家刻印》《梅花草堂印存》《虞集澄泉结翠研文印谱》《张鲁庵手拓元押》等,均以各种不同砚纹作为印谱版框纹饰,其寓意不言而喻。

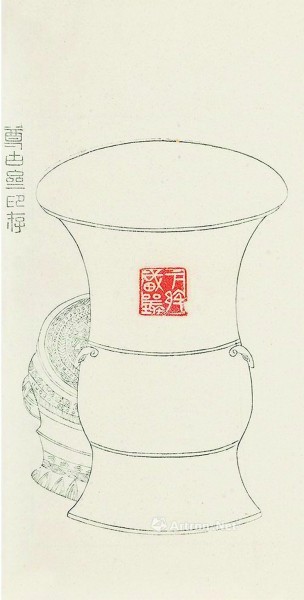

古物纹饰

篆刻家一般都非泛泛之辈,他们功底深厚,学识广博,有多方面才能。“博古”可解释为博古通今,以“博古纹”作为印谱版框纹饰,一则是表示篆刻之学是博大精深之学,一则是表示爱好古物,钟鼎、彝皿、金石、古钱、砖瓦都会涉猎。以黄浚及吴式芬为例,略作介绍。

黄濬,湖北江夏(今武汉)人。字伯川,号衡斋,斋名为尊古斋,黄兴甫之子。黄兴甫于光绪二十三年(1897)在北京琉璃厂路北设尊古斋,专营青铜器、古玉、拓片及书画等。平生嗜印,收藏古玺、玉印甚丰,尝辑成多种古玺印谱刊行。濬幼读四书五经,十七岁至北京。奉叔父命入同文馆学习德文八年,同时兼学英、法两国文字。尊古斋后为黄濬经营,十分注重所经眼之器物,多留有记录,尤其是青铜器,每有收售,必留存拓片。这在琉璃厂同业中极为少见,也为他赢得声望。他编辑《鉨印会存》时,就以古彝器图案为印谱版框纹饰,此即暗喻其好古一面。

吴式芬,山东海丰(今无棣)人。字子苾,号诵孙,斋名为双虞壶斋、陶嘉书屋。道光十五年(1835)进士,历任翰林院编修、江西南安府知府、广西、河南按察使、直隶、贵州、陕西布政使、提督浙江学政、内阁学士兼礼部侍郎等职,诰授光禄大夫。长于音韵训诂之学,对经史考订有精湛见解,精于金石,善书法,精鉴藏,亦能鼓琴。在编辑《双虞壶斋印存精萃》时,以吉金图案作为印谱版框纹饰,喻己博学好古,亦说明其收藏各方面的积累。

文字

“文雅”除上述以“砚纹”借喻以外,文人篆刻家更以文字作为版框纹饰予以表达,这种用法也极为广泛。版框纹饰内容有谱名、制书年、书斋号等;书体主要为篆书、隶、楷体;纹饰或工整或随意;其中《环溪草庐集印》《梦得双鱼馆印稿》《忍斋百忍印谱》《星堂印存》等为佼佼者。例如《环溪草庐集印》主人,自己喜欢金石篆刻,就以“吉金乐石”四字用作自己所辑印谱之版框纹饰。黄云纪编辑自己所刻之《忍斋百忍印谱》时,更以方篆书陈白沙《忍字赞》中句“不乱大谋,其乃有济,七情之发,惟怒为剧,众逆之加,唯忍为是,绝情实难,处逆非易。当怒大炎,以忍水济,忍之又忍,愈忍愈厉,过一百忍,为张公艺。如其不忍,倾败立至”,作为印谱版框纹饰。《梦得双鱼馆印稿》印谱主人强运开编辑自己印谱时,印谱版框左右两栏为篆书文字,右署“溧阳上沛强氏梦渔父手刊印章,留此用识爪泥”,左署“大岁在重光赤奋若,光绪二十七年以后所作”,以作为印谱版框纹饰。

利用吉祥文字作为印谱版框纹饰也屡见不鲜,例如沈祥龙所辑之《纫佩斋集印》此谱就采用“天赐贵昌,万世无疆。宜尔子孙,百福千祥。年丰人寿,祉并春长。自天赐爵,长乐未央。珍而重之,永寿保康”,这四十字作为版框纹饰。另见孙思敬所辑《潄芳书屋格言印谱》,版框亦是集篆书文字作为印谱版框纹饰,文为:“甘雨嘉祥,宇宙平康。千柱百梁,京庾积仓。赍福上堂,抱福归房。动作有光,世禄久长。日受无疆,子孙盛昌。”也是四十字,其意亦讨个吉利。

上述几位文人篆刻家以“文字”作为版框纹饰,婉转表达“文雅”一面 。

“井“字纹饰

“井井兮其有理也。”语见《荀子·儒效》。“井”本义是形容整齐不乱、条理分明,或比喻浅陋、片面之见识,古纹饰中,“井”亦是一种吉祥象征。以井字纹作为印谱版框的印人有赵宗汴(蜀琴),他幼承庭训,饱读诗书,学识淹博,援例授文林郎,选知县,浙江候补盐大使,不乐仕宦,以课徒为业,恬淡守分,民国时居上海卖字为生。《悔盦刻石》即是其自辑印谱,以井字纹作为印谱版框纹饰,寓意一生不论书法还是刻印均是整齐不乱,条理分明。

黄寿泉(漱盦),广东中山人,以书画及篆刻名于世,抗战时曾居澳门,与港、澳书画家交善,但不为世人所认同。黄寿泉自己编辑之《漱芳室印存》也采用了井字纹作为印谱版框纹饰,似为表达自己才华不被世人所赏识,暗喻贤才沉埋之意。《易》:“井渫不食,为我心恻。”王弼注:“渫,不停污之谓也。”孔颖达疏:“井渫而不见食,犹人修已全洁而不见用。”当为此意。

“亚”字纹饰

“亚”字在中国文化中有着很深的含义,我们从金文中可看,“亚”字原是表示宗庙的意思。以“亚字纹”作为印谱版框纹饰,可能是因为安阳殷墟所出之殷商三玺之一“亚型玺”,以此“亚型玺”演变成为印谱版框纹饰,以示古雅之意。宗庙是祭祀祖先的场所,守宗庙社稷是大事,代表最高权力,以“亚字纹”作为印谱版框纹饰,由此引申为篆刻非小道。此亦是“暗喻”的表现手法。以“亚”字作为纹饰的印谱版框纹饰形态各异,但“亚”字型基本不变,于印谱族群中,用“亚”字作版框者,不下十数种。

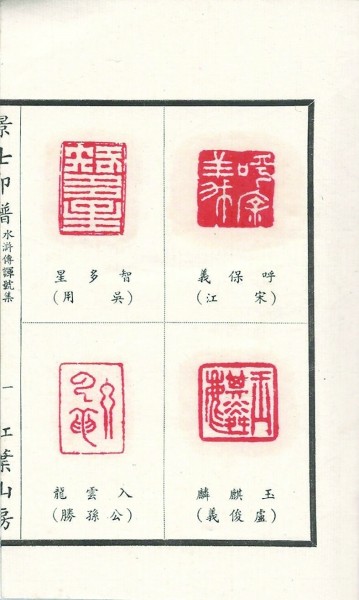

龙纹

中国人都追求吉利,渴望祥和,会崇拜一些超自然力量,如信奉鬼神、瑞兽等,因而,早在商周时期,神兽纹样、吉祥图案、几何图形等已经出现,并应用于青铜器、陶器、古玺等。古人将这些元素融入日常物品或工艺品之中,除作装饰之用,大多具驱邪、招福等寓意。印谱族群中,文人墨客将龙纹、回纹、万字纹、卷草纹、富贵子、蝙蝠、祥云、暗八仙、双环纹等融入版框纹饰中去,由清中期迄民国,此等纹饰比比皆是。

龙是中国古代神话中的神兽,是中华民族最具代表性的文化图腾之一,不少文人都喜以龙纹作为版面的点缀。龙在人们心目中形象多样,因此纹饰也各有不同,根据结体,大致可分为“卷体龙纹”、“交体龙纹”、“双体龙纹”、“拐子龙纹”等。

《绿云山馆印谱》采用“双体龙纹”作为印谱版框纹饰,与其斋号“绿云”相辉映。《易经·干卦》中有:“九五曰:飞龙在天,利见大人,何谓也?子曰,同声相应同气相求。水流湿,火就燥,云从龙,风从虎。圣人作而万物睹,本乎天者亲上,本乎地者亲下,则各从其类也。”《五梅花馆印赏》谱,其版框采用“交体龙纹”纹饰,龙头与龙尾互相交接,加上“卷草纹”及“如意结”作点缀,富装饰味,更见编辑者设计上的巧思。《讱葊集古印存》一谱,汪启淑编辑时,印版框采用数龙盘柱作为纹饰,因民间有“龙盘柱、一定富”的说法,猜测汪启淑用意亦如此。

“拐子龙纹”又称“拐子纹”,是变体龙纹,龙头高度简化,龙身为回纹与卷草纹之结合体,使“拐子龙纹”增添几分柔和,避免了线条呆板僵硬,使得版框纹饰刚柔相济。“拐”与“贵”谐音,有“贵子”之寓意,寓意子孙昌盛、安宁富贵,更取龙的“富贵”之意,以及卷草纹的“连绵不断”之意,因此整体上寓意富贵不到头、子孙延绵不断。比如《粪翁印谱》《般若波罗密多心经印谱》,就是采用图案化的“拐子龙纹”。

卷草纹

“卷草纹”是传统图案之一,多以忍冬、荷花、牡丹、荷花等花草为蓝本,以构成S形曲线之连续图案。“卷草纹”是由蔓生花草构成活泼饱满的纹饰,带有一种欢乐的气息,其连绵不断的造型特点,寓意连绵不绝、生生不息的美好愿望。《贺瑗印谱》 《锦囊印林》《林朗庵自用印谱》《试篆印存》均饰以“卷草纹”,使印谱版框带有流动的韵律感,美观且甚富抒情意味。

祥云

“祥云纹”是由卷曲线条组成对称的图案,线条舒展流畅,象征高升及如意。“祥云纹”形态多样,有十分抽象规则的几何图形,亦有生动形象之自然图形。在印谱中,利用“卷云纹”作为印谱版框纹饰者不少,《张一川集印集》《张寒月印谱》两谱版框以抽象形式的“祥云纹”作装饰,《龙喜吟墅印存》《双桐草堂印序》是写意的“祥云纹”,《春秋馆刻印》则用传统手法来描绘“祥云纹”。

“回”字纹饰

“回”字在《说文解字》中

的解释是:“回,转也。从囗,中象回转之形。”段玉裁云:“渊,回水也,故颜回字子渊……外为大囗,内为小口,皆回转之形也。”“回字纹”是指以横竖折绕组成如同“回”字形的一种传统几何装饰纹样,由于其结构似不断延续,民间借此寓意“富贵不断头”、“吉利永长”、“连绵不断”等的说法。民国前未见有用作印谱版框纹饰者,“回字纹”应用作印谱版框纹饰,是在民国以后。《和亭印谱》《秦汉丁氏印绪》《文三桥先生印谱》《王又村印谱》均采用“回字纹”作为版框纹饰。

环扣纹饰

“环扣纹”寓意是纵横交错,“环扣纹”作为印谱版框纹饰是清末以后的事,此前甚少见到,文人篆刻家将“环扣纹”入印谱版框中,其意为篆刻一技是环环相扣,不论文字学、考据学、版本学、书、诗、画等等,必须各方面兼通。“如意结”是传说中之灵芝,为长生不老之药,乃吉祥瑞草,《凤山楼印志》一谱,就是采用“环扣纹”加上“如意结”作点缀,寓意为结识或结合,或寓意吉祥如意。《蔬笋馆印存》《张如忭印存》《乐石斋印存》也采用“环扣纹”作为印谱版框纹饰,足见印谱编辑者于设计上巧见心思。

云蝠纹

印谱族群中亦常见以“云蝠纹”作为印谱版框纹饰者,带有吉祥、招福、长寿等寓意。这与国人之丰富想象力及实用哲学有关。蝙蝠之“蝠”字与“福”字同音,寓意福到;若蝙蝠衔古钱组成版框纹饰,钱取其谐音“前”,象征福在眼前。以“云蝠纹”作为印谱版框纹饰,是流行于清末民初,如《秦汉印谱》《玩月草堂印存百寿图印存》两谱即如此。

受西洋风影响的纹饰

明末至民国期间,西方学术思想传入,影响整个中国,尤其是鸦片战争前后直到五四运动前后,文人墨客受西方思潮影响甚为深远,这股风气亦渐渐反映于篆刻艺术方面,具体表现在印谱版框纹饰的变化上。

由于受到西方美学思想影响,篆刻家将西方排印技术应用到印谱版框中去,取代以雕板形式制成的版框,这种改变固然带来全新气象,但因太现代化,往往与印谱内容有格格不入之感,只有一小部分印人采用,未形成风气,但也可举一些例子。如《玄圃印存》,由一个简单卷草纹四角连接而成。《袁晓园印存》则采用对角花纹作为印谱版框,简单清爽。

同种印谱而版框不同的问题

在读谱过程中,经常发现同一种印谱,因编辑时间不同,版框式样也存在差异。印谱在古籍中虽属于小众门类,但与整理古籍大同小异,也存在分类著录、版本鉴定的问题。

鉴别古籍版本与印谱版本有共同点,一是看版框,二是序跋多寡,三是查看载体内容是否不同,四是版框颜色不同,五是看谱存册数。古籍对版框考释的要求较为宽松,但在印谱世界中,对版框纹饰却相对重视,因版框纹饰相对可以提供印谱版别及断代之一重要资料。我常会遇到同一种印谱而版框却有不同之情况,初时我亦未留意,后来印谱看得较多,亦集藏到较多版别,相校之下,方明白不同版框纹饰表示不同版别和不同的成书年份,是考据成谱年份的依据。举例而言,《听松别馆印谱》《汉铜印丛》《十六金符斋印谱》《十钟山房印举》《双虞壶斋印存》《簠斋藏古玉印》等印谱都有不同版本,此不赘述。

以上介绍的印谱版框纹饰种种,只是我个人的观察与解读,各人感受不同,或许可以有更多解读。上述印谱版框纹饰之形式和内涵,在印谱族群中只占一小部分。一般篆刻爱好者或印学研究者,较多关注印谱所载的内容,对印谱版框纹饰较少关注。印谱版框纹饰之形式与内涵,尚待集思广益,深入探讨,以便更多地发掘存世印谱版框纹饰中蕴含的意义。但是,存世印谱的版框纹饰,不论其形式如何简单或复杂,涵义如何丰富而多样,其主要作用还在于规整叶面,产生平衡、稳定的视觉效果并框定内容作为视觉中心。

| 责任编辑:文汇报 |