| 格拉肯:一位“迟到”的伟大地理学家 | |

| 2018-03-16 16:44:51 作者:唐晓峰 | |

【导读】与同时代的著名美国地理学家詹姆斯、特瓦沙等人不同,格拉肯不是一个“地理学者模样的地理学者”(as geographer’s geographer),他没有研究多少具体的地理问题,但他对于地理学历史研究的贡献,并不在他们之下。

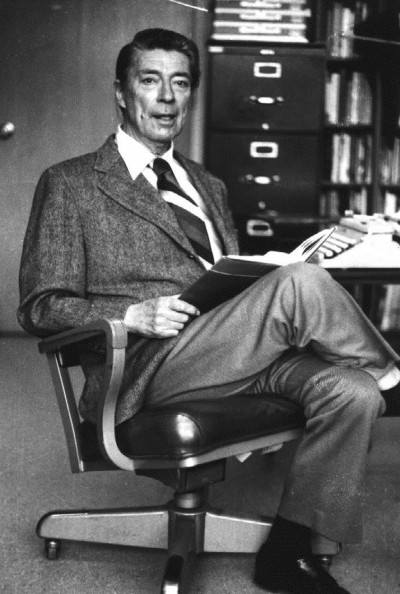

克拉伦斯·格拉肯(Clarence Glacken, 1909—1989),是一位美国地理学家,他在地理学研究上的成就,主要是地理学思想史。曾任国际地理联合会(IGU)地理学思想史专委会主席的胡森(David Hooson)教授对他的评价是:格拉肯把这门学科即地理学的视野极大地拓展,超越了本世纪绝大多数地理学家。他涉及了一系列思想领域的重大问题,具有罕见的广度与深度。他的学术成就会长久地影响思想界,且跨越众多学科。

格拉肯于1909年3月30日出生于美国加利福尼亚州的萨克拉门托(Sacramento)。

1928年,19岁的格拉肯进入加州大学伯克利分校学习,获得社会机构(Social Institution)研究方面的学士学位和硕士学位。在这期间,他主要选修特加特(Frederick John Teggart,1870—1946)教授的有关历史理论方面的多门课程,受到思想史研究的启示,“打开了一个自己不怎么知道的学术领域”。

这一期间,著名地理学家索尔(Carl Sauer,1889—1975)已经在伯克利地理系执教,但格拉肯与他并没有什么接触,“我没有时间选特加特教授以外的课程”。对于地理学,格拉肯在主观上还没有给予特别的关注。

不过,从一位年轻女老师那里,格拉肯不仅学习了多方面的社会科学知识,并开始了解到关于环境的思想的历史,包括古希腊时代的希波克拉底的思想、法国的可能论,以及亨廷顿的环境论。这些可以说是为格拉肯日后耕耘不已的研究领域播下了种子。

格拉肯于1930年代初毕业。在毕业后直到1949年再度进入大学学习的近20年时间里,格拉肯从事了一些社会、军队的工作。这些工作,使他“从抽象的理论思想世界(历史理论学习)降落到现实的社会中”(胡森)。

1937年,他用了11个月的时间周游世界,所游历的地方包括:地中海地区、中东、东亚(包括中国)、南亚等。这些地区深厚的文明积淀,自然与文化、人类与大地之关系的多样性,引出一连串的问题,涉及环境、人类创造力、宗教信仰、传统、风俗习惯等。在46年后的回忆中,他写道:“我有一个想法,我需要实实在在的东西,山脉、河流、明镜般的湖泊、城市、市场等。当我阅读关于思想的历史和与之相关的我所知道的地方的时候,它们都变得生动清晰,充满了意义。”比如地中海的各种景色,会清晰生动地在记忆中浮现。

“没有旅行的经验,我不可能去研究思想史。”这句话如果不是出自格拉肯之口,我们或许不会认真地对待它。显然,格拉肯在旅行中是一个有心人,他说“这些旅行其实是一种田野工作”。“田野工作”,这是地理学家严肃的术语,它标志着对所见景观的出于学术的反复思考,在含义上,与仅仅满足观光的旅行完全不同。这些丰富的经验观察,也被格拉肯吸收到后来在伯克利大学的关于东亚、地中海、欧洲的教学中。

胡森认为这是一个值得注意的经验,成长在真实世界,还是成长在图书馆,对地理学家来说是存在差异的。当然,格拉肯并不缺乏图书馆中的钻研,通过博览群书,他曾与历史时期的众多思想家及学者对话,而由于在真实世界中的当代经验,使他在这种对话中更增添了一份资格。

在1941—1945的5年间,格拉肯被“投入”美国军队,从事文职。他去过冲绳和朝鲜,对南朝鲜失去森林的荒山不能忘怀。而关注最多的是冲绳的乡村。后来,他把在琉球的观察和思考,写成了一本书《伟大的琉球:冲绳乡村生活研究》(The Great Loochoo: A Study of Okinawa Village Life,1955年)。这是他出版的第一本书。

他也曾在华盛顿工作,在那里幸遇第二任妻子,后来又结识她的上司威廉·福格特(William Vogt, 1902—1968),他们三人成为很好的朋友。福格特是著名的生态平衡理论的倡导者,他的《生存之路》(Road to Survival)一书讨论人口与环境的关系,在西方学术界有着广泛的影响。对于格拉肯来说,与这位好朋友的思想交流,令他对如下问题的兴趣油然而生:人与环境的关系有怎样的历史?更重要的是,在历史中人们是怎么思考这类问题的?由于当代的环境破坏问题日益严重,福格特说:著书,可以武装人民,也可以令政治家和领导人警觉。格拉肯说:“这些都促使我去钻研思想的历史。”福格特去世后,格拉肯曾撰文,表达了对福格特的深切怀念与崇敬。

1949年,格拉肯意识到,要满足并发展自己的研究兴趣,必须进入学术机构,进入大学,做一个职业的学者、教授。这时格拉肯已经40岁,但年龄并不妨碍他注册进入约翰·霍普金斯大学鲍曼地理学院(Isaiah Bowman School of Geography)的正规博士课程。从这时开始,他认同自己是一名地理学者,不过,是“一名迟到的”地理学者。

格拉肯的大学学习永远是高效的。1951年,仅用2年时间,格拉肯博士毕业,所撰论文的题目是《可居住世界的观念》(The Idea of the Habitable World),内容包含四种相互交联的思想的历史,它们是:18世纪中期到二战后的人口理论、环境与文化的相互影响、土地的概念、现代生态理论。虽然这篇博士论文始终没有发表,但格拉肯感到从中的收获是令人兴奋的。论文中的重要观点,都被吸收到后来的著述中。

博士毕业后,格拉肯做了一段人种学的调研工作。

在一次去冲绳的路上,格拉肯遇到索尔,这是他第一次与这位地理学大师亲身接触。格拉肯说,他早已拜读过索尔的作品,并感到“历史地理学导言”是最能鼓舞人的一篇,在这篇作为美国地理学家协会主席的致辞中,索尔表达了对于地理学思想史研究的赞赏。

通过这次结识,索尔开始发现并了解了这位“迟到”的地理学家。这为格拉肯的学术命运带来重要转折。从日本回来后,显然是出于对格拉肯的经历以及思想的欣赏,索尔主动介绍他加入了伯克利大学地理系,成为了这个举世闻名的地理学系的教师。在1952年秋季,“我开始了伯克利大学的生涯,而距从这座校园毕业,已经22年了”。格拉肯最初的职位只是一个教员(instructor),而此时,许多他的同龄人都已成为正教授。

索尔支持格拉肯开设一门思想史的课程,并在学校课程目录上将课程命名为“自然与文化的关系”。这门课所讲述的地理学思想史,从古代直至当代。这正是格拉肯热爱并越来越熟悉的东西。他除了休假,每年都上这门课,直到1976年退休。

就这样,从进入伯克利大学教学开始,沿用胡森的比喻,格拉肯又从现实社会中升起,返回到抽象的思想理论世界。据格拉肯自己的回忆,随后参与的几次重要的学术活动,使自己的研究进一步深入和坚实。

1956年,他参加了一场著名的学术会议,会议主题是“人类在改变大地面貌中的角色”(Man’s Role in Changing the Face of the Earth),大会的组织者是托马斯(William Thomas),此外还有索尔、芒福德(Lewis Mumford)和贝茨(Marston Bates)联合担任大会主席。这样的组织形式已经显示了会议的不比寻常。格拉肯为这次大会提交的论文是“可居世界之观念的变化”(Changing Ideas of the Habitable World)。在论文中,格拉肯描绘了从柏拉图、西塞罗到布丰、达尔文这样一条历史思想走廊。他说,“我对人类作为能动的实施者而改变自然这个题目很感兴趣,但我的兴趣并不是在具体的变化,而是在人们如何解释这些变化。”评论说,格拉肯的这篇论文是第一篇对宽广的地理学思想领域造成真正冲击的论文。会后,出版了与会议主题同名的论文集。这部论文集后来成为格拉肯课上长久使用的参考书。

随后,1961年在檀香山举办的“人类在岛屿生态系统中的位置”(Man’s Place in the Island Ecosystem)大会上,格拉肯提交了论文“在自然世界中生长的第二世界”(This Growing Second World within the World of Nature);1965年在普林斯顿举办的“北美未来的环境”(The Future Environment of North America)大会上,格拉肯提交了论文“关于人与自然主题之研究”(Reflections on the Man-Nature Theme as a Subject for Study)。在这些学术活动中,格拉肯向学界展示了自己独特的研究领域。

格拉肯日益认识到,在西方意识形态历史中,神学曾具有强大影响力和解释力,而各种复杂的讨论层出不穷。意识形态是在历史中被人们创造的,属于历史范畴,或者说是人们不断在逝去的东西上面创造新的东西。在复杂的历史积累中寻找思想的某种秩序,成为他的研究目标。

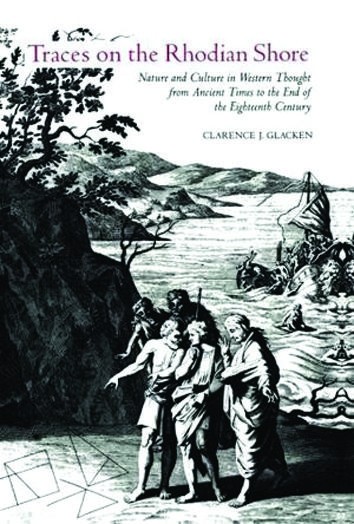

终于,格拉肯将自己多年的研究思考集结整理为一个整体,在1967出版了《罗得岛海岸的痕迹》一书(以下或简称《痕迹》),这部书,既是格拉肯自己学术的里程碑,也是西方地理学研究的一个里程碑。人类文化与环境的关系,是人类生活中的基本事实,也是地理学自立的基石。而这个主题所衍生的许许多多思想却隐藏在不同的名目之下,格拉肯用三大主题将它们揭示出来:1,地球是所谓神意设计的星球,是统一的整体;2,生态思想的发展;3,环境可以影响文化,而人的能动性又能够改变环境。

这部书出版之后,格拉肯的研究仍在继续。1982年,作为《罗得岛海岸的痕迹》一书的续篇——关于19、20世纪人与环境关系的思想史——的初稿完成,但遗憾的是他生前未能见其出版。格拉肯的遗稿最终由拉詹(S. R. Rajan)等人整理,交弗吉尼亚大学出版社,于2017年出版,书名是《环境论的谱系:克拉伦斯·格拉肯遗作》(Genealogies of Environmentalism: The Lost Works of Clarence Glacken,edited by S. Ravi Rajan with Adam Romero and Michael Watts, University of Virginia Press, 2017)。

在1960年代后期,格拉肯担任了伯克利大学地理系主任的职务。同事们回忆,与他宏伟的学术相伴随的是深深的人文关怀精神,他是受各类学生尊敬的、和蔼的老师,这不在于口才,而在于他的睿智、聪慧、善良。格拉肯于1976年退休。

在任教期间,一件很有意味的事是他与惠特利(Paul Wheatley,1921—1999)的合作。1958—1966期间,这位后来成为著名历史地理学家及社会思想学家的亚洲(包括中国)研究专家也在伯克利地理系任教。格拉肯与他一起讲授高级班的文化地理课,讲物质文化,也讲非物质文化。惠特利还增加了他所擅长的城市历史的内容。这门课程犹如一对大师的二重奏,令学生们十分享受。

格拉肯晚年受到心脏病的困扰,于1989年8月20日逝世,享年80岁。人们注意到,与他大约同期的著名地理学家,例如詹姆斯(Preston James,1899—1986)、特瓦沙(Glenn Trewartha,1896—1984)、索尔、雷利(John Leighly,1895—1986)等,都有近60年的写作生涯,而格拉肯还不足25年。但正是这些年的工作确定了他学术上的不朽性。格拉肯以作为一个地理学家而自豪,他被毫无疑问地列入了本学科历史中伟大的学者的行列。(胡森)

毫无疑问,《痕迹》一书是格拉肯的代表作,也是“这个世纪由地理学者或者思想史学者撰写的,最具有学术价值的著作之一。此外,因为这是一个具有唯一性的特殊的领域,甚至对于未来,(其地位)也是如此。”(胡森)

本书围绕三大主题展开:地球是被有意设计出来的吗?地球上的气候、地形、各大陆的构造是否影响了个人的道德和社会性质,是否在塑造人类文化的特征方面施加了影响力?在人类居住于地球的漫长岁月中,人们以何种方式将地球从它假设的原始状态做出了改变?在西方文明中,这三大主题中的观念对于理解人类、人类文化和人类生存的自然环境起着重要的作用。正是这三大主题所提出的问题,开始了西方近代人文地理学研究。

格拉肯在书中的考察范围穿越四个大时代,时间延续2300年,涉及这漫长历史时期的每一位思想家。他说:在探索“这些观念的历史时,一个醒目的事实是,可以说生活在这2300年间的每一位伟大思想家都曾对这三个(主题)观念之一发表过言论,他们中的很多人还对所有这三个(主题)观念都有所论述”。

上述思想观念“散落”在古代及近代思想家们的各种著述中,包括科学、哲学、神学、文学等诸多领域,涉及数百位思想家、文学家、神学家、哲学家,可以说格拉肯面对的材料是海量的、繁杂的,这需要高度的驾驭能力和极大的耐心。况且,还要阅读法文、德文、拉丁文、希腊文等多种文字。

在考察研究中,格拉肯不满足于阅读被整理概括之后的思想家的思想,而是寻求他们的思想原貌。原著才是格拉肯展开讨论的依据,所以,他所要做的不是简单地概括,而是展现思想家们观念的复杂性,甚至矛盾性。例如对孟德斯鸠,一般认为他是环境决定论的代表人物,而格拉肯指出:孟德斯鸠处在一个环境影响理论已经大行其道的时代,所以在这个方面,“人们对孟德斯鸠的兴趣更多地是由于他的影响力,而不是他的原创性”。孟德斯鸠于1755年去世,但是他影响了18世纪下半叶的思想,在满足于思考社会原因的道德哲学中,加入了对自然因素的关注。人们往往根据《论法的精神》的第十四章到第十七章,判定他持有教条式的环境决定论,但通读全书,则很难做出这样的判断。在《论法的精神》中有一些章节(特别是第十四章的第1节、第十九章的第4节)显示孟德斯鸠并非是一个决定论者。《论法的精神》中不同的段落反映了孟德斯鸠个人思想的复杂性。复杂性更接近于真实性。

思想家们的社会影响,往往是社会选择性地接受的结果。孟德斯鸠的影响,当然在他所论证的环境作用的一面,这其实也是时代的倾向。卢梭在这个基础上,提出法律的制定要注意地方文化和环境的情况。这里可以看到环境思想在社会事务方面的重要关联性,这是极有历史意义的表现。

《痕迹》书中类似的讨论很多,所以评论说:格拉肯总是努力验证那些成说或简单的判断,这些判断曾被广泛接受,并被简单重复在问题的研究中。

格拉肯在书中给读者展示的是一个动态的、连续的思想历史的情景。他指出:人们并非用空空如也的头脑去迎接一个新时代及其所提出的人与自然之关系的问题。处于转变时代的思想家,他们都被卷入作为回应新发现而出现的新思潮之中,他们写作时都熟悉旧有的观念,都意识到这些观念在阐释新知识中的重要性,并且都明白他们自身现在必须经历的修正。

思想史,像社会史一样,具有纠缠演变、肯定与否定复杂的过程。格拉肯的方法是在纷纭错综的著述中发现主流。“通常,当我们把挑选出来的多部著作作为一个整体加以审视,尤其是如果这些著作在一个时代(比如大发现时代)结束足够长的时间之后才出版,从而使理论和观察得以成熟并与旧知识相融合的话,那么我们对占主流地位的各种观念以及它们彼此之间的关系就会获得更真实的体悟。”

思想不是空穴来风的另一个重要特征是,它总要以事实为基础,而地理学思想史,是建立在历史地理事实基础之上并被其激励而发展的。变化的地理思想来自变化的大地,包括关于大地的知识的变化。在格拉肯的这部书中,会读到很多重要的、被特别提示的地理变化。这些变化甚至导致整体性的结果。例如:“渐渐地,通过耕作,以及聚落、城堡、村庄、田地、牧场、葡萄园和其他类似的东西,地球的原始状态已经遭到如此的改变,以至于它现在可以被称作另一个地球。”“第二个地球”也就是格拉肯所说的“第二个世界”。在旧大陆,早已没有纯粹的自然,“康德认识到人类的行动力也包含在那些过去和现在的(自然的)作用力之中,……康德认为在自然地理学研究中,有必要把人也包含进来。”

有些变化的描述是包含细节的:“排干沼泽地,让死水流入小河和沟渠,用火和铁器清除灌木丛和老旧的森林。在它们的所在地代之以草场和可耕地让牛来耕犁,这样一个‘新的自然就能从我们手中诞生’。”这是布丰(Georges Buffon,1707—1788)的描述,它可以使人明白英国著名历史地理学家达比(Clifford Darby,1909—1992)关于沼泽地研究的典型意义。

当旧大陆已经深度人文化的时候,新大陆的发现,为地理学家亲眼观察“第二个世界”的开创过程,提供了机会。“新大陆的自然环境常常被看作科学研究绝妙的野外实验室。那些古老的问题现在都可以回答了。”

以下是一个典型的新大陆的动态场景:“一个单独的个人,在一年里就砍倒了好几阿邦(法国土地单位,1阿邦约等于1英亩)的树木,并在他自己清理出的空地上建造了房屋。……这个只有不多资金的人买进了林中的土地,带着他的牲畜和他的面粉与苹果酒储备搬到那里。小树最先被砍倒,较大树木的枝条为他清理出来的地面做了围栏。他‘大胆地向那些巨型的橡树和松树发起攻击,而人们本以为这些树会是他所篡夺的这片领土上古老的君王。’他剥去它们的树皮,用斧头把它们劈开。春天的火完成了斧头没做完的事情,暖和的太阳晒在空地的腐殖质上,促使嫩草生长,成为动物们的牧场。森林砍伐继续扩展,一座帅气的木头房子代替了圆木搭建的小屋。……这一过程在一百年间就把一大片森林变成有三百万居民的地方。”

大自然的“智慧的体系”轻易地被人类改变,过去以为的自然决定人的关系被反转了过来,“第二个世界”在美洲生长得格外迅速,人类创造了属于自己的特别环境,这个环境拥有一种独特的秩序——或无序——而这是自然界中所缺乏的。不难发现,20世纪初美国历史地理学、文化地理学的发展,尤其是占统领地位的伯克利学派的出现,与美洲大陆历史地理的上述特点有很大关系。正是注意到这些特点,伯克利学派的创立者索尔对环境决定论的思想进行了有力的批判,并明确提出了“文化是动因,自然条件是中介,文化景观是结果”这一研究的理论模式。研究农业的起源,研究从自然景观到文化景观的转变,研究文化景观的区域差异,是伯克利学派核心性的主题。

地理事实、地理思想、地理学是紧密关联的,具备了思想史的知识,在思想史的光亮的照耀下,便可以更加深刻地理解每个时代的地理学,无论是希腊化时代的地理学、基督教中世纪的地理学,还是文艺复兴和近代地理学,无论是埃拉托色尼、斯特拉波、托勒密,还是孟德斯鸠和洪堡,他们无不浸润在思想历史的渊流之中。

《痕迹》一书的内容截止在18世纪,但写作的时间是当代,格拉肯是一个充满当代关怀,尤其对当代环境问题极为关注的学者,本书之作,可以说是从当代提问,为当代命题。他曾撰有一篇重要论文“现代西方思想中的人与自然”(Man and Nature in Recent Western Thought),讨论的就是当代问题。此外,由于现实环境问题的日益尖锐,格拉肯的论文风格也开始增加了论战的意味,例如1970年为《环境危机》(The Environmental Crisis)一书所撰写的一章“人类对立于自然:一个过时的概念”(Man Against Nature: An Outmoded Concept),便是对旧有环境观念的批判。1970年是第一个地球日之年(1970年4月22日),格拉肯的论文在这个历史时间点上出现,显示了他的时代先进性。在讨论人与环境的关系时,格拉肯曾肯定中国传统中的平衡与和谐的思想,这体现了他的全球的、文化多样性的视野。

《痕迹》一书出版之后,评论文章出现在地理学刊物上,也出现在历史学、古典学、人类学的刊物上。评语有“丰富的贡献”,“学识渊博”,“迷人的与令人信服的”,“庄重的研究”,“视野广阔”,“伟大的学者,他揭示出地理学更深刻的性质”,等等。

有评论认为,与同时代的著名美国地理学家詹姆斯、特瓦沙等人不同,格拉肯不是一个“地理学者模样的地理学者”(as geographer’s geographer),他没有研究多少具体的地理问题,但他对于地理学历史研究的贡献,并不在他们之下。

在环境危机日益严重的今天,对环境问题的深入研究无疑是一项关键性的贡献,所以胡森不无感慨地说:“如果我们能够在这个星球上度过下一个世纪,那么未来的关心自然与文化思想的学者应该怀着敬意将自己的工作献给克拉伦斯·格拉肯。”

现在,这样一部优秀著作终于有了中文译本,它必将成为中国地理学界、历史学界、思想史学界的重要参考文献。这不是一本概述式的教科书,而是一部深度反思历史的学术著作。关于自然、大地、环境的认知,是人类思维的重要基础,是神学、哲学、艺术、社会学、人类学的原始起点之一和始终关注的主题之一,因此,此书不仅是了解西方地理学的名著,也是一部认识西方文明的独特而深刻的读本。

对此书进行中译的愿望由来已久,但翻译的难度,却令人望而却步。十多年前,我曾组织几位研究生尝试翻译,因种种困难中途搁置。后来,终于找到了梅小侃。小侃是我的老朋友,我深知她的英文水平和做事时一丝不苟的品质,不过,任何人面对这样一部著作,要承诺翻译,仍要下很大的决心才行。幸运的是,小侃刚刚退休,正在时间充裕的期间,在我直率的固请之下,在她丈夫也是我的老同学余燕明的支持下,小侃接受了这桩重任。

大量陌生的名词术语、人名地名,抽象而又婉转的理论阐述,多种文字引文的转译,诗歌辞句的揣摩,这些都是在单纯语言翻译之上的高难项目。开始的翻译较为顺利,但不久后小侃即应邀参与有关东京审判的研究和翻译工作(她父亲正是当年在远东国际军事法庭代表中国人民审判日本战犯的大法官梅汝璈先生),她变得非常忙碌。然而本书的翻译没有停止,这种坚持不懈的努力,令人十分感动。

商务印书馆是对这部书进行翻译的耐心而有力支持者,去年是商务印书馆成立120周年,《痕迹》一书的译成出版,也加入了对商务馆庆的致意。

文:唐晓峰(作者为北京大学城市与环境学院教授,本文为《罗得岛海岸的痕迹》中文版序言,刊发时略有改动)

*文汇独家稿件,转载请注明出处。

| 责任编辑:任思蕴 |