| 建德垂风 维城之基 ——读罗泰教授《宗子维城》(上篇) | |

| 2019-06-14 11:11:19 作者:张良仁 | |

▲兽面纹斗西周早期均1976年12月陕西扶风庄白村西周窖藏出土周原博物馆藏资料图片

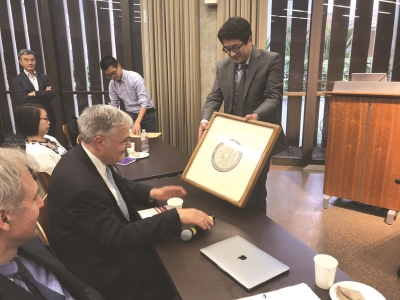

▲2019年6月5—6日,加州大学洛杉矶分校举办“东亚古代礼制和经济的艺术与考古研究:罗泰教授还历庆贺学术研讨会”。图为会中摄影,承李旻、张莉几位参会学人提供,此致谢忱。

▲2019年6月5—6日,加州大学洛杉矶分校举办“东亚古代礼制和经济的艺术与考古研究:罗泰教授还历庆贺学术研讨会”。图为会中摄影,承李旻、张莉几位参会学人提供,此致谢忱。

为什么在商周王朝有如此显著的物化表现?而在世界其他地方则不那么明显呢?到了西周晚期和春秋时期,这种物化表现又有了新的变化,即出现了现代意义上的严格的量化标准。简而言之,此即国内外学者耳熟能详的“列鼎制度”。《宗子维城》的一个重要论点就是东周时期的众多诸侯国大多接受了“列鼎制度”(包括配套的棺椁、车马、编钟诸方面的等级制度),因而都属于“周文化圈”。

笔者是罗泰教授(Lothar von Falkhausen)的学生,以自己的学养来评论老师的著作,实在是不够格的。笔者虽然从大学时代就学习中国考古,而且工作后从事过一段时间的商周考古,但其实没有什么功底,历史文献和古文字都不曾入门。到美国留学后,又换了方向从事俄罗斯考古,就连早年积累的一点家底也丢光了。不过因为跟随罗泰教授读书,课上课下,耳濡目染,所以对他的学问多少有些了解。后来又因为参与《宗子维城》中文版的审校,将《宗子维城》原版和译稿仔细阅读过几遍,对其内容有些了解,所以在此写下一点个人感想。

在国际汉学界,罗泰教授是一位非常特别的学者。他先后在波恩大学学习汉语,在北京大学学习中国考古学,又在哈佛大学学习人类学,在京都大学学习中国考古学,所以通晓欧洲、中国、美国和日本有关中国考古学的研究范式和研究成果。他熟谙西方人类学理论,但是他不像其他一些美国学者,他不喜欢摆弄理论,而喜欢做实证研究。他喜欢广交朋友,只要来到中国,即马不停蹄地到处拜访考古学家,探访考古工地,会晤旧雨新知;有人来到洛杉矶,只要他在,无论多忙,他都会抽出时间来接待。他自己出身德国贵族,谈吐优雅,举止从容,上至年长的学者,下到年轻的学生,无不愿意与他接谈。因而他对于我国考古学界的人和事、学术动态,比我们中国大多数学者(包括笔者)还了解且每每有深刻的见解,是位名正言顺的汉学家。他尊于师长,友于同学,尊于专业,曾为夏鼐、苏秉琦、俞伟超和邹衡等先生撰写评传,自谓非“使徒行传”,而是尝试梳理近百年中国考古学史。他和俞伟超先生交往尤多,对俞先生的感情也极深,所以《宗子维城》题献给俞伟超先生。而对于学术,罗泰先生喜欢较真,经常撰写书评,充当学术界的“啄木鸟”;虽然不免得罪人,但是乐此不疲。所谓“文如斯人”,读者在咀嚼《宗子维城》时,当会体会到他的这些品质。

《宗子维城》英文版和日文版出版于2006年,韩文版出版于2009年,中文版从翻译到出版迁延时日,前后耗时近十年。笔者因参与本书审校,所以知晓其中之艰难。细推敲起来,原因有四:(一)作者当年赴美留学虽没有参加GRE考试,但是喜欢用GRE词汇,这些词汇翻译起来非常困难;(二)他饱读《春秋》《左传》等历史文献,深谙微言大义之道,然对于翻译者而言,言外之意最难传达;(三)他将人类学理论和概念融会贯通,渗透到字里行间,而我国人类学基础薄弱,翻译者不太熟悉那一套语言,所以翻译起来非常吃力;(四)他自己非常爱惜羽毛,译稿出来后,找了三位学者(包括笔者)审校三遍,自己又最后审校一遍,才把书稿交付出版社。在今天追求经济效益的潮流中,一般的出版社早就放弃了,好在上海古籍出版社有眼光,有定力,舍得耐心,耗得时间,始终不离不弃。好在本书一面世,就得到了我国读者的追捧,总算没有辜负出版社的一番执着和投入。

关于本书,夏含夷(Edward L.Shaughnessy)、杜 朴(Robert L.Thorp)、马 思 忠(Magnus Fiskesj觟)、杜德兰(Alain Thote)和汪涛等西方汉学家都前后写过书评。除了一些客套性的溢美之词,他们提出了一些批评意见,归纳言之,有如下几点:(一)本书把史墙盘放在西周晚期,因而提出礼制改革突然开始于西周晚期,是一家之言;大多数学者则认同李学勤的看法,把史墙盘的年代定为共王之世,从而将礼制改革的起始时间放在西周中期,即懿、孝和夷王之世。(二)东周时期族群和文化多样,不存在一个称为“中国”的社会。(三)本书只利用考古资料,而本书所勾勒的时代是《诗经》诸诗兴起的时代,但是由于未使用历史文献,本书没有讲述当时人们的爱情生活。(四)本书过于注重青铜器,而忽略了陶器;而由陶器来看,楚文化不一定属于周文化。以上这些意见,实际并不专针对本书,而是在西方汉学界由来已久,至于《宗子维城》中的回答是否令学界及读者满意,还须请读者自行判断。

故意舍弃历史文献和古文字材料而不用,只利用考古资料《宗子维城》凡分九章,没有涉及政治、军事,也没有涉及经济和精神层面,只探讨周代的社会问题。应当说,周代社会因为有历史文献和古文字材料的便利,过去已有很多学者做过研究,成果可以说汗牛充栋,进一步研究的空间似乎“山重水复疑无路”。本书故意舍弃历史文献和古文字材料而不用,只利用考古资料,不曾想“柳暗花明又一村”,新发现和新见解层出不穷,大幅度地修正或丰富了我们对于周代社会原有的认识。

氏族制度

氏族(一般称“宗族”,本文采用书中所用的“氏族”)制度是西方人类学关注的一个问题,也是研究社会复杂化的一个方向。马克思和恩格斯讲的私有制起源就与它有关,只不过当时民族学刚刚起步,材料并不丰富,他们依赖的是摩 尔 根(Lewis Henry Morgan,1818—1881)收集的印第安人的社会调查资料和希腊罗马时代的历史文献。20世纪西方学者在美洲、太平洋岛屿、大洋洲

和非洲做了大量的民族学调查;当时苏联和中国学者也做了大量的民族学调查,因此民族学资料可谓汗牛充栋,可惜大家没有利用这些材料调整观点。西方人类学家也没有利用这些资料进一步研究氏族制度与社会复杂化的关系。笔者的《村落与社会进化》(《考古》2017年第2期)做了一些尝试。笔者提出,平等的部落社会实际上就是一个个氏族,土地为氏族所共有,作为成员的家庭拥有土地;而到了酋邦和国家,一个氏族或氏族联盟征服另一些氏族或氏族联盟,掌握了土地所有权,于是征服者成为了统治阶层和剥削阶层,而被征服者成为了被统治阶层和被剥削阶层。国家级社会本身也经历了长期的发展,由王国向帝国的转变就是一个重要的发展阶段。按照上述理论的推演,在这个阶段,由于国家权力的强大,氏族制度逐渐遭到破坏。

《宗子维城》一书研究的时间段为西周到战国时期,正是商周王国向秦汉帝国转变的阶段。在人类学上,这是一个以往研究不太充分的阶段。罗泰教授此书充分利用了陕西扶风庄白一号窖藏微氏氏族青铜器群的器物形态,分析研究,提出问题。这批铜器因为器物较多,历时较长,铭文内容丰富,一向受到研究者的重视。其中杰西卡·罗森(Jessica Rawson)等人采用西方的艺术史方法分析了这批铜器的纹饰,从而将它们分为三期。而罗泰教授则利用铜器上的铭文,探讨西周的氏族制度和祖先崇拜。铭文中既有献器者(donor)的名字,也有受祭祖 先(dedicatee)的 名 讳,本 书利用这些人名重建了微氏氏族史墙支族的祖先谱系,并且依据《仪礼》记载,提出古代氏族每五代分裂一次,各个支族的地位依兄弟的排行伯仲季叔而定。这样每个氏族就像原子裂变,随着年代的推移,生长出众多高低不等的支族来。而且随着时间的推移,一个支族的祖先逐渐增多,各个支族的成员,为了节约人力物力,只能选择重要节点上的祖先(氏族创始人、支族创始人)和近祖(曾祖父、祖父、父亲)来祭祀。

这是《宗子维城》的一个重要贡献,它把我们对于西周氏族制度的认识提高到一个新的水平。摆在我们面前的是一个经典形态的氏族制度,至于它的后续变化,本书则着力不多。而实际上,本书所谈到的春秋战国时期的一些变化,如赋税制、郡县制、常备军和军功制都与此相关。有关西周和东周的井田制,因为文献记载零星且多语焉不详,长期以来争议不断,不绝于耳。周天子拥有名义上的全国土地所有权,他将土地和土地上的人口分配给王室、诸侯和卿大夫等各级氏族(支族);至于氏族或支族内部土地如何分配,如何耕种,如何纳贡,我们则多不得而知。施行赋税制后,诸侯国国君直接向本国百姓征收赋税,因而财力大为增强,国力日臻强盛;而相应地,各级贵族的财力则大为削弱。土地可能在这一过程中由氏族所有渐变为个人私有。郡县制实行以后,一个国家不再由大大小小的氏族管理,而是由君主和各级官府直接管理。军队在西周时期由大大小小的贵族自备武器、战车组成,规模甚小;后来改由农户出兵,脱离土地,成为职业军人,国家供给衣食和武器,于是出现了几十万人的庞大军队。同样相应地,此时各级贵族的军事力量也急剧缩小。这样以土地改革为核心,财力和兵力都向国家集中,为后来中央集权国家的出现奠定了基础。可惜其中的诸多细节,今天我们均无从了解。但是所有这些变化都像一只只重锤,砸向了氏族制度。

列鼎制度

等级制度的物化表现也是西方人类学关心的一个问题。在 “过程主义考古学”(processual archaeology)风头正盛的上个世纪六十和七十年代,学者们努力寻找一套客观而普遍适用的标准来衡量,于是有了萨克思(A.A.Saxe)等人的“能量消耗指标”。但是到了八十年代,“后过程主义”(post-processual archaeology)兴起,这种物化标准遭到了怀疑。罗泰教授无疑吸取了“后过程主义”的一些思想,因而为读者特别指出了两点:墓葬首先是丧葬礼仪遗留下来的产物,所以它并不直接或只是反映死者的社会地位;墓葬行为主要体现的不是墓主本人的意志,而是在世的后嗣维护自身社会地位的需要。当然,作者没有放弃物化标准,相反做了精彩的分析。在商周时期,这种物化标准显然是存在的。唐际根和韩建业先后分析了殷墟西区墓葬所展现的社会分化,发现在墓道数量、墓室规模、棺椁数量、青铜器和车马数量等诸多方面都有相应展现。这一物化标准在本书研究的西周晚期和春秋时期墓葬,也有充分的体现。这一现象在人类学上非常重要,需要我们思考:为什么在商周王朝有如此显著的物化表现?而在世界其他地方则不那么明显呢?

到了西周晚期和春秋时期,这种物化表现又有了新的变化,即出现了现代意义上的严格的量化标准。简而言之,此即国内外学者耳熟能详的“列鼎制度”。但是这一制度并没有完整地记载在历史文献中,是高明和俞伟超两位先生拼合了散见于各处文献的片言只语而复原起来的,然后与考古资料对应。然而对应的情况并不是很好,一些诸侯墓(如中山王墓)里出土了周天子级别的“九鼎八簋”,而周天子墓当时还没有发现,随葬情况不得而知;近年来虽然在周公庙发现了周天子级别的大墓葬,但是盗损严重,器物组合不明。所以李学勤先生提出了一个修正方案,即周天子的规格可能更高一些,是“十二鼎十簋”,而诸侯是“九鼎八簋”。现在无法确定哪个方案是对的,但是“列鼎制度”的存在则是没有疑问的。作者于书中所分析的三门峡虢国墓地,为我们提供了九鼎、七鼎、五鼎和三鼎等各种规格的样例,就是一个很好的证明。

▲墙盘西周恭王

《宗子维城》的一个重要论点就是东周时期的众多诸侯国大多接受了“列鼎制度”(包括配套的棺椁、车马、编钟诸方面的等级制度),因而都属于“周文化圈”。这一论点是“反潮流”、“反传统”的,是罗泰教授的创见。以往国内外学者注重各诸侯国随葬陶器上的差别,从而命名了众多的“齐文化”、“晋 文 化”、“秦 文 化”、“燕 文化”、“吴文化”。徐良高和王巍在1990年代就曾经呼吁重视礼仪制度,可惜并没有引起大家的普遍重视;东周各诸侯国在“列鼎制度”上的一致性,研究者过去多熟视无察。书中作者先后以晋国、虢国等姬姓诸侯,以及中山国和楚国等异姓诸侯的墓葬材料证明,西周晚期形成的“列鼎制度”已为当时的大多数诸侯国(除了吴国和越国)所接受。这种对于“列鼎制度”的认同表明,“周文化圈”在东周时期不是在缩小,而是在扩大。

在此基础上,作者又利用“列鼎制度”来观察诸侯间和性别间的等级、地位差别,大大丰富了我们对周代社会的认识。书中着重比较了虢国墓地和山西北赵晋侯墓地,发现虢国墓地有“七鼎六簋”,而晋侯墓地的六座春秋时期“晋侯”墓中四处随葬了“五鼎”,只有一或两座随葬了“七鼎”。作者认为,虽然两个氏族均属于姬姓,但是它们的始祖在亲疏关系上或有所差异:虢国氏族的首领是周文王胞弟的后裔,而晋国的首位国君唐叔虞只是周武王的小儿子(叔)。性别差异则是人类社会的普遍现象,但是女性的地位到底如何呢?历史文献中并没有现成的答案。夫妇合葬在东周时期较为常见,本书得以比较了两者之间的差异,发现一对夫妇墓中,女性享用的列鼎规格比男性低一级;而同级的男女墓葬中,女性的随葬品则要多于男性。为什么会这样呢?这恐怕是我们将来需要回答的问题。

《宗子维城》利用列鼎制度作为“手术刀”,仔细剖析了侯马上马墓地的社会形态。迄今为止,我国已经发掘的周代墓地不少,但是要么被盗掘,要么发表材料不完整,无法观察一个聚落的整体社会形态。上马墓地似是一个例外,它是唯一全面发掘、完整发表的墓地。从1960年到1987年,考古工作者在该墓地共发掘了1387座墓葬,占全部墓葬的95%,其中只有一座被盗掘。该墓地分六个区域,按照通常的假设,一座墓地代表一个氏族,那么一个分区就代表一个支族。其中V区可能属于排行最老的支族,年代最早的四座墓葬(西周晚期)就位于此分区。其他分区在春秋时代早期同时投入使用,后在春秋晚期逐渐废弃。作者从葬具和随葬品两个方面入手,发现代表社会地位的一椁两棺墓和青铜礼器墓在I区多,在V区少,而在III区和VI区则完全不见,说明各个支族地位的不平等。并且,在辈分最高的V区,随葬品总体上朴素无华;而在辈分较低的I区,葬具和随葬品规格反而较高。因此,在上马墓地,决定一个分支的地位,其辈分的高低至多起到了部分作用。

礼制重组

杰西卡·罗森在分析庄白一号窖藏的铜器时,提出了“礼制改革”的看法。“礼制改革”不见于文献记载,是她通过细致的艺术史分析所发现、体察出来的,其内容的核心即是“列鼎制度”的形成。而在列鼎组合中,商代延续下来的、种类繁多、数量客观的酒器消失不见,取而代之的是成套的鼎和簋以及编钟。一般认为酒器用于萨满仪式,酒器的消失意味着萨满教退出了历史舞台。与此同时,个体庞大的对壶、形制和纹饰整齐划一的列鼎和列簋的出现,说明此时贵族更加注重展示其社会地位。杰西卡·罗森认为“礼制改革”开始于西周中后期,但罗泰教授认为开始于西周晚期,具体来说,是(图1)活着的年代,也就是厉王世。夏含夷和杜朴不接受这一说法,认为墙的年代是共王世,其儿子(图2)的年代是懿、孝、夷三世。本书似乎预见了这样的批评,提出了两条辩护意见:一是根据纹饰风格,(图3)器属于西周晚期;二是根据从文王到共王的跨度,史墙盘铭文应该省略了高祖和折之间的几代族长。所言有一定道理,不过本书仍然没有解决一个矛盾:在讨论庄白一号窖藏铜器的风格时(书中表2),本书将折器归入西周早期(约前1050—950),而在讨论微氏族长世系时(书中表7),则把折放到了西周中期 (约前950—850)。这样看来,“礼制改革”始于何时,还是一个待解之谜。

《宗子维城》的另一项重要贡献,是关于春秋中期的“礼制重组”。这也是一次不见于历史文献的“礼仪改革”,是作者从考古资料和铜器铭文中发掘出来的。此时礼仪的中心不再是祖先,通过王孙诰甬钟可以看到,铭文强调的是献器者对宗主即楚王的忠诚,而不是赞颂祖先的功绩;且墓葬随葬的编钟是为了款待宾客(诸侯嘉宾、父兄诸士),而不是为愉悦祖先。与此同时,在一般的贵族墓葬中,多见明器而少见真器,其原因可能是在世的后代不愿意或无力花费资源,为死者提供完整而珍贵的礼器组合。劣等材料制作的,或规格缩小的“明器组合”,越来越多地用于墓葬,到战国时已蔚然成风。而与此同时,墓葬的结构和随葬品也开始模仿世俗建筑和宇宙空间。和巫鸿教授一样,作者也认为著名的曾侯乙墓复原了统治者活着时的宫殿,“东室”和“南室”殉葬了二十一名年轻女子;中室摆放了成套的礼器和乐器,象征君主听政、接待来使、举办宴会、进行国礼和祭祀祖先之所需;而北室则是存放马车和兵器的府库。

与此相对应,死亡世界开始日渐“官僚化”,战国墓葬出土的遣册就是给地府官员核对随葬品之用的。而在高等级贵族的墓葬中,除了与时俱进地体现地方风格和时代特征的“常规”礼器之外,还随葬了一套恢复西周晚期礼制改革的“特殊”青铜礼器(九鼎八簋)。也即是说,高等级贵族以“复古礼器”与一般贵族区分开来。此两种礼器都有可能是明器,但是二者普遍出现在周文化圈的国君墓和高等贵族墓葬中,如淅川下寺、荆门宝山2号墓、南阳长台关1号墓、新郑李家楼郑国国君墓、辉县琉璃阁魏国国君墓、寿县西门内蔡侯申墓、随州刘家崖曾国国君墓。与此同时,低级贵族和平民的差异逐步缩小。通过比较春秋和战国时期的楚墓,作者发现,春秋时期墓葬的棺椁和随葬品依然按照等级配置,而战国时期下层贵族和平民的差别则在消失,青铜礼器消失不见,为明器所替代。而不再见使用陶器,也没有殉人。随葬武器的大批出现,表明军人由过去的贵族扩大到了平民阶层。

民族差别

在西方,将考古学文化与民族研究等同起来的历史文化范式,在上世纪六十年代就逐渐退出学术舞台。在苏联时期,这种范式在斯大林“民族学说(Ethnos)”的驱动下延续了下来。我国学习、接受了斯大林“民族学说”,由此催生出“区系类型学”,成为我国考古学的一个“支柱理论”。民族起源问题也成了学者们热衷探讨的问题,而陶器成了解决问题的钥匙。上世纪八十和九十年代,大家忙着争论夏文化、先商文化和先周文化。“先周文化之争”就纠缠在瘪裆鬲和袋足鬲上。即使到了春秋时期,大家仍然以诸侯国为单位,命名了“楚文化”、“晋文化”、“齐文化”和“鲁文化”等,并且试图证明这些文化彼此各有源流,上承新石器时代文化,以为它们都是本地起源、本地发展,一脉相承到秦始皇统一中国方截止。

《宗子维城》打破了这种观念。作者着重分析了商人和秦人的墓葬习俗。根据历史文献,周人在征服商人之后,将商人迁徙到了洛阳和曲阜。考古学家一般认为,商人依然保持了自己的文化习惯,其中最为突出的就是延续了腰坑和陶器组合。在陕西的西周墓葬中,腰坑极少,而在安阳的商代墓葬里则相当普遍。郭宝钧和林寿晋两位先生1955年就指出了腰坑是洛阳地区商人特有的文化因素。但是在东方,比如山东,腰坑频繁出现,一直持续至东周中期。而在曲阜,墓葬腰坑只是在西周晚期方才出现。相反在洛阳,所发现的腰坑不晚于西周中期。与此同时,腰坑还出现在没有安置“商遗民”的侯马天马—曲村晋国墓地、上村岭虢国墓地和琉璃河燕国墓地,因此已很难说腰坑即是商人特有的丧葬习俗。

▲豐卣西周穆王

陶器是我国考古学家探讨民族起源的一把钥匙。一些洛阳和曲阜的发掘者认为,周人墓随葬的陶器为鬲或罐或鬲+罐,而商人墓随葬的陶器为鬲+簋+豆。但是作者一再强调,它们只是墓葬大小、随葬品多少之别,此外无他。大墓随葬的陶器少、铜器多,而小墓则随葬的陶器多、铜器少。这种差别不仅见于洛阳和曲阜,而且见于不曾安置商人的天马—曲村、上村岭和上马墓地。上述发掘者还认为,商人墓随葬分裆鬲和平裆鬲,而周人墓随葬联裆鬲和瘪裆鬲。它们的确发源于不同的区域,但是它们只是代表了不同的制陶传统,通过陶工代代相传。在洛阳,在西周早期,“商式鬲”居多,而“周式鬲”较少,这与我们期望的征服者带来新器类的情况不相符;到了西周中期和晚期,“商式鬲”则为“周式鬲”所同化。在曲阜,“周式鬲”不仅不见于“商人墓”,且不见于居址;当地作坊生产的大部分鬲为“商式鬲”。

历史文献将秦人视为起源于西北的“异族”,其特有的埋葬习俗就是屈肢葬和东西向。但是《宗子维城》指出两个特征也同时出现在秦国以外,如西周时期的天马—曲村墓地,那里42.8%墓葬的人骨向东或向西,而屈肢葬占16.1%。在当时的历史背景下,这些特征并不意味着秦人大量出现在天马—曲村。作者提出,东西墓向和屈肢葬应该是特殊的宗教习俗,在西北地区尤为流行。相反,秦墓的随葬品与周文化其他地区的情况一致,其中青铜器尤为特别。作者指出,它们的形制非常保守,公元前600年以后,周文化其他地区的青铜礼器的形制和纹饰变化很大,只有秦国铜器仍然保留着西周晚期的形制和组合,陶器也仍旧模仿西周晚期的铜器。而在秦文化起源地的天水毛家坪遗址,发掘者发现了屈肢葬和腰坑,但是腰坑流行于东方,而屈肢葬流行于西北,因而学者们提出了完全相反的“秦人东来说”和“西来说”。这里出土的陶器以周式为主,但是还有寺洼文化的。显然这是秦人与“异族”文化共存的地方。但是作者认为,这些陶器的使用者仍然可能是“异族”,也就是秦人,而不是周人。总而言之,仅靠陶器是不能解决族别问题的。

当然,罗泰教授并没有完全反对在考古学资料中寻找异族的作法。一个案例就是宝鸡益门村2号墓。此墓位于渭河南岸,秦国都城雍城(前677—384)西南二十公里处。其周围发现了“主流”秦人的墓地,但是这座墓葬属于哪个墓地还不得而知。由随葬品的纹饰风格可知,2号墓的年代当为公元前6世纪晚期。发掘者认为墓主人是秦人,因为该墓为竖穴土坑墓,使用棺椁,而且东西向。但是作者认为墓主人为外来的游牧民族,因为该墓没有随葬成套陶器或成套青铜器,而随葬了大量的金器和铁器,此外还随葬了一套青铜马具和短剑。这些器物少见于秦国墓地,而多见于欧亚草原的游牧人群的墓葬中。之所以这样考虑,是因为此墓与秦文化不同,所属的文化分布在“秦文化”之外。作者认为,只有像益门村2号墓这样出土成套的非周器物才能算是判断“异族人”的证据。

“周文化圈”的扩张。笔者在南加州大学做博士后研究的时候,听历史系从事中国史研究的约翰·威尔斯教授(John Wills,1936—2017)提出一个问题:中国为什么这么大?很简单,似乎很容易回答,但实际上相当复杂。这不仅仅因为现在的中国版图很大,而且因为“汉文化圈”覆盖范围也很大。“汉文化圈”逐渐扩大的过程,实质上是一个“汉文化认同”扩大的过程。可惜关心此问题的国内外学者并不多,而《宗子维城》的作者则给了我们清晰的答案。

《宗子维城》讨论的是“周文化圈”的扩张,为此作者归纳出了两个途径。一个是非周民族的融入。山东半岛的东部在西周以及春秋早期,通过铜器铭文或者历史地理,可知属于东夷氏族。但是到了春秋中期,莒国、邾国和纪国的文化面貌已经与齐鲁等周文化相差无几了。其器物组合、铜器形制与铭文表明,莒国已经完全接纳了“周文化圈”的礼制;《春秋》和《左传》记载,莒国这样东夷政治体的代表,经常参加诸侯国的会盟。中山国的统治者出身于狄人,但是该国的都城布局,中山王的竖穴土坑墓、两条墓道和“九鼎八簋”表明,他们接受了周人的礼仪制度。该墓出土的三件铜器上的长篇铭文,记载了中山王参加的联合伐燕,同时使用了周代青铜铭文典型的仪式语言。楚人和秦人起初也是非周族群,但是在春秋战国时期都接受了周人的“列鼎制度”。与之相反,长江下游的吴、越两国没有吸收“列鼎制度”,墓葬随葬原始瓷器,铜器构成无规律可循,墓主埋在土墩墓(屯溪)里。

另一个途径是扩张。在西周初期,周王朝通过封建,将王子、功臣和先王后裔分封到原来商王朝的地盘。随着时间推移,各个诸侯国逐步扩张领土。在战国时期,秦国将农民迁徙到黄土高原,到达大荔、耀县和铜川,甚至到了更北的清涧。在同时期,燕国将移民迁徙到原来的夏家店上层文化区域,到了西拉木伦河流域。在南方,楚国最早控制了湖北和河南南部的大片区域,后来又扩展到了湖南和安徽。在湖南境内,楚人势力渗透进入湘江流域,将原住民驱赶到广东和广西。在重庆,战国时期的楚国墓葬出现在楚国西界以西五百公里的忠县崖脚墓地,与本地的“巴人墓”共存。此墓地距离甘井河河谷的盐场极近,来到此地的楚人很可能是为了贩运食盐到食盐匮乏的楚国腹地。

(未完待续。鸣谢曹兵武、罗泰和孟繁之先后审阅了本文初稿,指出了文中的一些错误和不足,在此向他们表示感谢。至于本文仍然存在的错误,则由笔者承担。)

作者:张良仁(南京大学历史学院教授)

编辑:陈晨

责任编辑:任思蕴

*文汇独家稿件,转载请注明出处。