| 陈寅恪的“què”与“等韵”(上) | |

| 2020-05-13 14:55:58 作者:沈亚明 | |

陈寅恪(1890-1969)的“恪”读què是一个语言现象,既为现实存在也有历史背景,原是不争的事实(参见拙文《陈寅恪自己和至亲三代怎么读“恪”?》和《事实与观点:陈寅恪读音三问》,《文汇报》“文汇学人”2019.5.31和10.25;微信版6.10和11.9,皆有增补)。然而,却被争了几十年。

“等韵”与“恪”争何关?据等韵,每个汉字读音既有“韵”又有“等”。等有一二三四,“恪”被定为一等字。“在音韵上,二等的‘客’因腭化作用可以白读qie(注意决不是合口的què),但一等的‘恪’,和‘各’字一样,是不可能腭化的。”(郑张尚芳《陈寅恪的“恪”怎么会读“què”》,《语言文字周报》微信公号2019.6.13;文末注摘自《胭脂与焉之:郑张尚芳博客选》上海教育出版社2019;承多位读者见示摘段或全文,一并致谢。)

据闻,郑张尚芳2019并非唯一亦非首篇持此观点之文,因具代表性而被推出供重新讨论。(一总说明:本篇凡引私下交流,或原话或大意,或实名或摹状词,皆请交谈者过目。)为方便讨论,暂不虑开口合口,简述命题如此:二等字可能腭化,一等字不可能腭化(普遍规律);“恪”是一等字(特殊陈述);“恪”不可能读què(结论)。

很多人相信这是“等韵规律”,判“陈寅què”是“读错了”。可是,虽然“近代学者陈寅恪”早就被点名统读为kè(徐世荣《<普通话异读词审音表>释例》语文出版社1997),仍读què的生命力却延绵不息。仅举新近两例:一是2019年10月北京大学和三联书店召开的学术会议,二是2020年1月复旦大学和上海古籍出版社举办的纪念活动,据与会学者和陈家代表,发言者一律说“陈寅què”。

陈寅恪的“què”这个语言现象值得研究,意义远逾怎么读一个人名或一个汉字。

(一)陈寅恪的“què”是孤立现象吗?

要证明“‘恪’不可能读què”,按理想需要完全无反例。陈寅恪的“què”这个反例一再被提出,一再被排除。据了解“恪”争者言,常见理由为实证不足、只有一人、人名不作数云云。

(一、一)现代实证概述(2019两篇拙文及刊后补充)

“恪”读què不仅陈寅恪一人,还有同胞兄弟衡恪(1876-1923)隆恪(1888-1956)方恪(1891-1966)登恪(1897-1974)。上溯父亲陈三立(1853-1937)和决定排行用字的祖父陈宝箴(1831-1900),下传本支诸“恪”子女,四代承接相连。

“恪”(及异体“愙”)读què不止陈家,还有邵循恪(1911-1975)和吴大澂(1835-1902)“愙斋”。近接读者反馈,另有名字例证。

“恪”读què不限人名,更具普遍意义的是陈美延(1937-)见证:1946-1948年间,她在附属清华大学的成志小学上学,老师教读“恪守”为“què守”。另一前辈附议,约1953年发行的《新华字典》“恪”注què音,那时大多这么读。学界数人转告,据周定一(1913-2013)《中国语文》1965年文,其时北京话què读较通行(特殊时期图书馆关闭,有些文献难查原文,然皆另途复核,信息大意可靠,下文不注或视情简注)。

设1965年的调查对象以中年为主,半个多世纪后复核不易。我抽问一位1965年在北京读高小的人,答曰:“不记得听过,但并不觉得念‘què守’会很别扭。”另一位约生于1965年的江南读者主动相告:“我也有读‘què守’的印象,可能是在中学。”可惜经追问,忆痕极为模糊。残迹日淡快闪瞬消,顺手捕捉点滴,录下备考。

再者,“恪”读què并不光靠口传和一两份书面留证。自1912年至今,多部现代国语(非方言或古汉语)词典收“恪”字两读,有的列“读如却”为第一读。

综言之,“恪”读“却”曾普遍,非一家一地特例,虽因统读渐被忘却,但从人名这条线得以保存。取陈寅恪上下四代为可溯实线,从定谱名起算,历时一百五十年有余。

(一、二)“读错”观点势强

过去流传,陈寅恪的“què”是学生错、朋友错、女儿错、妻子错。

郑张尚芳2019:陈寅恪的恪究竟读kè读què,颇受关注,已经有不少文章。并且有陈先生熟人,指出了先生故乡、兄弟、本人都读kè,而其夫人却坚持读què的有趣事实。

含上摘之文集出版于郑张尚芳(1933-2018)身后,原作者生前虽曾审阅,然博客非论文,恐未及核查“熟人”“有趣事实”的属实程度。据陈寅恪之女小彭(1931-),她父亲从来没有去过名义上的江西“故乡”,陈家至亲近戚友邻“从来没有人念kè!”

郑张先生辞世前不尽知情,不该苛责,对徐世荣(1912-1997)先生亦同理。相信两位前辈若在世,见到2019拙文披露的可溯源资料,比如“本人”“兄弟”和父祖怎么读“恪”,应会为后学树立楷模,尊重逝世更早的几代先贤,斟酌曾言观点。

然而,随着陈寅恪本人和上代都读“恪”如“却”的事实逐步明晰,直接间接疑问也跟着升级:陈家祖上怎么会……?“方言折合错误”“矫揉过度”等说法循环,有评曰:“恪”是一等字,本人和祖上都读q音“也没用!”

而且,无论同情读què还是坚持读kè者均有明言暗示,新刊字典不收què音,通过中小学教育,只读kè必成大势,眼下只是照顾部分老人恋旧情感……

诸如此类概非本篇议题,略叙背景而已。本节余部针对陈家祖上是否“读错”之惑,探察为孙辈选字者陈宝箴在生之年与之前,那时候的人怎么读“恪”?

(一、三)清代典籍存录

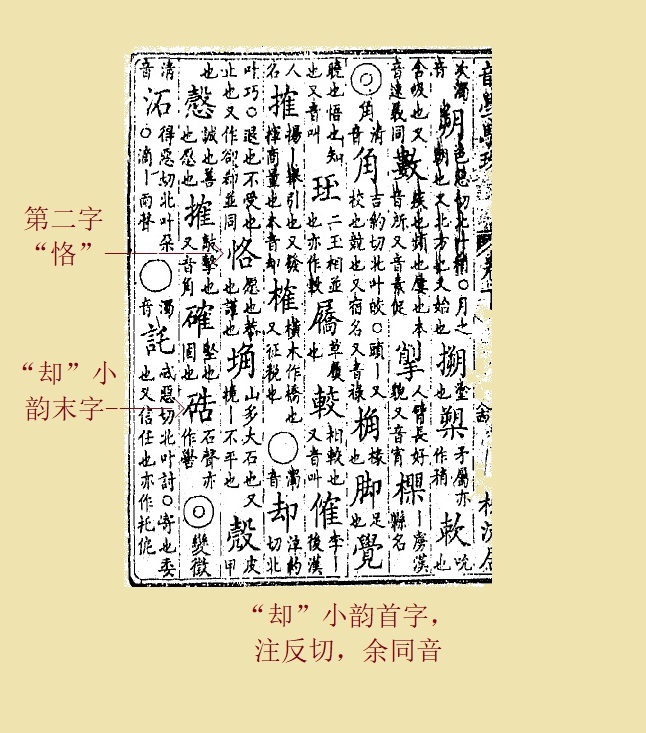

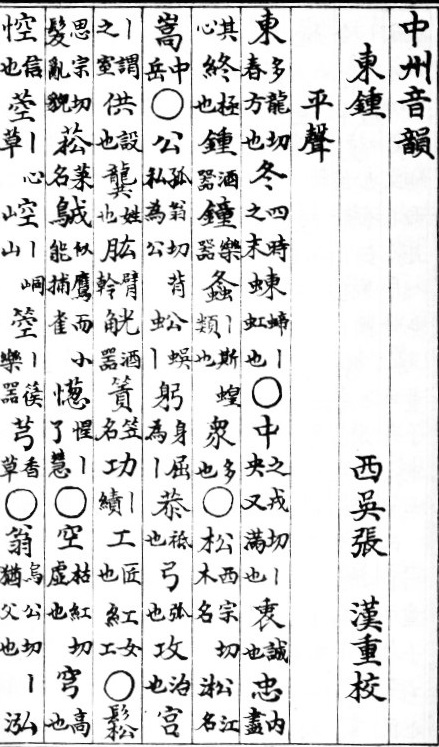

【图1:《韵学骊珠》含“恪”之页,附助读简注】

《佩文韵府》科举须知,考生写八股和考官判试卷,都不一定口诵。《康熙字典》雅俗皆晓,“恪”争反复引用,读者眼熟能详“苦各切”,思流易堵。况且,陈宝箴乡试举人,陈三立殿试进士,不至于不知道连童生和侍读都会翻检的这些书。于是,我绕过另寻,以清代中后期的《韵学骊珠》为切入口。

【图2:《韵学骊珠》署名页】

查《韵学骊珠》,“恪”字属入声“约略”,归“却”小韵。

小韵第一字即韵目“却”字紧下,注有反切“泣约切”。又注“北叶巧”,意谓北方话读如“巧”,查同书“起杳切”。对应现普通话,“却”读què,“巧”读qiǎo。

第二字就是“恪”,释义“愿也恭也谨也”。不注反切,依惯例与“却”同音。

同小韵第三“埆”、第五“慤”、第六“搉”和第七“确”现都只读què,第四“壳”两读ké和qiào(以上拼音皆据《汉英双解新华字典》商务印书馆2000)。第八“硞”有“多种读法,通常读què”(承教于《汉语大词典》编纂徐文堪;维基词典标三读què/kè/kù,附参考书目《汉语大词典》第4卷2433页第11字和《辞海》第967页第1行第2字)。概观之,八个字彼时同音,今皆有q读。

据凡例,该书收字“皆目前常见易识者”,反切所注是“本音”,而“一字几音者,亦皆就大概所知而引之”。若某字在“经书子史中有读别音”,词曲“引用成语”时,则“当以字典查明类推”。或可这么理解,该书只收“目前”常用字的通行读音(包括本音和异读),不收只见于故纸堆的生僻字和“常见易识”字在成语中的“别音”。

我既查清刻本书影,也查新印纸质本(欧阳启名编,中华书局2006)。新本附“笔画索引”,若多音字收在多个小韵,会列出相应页码,如“契”字有四个页码。而“恪”字,则只列一个页码。快速抽查若干今读kè但原是入声的字,如“克”“刻”“客”等,以及现声调略异的“渴”“咳”“磕”等,同小韵内均无“恪”字。

略去比较小韵分合的另层思考,先简括直观所得:“恪”只读“却”不读“克”。

或许可以这么理解,据著者沈乘麐(约1710-1792前)采集的当时社会通行语音,“恪”主要读“却”。并列有二音,南方不弃入声“泣约切”,北方入归上声成“巧”。至于“克”读,落选“本音”,也未达标可跻身为“一字几音”之一。

(一、四)择书考量举要

从《韵学骊珠》切入有多层意义,下为我读序言凡例时所思点滴,未及方方面面。

读凡例,编撰思虑颇周,用功不浅,博览并蓄而不是书抄书。著者自述以《中州音韵》为底本,参看《中原音韵》《洪武正韵》,并“探讨于”《诗韵辑略》《佩文韵府》《五车韵瑞》《韵府群玉》《五音篇》《海南北音辨》《五方元音》《五音指归》《康熙字典》《正字通》《字汇》诸书。可见,并非不顾《佩文韵府》《康熙字典》。

《韵学骊珠》编于乾隆年间,又名《曲韵骊珠》。虽“专为歌曲者填词家”,然亦供“书室中置之案头”。可测既需方便坊间艺人查用,又需防备书斋学人耻笑。为后一点,注音当有出典。乾隆恢复科举试帖诗,儒士熟记官韵。为前一点,采录字音与实际语音不能相差太远,并具一定普遍性。词家、歌者与观众鸿儒白丁均有,得兼顾吟曲念白不拗口,坐席听来也顺耳。且需听了能懂,边听戏边查韵书哪里来得及,只有当场闻声会意,才能即时品趣共鸣。散了场也不见得就完事,彼时皇上好风雅,戏迷朝野遍布,要是某位余音萦耳,起兴自己哼哼或调教他人,核对字书韵典也不至于惊诧“错”了。

“曲”应是昆曲,我有个“惊诧”亲历。二三十年前购得一张音碟,内含《牡丹亭》片段,是上世纪八十年代初上海昆曲团的改编版。演唱录音有个字与汤显祖原本不同,起初错听为淫字,吓得不轻。直到十几年后读到上昆改写的唱本,才松了口气。

《韵学骊珠》新印本“序一”作者吴宗济(1909-2010),长于实验语音学和方言调查研究。吴序强调“正音”“协韵”“规律”等,评曰:“此书博采众长,斟酌并取”。由此推测对“恪”字,沈乘麐取“却”读弃“克”音,也当知“众长”而经“斟酌”。

吴评应据细读详究,择序中二例为证。其一,吴梳理全书“各韵中所注清浊字与字音的关系”,归类解释。其二,吴称赞沈乘麐知晓声韵调的结构,努力补救沿袭旧韵书反切之欠缺,“他所用反切两字,将发音的方法、声调的阴阳都照顾到了,全书所有字的反切都这样改了,工程是不小的。他的改革在当时是被誉为‘出奇前人之外’的。”吴先生能如是说,需审视“全书所有字的反切”,对照“前人”标注,这个工程也是不小的。

作“序二”的楼宇烈(1934-)有言赞该书刊后影响力、可靠性和稳定性:“此韵书一问世后即深受曲坛重视,并成为后世曲界填词与度曲所遵循的最主要的韵书。……昆曲界遵循了数百年的韵书……对我们在度曲中正确地吐字发音,行腔归韵,是很有补益的。”

而《韵学骊珠》刊前取材,也当有相当的稳定连续性。沈乘麐曰:“整五十载凡七易稿而成”。沈氏手稿在乾隆五十七年即1792年方始传出,成书当更早。上推五十年,编撰始于1742年之前,距今约有二百八十年。

(一、五)同代韵编二证

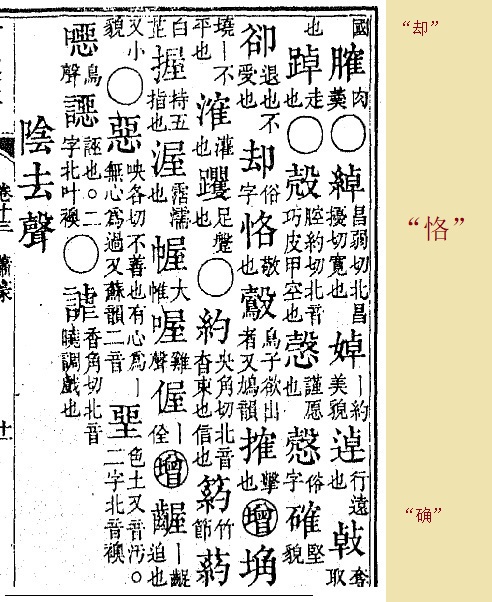

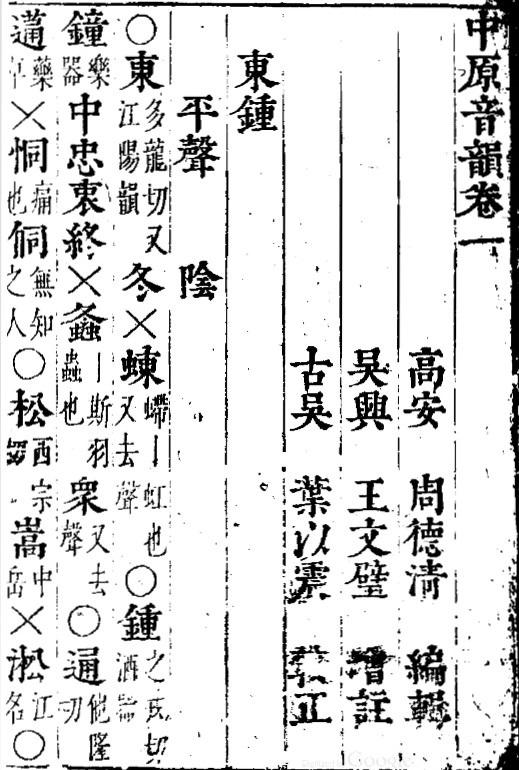

【图3:《中州音韵辑要》含“恪”之页】

【图4:《分韵撮要》含“恪”之页】

先找同类,王鵔(鵕)《中州音韵辑要》也是曲韵,首刊于乾隆四十六年即1781年,比《韵学骊珠》面世早十一年。编写期算来属同时段,语言环境近似。精通词曲韵律的吴梅(1884-1939)以顶真考究著称,对该书评价不低。书内“恪”归“壳”小韵,注“腔约切”和“北音巧”,同音字“却”“确”“慤”“搉”“埆”“?”等现都读què(据北京大学藏本《中州音韵辑要》书影,亦承石汝杰见示今印本《音韵辑要》图页,下文标*皆为石兄见示资料)。

同时段的意义本节尾部再议,而同音字的意义留待下节前部。

清代多本韵书“恪”“确”同音,为避同源相抄之嫌,再找一本“异类”。下引一本非曲韵,年代稍早,地域差距大,功用不同,性质也颇特殊。《分韵撮要》是迄今所见最早的粤语韵书,一般认为,所记为约在明末清初粤语音系。彼时国都北京,该书若照抄官韵,就不像广东话了。故我认为,其同音归组应反映当地实际语音。书内“恪”归“确”小韵,同组字还有现国语都读què的“榷”“慤”。

清代后期,曾有美国人为《分韵撮要》加英文释义和拼写注音,成了一部按韵编排的汉英字典。试想,外国人学说中国话,理应希望所发之音能被当时活着的中国人听懂。类比同音是捷径,而归错同音岂不坏事?若说这点涉中外,下一点带及古今。粤语和唐代韵类之渊源广为人知,而据俞敏(1916-1995),等韵起源于唐代。

古音方音历时关联、南北音变岔支汇流,都是大题,仅记闪念备忘,点而不议。虽思绪可闪,治学需踏实。各截段平面能否找到充足的共时资料,对我来说还是未知数。唯取清代二书为佐,以示《韵学骊珠》并非孤证。而思及介面,念在引人入“深”。

(一、六)明代文献觅踪

择三本为例:《中州音韵》《西儒耳目资》和《中原音韵》王文璧增注本。

《韵学骊珠》参酌十多种古籍今典而倚重一书,折射著者对当时通行语言和通用韵书的了解。溯其底本至明代中期,王文璧(一说约1414-1504后)所编《中州音韵》(约1503)也是一本曲韵。曲韵类韵书原为助人口耳沟通,或多或少映射实际语音。所收字音若在众目睽睽下发出声来,一般能被接受。

【图5:《中州音韵》署名页;;承耦园协助取得书影】

《中州音韵》内,“恪”属“壳”小韵,“叶巧”。同组另五字“却”“确”“鹊”(加注“叶悄”)“皵”“碏”,今皆读què。该小韵属“入作上声”,查上声“巧”为“丘杳切”。

【图6:《中州音韵》含“恪”之页;承耦园协助取得书影】

本稿初成,获悉有文先述《中州音韵》“恪”“却”“确”同音。读该文,我虽对某些“释”(观点)有保留,但赞赏其“考”(事实)。特摘“恪”读细音“非孤例”“不会是偶然的失误”和“今通呼”等语,以彰其功,并助我议。

陈宁《“恪”字què音考释》(《语言学微刊》2019.6.22): 一等字与二、三、四等字同读细音的情况在《中州音韵》中并非孤例。……一等字读细音的不仅有“恪”,还有“尻訄”和“恒”。它们都是牙喉音开口一等字,都有相配的二等字。这说明“恪”字读细音不会是偶然的失误,而是有其原因。 ……1587年江苏江宁人李登编的《书文音义便考私编》记载恪有“渴、却”两读,前者是“旧音”,后者是“今通呼”。[按:文末注原载《汉语史研究》第16辑巴蜀书社2013。我一般不议2019春拙文前的论“恪”文,但估测该文再发是供再讨论。同文列多种明清q音记录,荐读不赘。]

同样,我虽不赞同郑张2019的观点,但很赞赏文内这一重要事实:“实则这个音明代就有了。金尼阁《西儒耳目资·列音韵谱》已经收入”。依郑张上文,“这个音”指“恪”读“确慤”。金尼阁(Nicolas Trigault,1577-1628)是法国传教士,《西儒耳目资》(约1626)是用罗马字母为汉字注音的字汇。一般认为,该书所记为明末通行语。

【图7:王文璧增注叶以震较注《中原音韵》署名页】

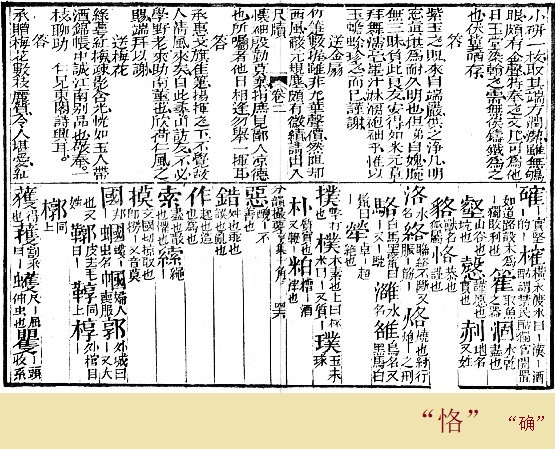

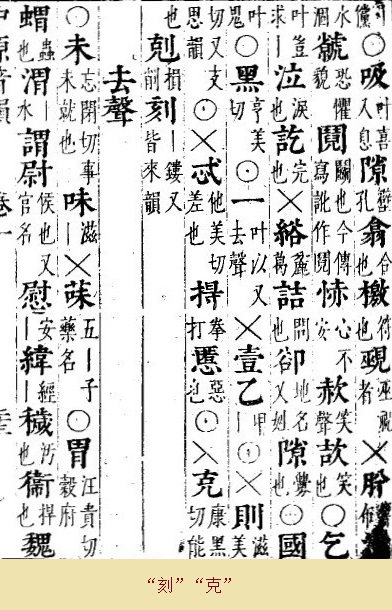

【图8:王文璧增注《中原音韵》含“恪”之页】

明清已衔接,再提一本元明两朝接续之作——元代周德清(1277-1365)所著《中原音韵》的明代王文璧增注本(叶以震校正;一说叶乃主力,本篇依署名次序,简称“王本”)。正式发行比《中州音韵》晚,尚未查加注何时起始。现存世的《中原音韵》均非初刻,有研究把传本分为两大系统。一称“的本”系统,即通常所指不带注音释义的《中原音韵》。“的本”在“起例”提到,另有“逐一字解”的“刊雕本”。元代印本已失传,王本被称为《中原音韵》“翻切圈注”系统(李惠绵《<中原音韵>“的本”与“翻切圈注”本考辨》,《台大中文学报》41期2013)。此处不议版本,也不拟上溯元宋,归王本于明代,有增添,但基于前朝。

清代四库全书本《中原音韵》无注音释义,无“恪”字,且无“克”无“壳”,也无“却”“确”“慤”。与“渴”同音的只有一个“?”字,而“刻”归“客”小韵(参见下节末讨论“刻““客”及配图。)。

【图9:王文璧增注《中原音韵》含“克”“刻”之页】

《中原音韵》王本内,有“恪”字。与“确”“却”同音,属“壳”小韵。那么,“恪”读不读“克”?查含“克”“刻”的小韵,没有“恪”。

(一、七)第一节小议

“恪”读“却”为“通呼”在录五百余年,陈寅恪的“què”不是孤立的语言现象。

动笔前,接多位素未谋面的读者点题,要求从音韵学替陈家祖上解答“恪”怎么会读què。得先抱歉,本文全篇无此奢望,只是不轻信排斥性的“不可能”,以保护多途续探之可能。为溯“可能”,稍查十六世纪以前的韵书,彷佛可勘踏石,暂未深入探水。借“探水”“踏石”为喻,由海边警示牌联想:自知水性欠佳,担心在没有把握水势(即足够材料)前,绕着“怎么会”打转,易陷漩涡或被潮汐推裹,看不到够不着“可能”之石。

一连三篇拙文至本节,只不过立足浅滩,辨察波痕人迹。“浅滩”喻所察时段,我特意截取的是从当代此时陈氏女儿到陈寅恪本人再到清代后期陈氏祖上,因有两条可循实线互佐互证。“波痕”喻纸面记载那条线,已见多种古代韵书、现代词典和调查报告映射历时各段“恪”读。“人迹”喻口语实例这条线,“恪”读què不仅家族多代一脉直传,社会使用范围也相当广,遍及京城与各地,尚可采录回溯(故本节内前辈皆注生年)。

首篇拙文言三代至亲,是以陈寅恪为中点,上承其父陈三立,下继其女陈流求(1929-)、陈小彭和陈美延。次篇已达其祖陈宝箴,本篇涵括其曾祖陈伟琳(1789-1854)及更早。《韵学骊珠》编书耗时五十年,初刊于1792年,在养育陈宝箴的陈伟琳出生后三年。我所依再印本原刊于1892年,在为诸孙选“恪”名的陈宝箴去世前八年。现存石印版发行于1924年,彼时办家塾亲自督教诸“恪”的陈三立迈入七旬。我并不是说陈家按《韵学骊珠》定“恪”读“却”,但认为该书所注“恪”音,应是当时“活”在各阶层大多数人口中耳中的声韵调,而陈家祖上有生之年与之前恰属“当时”。

综观先后例证,“恪”读“却”不仅活在当时,而且活在其前,仍然活在当前。

历史不应割断,现实理当正视。推测与检测规律都离不开数据,眼前放着连环可溯的语料,对语言研究是难得又难得,为何不重视再重视?

未完待续。本文第二、第三部分见文汇app“文汇学人”

作者:沈亚明

*文汇独家稿件,转载请注明出处。