| 陈寅恪的“què”与“等韵”(中) | |

| 2020-05-13 14:56:31 作者:沈亚明 | |

这是全文第二部分,第一部分见文汇app“文汇学人”。

摘引言“等韵规律”以方便读者:“简述命题如此:二等字可能腭化,一等字不可能腭化(普遍规律);‘恪’是一等字(特殊陈述);‘恪’不可能读què(结论)。”

(二)“恪”字必定是一等吗?

为字定“等”,是对语料的一种解释。解释会有不同观点,可以也应该讨论。上节显示,“等韵规律”的结论与实际语料有矛盾。接着需要一步一步往上查,问题可能出在哪个环节?在同一体系内有无简单的解决办法?这节邀请读者,一起来试试。

(二、一)“同音”“反切”“等”有何不同?

异同多层多边,因“事实”与“观点”不时在脑海中冒泡,且顺此简议三者。

同音:这是一种极简单的注音手段,用直观的方法记录事实。

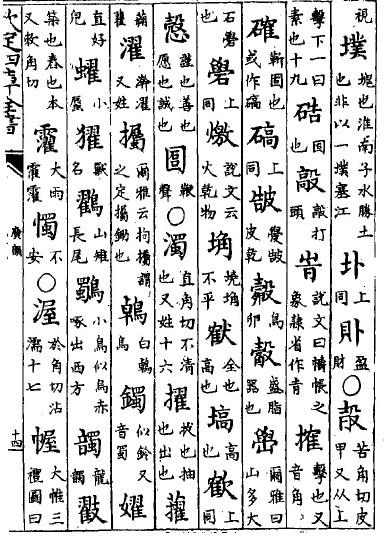

常用韵书将同音字列在一起(见已附配图),组成“小韵”。辨听字音一样不一样,一般无须专业训练。哪怕编者有疏漏,还有使用者这一关。尤其是《韵学骊珠》这类曲韵书,所录同音字会受到同时代人检验,也需得到有学养者认可,获荐刊发和重刊。

至于为科举而制的韵书,惯尊古音为“正”,取多重标准,常抄袭旧籍,不一定调查实际发音,有恃奉诏而无恐百姓不服。儒林不乏明哲保身之士,即便日常对话与钦定之音不同,某些场合也得掩疑藏拙。书生赴考求一席官位,阅卷人判对错定名次,应试者有异见下场如何?举丁度进呈《礼部韵略》劄内错韵数例:若犯“落韵”“重叠用韵”等大忌,必致落第;而犯“同押官韵无出处”等失误,则会被“抹”即扣大分。

应预览提议,插评数点以扩前述。一者,据致力研究《韵学骊珠》音系的石汝杰,该书并不记录“某地自然方言”。二者,历代“正统”韵典多以《切韵》为楷模,续录跨时跨域“复合体”而非某地自然方言。(我受陈寅恪《从史实论切韵》启发亦据通识言此。石汝杰赞同,继以分析多本元明清韵书提出较详论证,并允许摘引,我拟插入续篇。)三者,古时读书人是少数,试帖“书面音”用于口头交际的实情待详考。而在电影电视“史前”年代,听戏人当是大多数,不少读书人也在内。曲韵韵书应运而生,综纳自然流通于众人口耳之音。四者,评书参数多项,我无意论优劣。曲韵有其不足,从何人胜任编辑到何时允许出版,都未经正规程序审批,质量无政府担保。而正因曲韵缺靠山,得靠读者投票。《韵学骊珠》读者群有文人艺人普通人……保不准儿还有宫里的人。沈乘麐无甚权势名气,所著不尽完美,但流传甚广。编书者择音,用书者依耳顺之音择书,也是一种自然流通。

为上段尾句加注:“自然流通”指听戏犹如看电影的年代。“耳顺”有多种情况,也含耳闻某音先不惯,再查韵书开眼界,若不信即可核实。顺此加评第五点:曲韵的另一特点是经师徒授受,留下一条口耳连续之线,现在还可用来对比书面记音。说个亲历,我听昆剧《桃花扇》唱“客”如“楷”,因耳生而查《韵学骊珠》,果见“北叶楷”。该剧作于三百多年前,那时当众这么唱,听众应不至于少闻多怪如我。

反切:这是一种分析性的注音手段,编书者教用书者怎么读。

“反切”用两个字为一个字注音,理想的是“上字”与被注字同声母,“下字”与被注字同韵母同声调。注音者得先将三个字音各自拆成两段,再配成对对齐。拆与对都需分析,皆涉观点。在音节结构知识不普及的年代,普通人参与验证会有困难。

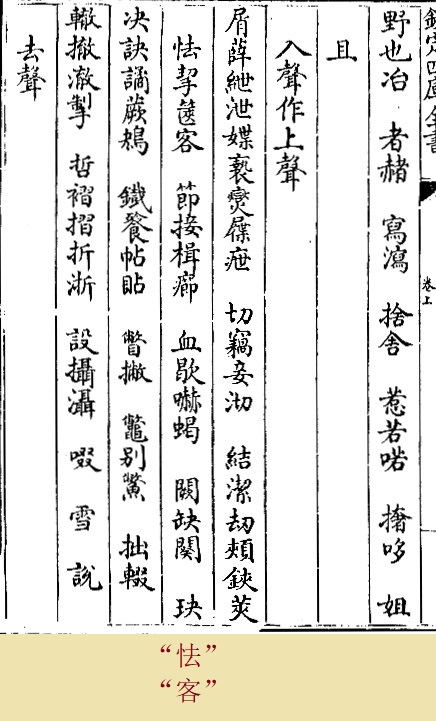

常见韵书大都只为小韵首字标反切,多音字加注又读,有时收于多个小韵。如《韵学骊珠》“却”小韵第八字“硞”,在《广韵》分属“酷”和“?”(壳)两个小韵,分别为“苦沃切”和“苦角切”(一作“克角切”;因《韵学骊珠》编于清代而依《康熙字典》所录《广韵》反切并选书影)。可以这么理解,编韵书者先把数据按同音分归小类即小韵,再用反切分析每个小韵的读音。试想,倘若数据归类不准,分析能否保证歪打正着?具体一点,假如把不同音的字归入同一小韵,用同样的反切注不同的音,怎么保证都准?

【图10-11:《广韵》含“硞”二页】

对教人怎么读,内容恰当与否、方法有效与否,观点都可能不同。沈乘麐曰:“翻切之法诸书都有,但俱远一字未能矢口而得”,且多见“与本音不恰”。

先说“本音”。被注字和反切字的读音都会与时俱进,但方向速度可异。隋代《切韵》所记已是几百年前“旧音”,假如书再抄书,便可能“不恰”清代通读。

补个“耍嘴”插曲:上节有一短句“读者眼熟能详‘苦各切’”,笔友预览返回稿改“眼”为“耳”。我戏曰:有谁“耳”闻古人念“苦”念“各”?编《康熙字典》者可曾耳闻《切韵》《广韵》编者怎么念?今人写文引“苦各切”者又可曾耳闻《康熙字典》编者怎么念?读者不过“眼熟”反切用字罢了。

再说“矢口而得”。那有关教学效果,体现编者设计意图。读者只有根据书面注音读出字音,才能验证与“活”的“本音”是否相“恰”。据我领会,《韵学骊珠》著者有此诚意,自创反切体系显其苦心。吴宗济在序言中如此称道沈乘麐的细心:“他所选用的切音上字,其声母要求与所注字的声母相同,其韵母尽量选用与所注字的韵母和介音相同或相近的母音;他所选用的切音下字,其韵母要求与所注字的韵母相同,但尽量选用零声母或喉擦音声母的字。这样连起来就能‘矢口而得’。”

等:这是一种特定的分析方案。恕我回避解释“等”本身,仅道几句门边谈。

常见韵书一般不注明某字是某“等”,而单用“等”也不能给字注音。初有韵图析音分四行,是有一二三四等。原为实用而设(据俞敏),后成深奥学问,观点之争从未停歇。见字能念的人往往不知字还有等,无从验证合否事实。

为答问,我曾从一个角度比较“等”“反切”“同音”关系:韵图按韵制表,纵列声母,横依声调划框,框内分行排等。原则上一种声韵调组合在表格里占一个位置,不管有多少个字同音,只填一个代表字。韵书按同音归小韵,只为韵目(即代表字)注反切(即声韵调组合)。就此而论,同音仍不失为基点。

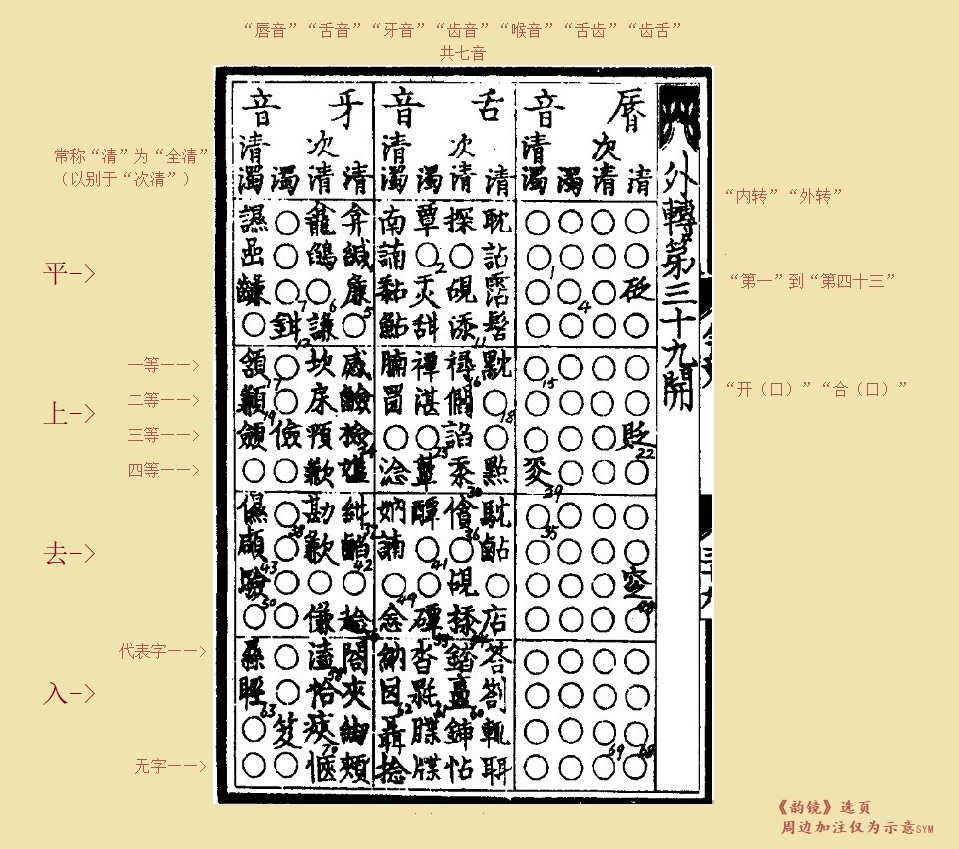

【图12:《韵镜》选页,原为私聊加注,仅供参考。】

又接提议,再用“形象的方式”说说。我即以买鞋为喻:本人买可用脚去试,好像对“本音”。接近者代买,可向本人讨合脚的鞋去比,犹如比“同音”。远程或转托可指物参照,或似注“反切”,若写函可注鞋长同信笺纵向(喻上字同声)宽同信封横向(喻下字同韵同调)。而“等”非“码”,只讲几等是无法买鞋的,还得交代何纽何摄、开口合口、内转外转、全清次清……我正在想该怎么比喻,提议者却叫停,说头疼。

一下子想不出合适比喻是我的问题,但围绕“等”确有不少问题令人头疼。就连“等”到底是什么,自一千多年前该词用于汉语音韵起到现在,理解不尽相同。汉语“等”是多义词,一个世纪前西方学者究其概念,译名分成两类(Division和Rank)。“等”也是常用词,用作术语,义项会有叠交。光说术语涵义,韵图列“等”在先,据韵书反切归纳定“等”在后,然有回旋。而“等韵”一词也涉歧义,或许因外文中文转译纠缠。

若说母语原始义,国内国外均有论述,等韵术语由西域进口,僧侣传授。最有趣的文章是俞敏《后汉三国梵汉对音谱》(原作1979,收于《俞敏语言学论文选》商务印书馆1999)和《等韵溯源》(《音韵学研究》第1辑1984),业内业外皆可读。该二文抨击等韵,直冲根基。按学术史常例,应会引发一石激浪般的反响。我多方询问,对俞敏的尖锐质疑,这么些年来有无水平相当的正面回应?我本指望有。便可望澄清等韵的本质问题,亦可透视当前音韵研究的mind setting (思维定式)。奇怪的是问来问去,竟无一人说“有”,引我益发好奇。

直到最近,方得俞先生高足施向东赐阅其大作《悉昙学与等韵学关系再探》(《汉文佛典语言学》台北法鼓文化出版社2011)。该文肯定等韵的历史贡献,也为术语问题作了辩护:“等韵学由模仿悉昙学而肇端,因此很多术语套用悉昙,造成很多概念的模糊混乱,历来为世所诟病。……这种对概念缺少严格定义,又缺乏内涵外延严密限定的术语,这可以说是整个音韵学甚至全部传统学术的通病,不能单独对等韵学求全责备。”

作为旁观,综察近年来刊发论述及非正式言谈,业内有参差。而既邀读者同行,略诉原委以乞谅解,本篇言“等”仅求沾边,但愿续篇敢稍探就里。

顺话题所及,插个总说:在学界对某些概念未达统一确切的定义和术语前,篇内用词偏宽松然有据,兼容思考余地。例如,取“一等(字)”而非“一等韵(字)”,既循若干先例,也因“等”的结构意义多层牵扯。

(二、二)《韵学骊珠》“却”小韵八个字各属何“等”?

与其抽象说等,不如动手实习,查查《韵学骊珠》“却”小韵中八个字,各属哪个等。检索一般认为现存最古的韵图《韵镜》 (Y,古籍代号依书名首字)和另一本《切韵指掌图》(Q),一本权威性中古韵书《广韵》(G),再加一本今人研究《古今字音对照手册》 (D,丁声树编录,科学出版社1958;李荣修订,中华书局1981*;代号依第一作者),所得如下。

一等:恪(据Y和Q,又据G内反切查D),硞(二读,图见上;据G内同音字查D,简称“据G查D”)

二等:慤(据D),搉(据D),确(据D),壳(两读,据D),埆(据G查D),硞(据G查D)

三等:却(据Y和Q,复核D)

【图13:《韵镜》“恪”“却”页】

我直接从韵图查得两字,“恪”一等,“却”三等。唯恐韵图之等不同于据韵书推测之等,又复核丁声树李荣所辑“本本”。“恪”字相对费事,手册里没有那个字,《广韵》里没有同音字(只有异体),需借反切用字搭桥。“壳”字二读和“慤”“搉”“确”都见于手册,取道“高架”直通,唯“硞”二读和“埆”字小有周折。

手册例言当为丁声树所写,内言“今音”是北京音,“古音”是《广韵》所代表的中古音。据修订者李荣另文,“古音”指《切韵》和《广韵》代表的音系。丁李皆提“代表”,此二字不可忽视。《切韵》不全,《广韵》收字有限。无论“本本”还是别家,定等大都得串接多种韵书,常需借助同音,有时还得系联反切用字。其间会含系统转换,而转换含解释,解释则含观点。

以上也是对“等”与“同音”“反切”关系的补充,下面思考与“恪”字等位相关的问题。

(二、三)有何问题以及解决办法?

《韵学骊珠》“却”小韵八个字,“恪”是唯一的“纯”一等字。这个“恪”能读细音,出了“等韵规律”的框框,怎么办?鉴于连续五百多年的即成事实,理应先改结论为“‘恪’可能读què”。那么,假定普遍规律“一等字不可能腭化”没有问题,便需重新思量“‘恪’是一等字”这条特殊陈述,命题才能成立。

办法一:维持特殊陈述,“恪”是一等字的例外。

“一等”有否例外?有。

丁声树《汉语音韵讲义》(李荣制表,上海教育出版社1981*):从普通话里,一等全是洪音,没有细音,如“歌高当得来才”等。(例外:“坯”pi,“逊”xun。)[按:原为国际音标,改用汉语拼音;下文“丁声树李荣1981”专指本书而非《古今字音对照手册》。]

《广韵》等书的声韵规律是否严密?否。有否“例外”?有。

邵荣芬《集韵音系简论》(商务印书馆2011):我们知道,《广韵》由于收音、收字较《切韵》多,它的声韵结构规律较之《切韵》就略欠严密,差不多都有少数例外。到了《集韵》收音、收字更多,因而例外就更多一些。

办法二:否定特殊陈述,“恪”不是一等字。

如果“恪”字不是一等字,那么可能是哪一等呢?因普遍规律的另一半是“二等字可能腭化”,首选二等。还有辅助理由,如《韵学骊珠》同小韵内二等字居多、其他韵书同音字不少是二等、2019拙文提及通假字“客”“愘”也是二等(通假可探待另议)……

对同一个或一批字,有否可能划等不同?有。

邵荣芬2011:……第二部专书是1936年黄侃的《集韵声类表》。……根据声母确定一个字的等列也欠妥当。这一点王力先生也曾指出过。比如皆韵里的“梩,都皆切”,梗韵里的“朾,都冷切”都是二等韵里的字,黄表都根据声母把它们定为一等…… [按:摘文内参考书目免注。]

黄笑山《中古-r-介音消失所引起的连锁变化》(《山高水长:丁邦新先生七秩壽庆论文集》2006):……梗韵里“冷打"两个小韵可能没有-r-介音,也就是说这两个小韵原来可能不是二等韵字,方孝岳(1979:121)、蒲里本(1984:120) 都把它们处理成一等韵字。[按:原文-r-标题正写,文内倒写。]

办法三:增补特殊陈述,“恪”既是又不是一等字。

一个字有否可能兼跨两个等?有。

《韵学骊珠》中与“恪”同一小韵的“硞”字,既是一等又是二等。

一个或一些字有否可能串等?有。

潘悟云《滞二等现象》(《方言》2018.3;本摘依作者见示文本,无《方言》版的副标题“考本字的一个特殊视角”):有些方言字在演化过程中,因为音变滞后,会读入同一上古韵部中对应的二等韵。……还有一等的滞二等现象。最典型的例子就是“他”字。

不同等的一批字有否可能合流?有。

王洪军《从开口一等重韵的现代反映形式看汉语方言的历史关系》(《语言研究》1999.1): 《切韵》开口一等重韵……在许多方言中都跟同摄开口二等韵有韵类合流的交涉。[按:“反映形式”分五大类型:1.闽,2.吴赣徽,3.粤湘客,4.“核心晋语”(原文用词,指晋中、吕梁),5.其他北方方言。可知“合流”不是零星现象,另见多文论及相类专题,篇幅有限容略。]

对比办法二和办法三的摘例用语:“定为”“处理成”指主观判断,字面义含非此即彼;“重韵”“合流”“读入”说客观呈现,字面义含兼跨可能,深层涵义待思。

(二、四)第二节小议

以上努力的出发点是维护整个命题,但问题并不那么简单。

若取办法一,那么例外的产生条件是什么?“恪”读què与其他例外如“坯”“逊”及“尻”“訄”“恒”相比如何?是类似,还是例外之例外?

若取办法二,“恪”字到底几等?虽然同小韵大部分归二等,但韵目字“却”是三等。丁声树李荣1981言:“三等内容丰富,情况比较复杂……只能简单介绍一下”。我且依例,不谈三等。然凡未细察,便不能凭想当然排除可能性——不敢说“不可能”。

若取办法三,类似问题仍存在,还会有其他,或许更复杂。

我也曾想到别种可能,但预测得越界考证,远非一篇短文可容。

有位学者预览至此,对我的东修西补极为不屑,批评甚厉。嘱阅多份古希腊古音重构论著,圈出重点并强调:“Evidence! Evidence!”(证据!证据!)又承多位语言学家分别点拨,“恪”为一等乃定论,大可不必怀疑。另有若干预览者得悉这些见解后,却反对删除“逻辑游戏”。

一方面,我觉得应尊重“等韵规律”,暂留上述“办法”及一眼可见问题,举例供参考。另一方面,我基本舍弃了本节余部的延申议论。其实,我原非纠结“恪”是几等,而是借此援引内行研究,提醒原则上字等均可复核,而小韵涉等分合当可探究。下举二例,只列所见,预告不细究。

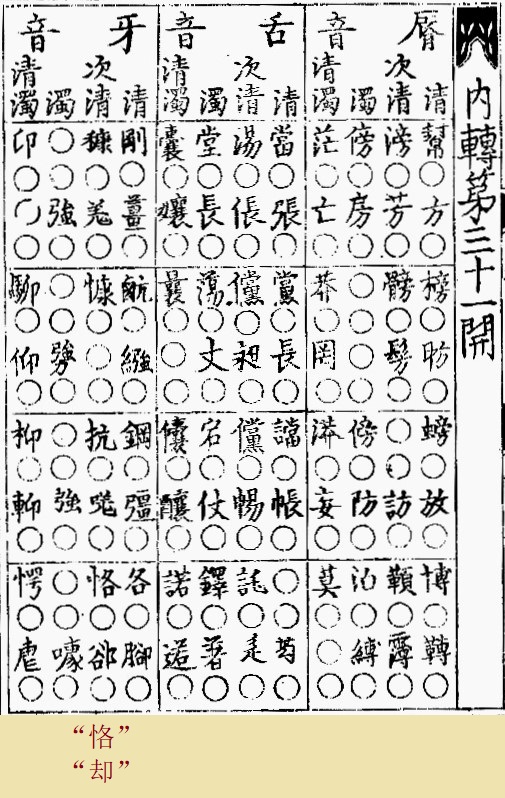

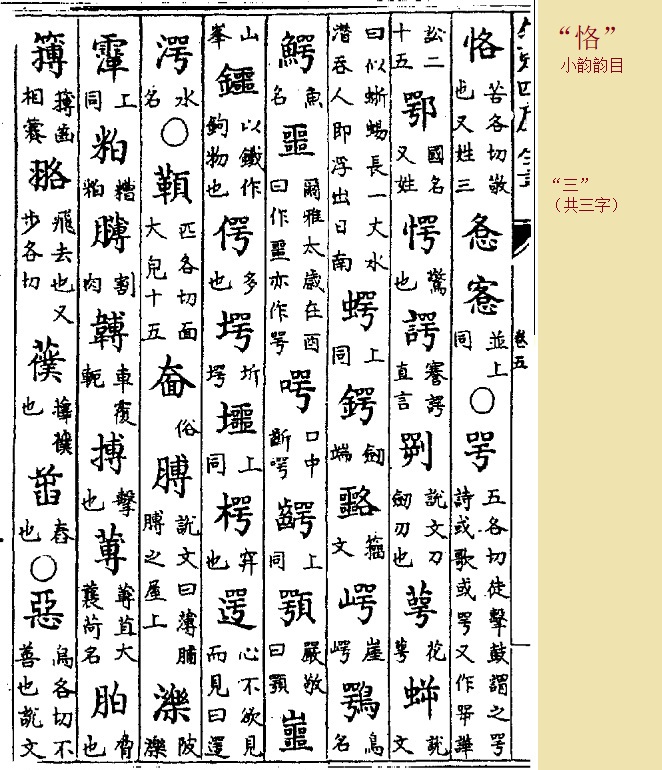

【图14-15:《中原音韵》含“客”“刻”之页和含“客”“怯”之页】

例一,宋代《广韵》“刻”“客”“怯”各为韵目,是三个小韵。据等韵,“刻”一等,“客”二等,“怯”三等。元代《中原音韵》有“怯”小韵“客”小韵,丢了“刻”小韵,“刻”字被“客”小韵收容。例一还没完,二等“客”是个能分身的主儿,既跟一等“刻”相依为韵(该小韵仅二字),又串门“怯”小韵做客,跟三等搅一块儿去了。

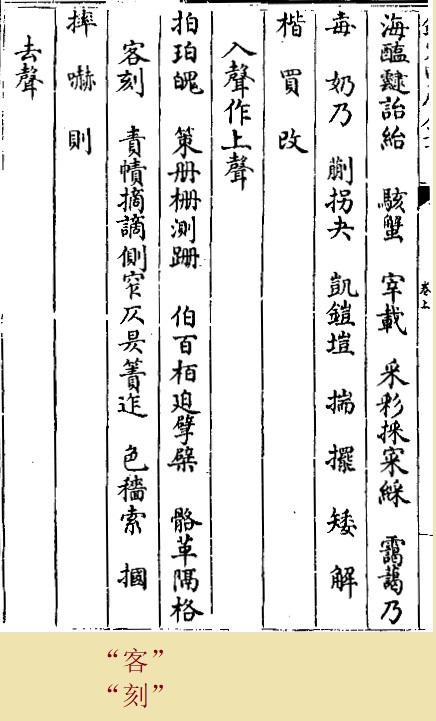

例二,“恪”字被等韵被划为一等,在韵图独占一格,在《广韵》是韵目,小韵共三字,另两个是其异体“愙”“?”。正异三体都未入选《中原音韵》“的本”,而在王文璧增注本里,“恪”与二等“确”三等“却”受到同等待遇。

【图16:《广韵》“恪”小韵】

承沈瑞清赐阅他为《汉语历史音韵学手册》所写《“等”与“等韵”(稿)》,结尾提到:“……一些学者(潘文国1997、罗杰瑞Norman2006a)则认为韵图的‘等’不过是声母与韵母的共现关系一种表现,相同‘等’并不定具有语音上的一致性……据这种观点,韵图的性质决定了它的音系是无法完全复原出来的。”当然,存在另一种观点,以至“聚讼纷纭”。这是针对构拟中古音系,那么中古之后如何?

闻评曰:“等,在明清韵图中基本是个累赘”。问题是这个“恪”字,五百多年前已跨出一等,现却又按千年前官韵律典,重被拘禁于一等。

为本小议作结并启下节,浓缩摘述获评要义:汉语音韵研究到底是根据可观察验证的当代实际语音的腭化状况,来推测辨识语音发展轨迹?还是按照有待证明的假设规律,来判决限制现今字音能否腭化?

未完待续。本文第一、第三部分见文汇app“文汇学人”。

作者:沈亚明

*文汇独家稿件,转载请注明出处。