| 致敬隐姓埋名人!《激情的岁月》《国家孩子》央视热播 | |

| 2019-10-02 21:18:52 作者:张祯希 | |

干惊天动地事,做隐姓埋名人。新中国的历史进程中充满了无数值得创作者不断发掘、提炼、打磨的英雄故事。近期,新中国成立70周年献礼剧作《激情的岁月》《国家孩子》分别在央视一套与央视八套热播,分别聚焦新中国成立初期,科研工作者扎根戈壁、奉献青春的传奇经历,和上世纪60年代,三千名南方孤儿被蒙古族家庭收养,从此扎根草原的人生故事。

两部献礼剧用或激昂或温馨的主旋律英雄叙事,传递跨越时代的真挚感动,也丰满了中国荧屏的历史表达。

再现“两弹”研发故事,展现青年科研人员的家国情怀

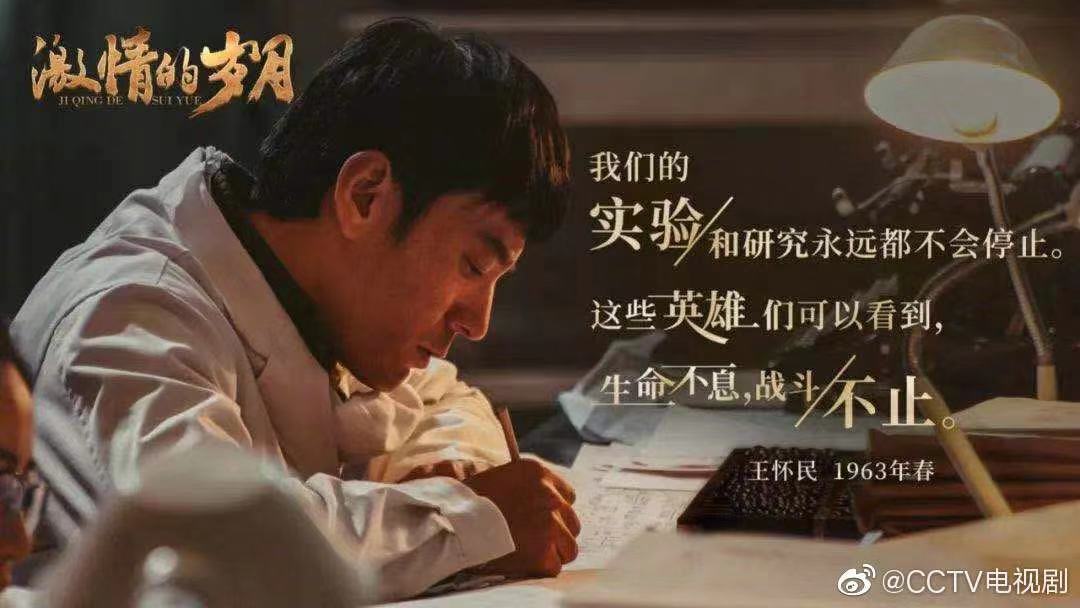

前不久登陆央视一套播的《激情的岁月》是国内首部以年轻科学家为主角的“两弹一星”题材电视剧。上世纪五六十年代,我国一批科研人员,克服重重困难,扎根戈壁,为祖国的原子弹、氢弹研发事业,献出了自己的全部青春。《激情的岁月》聚焦的正是这样一段段心系家国、艰苦创业的无悔青春。

剧中,展现“两弹”科研进程,传递科技强国精神的,是一群血有肉的“小人物”。1955年,国际局势风云变幻,新中国的各项建设都迫在眉睫,一批身处异国他乡的中国知识分子积极响应国家的号召,辗转踏上报国之路。他们中既有一门心思搞科研的青年物理学天才,也有已经在海外安家立业的教授学者,更有决定携手回国的夫妻档科研组合。正是这批一心报国的核工业人,在外国援建专家团撤离之际,开启了中国原子弹的自主研发之路,而后又熬过三年自然灾害的艰苦岁月,经过多年的攻坚克难,最终在罗布泊核试验基地完成了中国首颗原子弹试爆,让东方巨响震撼世界。

剧中有一幕格外催泪:常年身处极端环境进行高强度科研工作的主人公,积劳成疾,在病床上,他用尽最后的力气,在民用核电报告的扉页上写下了战友们的名字。

值得一提的是,《激情的岁月》亦是中央广播电视总台出品的首部4K50帧电视剧。为了用突破性的电影胶片质感精细再现上世纪50年代末的社会生活,剧组将大部分资源集中投入到了剧情、拍摄与后期制作上,从历史场景到服化道呈现都追求高度仿真。为了真实还原原子弹爆炸的场景,剧组甚至一比一还原了托举原子弹的核爆塔。全剧在戈壁和沙漠中进行了大量拍摄,拍摄地点正是当年华北地区研造原子弹的沙漠戈壁。沙尘、烈日中的艰苦拍摄环境,也让主创人员更直观感受到当年核工业人的艰苦卓绝。

以孩子的视角,再度回望“三千孤儿去内蒙”的感人篇章

从真实历史中打捞感动的,还有在央视八套热播的《国家孩子》。上世纪60年代,在党和政府的关心关怀下,三千南方孤儿被送到内蒙古,一场超越地域血缘民族的亲情传奇就此拉开帷幕,草原母亲与汉族孩子共同谱写出一首民族团结的史诗赞歌。

上世纪60年代初,一场自然灾害席卷大半个中国,上海、江苏、浙江、安徽等受灾地区出现大批弃婴。眼看着育婴堂的米粮即将见底,国家决定将部分弃婴、孤儿转移到草原,由内蒙古牧民抚养。善良的草原牧民积极伸出了援手,并且许下“接一个,活一个,壮一个”的感人承诺。这批被善良的草原额吉、阿爸悉心抚养长大的汉族孩子便被称作“国家孩子”。

讲述这一历史事件的文艺作品不少,但多从草原母亲的角度展开,《国家孩子》则另辟蹊径,从这批孩子的视角展开。电视剧以四名从上海启程,由同一趟火车送到草原的“国家孩子”为主角。在跨度长达半个多世纪的故事中,四名江南儿童被不同的家庭收养,开启了不同的人生,却都义无反顾地走上了反哺回报草原的道路。导演巴特尔认为,从孩子的成长、爱情、婚姻、事业展开故事,可以更多的用今天的眼光来关照那段动人历史。

作者:张祯希

编辑:王筱丽

责任编辑:邵岭

*文汇独家稿件,转载请注明出处。