| 我的读研时光——怀念恩师陈从周先生 | |

| 2018-10-23 14:18:12 作者:刘天华 | |

浪迹天下十三年后,1979年秋,我又回到同济拜在陈先生门下,研读古典园林。那时先生刚刚六十出头,精力充沛,三年中又只带了我一个学生,又正好与其长女同岁,先生待我如子侄辈,故我得以常常亲近先生,侍奉左右。今逢先生100周年纪念,想说的话真不少,还是从国画课说起吧。

有趣味的国画课

1979年春天,我报考了先生中国建筑史专业古典园林研究方向的研究生。考试科目中指明了报考园林专业要考中国画,我对此有点发懵,于是借一次出差上海的机会,和同学一起去同济新村村四楼拜访陈先生。说明来意后,先生让我们坐进了他的饭厅兼书房,我忐忑地问,中国画范围极广,应该如何准备,如何应考?记得先生一面抽烟,一面笑眯眯地说:“不会考你山水人物,主要是画一些园林中常见的小景,如竹木泉石,搞园林的不会画几笔国画可不行。这是我坚持要考的。”还说,这是中国文化的一部分,与建筑史、园林史,绘画史、古文翻译、古文作文放在一起考。最后先生还说:“做我的学生,知识面一定要广,许多人有点怕,其实不难的,就是杂了一点,看你底蕴了。”出门告别时,我一身冷汗。

以后的半年里,我找了一位国画老师恶补园林小品小景,因为有大学三年素描水彩课的基础,画得还马马虎虎。考试转眼就到了,因为要考设计,考场设在同济南楼底层的绘画教室内,一人一张大桌子,综合科目考卷有三大张,还夹着一张一尺见方的宣纸。当我答完试题拿出准考证上要求准备的笔墨砚时,周边考生都投来奇怪的目光,连监考老师也觉得新鲜。题目是“枯木竹石图”,按照准备的腹稿提笔作画。因为紧张没有发挥出最佳水平,不过幸运的是先生后来还是收了我。

先生是画坛巨匠张大千的入室弟子,跟先生学画,受他教诲的“画青”少说有十几人。但是按照研究生教育大纲授课,正儿八经教的唯有我一人。后来和年轻一辈说起此事,还真有点小得意。可惜我悟性不高,没学好,想想真是愧对老师了。第一学期有国画课,每周四节。上课时,会先让我把饭桌擦干净,铺上毡毯,然后裁纸研墨。有时先生一边抽烟一边嘟哝:“小赤佬,上我的课还要我倒贴宣纸,以后拿点来。”但我好像一次也没有带去过,因书桌上、墙角边一卷一卷宣纸堆了不少,都是请他作画的人送来的,用也用不完。

上先生的课很随意,他常说:“我带学生是老师傅带徒弟的方法,我说,我画,你能领悟多少,全凭自己的本领。”还时不时感慨:古人所说“师法其上,得乎其中”,诚不我欺也。有时我会提出质疑:“如果学生都如此,岂不是九斤老太,一代不如一代?”此时,先生就会瞪我一眼,骂一句“小赤佬,侬懂啥!”过后想想,跟着先生这样一位诗、书、画均是高手的园林大家,能得其中,已是上上大吉了。

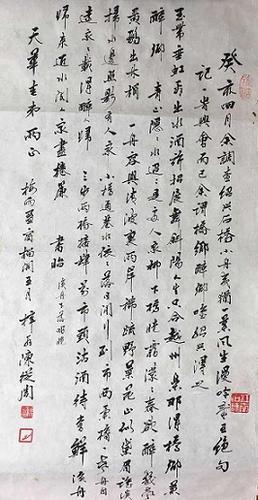

其实先生教授画,还是很有章法的。他让我一开始先练三种线条:直线结合画竹竿,要把直幅画纸横过来,一节一节从左到右,越来越细;曲线是画兰花叶子,先生称之为“撇”,下笔要随意,自由飞舞;圆是大大小小的圆圈,画葡萄、枇杷、葫芦就用此法。先生要求我回到宿舍,三种笔法要重复练上百次,如对待小学生一般,当然他也从未查过。国画课先生示范技法很是认真,他前后曾给我十二幅小品画稿,都是留存画稿中的精品。一次先生教我画山石皴法,随手取来一张作画远山皴法示范,后来说到太湖石,又把纸颠倒过来画了一座石峰,我看后爱不释手,一直留到今日。虽不是完整画作,但画稿记录了先生上课之过程,对于我,有特别的纪念意义。

国画课的另一教学方式是观摩,即看先生作画。求先生字画的人很多,学校外事部门又常将先生画作赠予外宾,因此先生有不少时间花在画画应酬上。作画时,边上要有书童做研墨、拉纸、钤印等辅助工作,这些也成了我学画实践的一部分。这里还要说说先生的闲章。先生喜欢各式各样的图章,集有一大盒,印文各式各样,如“画奴”、“我生戊马”、“我与阿Q同乡”、“梓翁九怪”等,不少求画者还指定要盖这些深有意味的闲章。先生题画也多有意味。记得有一次先生画葡萄,上题“一圈一圈何时了,谁都跑不掉”,左看右看十分得意,当时我不太领悟其意,后来才逐渐品出其中之蕴含。

先生交友极广,上门拜访的人也很多。我因隔三差五往先生家跑,能碰到不少名人。我现在还留有冯其庸先生一副对联,就是在先生家为他们研墨拉纸后,冯先生送我的。有一次我在村四楼门口见先生送别一位白衣长发女子,随先生进屋后看到茶几上一张名片,写着“三毛,陈平”四字,我惊讶地问先生:“她就是三毛?”先生点头后饶有兴趣地拿起名片,说了一段让我难忘的话:“人分几等,名片也分几等,高高在上的人不用名片;有名气的人,名片上字少,越少越有名,如这一张只有四个字,说明三毛蛮有名。名片上堆满字,列着七八条头衔的人最没有花头,是用片子吓唬人,欺骗人。”

先生睿智幽默,经常说一些俏皮话,有时还会引来师母的白眼,说不要听他胡说八道。先生还常常问我一些小问题,考我急智。一次,我带朋友去看先生,他正在为画题款,写到笠翁涤翁时,随口问我此二人为谁,我说了“李笠翁”,顿了一顿,边上朋友接口说“石涛”,先生说“你比刘天华强,将来会有出息”。果然,此子后来也成了名家。

随先生游历

读研两年半,最开心、最期待的事莫过于随先生外出开会、考察。除了第一学期公共课多,最后一学期写论文较忙,中间大概跟先生外出了七八次,真是羡煞旁人。那时经费少,出差一趟不容易。出差考察时每次就餐,先生和领导、老专家一桌,我喜欢挤在年轻人一桌,席间先生那一桌围着听他聊天,笑声不断。先生博闻广记,风趣幽默,对各地的历史文化、名人轶事信手拈来,能说出不少道道,让大家在佩服之余又为自己的乡土骄傲。

到了晚上,先生似乎比白天更忙,他朋友多,仰慕者更多,所以宾客络绎不绝。当地文化、文博、古建、园林界的熟人、学生,一批接着一批。有时会让先生当场作画,分送众人。先生曾对我说,他的画只送给有缘之人,有的人索画,他会不理不睬,而为他开车的司机、为他烹饪的厨师问他要画,他一定会答应。记得先生有一方闲章,刻有“布衣陈从周”五字,他无官无职,一介布衣,在海内外有那么多朋友,实在是具有不一般的人格魅力。有人说陈从周喜欢骂人,不错,但他骂的都是那些破坏老祖宗留下的青山绿水和历史古迹的不懂文化的庸官奸商。对于一般劳动者,社会底层的老百姓,先生从来不会横眉冷对,反而是和颜悦色,有求必应。

八十年代初,改革开放刚起步,正是百废待兴,奋力前行之时,城市规划要重新制定。园林、风景区、古建筑都要评估和修复,这些会议都要请先生。另外,先生的《扬州园林》、《绍兴石桥》等著作文稿已初定,还要实地补充大量图片,我跟随先生左右,着实见证了先生的忙碌。先生勤快,出差途中也见缝插针写稿。我记得《书带集》中的《杭绍行脚》、《烟花过了上扬州》两篇都是先生挤时间草就,然后让我誊录。一篇是在西园宾馆开写,到镇江开会时定稿;一篇是在火车上完成草稿,我回学校帮抄的。先生说,这些都是文债,晚报盯着要。也就是这一篇一篇带有专业知识的抒情游记,造就了先生“散文大家”的名声。

时至今日,当年开会的内容多已忘记,但有些小事尚留在脑海中。第一次是去常熟开规划会议,我外祖父曾在常熟中学教书,我从小对这座“十里青山半入城”的古城很有感情。跟着先生一路行来,每逢古迹残园,他都会指点精要,读掌故沿革,如数家珍。还记得第二天一清早,五点不到就被先生从被窝里拉起,和朋友一起去言子墓附近喝茶的情形。先生说,喝早茶、吃头汤面是江南古镇的传统,这种文化不能丢。另外还谈到燕园、赵园、曾园的保护修复,反正是问题一大堆,只能慢慢来。今天常熟已是江南文化名城,古园名胜保护得不错。先生当年的良苦用心和呼吁,应该是起了不小的作用。

跟着先生游扬州两次,一次开会,一次为《扬州园林》补拍彩色照片。在扬州,先生朋友极多,旅游、园林、文博界以及市政府里都有,真正是高朋满座,少长咸集。带着一帮朋友,从扬州师院出发,坐着有点旧的工作船游瘦西湖,指点江山,先生是何等的意气风发。记得船过大虹桥时,先生吟出“日午画船桥下过,衣香人影太匆匆”,周围有人跟着唱和,从此我记住了王渔洋,记住了香影桥(大虹桥别称)。

写毕业论文

我的论文题目是“园林石峰研究”,主要研究古典园林中孤赏石峰品评鉴赏、历史沿革、现存状况等。关于选题,先生说过不止一次:写论文要立得住脚,题目要小,挖得深,就像在小河里抓鱼,把水抽干,将所有的鱼虾一网打尽。唯有如此,在学术上才会有机会发发声音。为我选定此题,可见先生良苦用心。其时正值李泽厚先生《美的历程》出版,我一看如获至宝,将中国美学讲得如此透彻,如此深入浅出的,实不多见。有此一书,品评一章就较容易写了。难点是先生要我调查历代名峰在各地园林中还留存多少。所以就在上海图书馆坐了一个月冷板凳,仔细查找各种笔记、各种志书。

第二步是收集资料,江浙是重点,因为留存的古园较多。历史记载中有过名园的城镇,甚至乡村都要去,特别是到一些倒圮的废园中寻访石峰,还是很艰苦的。比较远的是去岭南和北京。先生人脉极广,出门前我总要去他那里领路条,是写给熟人朋友的字条,这比学校开的介绍信还要有用。例如去北京时,我就到单士元、朱家溍老先生家中拜访请教,还拜访了王湜华、耿刘同等专家,对我在北京的调研帮助不小。

在准备论文的好几个月中,只要碰到问题,我都会去先生家里求教。他也不嫌烦,一边聊天,一边帮我解惑。记得有一次先生对我说:爱石蓄石是古时文人的普遍嗜好,故宋有《云林石谱》,明有《素园石谱》。但文房清供玩石,终究气派小,园林才是美石的最好归宿。白墙、竹影、枯梅,水中倒影,都是石峰之绝配。后来我论文中就加了“石峰环境”一节。

最终,论文分为文字和图片两集。先生对成果形式要求极严:正文近四万字,要求我手写抄录,最后装订成古书模样;照片也要自己冲放裁剪。这一阶段我吃尽苦头,不过最后,先生还是比较满意的,请他的两个好友给论文题签和刻印。一位是沪上书法名家王京簠,篆书尤为一绝。老先生家在高桥镇,去一次要大半天。因为和先生商定精装论文要十套,每本均要题签,一共是二十张。虽然笺纸很小,也着实让老先生吓了一跳,说陈从周把他当劳力来使。虽然小有不满,但老人最后还是很认真地题写了。印文“积跬之作”也是先生定的,语出荀子的《劝学篇》,是对我的勉励,由贺平老师操刀。装裱完成后,黑色封面左上方的篆书题签和右下方红色的印文,让文本多了些书卷气,为论文增色不少。记得论文答辩时,看到桌上摆放着古色古香的文本,不少老师都啧啧称赞。

我的论文答辩会由园林界泰斗、南京林学院的陈植老先生任主席,还请到了大画家、苏州政协主席谢考思老先生,谢老还给我留下了书画墨宝。这些全都是靠先生的面子啊!

音容如在

九十年代后,先生因中风而行动不便。我因为帮先生编两本书,常去他家中。一本是《中国园林鉴赏辞典》,先生答应主持编写该辞典时身体尚可,并指定让陈门弟子均参与,但因组稿工作量大,拖了近十年。先生谢世前此书刚刚付印,没能让先生看到成书,实为一大遗憾。另一本是《园踪》,是先生和其内侄一辈子收集整理的古代园记。稿子都为手抄本,有一尺来高。为寻求出版社而几经周折,最终还是由同济大学出版社于2003年出版,彼时两位老先生均已仙逝。

1993年春,上海电视台来我工作的上海社科院找我,说要拍一部系统介绍先生的纪录片,这是文化抢救工程的一部分。当时先生已得病,一切都必须抓紧,于是我放下手头所有工作,一心一意写剧本,几易其稿。纪录片原先取名“园林大师陈从周”,大家都觉得此名不亲切,有距离感,最后定名为“吾师从周”,由我以弟子的口吻来讲述。因行动不便,先生出镜仅局限于家里和豫园,其余外景则只能旁白。作为编剧,我跟着团队走了不少地方。最远至昆明安宁,又采访了几位先生的亲朋好友,从侧面来丰富先生形象。这次纪念先生100周年诞辰,将碟片交至学校前,我又看了一遍,内容尚满意,仅视频有点老化,不够清晰。能为先生留下一段较完整的形象资料,还是很感欣慰的。

回想起来,先生对我期望还是挺高的。在去社科院报到前,我去向先生辞行,先生送了他的第一本文集《园林谈丛》给我,并提笔在书上写了“由来秀骨清,我生托子以为命。天华从余游,适是书新刊,采杜诗赠之,谊见于斯矣”,令我感动莫名。回头看看,实在汗颜,真的愧对恩师。

而今,我亦老矣,喜见先生学术在母校同济开枝散叶,想来诸位师弟和先生的再传弟子们一定会不断努力,开创陈学研究的新天地。

作者:刘天华

编辑:吴东昆

责任编辑:舒明

*文汇独家稿件,转载请注明出处。