| 叙利亚语学者在文明史中扮演了重要角色 | |

| 2018-08-24 12:36:39 作者:李卫峰 张泓玮 | |

▲村冈先生在接受采访时展示了Burkitt奖章。英国国家学术院为纪念伟大的英国学者FrancisCrawfordBurkitt,从1925起,每年颁发这一奖项。

村冈崇光于1938年出生,长期从事古典语言学研究,是世界著名的闪语学者。2017年,英国国家学术院因其在圣经语法、句法方面及圣经七十士译本(Sep tuag int)研究方面的卓越成就,授予他当年的Burkitt奖章。村冈先生自荣休后,一直致力于为二战时期受日本侵略的亚洲国家义务讲学。今年3月,他应上海外国语大学邀请来沪,期间接受了《文汇学人》的采访,就闪语研究的诸多基本问题给予解答。

文汇报:村冈教授,首先能否请您大致介绍一下闪语研究的概况?比如起源、主要代表性学者、主要学派等等。

村冈崇光:好的。闪语研究是一门相对年轻的学问,大约在19世纪才形成。闪语研究下面有诸多分支。在闪语研究兴起之前,其中的几个分支比如希伯来语研究、阿拉姆语研究已经存在于神学院的课程之中了。要想成为神父(牧师),就必须完成希伯来语、希腊语的学习,有时还要学习阿拉姆语。所以在闪语研究诞生前,希伯来语、阿拉姆语的研究已经开展数个世纪了。随着新的闪语文献的发掘——这些文献当时还未能破解——开辟了一片崭新的研究领域即闪语研究。

我认为,尤其是19世纪上半叶发现的阿卡德语文献,相当程度上拓宽了闪语研究的视野。与此同时,语言之间的比较研究在西方获得了长足发展,这种语言间的比较研究当时主要在印欧语系中开展,比如拉丁语、希腊语、梵语等。研究希伯来语、阿拉姆语的专家们开始对在一个包含了阿卡德语、阿拉伯语、叙利亚语等其他闪语的更大的框架下用比较研究的方法来研究希伯来语、阿拉姆语感兴趣。我想这就是现代闪语研究的开始。

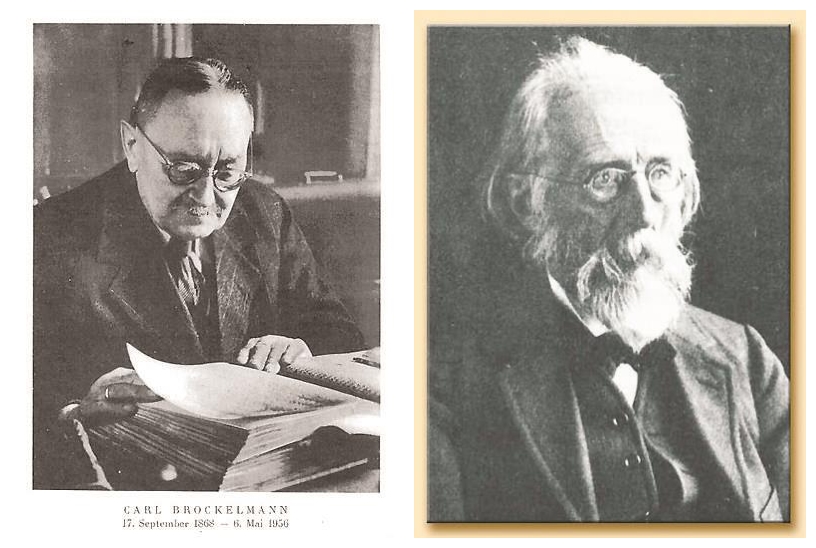

继阿卡德语之后,又陆续有1929年的乌加里特语(Ugaritic),1960年代的埃卜拉语(Eblaite)等其他更新发掘的闪语文献出现。在这种情形下,一些有能力的学者开始对所有闪语进行全面研究,而不是只盯住其中一两门语言。在这轮新的学术发展中,有一位来自德国的大学者,名叫卡尔·布罗克曼(Carl Brockelmann,1868—1956)。还有一位大师,也是德国学者,名叫忒奥道尔·楠勒台克(Theodor N觟ldeke,1836—1930),比布罗克曼稍早一点。这些伟大的德国学者为闪语族比较语言学作出了巨大贡献。布罗克曼除了他的叙利亚语、阿拉伯语语法著作外,还出版了奠基性的2卷本《闪语族比较语法概 论 》(Grundriss der vergleichenden Grammatik der semitischen Sprachen ), 至 今仍广为查阅。楠勒台克则撰写了非常全面的叙利亚语语法,至今是广受欢迎的参考书。这两位是近代闪语研究的代表人物。他们之后,有几位美国学者,像Cyrus H.Gordon,主要对乌加里特语做了研究。

像泓玮同学所在的芝加哥大学近东语言文明系,那里有个中心(Oriental Institute,东方学院),着重研究古代近东语言。他们花了90多年时间编成一本阿卡德语字典 (The Assyrian Dictionary of the Oriental Institute of the University of Chicago;项目启动于1920年代,最后完成的U/W卷出版于2010年)。刚开始他们觉得大概要编20年,但最终花了90年时间编这套多卷本的阿卡德语字典。我认为闪语研究并没有什么可称作中心、重镇的学术机构,这门学问一直都是一项个人事业。这就是我对第一个问题的回答。

▲阿卡德王国建立者萨尔贡的青铜头像

文汇报:作为日裔学者,您能否具体谈谈闪语研究在日本等亚洲国家的开展情况。

村冈崇光:我自己是1950年代就在日本国内开始学习希伯来语和阿拉姆语了。在神学院里,多年以来就有希伯来语课程,所以在那之前日本已经有闪语研究了。我在东京读大学的时候,希伯来语是从稍微高一点的阶段开始学习的,而不是从初学者级别开始的。

我可以稍微谈一些个人经历。多年前我在缅甸一所神学院教授《圣经阿拉姆语入门》,班上大约有15名学生。我在第一节课上就对这些学生讲:“你们无需因为对西方学者有自卑情结而感到痛苦,因为据我了解,在西方的神学院里,新约希腊语可能还是必修课,但是圣经希伯来语已经通常被列为选修课了,更不用说阿拉姆语了。但在你们这里,你们已经学习了新约希腊语和圣经希伯来语的必修课,有些人还很想学阿拉姆语。你们是在向一位不会用缅甸语而只能用英语教学的老师学习阿拉姆语,你们是在用一门外语学习另一门外语。还有,这些语言不论是希腊语、希伯来语还是阿拉姆语,在词汇、语法等等方面和缅甸语相差甚远。所以我很敬佩你们学习这些外语的热情。”

去年夏天,我突然接到发自伦敦的英国国家学术院(British Academy,亦称不列颠学院)的电子邮件,我之前从来没有联系过他们。英国国家学术院认为我在圣经语法、句法方面及圣经七十士译本(Septuagint)研究方面成就卓著,为此决定授予我当年 (2017)的Burkitt奖章(Burkitt Medal for Hebrew Bible Studies),并邀请我去参加颁奖仪式。我和妻子、女儿一起到伦敦接受了这枚青铜奖章。奖章上面有句拉丁语,“Meos direxit gressvs fons sapientiae verbvm dei”,意思是“上帝话语,智慧的源泉指引我的脚步”。英国国家学术院为纪念伟大的英国学者Francis Crawford Burkitt,从1925起,每年颁发这一奖项,奇数年授予旧约研究学者,偶数年授予新约研究学者。我还拿到了这张颁奖证书。

当我打开英国国家学术院这个奖项的网站主页时,我看到除了英国学者,还有美国、法国、德国的获奖者,但我是第一名获奖的亚洲学者。我认为这枚勋章不仅是我的个人荣誉,同时也是国际上对亚洲人在圣经研究、希伯来语研究等等方面水平提升的认可。让我们再回到日本及其他亚洲国家的闪语研究情况这个话题,我想这个事情可以当作一部分回答。

我还可以分享一件事情。1970年代我在曼彻斯特大学教书,我参加了一个日本的出版计划,旨在首次翻译出版所有与圣经相关的非“正典”书卷(Non-Canonical Books)——也被称为“外典”(Apocrypha)和“伪典”(Pseudepigrapha)。他们希望从最早的用古典埃塞俄比亚语、叙利亚语、科普特语等等写的文本开始,将之全部翻译成日语。当时还没有日本人可以翻译古典埃塞俄比亚语文本,于是我就接下了这项任务。这套丛书在东京出版后,出版社付了版税给我。我把这事告诉我曼彻斯特大学的英国同事的时候,他说:“真是难以置信。要是我把这些文本翻成英语,我只要能找到肯出版的出版社,就已经很高兴了,根本不会去想版税的事。”英语市场可比日语市场大得多。你们要知道,基督徒只占日本人口的1%,市场很小。就靠那么点市场,那家日本出版社不但承担了成本还支付了版税,充分说明了日本对这些文本有极其浓厚的兴趣。这是另一项能说明亚洲在西方经典文本研究、近东研究方面水平上升的指标。

▲最早的阿卡德语词表

还有个类似的故事。多年前,我在首尔遇到一位韩国青年学者。当时他刚刚从哈佛大学拿到博士学位回国。他研究的是苏美尔语——那不是一门闪语,而是完全不一样的公元前三千纪时近东地区的一种语言。他告诉我他归国后,在韩国的一所大学拿到了讲师职位,教授《苏美尔语入门》这门课,有30名学生选了这门课。我知道芝加哥大学也开设苏美尔语课程,但我很怀疑会有30名学生选这门入门课程。

今天下午(3月 30日),李(卫峰)老师将陪我一起去北京,在北京大学作一个讲座。今年1月,北大的年轻学者林丽娟老师到荷兰拜访我,她希望我能去北大作一场叙利亚语的讲座,我答应了。几周前她在邮件里告诉我,这学期在她的《叙利亚语入门》第一堂课上,她很惊讶地发现竟然有40多名学生来听。我听说后也倍感惊讶。我知道芝加哥大学也有叙利亚语课程。在莱顿大学,我2003年退休前,叙利亚语课程是常年开设的,但每年上这门课的学生要是超过5个,我都会很讶异了。

总体而言,我对亚洲闪语研究的未来抱有希望。今年1月,我受邀到新加坡一所神学院教授《圣经阿拉姆语入门》,邀请我的是名美国教授,他的博士论文很详细地讨论了希伯来语的不定式独立形(infinitive absolute)。你或许知道他,Scott N.Callaham。在那儿有这么一位教授,一直在那儿教书,还继续做这方面的研究。诸如此类,都是我对于亚洲闪语研究的情况的观察。

▲阿卡德时期的圆柱印均美国纽约大都会博物馆藏

文汇报:叙利亚语对于阿拉伯语、希伯来语学习者的意义何在?

村冈崇光:毫无疑问,叙利亚语或者再宽泛一点阿拉姆语的重要性是毋庸置疑的,原因如下。

第一,叙利亚语和阿拉伯语、希伯来语等都属于闪语族。希伯来语和阿拉伯语都是古老的语言,仅就现代希伯来语和现代阿拉伯语而言,它们都拥有巨量的文献和上百万的母语者。但是当你处理希伯来语或阿拉伯语古代文献的时候,你就会碰到许多难点(dark corners):你可能会不知道如何解释某些词语,某些表达方式等等。对于这些问题,有几种途径来处理这些难题。首先,当然是对希伯来语、阿拉伯语作透彻、精准、仔细的研究。但相关亲属语言的知识——这里我们说的就是叙利亚语——可以提供一些至关重要的帮助。我们知道许多古代闪语,其中一些只有相对很少量的文献存世。比如,与阿卡德语相比,腓尼基语、乌加里特语存世的文献数量,可谓微乎其微。然而,叙利亚语拥有巨量的文献。有些学者或许认为文献太多了,要做的工作也就相应太多了。所以叙利亚语可以用于解释希伯来语或阿拉伯语中的一些难点。不仅是用以解释难点,还可以为比较闪语绘制一幅全景图。材料越多,走得越远。

前面我提到过闪语研究领域中的一位巨人——卡尔·布罗克曼。他编了一本非常厚的叙利亚语词典。还有一门非常重要的古代闪语叫摩押语(Moabite)。如果你想学摩押语,你只需要两小时就能学完。因为它的文献材料是如此有限,所以根本无需为它编一本字典;叙利亚语则必须要编字典。虽然它名字叫叙利亚语,但它实际上是阿拉姆语这个语言群组中的一支方言。阿拉姆语的文献从公元前9世纪开始,不过基督以前时代的文献还是很有限的。但到了叙利亚语,就有了巨量的,对,我说的是巨量的文献。这就是叙利亚语对希伯来语、阿拉伯语学习的重要性。

▲卡尔·布罗克曼(左)和忒奥道尔·楠勒台克(右)

哦,还有一点。最重要的古希伯来语文献当然是以希伯来语和阿拉姆语写就的《旧约》。《旧约》在基督诞生前就被翻成别的语言了,先是希腊语,然后是阿拉姆语、叙利亚语等等。这些保留下来的古代译本,成了我们解释圣经希伯来语的资料库——可以了解古代译者是如何理解经文的。我在教《初级圣经希伯来语》课的时候,问学生,(图三)(bereshit)是什么意思?这是《创世纪》第一章第一节的第一个词。学生们都回答说,意思是“在起初”。我说,你们是怎么知道这个词意思是“在起初”的呢?有个学生说,(图四)是介词,“在”,(图五)是“开始”的意思,BDB辞典(The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon)这么说的。我再问他,那辞典作者又是怎么知道的呢?然后鸦雀无声。我告诉他们,这是在某种程度上继承了可以追溯到公元前3世纪的释经传统,这个传统一直为这些古代圣经译本所保留。所以就此而言,叙利亚语对理解圣经希伯来语还是有用的。

▲图三

▲图四

▲图五

文汇报:请您谈谈叙利亚语对阿拉伯语的影响。

村冈崇光:我必须承认我不是阿拉伯语专家。叙利亚语作为一门语言,对阿拉伯语有什么重要影响,我对此保持怀疑态度。但是伊斯兰教兴起时,第一批穆斯林受教育水准并不高。第一代的穆斯林领袖们得到了叙利亚教会基督徒的帮助。这些叙利亚教会基督徒对古典哲学、希腊哲学非常熟悉。不一定每个人都会希腊语,但在此之前他们已经把一些古典哲学作品翻译成叙利亚语。所以古典著作、古典文明从拜占庭传到了说叙利亚语的人群,他们再传给伊斯兰学者,而后在中世纪又传给犹太学者。犹太学者再传回给中世纪的欧洲基督教学者,最终促发了欧洲的文艺复兴运动。从这点说,叙利亚语学者们在人类文明史中扮演了重要角色。

文汇报:请您谈谈叙利亚语在西北闪语(Northwest Semitic Languages)中的独特之处。

村冈崇光:西北闪语包含了许多独特的语言,希伯来语是其中之一。但在西北闪语中,叙利亚语的出现还是比较晚近的事。最早的叙利亚语文献出现于公元1世纪。从2世纪开始,由于不是一直与其他闪族语言保持接触,叙利亚语开始以自己的方式发展,形成了很多独特的风格、语法等。叙利亚语的独特之处在于它用三套不同的字母书写。我想不出其他闪语有多套字母。字母的字形会随着时间有所变化,但字母表还会延续下来。

但同时在语言学上,叙利亚语同其他阿拉姆语一样拥有一些共同特点。这些特点使得叙利亚语有别于希伯来语。从公元2世纪到伊斯兰时代之初,叙利亚语还被用于日常交际。在还有人说叙利亚语、有人写叙利亚语的时候,其他一些闪语也还在被使用,其中最重要的是阿拉伯语。希伯来语在2世纪初已经不再是口语。阿拉伯语是主要的留存下来的闪语。与阿拉伯语相较,叙利亚语有诸多不同。仅举一例,在古典阿拉伯语中名词拥有格系统,主格、宾格、属格,通过名词词尾的元音来互相区别。这是古代闪语的一大特点。但叙利亚语、其他阿拉姆语,甚至希伯来语,很久很久之前就已经失去格系统了。而在闪语族中,阿拉伯语一直被认为是相对年轻的语言,但它却一直保留着这个古老特征。

▲阿卡德时期的斧头(左)和青铜碗(右)

文汇报:关于文字方面,您刚才提到叙利亚语的一大特点就是拥有三套字母。那么它的三套字母对阿拉伯字母的产生和发展有没有影响?比如字母间的连写,字母上下的点,元音标符等等。

村冈崇光:谈到叙利亚字母对阿拉伯字母的影响,我还是要重申我不是阿拉伯语的专家。但是我相信阿拉伯字母并不是直接从叙利亚字母发展而来的,而是从奈伯特语、帕尔米拉语等其他晚期的阿拉姆语分支所用的字母发展而来的。

元音标符方面,不排除阿拉伯语受叙利亚语影响的可能性。不过,我认为叙利亚语学者(在辅音文字体系中)增加元音符号,极有可能不是他们自己的发明,而是和犹太学者有着密切联系。当然也有人认为犹太学者受了叙利亚语学者的影响。所以这可能是个双向互动吧。

文汇报:我们把一些专名从闪语翻译或转写成汉语时,会有几种音译或转写的传统。我们有很早前翻译的圣经,在音译的选字上比较独特。另一方面,我们也有古兰经汉译本的音译。同一个人名、部落名却有截然不同的音译。即使在基督教内,天主教和新教的音译也是不同的。比如Joseph(图六),《圣经》和合本译作“约瑟”、思高本译作“若瑟”,而《古兰经》则依阿拉伯语(图七)译作“优素福”。您觉得这个问题有没有合适的解决方法?

▲图六

▲图七

村冈崇光:原文的音系和汉语音系并不总是一致的。几年前,日本圣经协会想要重新翻译一本所有教会适用的圣经。他们碰到的一个大问题就是,怎么音译人名。新教与天主教有不同的译名,同一个人名有不同的音译。

文汇报:没错,可以举个汉语中音译问题的例子。Aramaic这个语言的名字,在和合本中翻成“亚兰语”,在学界我们第一个音节翻成“阿”或“亚”,第二个音节翻成“拉”或“剌”,第三个音节翻成“姆”、“米”、“马”、“美”,比如“阿拉美(语)”。三个音节拼起来的每种组合几乎都会出现在各种论文著作之中。您刚刚提到了Moabite,在闪语研究中,我们用这个专名指代以米沙石碑(Mesha Stone)为代表的一种西北闪语,并不一定强调其与圣经中同名王国存在必然联系。而由于圣经专名的汉译用字独特,“摩押”会带有直接的宗教指向。因此在闪语研究中,类似语言名,是否直接采用经文译名、参考哪个版本的经文译本,都是难题。

村冈崇光:嗯,如果这个译名是完全不同于现在的音译,那大家都没问题。但如果是在天主教译名和新教译名二者必选其一,那总会有争执。对于汉语,这个情况更复杂一点,因为即使用同一个音译,还要在几个同音字中作出选择。而且各地方言还不同。只要是活的语言就会有方言,我的母语日语也一样。日本有本发行量比较大的基督教月刊,去年登了一个系列用大阪方言翻译的一些著名圣经章节,还做了注。去年末,我和这本杂志的编辑联系了,建议他开启一个新的系列,刊登我用广岛方言翻译的圣经章节。广岛方言与众不同。当我的妻子第一次去拜访我父母时,我一个跟她在同一间公司做同事的妹妹必须陪在她身边,给她当翻译。所以我妻子戏言:“我可以跟你一起回日本,但肯定不回你家那个村子,因为我不想再学一门外语了。”

作者:李卫峰 张泓玮

编辑:周俊超

责任编辑:任思蕴

*文汇独家稿件,转载请注明出处。