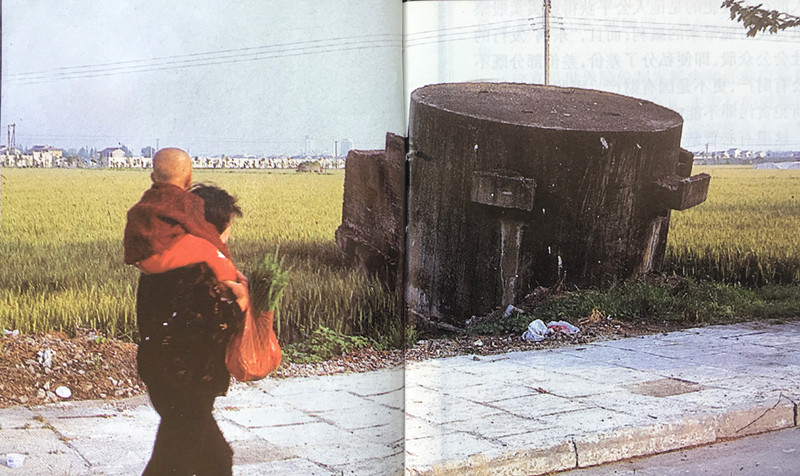

回家路上,孩子骑在妈妈肩上,天天看到这个怪物歪在路旁。拍摄地点:刘行镇(1999)

碉堡,一个圆圆的、敦实的、赤裸的、没有任何装饰的建筑学上的怪物。

在田野里,在小镇上,在路边,甚至在市区的街道旁、居民新村里,它们不为人注意地蹲在那里。

小时候,上海的碉堡还很多,我们都曾有过爬在碉堡上玩的记忆。乘车到外地去,趴在车窗上有时也会没事数一数郊外路边的碉堡。

长大了,渐渐地忘了它。偶而撞见,就像碰见了一个熟识的老朋友。

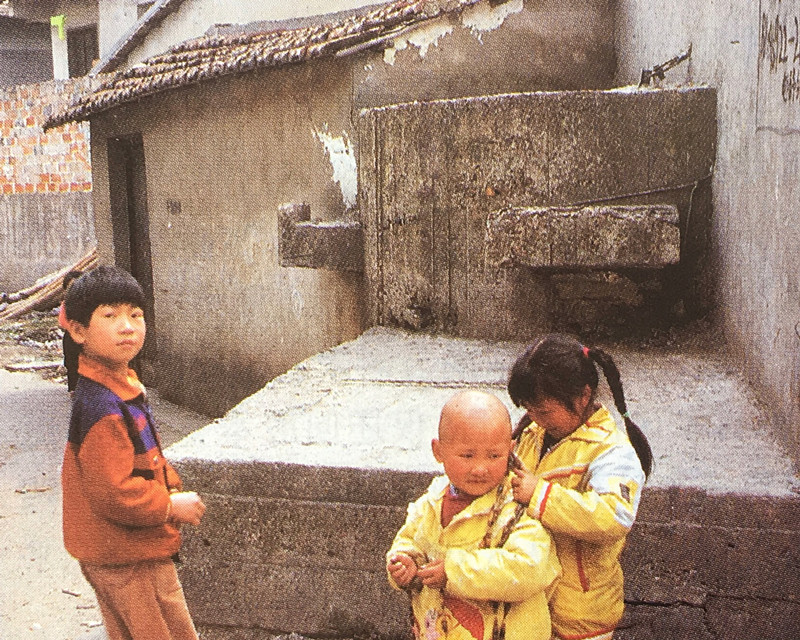

这是浦东塘桥镇上的一个旧碉堡,现在它已被砌入了民房,和小镇融为一体,孩子们也把它当成了嬉戏之地。拍摄地点:塘桥镇(1999)

现存的旧碉堡常被农民当作田头工作的临时工具房。这个碉堡的枪眼上搁着的是用来搭蔬菜棚的小竹条。拍摄地点:新泾港(1999)

不过,凝视着它,你又会隐约觉得,这个矮墩墩的怪物似乎依然有着一种奇怪的生命力。它的身上,写着历史,写着战争,写着昨天,也映衬着今天和明天,映衬着和平和未来。

战争远离我们已经好多年了。

但是,碉堡却还“活着”。

朋友汤光明是一位艺术家,早在1992年,汤兄就开始用照相机的镜头拍摄上海的碉堡。几年时间里,他踏着自行车陆陆续续把上海周围的碉堡几乎都拍尽了。

汤兄开始拍碉堡的时候,又正是上海因新的建设需要,开始大规模地拆除碉堡的时候。

有一天,汤兄告诉我,他发现了一个有趣的现象,当年碉堡分布最密集的区域,正是如今上海的外环线一带。当年防守城外的军队攻进上海的地方,今天又恰好是城市的扩展所到达的地方。

1999年5月6日,在前往浦东高桥采访途中,司机听说我们在找碉堡,告诉记者就在年初他还在陆家嘴金茂大厦脚下的中央绿地中见过一个碉堡,当时他还很惊讶。我们立刻驱车前往寻找这个扎在高楼林立的金融中心区的“钉子”,没料想晚到一步,碉堡已被连根拔去,只留下一个大坑。据绿地养护工说,不久这里将种上乔木。拍摄地点:陆家嘴中央绿地(1999)

“活着”的碉堡映衬巨变

20年前,借报道上海解放50周年的机会,笔者曾彻底地了解了一次上海碉堡的变迁。结果正如汤兄所言,当年碉堡最密集的地方,解放上海时战斗最激烈的地方,正是今天上海变化最大的一些地方。

宝山地区,原有国民党留下的碉堡1930多个。今天,这里正是中国最大的现代化钢铁企业——宝钢所在之地。

闵行地区,原有国民党留下的碉堡1200多个,分布最多的是在七宝镇附近。今天,这里却成了上海最大的商品房开发基地。

浦东地区,原有国民党留下的碉堡600多个,集中分布在高桥、高行一带和黄浦江沿岸。今天,这里是著名的外高桥保税区和浦东新区的心脏地带。

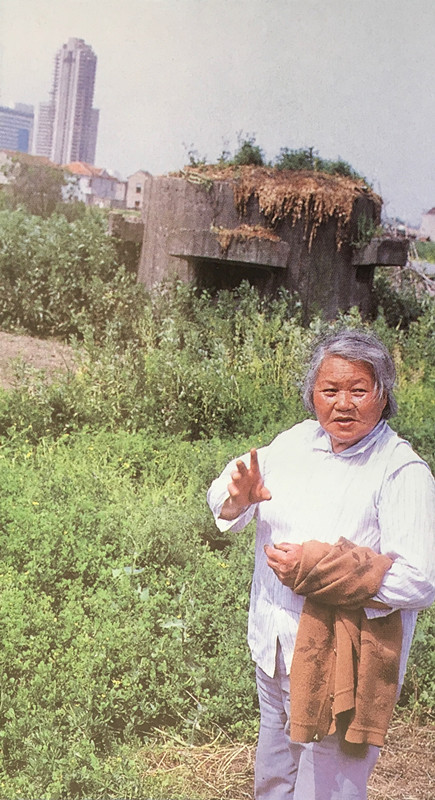

这个碉堡位于高桥烈士陵园正对面,1999年拍摄它时,正遇上在田头收蚕豆的陆杏新阿婆。祖居在此的陆阿婆当时已75岁了,解放高桥那年她才25岁,她的丈夫当年就曾被国民党抓去筑这个碉堡。解放上海著名的高桥战役就曾在这里激战。现在,在这个碉堡的不远处,可以看到外高桥保税区林立的高楼。拍摄地点:高桥(1999)

历史总是这样有着不可思议的巧合。我和汤兄妄谈,当年有“因”,今天必会有“果”。旧的不去,新的不来。当年打仗打得越凶,惊天地,动鬼神,今天新的变化就越大。正应了毛主席的一句诗:“为有牺牲多壮志,敢教日月换新天。”

被拦腰炸去上半部的一个碉堡,现在远处可以见到浦东新区的高层住宅。拍摄地点:浦东庆宁寺(1999)

位于浦东新区金桥工业区内的一个碉堡。拍摄地点:杨高路旁(1999)

外环线旁的这个碉堡,因处于交通要道,被涂上了斑马线。拍摄地点:七宝镇七号桥(1999)

在这些地方,绝大部分的碉堡今天都已拆掉了,但我们依然找到了一些至今仍然“活”着的旧碉堡。在我们的照相机镜头里,这些碉堡身后的背景,有宝钢的高炉,有外高桥保税区的大门,有闵行崭新的商品房别墅。

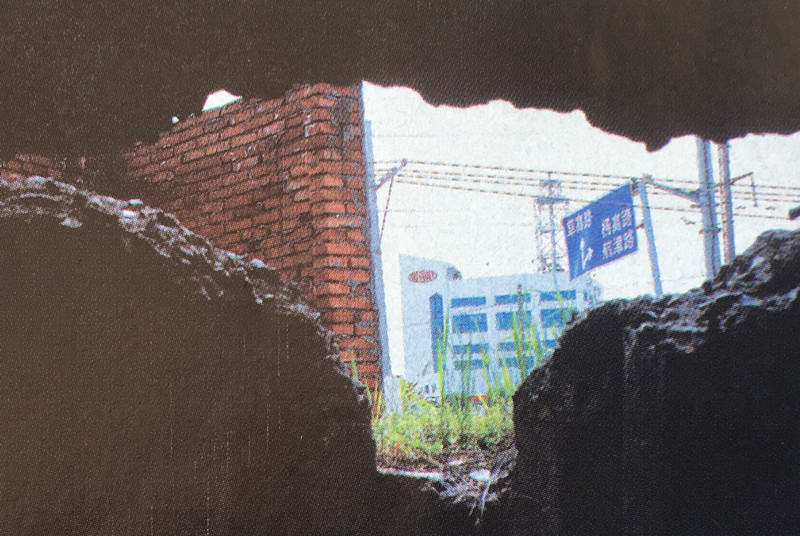

从这个被打烂的碉堡的枪眼里望出去,恰好是上海杜邦化工有限公司。拍摄地点:杨高路旁(1999)

有一次,汤兄和我钻进一座当年被解放军打烂的碉堡里面,想看看现在从它的射击孔里望出去能望见什么——竟然是醒目的上海杜邦化工有限公司巨大的一个“杜邦”标记。

拆碉堡的高峰期

上海的4000多座国民党留下的碉堡,今天到底还剩下几座呢?

20年前,权威部门曾给过答案:“大概还有十分之一,四五百个吧。”其实,有关部门有详细的碉堡分布图和更为确切的数字,不过事关国防,还是“宜粗不宜细”吧。

采访时,记者知道了作为“国防永备工事”,碉堡是不能随便乱拆的。1990年8月1日颁布实施的《中华人民共和国军事设施保护法》,对此有过明确的规定。

据有关部门介绍,除了解放前国民党的旧碉堡,解放后为了防止外敌入侵,我们自己也造了一些碉堡(简称“新碉堡”)。原则上说,旧碉堡是可以拆的,但要由当地武装部门实地勘察后,报请上海警备区有关部门批准。“新碉堡”,原则上是不允许拆除的。批准权在国务院和中央军委,如要拆除,须由警备区上报南京军区,再报中央批准。

上海的旧碉堡,一直到70年代以前基本没拆过,80年代有少量拆除,进入90年代,特别是邓小平同志南巡讲话后,上海进入“三年大变样”时期,才开始大量拆除旧碉堡。从1990年到1993年拆除量一直递增,最多时每年要拆掉一、二千个。往后则开始慢慢递减。

宝山区武装部军事科前任参谋,专管拆碉堡的李成浩曾告诉记者,宝山地区开始大规模拆除碉堡是从1978年宝钢开始建设时开始的。到1989年以后进入了高峰,光由他经手的宝钢工地里就有140多个,月浦地区则有100多个。1992年乡镇开发房地产高峰时拆得最多,新华村开发房地产拆了12个,大场镇开发房地产拆了13个,庙行开发房地产拆了6个。宝钢三期工程又拆了21个。

1994年,宝钢二期工程建设中,拆掉了大量的旧碉堡。这三名民工正用风镐凿掉这个典型的梅花型母堡,这个双层母堡已被完全凿去上层,露出墙体内部的钢筋,其中竖的为主筋,横的为辅筋。拍摄地点:月浦(1994年已拆)

不申报,偷偷摸摸拆的自然也有。过去,当地有的农民为扩建住宅或偷用旧碉堡里国民党时代上好的“进口钢筋”,不惜花费几十天甚至几个月的劳力去凿掉碉堡。

房地产开发高峰时,也有欲拆旧碉堡的单位为逃避交费而隐瞒不报。不过,碉堡很难拆掉,即使用现代化的工具,往往一个碉堡就要拆好几天,动静太大,很难瞒得过去。

现在,没有人再干这种傻事了。

大碉堡变成纪念馆

1999年清明节前,解放军原29军87师259团参加解放上海的几位老战士,沿着当年解放上海的路线,重访了一次旧战场。我有幸全程陪同。

老战士队伍中,有一位特殊的小队员,他是当年259团团长胡文杰牺牲后,果断地接替团长指挥月浦攻坚战的原团政治处主任方征的孙子,14岁的方知,方征给他起的小名叫“骆驼”。

每到一处旧战场,方老都要牵着“小骆驼”的手走上一遭,让他看一看,想一想。方老的老伴告诉我,家里平时不大谈爷爷过去打仗的事,“小骆驼”对爷爷昔日的英雄业绩还几乎一无所知。每走完一处旧战场上车后,“小骆驼”总是一声不响地凝视着窗外,看得出来,他幼小的心灵那几天正受到前所未有的撞击。

在参观宝钢工地时,当看到原来激战过的狮子林旧战场已面目全非,如今已变成了雄伟的中国最大最现代化的钢铁新城。这时,“小骆驼”突然开口说了第一句话:“爷爷当年打的碉堡好多都找不到了,这里也没有了,我说应该保存几个现在还在的碉堡,搞一个纪念馆,让以后的人不要忘记。”

一个月后,我在采访中得知,在闵行区七宝镇七号桥,还真的有一个大碉堡变成了一个纪念馆。当时的七宝镇骆副镇长告诉我:“这个三层楼的七号桥大碉堡非常有名,我小时候就经常爬上去玩。1994年镇里花了100多万元,把它修成了一个爱国主义教育基地。”

七宝镇七号桥爱国主义教育基地。拍摄地点:七宝镇七号桥(1999)

在这个爱国主义教育基地建设时,还发生了一个小故事。大碉堡边上当初是七宝镇红明村开的一家饭店。当时上海市领导来七宝视察,走到七号桥大碉堡,镇长张贵龙介绍,这里准备要搞一个爱国主义教育基地。领导们非常赞同,但市委副书记提出,碉堡边上开着这个饭店有点不合适。这才让镇里痛下决心,花了120万元盘下饭店,再投资800万,建了一幢四层耧的漂亮的艺术教育中心,底层就是七宝革命历史陈列馆。

碉堡旁的一块碑文记载了七号桥大碉堡的故事,1949年5月,人民解放军进军上海,先头部队之一的81师某部4营指战员与以七号桥为据点的敌守军激战三昼夜,终于攻克敌军防线,打开了解放上海的西大门。此役,牺牲了人民解放军将士数百人,仅安葬在七宝地区的将士就达37名。

漕宝路七号桥碉堡作为历史的见证,1988年2月被上海市人民政府列为文物保护纪念地。1995年5月被闵行区人民政府命名为爱国主义教育基地。

留存在上海的为数不多的碉堡现在有着别样的功能:记住70年前烽火硝烟,映衬70年里沧桑巨变。

作者:薄小波

摄影:汤光明

编辑:周渊

*文汇独家稿件,转载请注明出处。