▲ 2015年5月8日,上海市质子重离子医院正式开业。上海“十年磨一剑”,占领全球肿瘤治疗制高点,让中国成为全球少数几个掌握质子和重离子两种肿瘤放疗技术的国家,造福中国患者。上为质子重离子医院外景和全球第三套、中国唯一一套质子重离子放射治疗系统设备。(上海市质子重离子医院 供图)

如果长寿是幸福生活的一大表现,那么,生活在上海是无比幸福的。

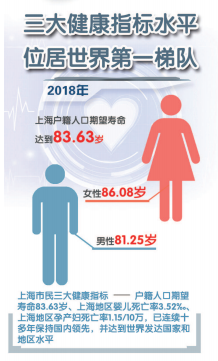

2018年,上海户籍人口期望寿命达83.63岁,上海地区婴儿死亡率为3.52‰、孕产妇死亡率为1.15/10万,上海市民三大健康指标连续十多年保持国内领先,并达到世界发达国家和地区水平。

这三大健康指标是世界卫生组织衡量一个国家和地区卫生健康水平的最主要标准。没有全民健康,就没有全面小康。

在“健康中国”这条大道上,上海始终坚持“以人民为中心”,办人民满意的医疗,勇挑全国医改先行先试重担,敢啃医疗卫生改革“硬骨头”,卫生健康事业取得跨越式发展。

70年一路走来,上海经受了“非典”、人感染H7N9禽流感等一次次重大疫情的考验,创造了许多“上海模式”“上海经验”,一切努力,说到底是为2400万市民织就一张生命健康守护网,将医改成就真正写在人民健康上。

今年8月,《健康上海行动(2019—2030年)》绘就“健康上海”新蓝图,这是全国第一个省级中长期健康行动方案。站在新时代,上海卫生健康事业担负新使命、谋求新作为。

瞄准就医“痛点”,持续优化医疗资源布局

上海人越来越长寿了,这背后,优质而丰富的医疗资源“贡献”不小。

目前,上海拥有各级各类医疗卫生机构5272家,不仅三甲医院林立,不少尖端学科和技术,在全国也是绝无仅有。更为难得的是,目前已实现每个郊区至少有一家三级医院;在上海,“15分钟内到达最近医疗点”的家庭比例已达100%。

这一切与上海坚持科学顶层设计,不断优化医疗资源布局密不可分。

过去三甲医院集中于市中心,郊区居民也曾面临着“看病难”。为此,上海大力推进郊区三级医院建设。

2006年,上海市第一人民医院松江院区开业,成为全市首家落户郊区的三甲医院。2012年,瑞金北院、仁济南院、华山北院、市六东院等相继开业,新华医院崇明分院、奉贤区中心医院、中山医院青浦分院、复旦大学附属金山医院不断提升能级,郊区百姓在家门口有了优质医疗资源。

缓解百姓就医难题,光靠“大医院”是不够的,上海为此着力健全完善三级医疗卫生服务网络。

1997年起,上海通过连续13年建设,建起了覆盖全市的标准化社区卫生服务网络。在此基础上,2011年,上海在全国率先启动家庭医生制度试点。

▲均衡布局优质资源 目前,上海拥有各级各类医疗卫生机构5272家,优质医疗卫生资源均衡布局,每个郊区至少有一所三级医院。同时,上海已成为异地患者流入最多的省(市),服务长三角、服务全国的能力不断增强。(上海市胸科医院供图)

几乎与此同时,2010年,上海在全国率先推进医联体改革,瑞金-卢湾、新华-崇明两个区域医联体试点相继启动。目前,上海已组建医联体40多个,所有三甲医院均参与医联体建设,发挥优质医疗资源辐射效应。

▲打造智慧医院 上海大型三甲医院正致力于打造智慧医院,借助5G、AI等新技术开展远程手术、远程查房等,将优质医疗资源进一步放大,辐射更多地区、更多患者,并助力医学教育均质化发展。(本报记者 袁婧摄)

家庭医生制度与医联体“相辅相成”,分级诊疗成效初显。目前,上海家庭医生签约居民已超700万人。近年来,上海持续推进“1+1+1”(一家三级医院+一家二级医院+一家社区卫生服务中心)组合签约,推动三级医院优质资源、居民就医“双下沉”,逐步扭转大医院看病扎堆的不合理现象。

追求创新“高度”,打造亚洲医学中心城市

根据国家卫生健康委披露的数据,近两年,上海已成为全国异地患者流入最多的省(市),上海医疗服务长三角乃至全国的能力不断增强。这是对上海医疗水平的极大肯定。

回望新中国70年发展历程,“海纳百川、追求卓越、开明睿智、大气谦和”的上海城市精神,亦是全市医疗卫生工作的灵魂。如今,上海拥有一批高水平医科大学、医院、科研院所,在基础研究与临床科研相互促进、联动支撑的发展格局下,上海医学科技成果不断涌现,一批重大科学发现和新技术相继问世,部分已达国际领先水平。

在复旦大学附属中山医院,葛均波院士团队主持研制世界首个可降解涂层新型冠脉支架,樊嘉院士团队研发两项全球首创肝癌检测技术。中山医院还携手上海联影成功研发国产高端医疗设备,一举打破国外垄断。

▲高端医疗设备 作为国产医疗设备行业领军企业,上海联影医疗科技有限公司引领“产学研医”自主研发模式,成功研发一系列国产高端医疗设备,打破国外垄断,大大节省患者治疗费用。(本报记者 袁婧摄)

在上海交通大学医学院附属仁济医院,夏强教授团队创立中国儿童肝移植技术体系,目前每年完成超过400台儿童肝移植手术,连续六年居世界首位,相关技术已输出马来西亚、印度尼西亚等“一带一路”沿线国家。

在上海交通大学医学院附属瑞金医院,王振义院士及其学生陈竺、陈赛娟、陈国强“一门四院士”创建的急性早幼粒细胞性白血病诱导分化治疗方案,被国际同行公认为“上海方案”,挽救了全球大量白血病患者,为患者节约大笔医疗费用。

在复旦大学附属华山医院,顾玉东院士、徐文东教授领衔手外科团队开展的健侧颈七移位术治疗中枢损伤后上肢痉挛偏瘫临床试验,为无数偏瘫患者带去福音。

如今的上海,正大力推进亚洲医学中心城市建设,推动实施重点临床专科“腾飞计划”。站在“医学高地”上,上海不断酝酿新思考、谋划新作为。

▲ “首创”新医疗技术 新中国成立70年来,一大批上海“首创”的新医疗技术、新器械、新药物、新治疗方案走向全国,惠及广大患者。图为由丁文祥医生及其团队领衔研制的中国第一台小儿人工心肺机(模型)。 (上海儿童医学中心供图)

近年来,上海市级医院承担的高水平研究项目“量质齐升”,在全国同行中保持极强的竞争优势。据统计,2014年至2018年,上海市级医院牵头承担国家科技重大专项31项,国家重点研发计划146项;2013年至2017年,全市38家市级医院共发表SCI论文26584篇,其中,中山医院、上海市第九人民医院、瑞金医院等七家医院发表卓越国际论文数位列全国医疗机构前30名。这些科研成果的背后,是一大批新技术、新药、新治疗方案走向临床,为患者带去新希望。

为进一步激发医院、医生的临床研究活力,上海今年明确将从顶层设计层面创新机制体制,不断提升市级医院医学创新力,使上海成为国际领先的新药物、新设备、新器械策源地。

着眼“一老一小”,为健康上海注入温暖底色

一座城市的文明程度,取决于它对弱者的态度。这句话正是上海卫生健康事业70年发展的生动写照。

为保障母婴安全,上海率先在国际上设立妇幼生命救治网,即“5+6”市级危重孕产妇、危重新生儿会诊抢救中心。上海还在国内率先发布儿童、妇女健康服务能力建设专项规划,全覆盖构建五大儿科联合体、“两癌”疾病筛查等健康服务网,实现母婴保健、妊娠风险干预、疾病筛查等均等化服务。这些“上海经验”得到世界卫生组织的充分肯定。

这些年来,上海在卫生资源配置中不断向“老”和“小”等特殊群体倾斜。

眼下,上海已是深度老龄化城市,为探索建立与上海超大城市相匹配的老年健康服务体系,上海大力加强医养结合与老年护理工作,积极推进康复医院转型。目前,本市各类医疗机构已实现与各养老机构、社区托养机构签约“全覆盖”,“医”与“养”在上海走得越来越近,老人养老有了更多保障。

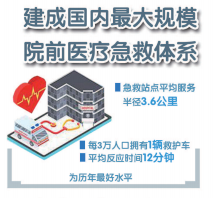

▲ 立体化医疗急救 为争分夺秒抓住生命抢救的黄金时间,上海通过几十年努力,已构建起全国绝无仅有的“水陆空”立体化医疗急救体系。图为在应急医疗救援联合演练现场,“伤员”被送抵瑞金医院门诊顶楼停机坪。 (瑞金医院供图)

在儿科领域,曾经的“就医难”状况正在日渐改观。最新数据显示,复旦大学附属儿科医院、上海交通大学医学院附属儿童医学中心的儿科常见病门诊人次有所下降,而周边社区服务中心的儿科就诊人次出现上升,“一降一升”的背后,是上海着力推进儿科医联体、儿科“强基层”工作的喜人成果。

在“健康中国”指引下,上海的医疗卫生工作已从“重治疗”转向“重预防”。上海连续11年向全市常住人口家庭免费发放“健康大礼包”,覆盖800多万户家庭和2400多万市民;上海是全国最早颁布控烟政府条例的城市之一,“天花板下全面禁烟”已成全民共识;上海打造城市绿色开放空间与慢行交通系统,黄浦江两岸健身步道与骑行道蜿蜒铺就美丽的“健康愿景”……“健康”已写入这座城市发展的灵魂。在第九届全球健康大会上,时任世界卫生组织总干事陈冯富珍称赞上海是“健康城市工作的样板城市”。

作者:首席记者 唐闻佳

编辑:金婉霞

责任编辑:顾军

*文汇独家稿件,转载请注明出处。