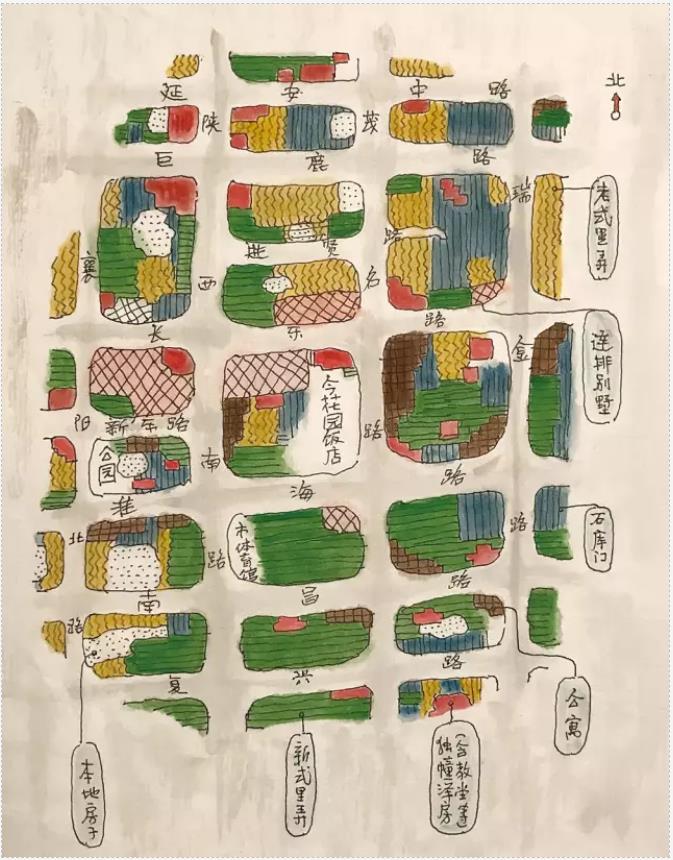

▲ 《小说》《繁花》中上海市中心各建筑类型鸟瞰。图源:《繁花》插图展

《繁花》是我读得最快的长篇小说之一,虽然有些沪语对我造成了一定的阅读障碍,读起来有些吃力,但相较于书本身的精彩,这点小障碍几乎可以忽略不计了,而且有时还变成一种验证自己上海话能力的小乐趣。

先说书名,“繁花”二字,实在是好。繁花原本应该似锦,可这里我们看到的即使是锦,也是一匹针脚繁杂的乱锦。而繁花一乱,也是要迷人眼的,纷噪噪,乱哄哄,精芜杂陈,好不精彩。繁花,又谐音繁华,这繁华,似梦如花,终究还是要作烟云散的。这就有了几分“红楼”气:不是梦中人,赏尽梦中花,断不能得其中三昧;而如若不能最终跳将出来,作冷眼旁观人,则又如何写尽这浮华的光影、终散的盛宴?

若说此书像《红楼梦》,我却觉得更多地像《金瓶梅》,书中似乎故意少了些阳春白雪,多了些市井之俗。然而,正是这市井之俗,或许反而更接上海这座城市的地气,毕竟,就连我们这个孤独的星球,其实也无非是因为布满了这么多的男男女女,所以才有了这么多的事情和故事,更何况是这座人口密集的东方之珠呢。我们看过张爱玲的上海、王安忆的上海、陈丹燕的上海……这一次金宇澄先生的上海,写的是日常生活里的点点滴滴,让我品出不一样的味道。真正的历史或许正应该像深邃的大海,其中有珊瑚、宝藏、美丽的奇鱼,也有沉船、尸体、肮脏的垃圾,而如果容不下这一切,又何为大海呢?也许有人会受不了这本书貌似俗气的味道,但或许,其实这也早已在作者的意料之中,所以他在最开始已经埋笔设言:“古罗马诗人有言,不亵则不能使人欢笑。”

只是这笑中有泪水,至少是唏嘘。虽然作者巧妙地隐到了书后,以至于我通篇读完都找不到这众生相、浮世绘里到底哪一位才是他自己的影子(当然,也许根本就没有,只是我一厢情愿地硬派强加),但你却又能处处感受到他的态度,有戏谑、有嘲讽,但更深层次的,却是同情与悲悯。作者只是那般平静地叙来,没有什么嘶声力竭的控诉,也没有什么不能自拔的沉溺,他只是静静地将一切铺陈在你的眼前,化归家长里短,融入日常,但你却分明还是能感受到一种立场,这立场平淡而有力,如一双眼睛,悬于空中,俯瞰众生……这分明就是作者的高明之处了。

书中的高明之处又何止这一点呢。我是个向来读书不求甚解,写书评、影评也从来不知如何复述故事细节的人,然而通读《繁花》,只觉精彩纷呈,许多地方都禁不住要为之击节叫好,这里也忍不住要搜寻一二。

如果说书中哪个人物最令我感觉依稀还有点作者的影子的话,或许是“阿宝”了,因为关于他的几次爱情无疑是书中写得最美、最令人心动乃至心疼的,甚至都有些“另类”:一是和小女孩蓓蒂那若无还有的情愫,既有两小无猜的成分,也写足了初恋乃至暗恋的情怀,而关于蓓蒂和阿婆最后变成鱼被猫叼走投入黄浦江中的描写,真如童话一般用“生”写出了“死”,也让这段或可称其为“爱情”的情愫更如水晶般美丽。这里值得一提的还有蓓蒂的名字,因为如果仅仅是为了有洋味,多数音译也就作“贝蒂”了,然而作“蓓蒂”是否与“繁花”有关呢,尤其是在第五章,在阿宝和蓓蒂互述幻想中的邮票时,有一段全是花名,令人目不暇接,个人怀疑,这里是否有点题的意味呢?当然,也可能又是我自己的过度诠释。

另一处让我动容的则是阿宝与雪芝分手的那一幕(见书中第二十七章末尾),面对阿宝三个月前写来的分手信,雪芝早已猜到了信的内容却一直都没有拆开,这一段两人最后碰面时的对话和动作细节描写,则无疑取得了类似“无声胜有声”的效果,写尽了二人不舍、留恋但又无奈、绝望的境地和心情。据说王家卫先生在试图购买《繁花》的版权,我不知道也想不出,如果成功他会做怎样的处理,但总觉得,这一段,当入选剧本。在阿宝日后一直不娶的人生里,所有与他有所瓜葛的女人都说在宝总心里一直惦念着一个女人、一段感情,我不知道这个女人到底指的是蓓蒂还是雪芝,或许兼而有之,毕竟,不论“花之蓓蒂”还是“雪顶灵芝”,都是阅尽繁花前的珍贵之物吧。

当然,若只说这两点高明,是把这本书说小了。看得出来,这部书当是金先生厚积薄发、十年磨一剑的产物,需要积累众多个人或亲历或耳闻的素材,同时,还得做好文学上充分的准备。金先生定是饱览博闻之杂家,沉得下去也拿得出来,很多技法,信手拈来,仿佛浅尝辄止的样子,其实非不会也,乃不深取也。比如前面写蓓蒂和阿婆变鱼被猫叼走那一段,就很有魔幻的色彩,深得加西亚·马尔克斯真传;又比如写小毛夜遇无名少妇的那一段,则分明有了几分聊斋味道;还有写陶陶的婚外恋,结尾荒诞而又诡谲,完全可以单独拿出来成一欧·亨利式的短篇;还有第二十八章,在第二十七章的悲情氛围后,却突然写了一场俗到几乎不堪入目的饭局闹剧,且让所有人物全部登场,来一大合唱,大落幕——操控调度这样的“大”场面是很需要功力的,这或许又是作者的有意为之和匠心独运吧,总不至于,难道又是我自作多情的理解?

总之,《繁花》这本书,即使不能说是“说不尽”,但也是足够让人细品上好几回仍余音绕梁的,而金先生凭这本书拿奖拿到手软也就不算什么稀奇之事了。我更私以为,金先生甚至可以急流勇退,从此就写点小玩意或重又安心做编辑打发时间了,因为凭此一部书,文学史上当已有金先生一席之地了。

作者:林森(系复旦大学出版社外语分社总编)

编辑:卫中

责任编辑:王彦

*文汇独家稿件,转载请注明出处。