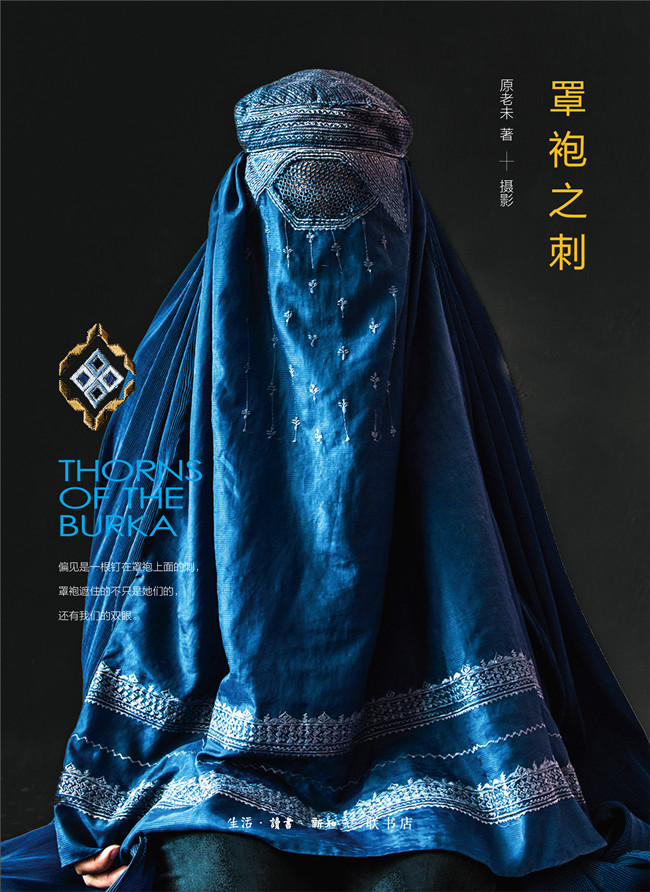

《罩袍之刺》,原老未著,生活·读书·新知三联书店 2020年6月出版

用平视的目光看那遥远的地方

人们对阿富汗的印象,一直停留在“战争”“童婚”以及“性别歧视”上,以上皆为事实,而事实却不止于此,有时罩袍遮住的不只是她们的,更是我们的双眼。

近日,国内首部以阿富汗当代女性生活为题材的图书 ——《罩袍之刺》由生活·读书·新知三联书店出版。作者原老未用218幅人文影像和六个阿富汗女性故事,带领读者去阿富汗做了一次深度探索。

原老未是《中国国家地理》等杂志的特约摄影师及作者,她的足迹遍布非洲、中东、欧洲、中南美洲及南太平洋岛国等大半个地球,尤其喜欢往还没来得及被西方文明同化的地方跑。十年前,她在巴基斯坦一呆就是三个月,而后又在莫桑比克、瑞典和外高加索小国格鲁吉亚各生活了半年的时间。

自2013年9月开始,原老未开始专注于阿富汗人文记录,五年中四次往返于阿富汗诸省,与当地人同吃同住,采访拍摄当地不同女性的生活现状,细腻地记录着这个世人给予太多偏见的国家。

阿富汗女性和她们的“罩袍”标签

阿富汗女性身穿的蓝色罩袍(Burka),一种长至脚踝、面部用网眼布料织成的蒙面长袍,英国人称它波卡,而阿富汗当地人叫它茶达里(Chardari)。罩袍在阿富汗的历史已有几百年,久到很多当地人都以为这是“土生土长”的民族服饰。

阿富汗一直是个在“城市”与“农村”、“变革”与“守旧”、“世俗”与“宗教”之间不断撕扯的矛盾体。曾经的阿富汗女性早在1919年就获得了投票的权力—甚至比大洋彼岸的美国人还要早一年,8年后索拉娅皇后去法国访问参加晚宴时还穿了露肩的晚礼服;与此同时,在阿富汗广袤的乡村、那些保守的部落中,女人外出时仍然要用罩袍将自己全身遮盖严实。罩袍遮住了她们的身体,挡住街上男人的目光,也割裂了她们与外界的联系。

罩袍是外界对阿富汗女性的刻板印象之一。在如今的喀布尔、赫拉特、马扎里沙伊夫这些大城市中,可以见到很多身穿长风衣配头巾、茶杜尔(露出面部、包裹整个身体的一整块布料)或是沙瓦尔·卡米兹(宽松的长衣长裤)的年轻女性,甚至在更为保守的坎大哈,都能看到露出整张面孔的年轻女孩行色匆匆地走在街头。

“我第一次穿罩袍是2013年10月,那时我借住在阿富汗北部马扎里沙伊夫的一户中产阶级家里。从女主人到她的两个女儿,她们都不穿罩袍。有一天,婶婶家来了一个穿罩袍的客人,进门后,她把罩袍挂在衣架上就进客厅了。听着屋里时不时传来的笑声,想着我去给她开门时,她在门口安静等待的样子,似乎脱下罩袍后她一下就“活”了。我把手放在罩袍上,摩挲着那块劣质的化纤布料,小女儿看我跃跃欲试的样子,便将罩袍取下来递给我,我毫不犹豫地就套上了。

第一反应是闷。我感觉自己一下就被包裹住了,透过无数细密的网格看外面,就像看另外一种世界。然后我意识到隔壁的笑声变小了一些,很显然罩袍阻挡了一部分声音的传播。小女儿教我如何像当地人一样拽住前面方便走路,我学会后,便自己去外面巷子了。没有人看我,没有人在意我,那一刻我有些明白为什么很多当地女孩自愿选择穿上它,因为它能带来安全感。

走了几分钟,我就受不了,太闷了,喘不过气,而且糊得我鼻子、脸颊、耳朵、头发哪哪儿都痒痒,我马上转头往回走,最后几乎是小跑了。”

拔掉偏见的刺,用心记录真实

原老未认为,世人对阿富汗和阿富汗女性的刻板印象,就像一根根钉在罩袍上面的刺,而这些刺需要被拔下来。

《罩袍之刺》的文字平静,克制。从赫拉特市郊小镇里教中国武术的老师卡瓦利、女性就业率全国垫底的坎大哈绣坊主瑞吉娜,到坚持过有机生活并渴望婚姻的记者迪巴、开馕铺养出两个好女儿的古尔赞婶婶,还有用嘴画画的网红鲁巴巴、出生在伊朗的难民大学生热扎依,,这六位女性出生在不同的省份,从事不同的职业,有着不同的性格,她们与我们一样渴望生活、热爱生活。原老未就像在给无声电影做旁白,每个人物形象都跃然纸上,如此鲜活。她认为自己没有权力去定义她们是什么样的人,或为她们的人生做总结、下结论。她选择以平视的角度,来呈现当代阿富汗女性的真实的日常生活。“ 《罩袍之刺》是用我的角度、我的观点去尽量还原的一种‘客观’。我不愿得到的仅仅是大家对它的赞同,如果这本书能引发思考,对我来说是比赞同更为重要的事。”

作者:三淑

编辑:朱自奋

责任编辑:张裕

来源:本文摘自《罩袍之刺》,原老未著,生活·读书·新知三联书店 2020年6月出版?