姚雪垠(1910—1999) 邓伟 摄

一

1979年11月6日上午,我去姚雪垠家送请柬。姚老住在木樨地22号楼。这是栋新楼,据说部级干部才有资格入住,所以周围的居民皆称之为部长楼。

乘电梯到五楼,敲门,里面响起一个小女孩银铃般的声音:“爷爷,有人找你。”姚老穿着睡衣,阔步走来。他身材高大,满头白发,目光如炬,举止潇洒。他把我让进客厅,坐在沙发上。客厅宽敞明亮,挂着国画,靠窗处,摆着文竹、仙人鞭等几盆花草。我说:“姚老,今天晚上有日本茶道代表团,在人民大会堂山东厅举行告别宴会,请您出席。”姚老说:“好的。我访日时,见过他们。”

我说:“这次找您,可费了九牛二虎之力。先是找全国第四届文代会秘书处,他们说您在文学组。找到文学组,说您在湖北组。找到湖北组,说您已经回家了。往您家打电话,说您已搬往新居。于是我又到处打听,问了许多人,总算找到了。”姚老笑了:“我搬到这里没有几天,很多同志不知道,麻烦你了。”姚老接着说:“通过几次电话,可你的名字我还没记住。”我说叫陈喜儒。他说:“哪几个字?”我想给姚老写下来,但没带笔。姚老的夫人忙去拿来一支笔,把笔帽拧开,放在沙发前的茶几上。我写上我的名字递给姚老。姚老哈哈大笑说:“好,好,你喜欢儒家,直言不讳呀。批儒那阵子,你的日子不好过吧。”我说,我是无名小卒,芸芸众生,没人知道我,所以没事。姚老笑道:“他们要是知道了,可就麻烦了,非逼你改名不可。”

大概是刚搬到新居,姚老还沉浸在乔迁的兴奋中,兴致勃勃地领我参观。他指着一个房间说:“这是我的办公室。”里面有一张很大的写字台,上面摆满稿纸和书报,后面是一张单人床。我想,这里应该是姚老写作的地方,只是不知道他为什么称之为办公室。专业作家,有何公可办呢?进而又想,姚老是湖北省文联主席、政协委员,想必也有些公务需要处理,所以才称之为办公室吧?书房里,有几个书架,上面摆着很多线装书,一排排装卡片的盒子,地上还有几个大木箱。听说姚老为了写《李自成》,读了很多正史、野史、地方志、记载典章制度的史书,在浩瀚的文献海洋中钩沉刊谬,剔误抉奇,光读书卡片就写了两万多张,真是呕心沥血,殚精竭虑。姚老指着箱子说:“这里面都是书,查阅时很费力,书架不够,还得做几个,把常用的书放在架子上就方便了。”门口处有个小厅,姚老说:“这里是厨房和餐厅。你看,这两扇窗子,像不像食堂的卖饭口?以后到我家来,吃饭有地方了。去年美籍华裔作家聂华苓来时,我对她说,到我家来包饺子,她很高兴。明年来,可以请她到我家做客了。”

老人对新居很满意,一边以主人的身份介绍,一边与我们一起欣赏。我说:“这里安静,宽敞,明亮,适宜写作。”姚老说:“是啊,很安静,而且都向阳。我在幸福村时,到了深夜,还有大汽车来回跑,嗡嗡响。”我说:“但在您的《李自成》中,我可没有听到汽车的轰鸣,听到的是金戈铁马、攻城略地的震天炮声……”姚老哈哈大笑,之后说:“组织上给了我这么好的工作和生活条件,我得努力工作,不然对不起组织啊!”

我这次到姚老家送请柬,有点登门负荆请罪的意思。上个月初, 日本作家井上靖先生率团来访,我打电话请姚老到机场迎接,他问我在几号贵宾室,我说现在还不知道,确定后再告诉他。去机场那天,周扬、冯牧、孔罗荪、柯岩都到了,独独不见姚老,这时我才想起忘记告诉姚老贵宾室号码了,急忙到外面去找。烈日下,我看到一位身着笔挺中山装、脚蹬布鞋的满头白发的老者,正焦急地左顾右盼。那时,我虽然与姚老通过几次电话,但并没见过面,于是急忙迎上去问道:“您是姚老吧?真对不起,由于我工作疏忽,叫您在烈日下等了半天。”老人脸上没有不满和责备,使我心里更加不安,一再道歉。姚老反倒安慰我说:“没什么,没什么,谁的工作没有疏漏啊?”

二

1979年秋,我的上司想编一本中国作家访日的散文集,叫我给访问过日本的作家发函约稿,有原稿抄件或复印件最好,如果没有,请他们将文章题目、发表的刊物告知,我到图书馆去查找。

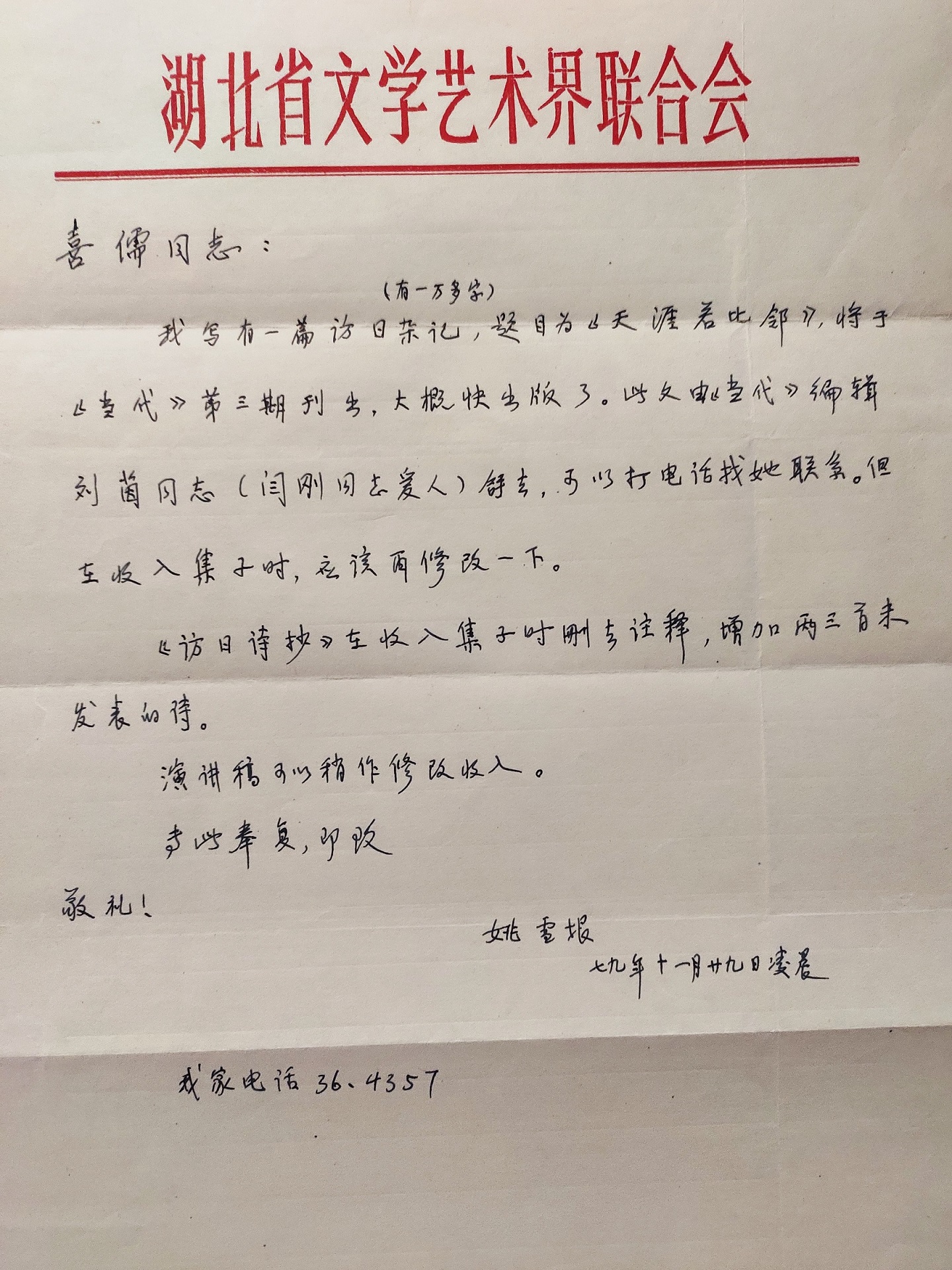

姚老很快回信。他用的是湖北省文学艺术界联合会的牛皮纸信封,姓名、地址用毛笔书写。信纸上面用红字印着“湖北省文学艺术界联合会”,纸面有暗格,信用钢笔书写。我虽然不懂书法,也没有收藏意识,但姚老的字整洁流畅舒服耐看,所以连信封都留了下来。

信中说——

喜儒同志:

我写有一篇访日杂记(有一万多字),题目为《天涯若比邻》,将于《当代》第三期刊出,大概快出版了。此文由《当代》编辑刘茵同志拿去,可以打电话与她联系。但在收入集子时,应该再修改一下。

《访日诗抄》在收入集子时删去注释,增加两三首未发表的诗。

演讲稿可以稍作修改收入。

专此奉复,即致

敬礼!

姚雪垠

七九年十一月廿九日凌晨

三

1980年5月15日晚,中国作协宴请旅日华裔作家陈舜臣一行,冯牧主持,姚雪垠、季羡林、卞立强作陪。席间姚雪垠说:“我的《长夜》即将再版。这是一部自传性质的小说,书中的陶菊生,就是我的化身,也是五四新文学运动中绝无仅有的描写绿林人物和绿林生活的长篇小说。我在这部作品中,不仅揭示了许多农民在破产和饥饿中沦为盗匪的社会根源,同时也表现了他们身上蕴藏的反抗邪恶势力的巨大潜力。我十四岁时,做过土匪的义子,干了三个月。那时候,土匪绑票,要人来赎,但他们没文化,不识字,就叫我为他们写信。没有这段生活经历,我写不了土匪,写不了绿林生活。在《李自成》中,有个人物叫双喜,他的一些经历,就有我个人的影子。如果我没有小时候的那些经历感受,不了解他们的日常生活、组织结构、语言行为,就不会写成现在的双喜。”

当时,陈舜臣的中国近代史三部曲之一的《太平天国》正在日本的《小说现代》上连载,他听说姚雪垠对太平天国也感兴趣,问道:“《太平天国》,您还写吗?”姚雪垠说:“本来打算写两卷《李自成》后就写《太平天国》,但看来很难。年纪大了,不知道自己还有多少时间。如果生命允许,还是想写。我为此做了许多准备。太平天国太曲折、太复杂、太壮丽、太诱人了,人物众多,波澜壮阔,起伏跌宕,扣人心弦,引人入胜,非常想写。”

四

1983年6月,日本作家松本清张到北京访问,6月13日在北京饭店与姚雪垠、刘心武就历史小说创作问题进行座谈。姚雪垠认为,历史小说“要深入历史,也要超越历史。深入历史是前提,是基础。超越历史是为了完成小说艺术。”

松本清张不同意姚老的观点,他说:“历史小说不能虚构,要根据史实来写。如果完全根据自己对历史的解释而虚构,超越了历史,就会失去真实性、艺术性,背离现实主义,就不能叫历史小说,读者也不会买账。”

姚雪垠说:“《李自成》虚构占90%以上。但虚构是有原则的,不是随意想象。虚构的情节必须符合当时的历史条件,把那些情节放到当时的历史环境中,要经得起反复推敲才行。我企图通过这部长篇小说的艺术描写,反映中国历史上农民战争的基本规律和一些重要的历史经验。”他根据自己的切身体会,提出历史小说家必须具备三个条件:“一、本身必须是学问家,有比较广泛深厚的文化修养,尤其是比较丰富的历史知识,比如当时的官制礼节,民间风俗,地理山川,兵器武艺,战略战术,都要有深入的研究,了熟于心,才能运用自如;二、应该是个语言艺术家,有优秀的文学修养,有高超的表现能力,懂得长篇小说的艺术;三、他还应该是个思想家,能够洞察历史的本质,历史的发展规律,历史的经验教训。”

松本清张说:“小说最重要的品格是要有趣,好看,吸引人。如果没有趣味,充满了枯燥的说教,读者就不读,只有把高尚的理念寓于有趣的故事中,才易被读者接受吸收。如果丧失了文学作品的艺术品格,就不是文学作品,就会被读者抛弃。文学的目标,是促进人类的进步和发展。如果文学没有高尚的理念追求,那就是颓废堕落。”

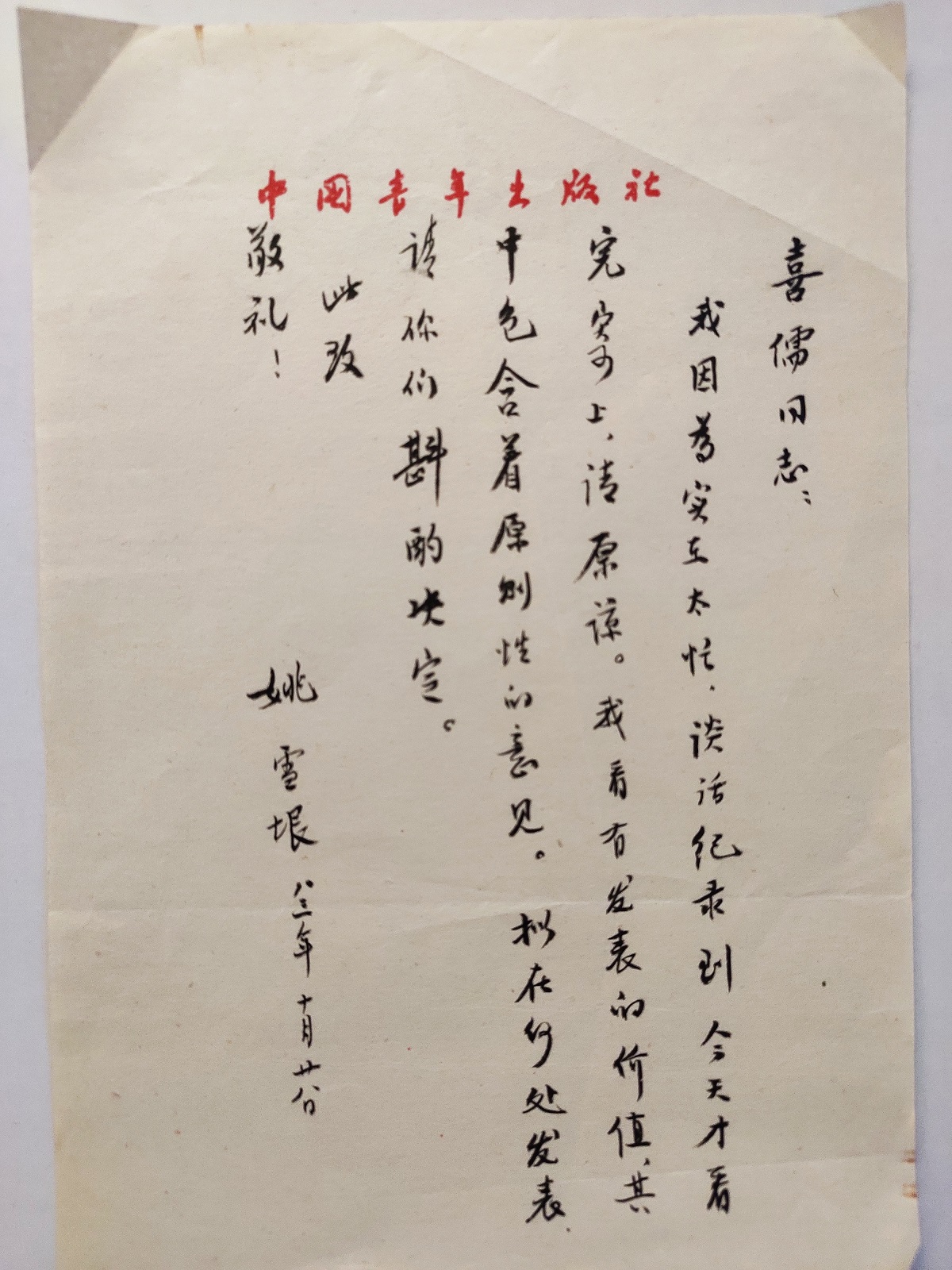

那次对谈,涉及历史小说创作的许多重要问题,很有意义,于是我根据谈话录音整理成《历史小说创作漫谈》,寄姚老、刘心武校正,拟找一家理论刊物发表。姚老用朱笔对录音记录稿进行了仔细修改,来信说:

喜儒同志:

我因为实在太忙,谈话记录到今天才看完寄上,请原谅。我看有发表的价值,其中包含着原则性的意见。拟在何处发表,请你们斟酌决定。

此致

敬礼!

姚雪垠 八三年十月廿八日

姚老这次用的是中国青年出版社的信纸,毛笔竖写,行楷书很见功力。

刘心武来信说:寄来的谈话记录看过了。那次会见,我没说什么值得发表的意见。建议将我完全删除,关于沙叶新剧本的一段话也请全部删除,只保留松本和姚雪垠的对谈,且可冠以《中日作家谈历史小说创作》之类的题目。总之,无论您如何处理,都恳盼删去我的出场和谈话部分……

这份记录,发表于《当代文艺思潮》1984年第三期,题目改为《姚雪垠、松本清张漫谈历史小说创作》,根据刘心武的要求,删除了与其有关的全部内容。

五

以前听说过不少对姚老的议论,如唯我独尊,目中无人,狂傲自大,很难“侍候”等等,但我与他接触,却没有这种感觉,恰恰相反,觉得他随和宽容,有长者风,有时还很幽默。

1979年姚老参加周扬率领的中国作家代表团访日归来,在作家中流传两个段子,但未经姚老证实,不知虚实,立此存照。

一、姚老访日前,学了几句日语,以备不时之需。其中有一句表示感谢,“豆毛豆毛”。日本人斟酒时,姚老为表示感谢说豆毛豆毛,可他越说,人家越倒,他感到奇怪,就问翻译,翻译一听笑了,说您讲反了,变成了“毛豆毛豆”,意思是再来点再来点,所以人家就没完没了地斟。姚老从此再不讲日语。

二、在日本新干线列车上,已经开始发福的杨沫和柯岩并排坐着。姚雪垠坐在她们对面,看着看着,突然扑哧一声笑了,但什么也没说,谁也不知他笑什么。第二天,姚老操着浓重的河南口音对同行的作家说,我出个谜语,请大家猜一猜:杨沬与柯岩坐在一起。大家七嘴八舌,猜了半天不中。他又提示,打一地名。冯牧灵机一动,脱口而出:合肥。大家哄堂大笑。杨沫、柯岩也笑得前仰后合。

回到北京后,杨沫把这个故事告诉了妹妹白杨。白杨又讲给邓颖超听,邓大姐惊呼:那么肥吗?可要注意呢!

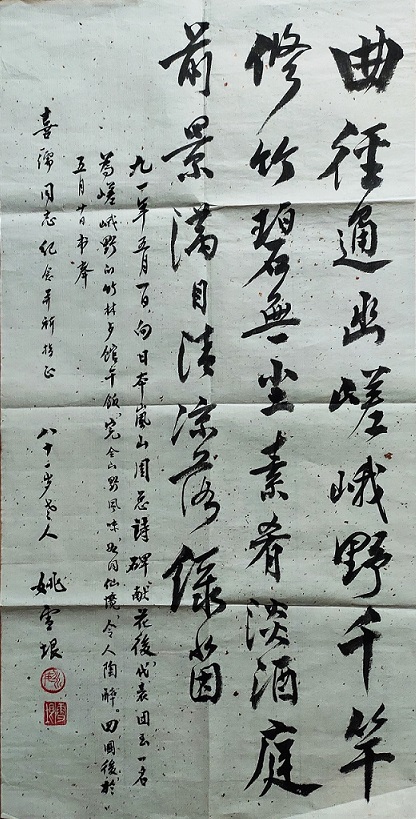

1991年春,姚老率中国作家代表团访日,回国后送我一幅字:

曲径通幽嵯峨野,

千竿修竹碧无尘。

素肴淡酒庭前景,

满目清凉落绿茵。

下注:

九一年五月一日向日本岚山周总理诗碑献花后,代表团至一名为嵯峨野的竹林餐馆午饭,完全山野风味,如同仙境,令人陶醉,回国后于五月廿日书奉喜儒同志纪念并祈指正。八十一岁老人姚雪垠。

睹物思人,姚老逝世已经二十多年了……

作者:陈喜儒

编辑:吴东昆

责任编辑:舒 明

*文汇独家稿件,转载请注明出处。