为什么有的家庭花费在育儿上的金钱、时间代价巨大,但最后不能如愿?家有“中不溜秋”的孩子,怎么办?在重视亲子教育的当下,这些话题持续引发热议。能不能换种思路,跳出单一的成功评价体系,重新打量孩子成长路上的各种风景?

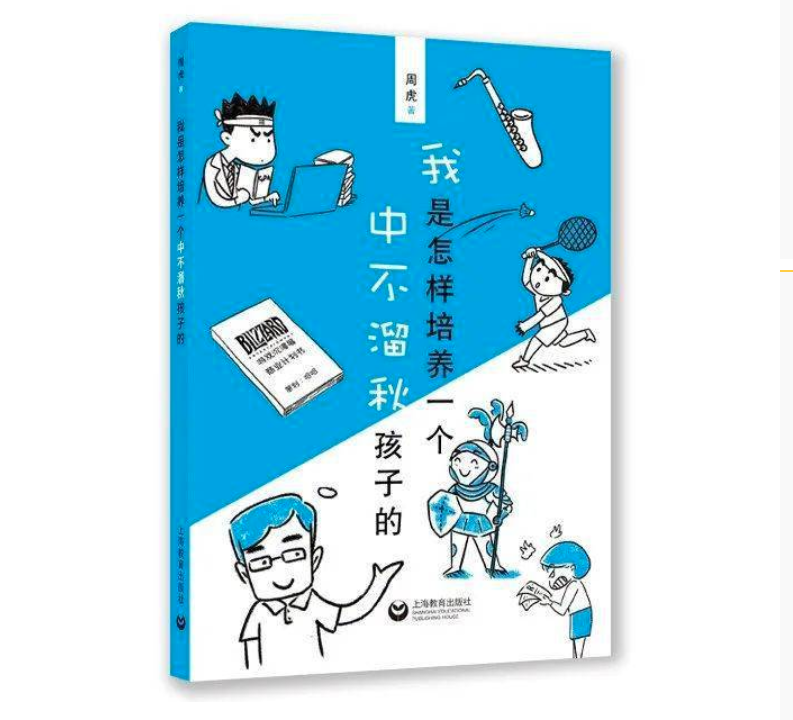

上海教育出版社近期推出 《我是怎样培养一个中不溜秋孩子的》,作者周虎是一位上海爸爸,他在书中分享了与妻子共同育儿的心路历程,由最初的焦虑不堪、郁闷无着,到放下“唯成绩是论”的心魔,欣然接受现实,发掘出中不溜秋孩子身上的很多优点,想办法让孩子健康、快乐、自信地成长。

现实生活中,中不溜秋的孩子或许是“金字塔中部”的大多数,他们天生不是学霸,成绩平平,有的还调皮捣蛋,麻烦不断。在这种情况下,家长该如何与这样的孩子相处?“既然孩子在学习上始终位居中游,不能如家长愿,那么家长为什么非要和孩子在学习成绩上较劲,搞得剑拔弩张?为什么不能放下烦恼,轻松上阵,培养和发挥孩子其他方面的长处,让孩子健康快乐地成长?分数不是评判孩子成长的唯一标准。”周虎尝试在家庭教育下功夫,注重对孩子综合能力的培养,比如人际交往能力、口头表达能力、受挫抗击打能力和让孩子拥有一颗善良的心……“在我看来,这四种能力比学习成绩更有价值。即便未来孩子在学业上没有什么建树,但拥有了这些能力,他立足社会也会受益无穷。从这点上说,我对孩子的培养要求比学校老师还要高。”

说起口头表达,书中举了一个例子,在家人的鼓励下,儿子“哈哈”一直勇于发言,不怯场,有次上语文公开课,老师教小朋友记字,提到“香”,大家纷纷举手回答说上面一个“禾”,下面一个“日”字,“中不溜秋”的哈哈也把手举得老高,但老师却没叫他,一看课快结束了,他急得索性站起来举手,分享了自己的新方法——“香”也可以用唐诗记,“锄禾日当午”,“禾”字后面有个“日”,记住这句诗,也就记得这个字了。别出新意的回答一下子赢得满堂彩,老师本准备批评他不遵守课堂纪律,也就罢了。

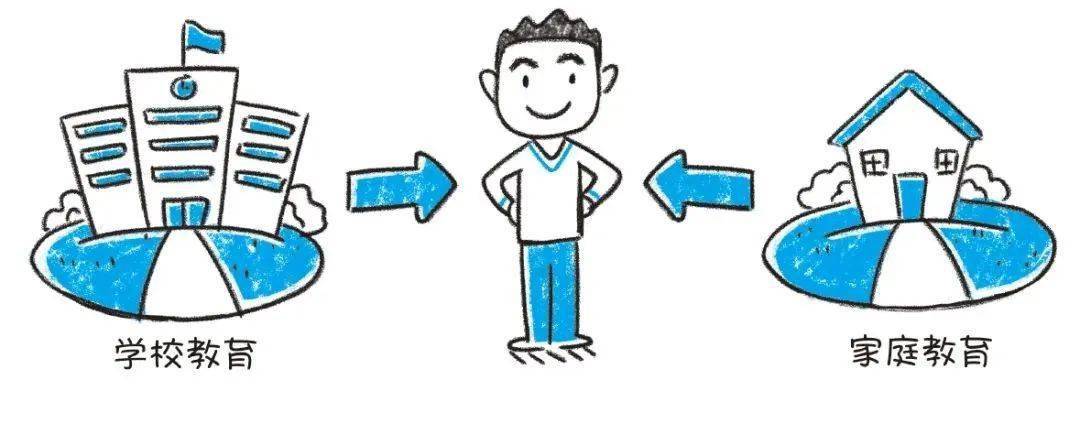

“比如语文、数学、外语,主要是由学校老师负责教给他的。我的责任是培养他多方面的才能。我出钱给他报名的课外班,是课堂上学不到的东西,能够锻炼他的身体,陶冶他的情操,比如网球班、羽毛球班,还有萨克斯演奏班。这等于是学一门手艺,让他一技在手,终身享用,他将来会感谢我的。”作者观察到,孩子接受的教育大致分内外两个层面:一个层面是外在的,即学校教育,由老师负责,侧重点落在学习成绩上;另一个层面是内在的,即家庭教育,由家长负责,侧重点应该落在培养孩子的综合能力上,培养他的性格、为人、素养等,教他怎么做人。“既然学校的学业教育让他处于中不溜秋的水平,那咱自家的家庭教育一定要尝试超过它。”

正因善于发掘孩子身上的闪光点,并坚持放大、引导,即便“从小到大,连小队长也没做过”的“瘌痢头儿子”,依然可以在人群中中发光。周虎在书中半调侃道,儿子从小到大只当过班里的“送饭员”,最终成功逆袭,考上海外名校,实现了“弯道超车”。他的教育理念是坚持“放下但不放弃”,何为“放下”?“儿子在老爸的心里成绩始终是第一,因为不管排名在你前面或是你后面的同学都在外补课,但你从小学到中学从不在外补课,就是全班第一。”何为“不放弃”?即加大家庭教育比重,懂得欣赏自己的孩子,安抚孩子,不能老揪着孩子的短板数落不停。

成长路上,结合孩子的兴趣爱好,在口头表达、创意比拼的训练,也让“哈哈”比同龄人更具商业头脑,一次和妈妈看过《权力的游戏》现场音乐会受到启发,孩子忽发奇想,给游戏开发巨头暴雪娱乐公司写了一份长达33页的商业计划书,建议对方将线上“魔兽世界”场景及音乐搬到线下,策划沉浸式展览,立体打造IP产业链,想不到获得了回音,暴雪娱乐中国公司还专门开会研讨。这给了“中不溜秋”孩子莫大的信心与激励。

家庭教育如果是船的话,观念就是方向,方向正确了才能到达彼岸。儿童青少年心理教育专家陈默认为,家长需要注意克服自己的焦虑情绪,不传递给孩子,不要抱着“养儿防老”的交换想法。家庭教育的核心任务就是培养孩子健康的人格,懂得欣赏孩子,安抚孩子,让孩子充分释放天性。亲历许多心理咨询案例后,陈默发现,有些孩子学习能力不低,但效果不佳,问题很可能出在亲子关系上。比如有的家长每天不停说教,告诉孩子“人生道路该怎么走”,孩子反而容易反感叛逆。“如果父亲欣赏孩子,这个孩子在同龄人中会显得较有勇气。亲子关系是成长过程中心理力量的来源,哪天孩子觉得心里有委屈,只要回到父母的怀抱,就有力量和勇气,这就是一种安全感。”

在上海市第三女子初级中学副校长马琳看来,相比优等生备受“宠爱”,中不溜秋的孩子不太受关注。但每个孩子都是特别的个体,培养需顺应天性,欣赏他们的优点,包容并接纳他们的短板,做好良师益友,真正走近孩子,帮助学生发现自己。哪怕是学校设置的收发作业小岗位,也可以让隐藏于民间的“高手”成为耀眼小达人。恰如书中所说,“放下不是放弃,而是让家长用一种更加全面的发展观来看待自己的孩子。”

手绘插图:出版方供图

编辑:许旸

责任编辑:柳青