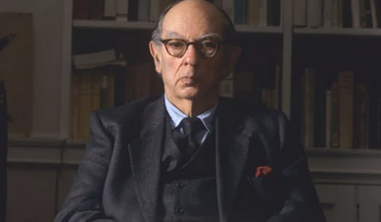

伯林与其著作《扭曲的人性之材》(增订版)【英】以赛亚·伯林著,【英】亨利·哈代编 岳秀坤译,译林出版社2021年3月,定价88元

【导读】以赛亚·伯林(Isaiah Berlin)是英国哲学家、观念史学家和政治理论家,也是20世纪最杰出的自由主义思想家之一。伯林的多元主义信念是他思想史研究与哲学论述的核心。后世学者认为,伯林以“刺猬”指称那些对人类行为和历史持有整体的、统一的理论的思想家,而以“狐狸”指称那些信奉多样性的思想家,他们拒绝那种将人性服从于普遍性的冲动。对多元主义,他在本书第一篇《理想的追求》一文中给出显白的定义:人们追求的目标也许有种种不同,在不同时空的文化之间,彼此的交流之所以可能,仅仅在于使人之为人的东西对它们来说是相通的,是它们沟通的桥梁。”这个观点对今天的“文明互鉴”提供了很强的理论依据。

在译林出版社出版中译增订版之际,讲堂约请了华东师大哲学系应奇教授和张容南副教授共同解读《扭曲的人性之材》。前者对伯林学术流变的纵横捭阖、发微抉隐 ,后者对其学术观点的批判性辨析,给我们带来颇有价值的参考维度。

新世纪前的1997年,88岁的以赛亚·伯林长眠于英国,他的观念史影响了同时代人

【增订版前言摘要】

本书收录的他的论文涉及到我们这个时代最紧要的若干问题,成文于1950年代末到1980年代,跨度长达三十年。伯林有一种独一无二的腔调,不管是落在纸面上,站在演讲大厅里,或是面对麦克风,都是一样的,这就是他的魅力所在。他的语速之快令人咋舌,约瑟夫·布罗茨基说他讲英语比俄语还要快,“简直像在追赶光速”,而句子的长度和复杂性,除了普鲁斯特之外,罕见其匹。不过,他要表达的意涵确实毫不掩饰的直白,阐释的观念与洞见清晰晓畅。伯林的传记作者叶礼庭说:“他这种飞奔跳跃式的说话方式其实是一种思维方式:他说话的时候提出一个命题,同时预想着各种反对意见和限定条件,于是就把命题和条件综合到一起,在同一句子里加以表达。”

——摘自《前言》 作者为布克奖、卡夫卡文学奖获得者 约翰·班维尔

应奇:再读观念史家伯林之人性是“压弯的树枝”

作为译林出版社精装版伯林文集之一种,《扭曲的人性之材》中译增订版于最近问世,重新展卷思想大家这部精致的小书,难免让我们想起以把“狐狸多方,刺猬只一招”的希腊箴言运用于观念史研究而著称于世的以赛亚·伯林似乎已经久违于中文知识界了。

从牛津分析哲学圈转身观念史,暗合后实证主义智识潮流

作为二十世纪有数的观念史家,伯林在其学术生涯的早期却是牛津分析哲学圈的一个活跃的成员

也许有人有所不知,作为二十世纪有数的观念史家,伯林在其学术生涯的早期却是牛津分析哲学圈的一个活跃的成员。对于他从这个圈子中“掉队”,历来有不同的说法。伯林自己在某处曾经自谦“自度才薄智弱”,无力从事所谓真正具有原创性的哲学工作;又有一则流传甚广的趣闻:说是伯林战后在从美国返回英国,在飞机上闲看大西洋上空的烟云,忽然“顿悟”:分析哲学如同这天上的浮云,与苍生何干?!

不管这个轶闻有多大的真实性,也不管二十世纪大部分时间里颇为流行的对于分析哲学缺乏历史意识的指控有无可靠的根据,伯林从分析哲学转向观念史研究实际上恰恰暗合了盎格鲁-撒克逊世界“二战”之后,至少是五十年代以来的后实证主义智识潮流。这就是摒弃逻辑实证主义僵硬的命题三分法,转而开始关注包括形而上学在内的重大价值问题的研究,而且分析哲学也恢复了对于哲学史甚至自身历史的兴趣。例如与伯林一样出身牛津哲学圈的彼特·斯特劳森就既是一位形而上学家,又是一位康德学家。

在促成这一潮流的转向中,斯特劳森和伯林曾经置身其中的牛津日常语言哲学实际上与以奎因为代表的后实证主义形成了某种合力,虽然对于科学的信念和态度上更微妙的差异能够局部解释他们在更深层次上的貌合神异。伯林在《政治理论还存在吗?》这一早期的名篇中所强调和呼吁的对重大价值分歧的关注实际上既是他摆脱逻辑实证主义的宣言书,也是他进一步投身他毕生以之为主题的多元论问题的“投名状”。

政治哲学需要历史:伯林注重“谈论的内容”,罗尔斯注重“对谁谈”

伯纳德·威廉斯指出,伯林(左)和罗尔斯(右)都证明了政治哲学需要历史

学术界经常流传一种说法:罗尔斯的《正义论》是此前陷入断潢绝港之态的政治哲学复兴的真正标志。但是同样已经有史家指出,《正义论》之前的当代政治哲学并非一无可为。事实上,从“二战”结束开始,以波普尔、塔尔蒙、阿伦特、哈耶克和伯林本人为代表的政治思想家和观念史家们就已经在政治哲学和政治理论上作出了各具特色的卓越贡献。从这个意义上,《政治理论还存在吗?》既是对意识形态终结时代之终结的挽歌,也是政治哲学复兴的先声。虽然《正义论》本身的容量和深度足以让我们将其作为此前已经开始的政治哲学复兴趋势的某种总结,但是它究竟能否成为伯林笔下的“二十世纪政治哲学的权威著作”,则恐怕又会成为一个仁智互见的问题。

但是,无论人们怎样在伯林和罗尔斯之间互为轩轾,就正如伯纳德·威廉斯所指出的,他们两人都证明了政治哲学需要历史。威廉斯把伯林的观念史研究视作他对当时甚嚣尘上的“哲学终结论”的一种反应,高度肯定“智识史研究乃是以别样的手段继续哲学事业的方式”,此语无疑可以看作是在回应施特劳斯所谓“在一个智识衰退的时代,智识史的研究就具有了哲学意义”。只不过在伯林那里,政治哲学本身就是由历史构成的;在罗尔斯那里,政治哲学预设了一种历史叙事。

按照威廉斯引入的区分,伯林比较注重“谈论的内容”,而罗尔斯比较注重“对谁谈”。但是从“政治哲学可以成就什么”的角度看,政治生活的基本单位既不是推论思辨的自我,也不是敌友关系;既不是爱国主义的公民战士,也不是好讼者,而是强者与弱者、有权者与无权者的关系。如果这样设想政治哲学所谈论的内容,那么这种“内容”的“听众”就可以是传统政治哲学所设想的每一种听众:君主、公民和建国者,这种“内容”可以被认为是面对所有人的,因为它是对人性发言的,是针对政治的唯一确定普遍的素材的,这种素材就是权力与无权,恐惧与残忍。

现实主义者?“伯林:俄国传统、英国传统和犹太传统塑造了我”

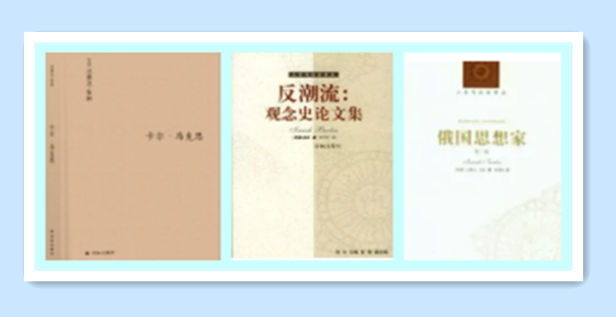

以赛亚·伯林著作《卡尔·马克思》(1939)、《反潮流》(1979)、《俄国思想家》(1978)

克劳德在他的伯林思想研究传记中以“刺猬与狐狸”的著名隐喻开篇,他关于伯林思想的三大论题和三条主线的论述实际上是从伯林自己在接受一次访谈中的夫子自道引申出来的:“我是由三个传统所塑造的:俄国的传统、英国的传统和犹太的传统”。被历史主义浸润的广义经验主义,一元论和多元论的悲剧性冲突,以及文化归属的普遍作用和价值,这三者最终指向“对人性的恰当理解”。伯林的遗嘱保管人哈代把伯林的精选集题为《人性的恰当研究》并不是偶然的,而从篇目和内涵来看,《扭曲的人性之材》几乎可以说的《人性的恰当研究》的缩编版。此书从伯林晚年在意大利的演讲《理想的追求》开篇,在展示伯林的观念史学研究之专擅乌托邦观念、维柯、相对主义、迈斯特以及浪漫意志的神话之后,以把人性喻为“压弯的树枝”的生动意象压卷,完整体现伯林毕生志业之线索和轮廓,可谓伯林思想之微型肖像。

与格雷那种激进和保守并举的夸张甚至乖张的伯林解读不同,克劳德更为平实和克制地把伯林定位为一个现实主义者。在《扭曲的人性之材》所附那篇关于罗素《西方哲学史》的早期书评的最后,伯林写道,“理性所能自由发挥作用的那些清醒的间隔时段是多么少,相距多么遥远,而当它摆脱枷锁的时候,它的成果是多么丰硕,它所起的作用是多么美好”。准此以谈,伯林以对浪漫主义之根源的深度挖掘,而归宗于现实主义的精神旨趣,这确乎既非偶然,也不出人意外。

应奇于2021.9.1千岛新城五步岭下

张容南:狐狸型哲学家的现实感

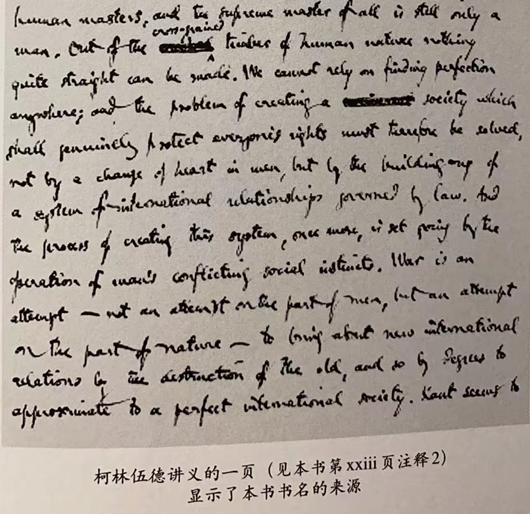

书名《扭曲的人性之材》来源于柯林·伍德讲义第一页(节选)

伯林是二十世纪最为重要的思想家之一。作为一名观念史家,他不以建构体系见长。他将自己喻为一名旅行哲学家,通过对人类观念史的裁剪,来言明当下的问题。他天赋极高、交友甚广,著述颇丰,但若没有亨利·哈代,这位眼光绝佳的文学编辑,伯林也许难以获得今天这么高的声誉。此次增订版的《扭曲的人性之才》正是哈代为伯林编撰的一本论文集。这本论文集收录了伯林在不同时期发表的一些观念史方面的研究论文,之所以命名为“扭曲的人性之才”,源自伯林对康德的借用。康德在《世界公民观点之下的普遍历史观念》中有一句话,“人性这根曲木,绝然造不出任何笔直的东西。”伯林借这句话表明,人性是复杂和多样的,它很难被任何一种制度、模式框定为一致的形态,来实现某种人为的意图。

两种自由与价值多元论

作为杰出的观念史家,伯林先后被授予耶路撒冷文学奖和伊拉斯谟奖,右为其文集总目

多数人对伯林的了解来自他对两种自由概念的区分。消极自由划定出一个私人领域,个人在其间不被禁止做其所欲之事,是一种工具的善;积极自由则意味着自我实现,它是一种做决定的自由和发展个人能力的自由,是一种内在的善。伯林认为两种自由都是重要的,但积极自由被滥用的风险让他更看重消极自由带给人的安全感和在家感。

这种看法也贯穿到了伯林对历史的洞察中,他认为,由于人类认识的有限性和经验的可错性,人类历史的进程是开放的和不确定的,它是人类不断试错的产物。诸种价值的冲突才是关于我们所寄居的这个世界的真相,也是人类无法克服的价值困境。因此,伯林敦促我们承认理性的有限性,伯林解读了一系列反启蒙的思想家——马基雅维利、维柯、赫尔德、迈斯特、赫尔芩等,他们以不同方式指出了人类历史的复杂性和多样性。

由此,伯林带来了价值多元论和政治上的反乌托邦主义。价值多元论认为,人类世界中存在多种不同的终极价值,彼此之间无法公度也不可兼容。正因如此,人们能够彼此理解、相互同情,甚至可以从对方那里获益。人们能够交流彼此不同的看法,通过这一过程消除一些分歧;冲突是无法避免的,但却可以缓和。各种意见可以平衡、折衷,可以通过相互让步来达成某种妥协。人们应该尽力维持一种不稳定的平衡,将冲突降低到最小。因此,伯林走向了政治现实主义,并倡导一种最低的公共义务,即避免伤害。

针对利奥·施特劳斯从价值绝对论对他发起的攻击,伯林在致雅法书信中回应说,他绝不是一个相对主义者。他同样相信人类“终极”价值的存在,但作为经验主义者,他并不认为这些信仰具有任何先验的基础。这些“终极”价值只是由于在人类共同体中被普遍追寻而成为了自然而然的东西,即便如此,这些价值也只是历史阶段的产物,而非永恒真理。艾米·古特曼(Amy Gutmann)为伯林辩护说,伯林的多元论是一种有限度的多元论,因为他仍坚守个人自由和避免伤害的底线原则。

给西方现代性带来的启示

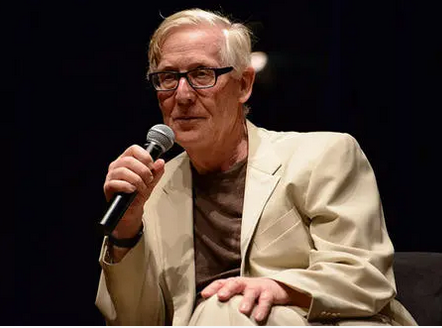

佩里·安德森在《新左派评论》中对伯林进行了严厉的批评

经历了第二次世界大战的浩劫,并身处冷战造成的敌对氛围中,伯林对一元论导致的极权主义有深刻的警醒和批判。为了避免历史上的悲剧重演,他强调维护多元价值的必要性,并无奈地劝导人们接受由于价值冲突而带来的损失。佩里·安德森(Perry Anderson)在《新左派评论》中针对英国民族文化的批评文章,以及昆汀·斯金纳(Quentin Skinner)在剑桥大学的就职演说中,都对伯林式自由主义的虚无倾向进行了严厉的批评。尽管伯林为自由主义引入价值多元论是好是坏尚有争议,但人类价值的多样性已被很多当代学者接受为关于人类社会长期存在的不可消除的“事实”。约翰·罗尔斯(John Rawls)的政治自由主义构想就是一个例子。

伯林已经通过他的观念史研究深刻地影响了他同时代的知识分子,并将消极自由、多元化等关键词写入了西方现代性。在这本书的结尾,伯林对滥觞于二十世纪的民族主义思潮进行了深刻的反思。他富有洞见地指出,民族主义想要表达的是多元文化没有得到应有的承认而生出的愤怒诉求。一种受到伤害的民族精神,就像一根被强力扳弯的树枝(bent twig),一旦放开就会猛烈反弹。因此,在警惕民族主义的负面危害时,需考虑对受伤害的民族情感的正面承认。这一见识很可能影响到了他的学生查尔斯·泰勒(Charles Taylor),后者从多元文化出发提出了“承认的政治”,以区别于自由主义者一向推崇的平等权利的政治。

伯林那种怀疑论的精神与狐狸型哲学家的定位,注定他不会为我们带来任何宏大的观念体系。他提醒所有政治思想家留意的,是人性的复杂性、文化的多元性以及对人类历史的现实感。

张容南写于2021年5月9日

作者:应奇(华东师大哲学系教授)、张容南(华东师大哲学系副教授)

编辑:钱亦琛

责任编辑:李念

*文汇独家稿件,转载请注明出处。