汪家芳《初心》

功成名就、本该颐养天年之际,上海画家汪家芳却偏偏要啃硬骨头,一再挑战时代的“大画”。为西郊宾馆外宾接待大厅创作7.5米×5.5米的《上海》,与三位画家共同为进博会主会场创作13米×8米的《春风又绿江南岸》,为抗击新冠疫情创作5米×3.2米的《巍巍中国情》,为庆祝浦东开发开放30周年创作9米×4米的《浦东》,为重新修缮的中共一大会址创作8.5米×2.5米的《初心》,为北外滩世界会客厅创作9.5米×4.2米的《潮涌东方》……最近两三年,汪家芳的画尺幅大,胸怀更大,也因而他与他的画正受到越来越热切的关注。

“这样的关注,是给我们这个时代的。”汪家芳笑言。他认为自己不过是在回应时代提出的新命题——这个伟大的时代,呼唤艺术家积极关注当下。至于怎样创作好这样的“大画”,在他看来,“你走得有多远,脚上沾的泥有多厚,情感就有多浓,思考得就有多深。最终它们都将反映在你的作品中,决定一幅画耐人咀嚼的程度。”

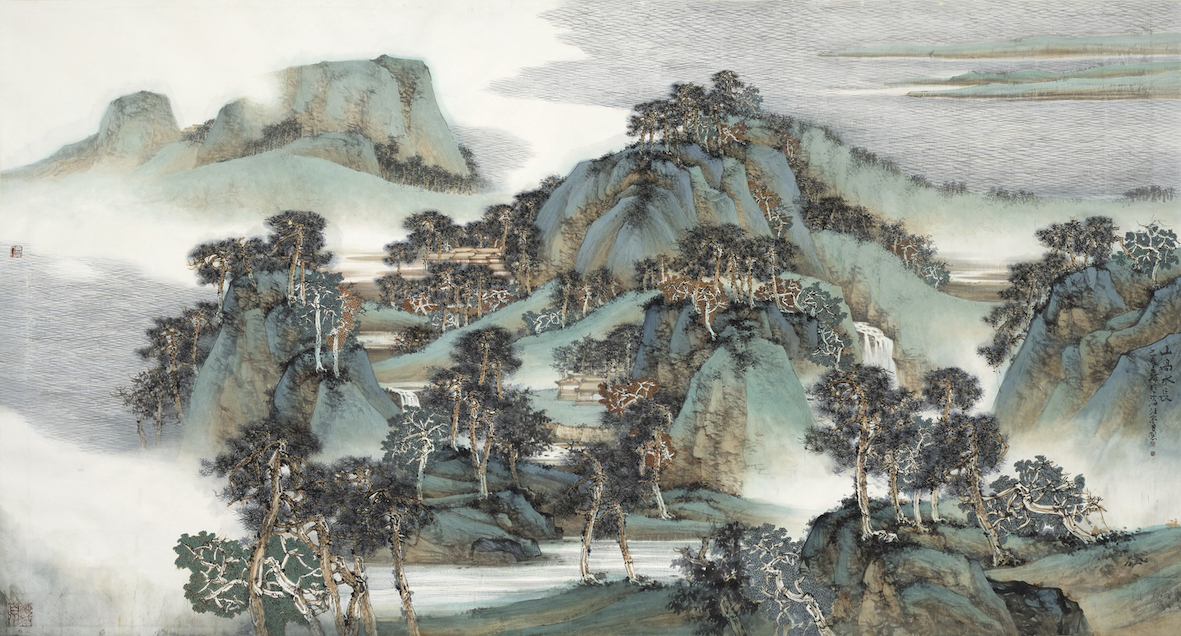

汪家芳《山高水长》

从《上海》到《浦东》,用传统笔墨发出时代强音,构成汪家芳近年来重要的创作脉络

金秋,上海最美的季节。最近一段时间频频因外事新闻“出镜”的巨幅国画《上海》,悬挂于西郊宾馆外宾接待大厅墙上,恰恰为其给出迷人的图解:错落有致的石库门掩映在金色梧桐树下,背后是开阔的黄浦江江面,林立的陆家嘴摩天大楼。这正是上海的烟火气。有人说,当会见双方在画前坐下时,看上去仿若坐在石库门弄堂口,很是亲切。

这幅作品,就出自汪家芳之手。他坦言想在画中“打造一种上海大客厅的感觉”,传递暖的色调,敞开的怀抱。

汪家芳《上海》

师从顾翼的汪家芳,是张大千的再传弟子,并且有着华东师范大学艺术系研究生的科班功底,今为上海中国画院画师。数十年间,他的中国古典山水炉火纯青,作品捧获过全国首届山水画展览优秀奖,亦曾数度入选全国美展。而这幅《上海》,显然与汪家芳此前的画作,也与中国传统国画迥然不同——它将写生与传统笔墨对接,呈现出新的社会意义,也将海派艺术推向新的境界。

这是创作于2018年的一幅委约定制作品。彼时,首届进博会正在紧张筹办中,一道难题迫在眉睫:宾客盈门,作为主要接待场所的西郊宾馆外宾接待大厅,墙上一幅山水画一挂就是15年,似乎得换换了。

抛给汪家芳的,却也是一道开放式命题。什么样的作品才能诠释今日上海之风采?并且,他意识到,这是一幅背景画,会见举办时,不该喧宾夺主,单独凝视它,又应是完整的艺术品。最终,汪家芳在这样一句话中找到了灵感的突破——在上海,建筑是可以阅读的,街区是适合漫步的,城市是富有温度的。细细揣摩之下,他认为最为形象的载体,为石库门建筑。这是一种融合了西方文化和中国传统民居特点的建筑,它所禀赋的多样性、复杂性的结构,既形成了独特的上海生活风情,又奠定了近代上海区别其他地区的独特的生活方式,并且兼具红色文化、海派文化、江南文化三重特征。

画中,抢眼的地标建筑如东方明珠、上海中心,仅仅作为远处的天际线出现,更让人印象深刻的,是上海这座城踏实、温暖的日子——只见石库门形象作为主线,串联起了上海的城市发展历程、红色历史传统以及改革开放后翻天覆地的变化。这样的画大气谦和,一看就是上海!

在艺术表现手法上,汪家芳告诉记者,特意采用了重笔重彩并铺以金黄透红样式的暖色调,通过对上海城市标志性植物——梧桐树特有的金黄色的渲染,反映了上海金秋时节处处洋溢着的收获与喜庆气息,映衬出“这里是上海”的时代强音。

之所以能接住这道时代命题,其实是因为汪家芳始终践行着“笔墨当随时代”。早在2010年,他就曾为世博会中国馆贵宾厅绘就颇具当代气派的六条屏《海天松涛图》,揣摩山水何以进入当下,将恢宏的气势寓于宽阔无垠的自然景观与海纳百川的城市精神的内在联系,催人联想。此后,他也曾以巨幅的《“南大”蝶变》讲述上海东北地区宝山顾村改革开放以来发生巨大“蝶变”所带来的生机,以此折射上海城市的变迁与发展。

汪家芳《巍巍中国情》

而创作完《上海》之后,创作呼应时代的现实题材作品,似乎更成为汪家芳自觉的担当。去年年初疫情暴发之后,他第一时间画了一系列“疫情下的民生英雄”,定格那些支撑起民众信心、城市平稳的平凡人,进而又以自己更为擅长的山水画定格了一种抗疫精神。这是以蒙太奇手法跨越时空的写意山水《巍巍中国情》,将黄鹤楼、武汉长江大桥、东方明珠、上海中心、长城、泰山、布达拉宫等武汉、上海乃至全国的标志性景观,与金银潭医院、“火神山”“雷神山”医院建设以及沪上众多援鄂医院标牌等“战疫”语境加以融合。众多景观交相辉映,满溢着生机与希望,凝聚成一股坚不可摧的力量。最令人称奇之处在于,画中没有出现一个具体的人物形象,背后却是上海与武汉两座英雄城市中人民的心手相应、守望相助,是亿万中国同胞的同舟共济、共克时艰。

汪家芳《浦东》

最近一年,汪家芳则接连捧出《浦东》《初心》《潮涌东方》等重磅画作。《浦东》为浦东开发开放30周年而歌。画面以隔着黄浦江远眺的视角,着重描绘了陆家嘴多达50余幢各不相同的摩天大楼,用国画的传统技法,将浦东的高度、深度、精度、宽度刻画得传神而有力。《初心》献礼中国共产党百年华诞。只见金黄的梧桐树叶,错落地掩映着与中共初创有关的一众老式石库门建筑,如一大会址、二大会址、四大会址纪念馆、辅德里、博文女校、《新青年》编辑部、中国劳动组合书记部,中央从上至下贯穿画面的一缕曙光,尤为亮丽夺目,这是一缕发端于上海石库门的“红色基因”光芒,其能量效应正愈见强大。《潮涌东方》诠释的是长三角一体化发展这一高瞻远瞩的国家战略,长三角重要地标融入一画,屹立于东海之滨,面向世界,远处是青山绿水,桃花盛开。

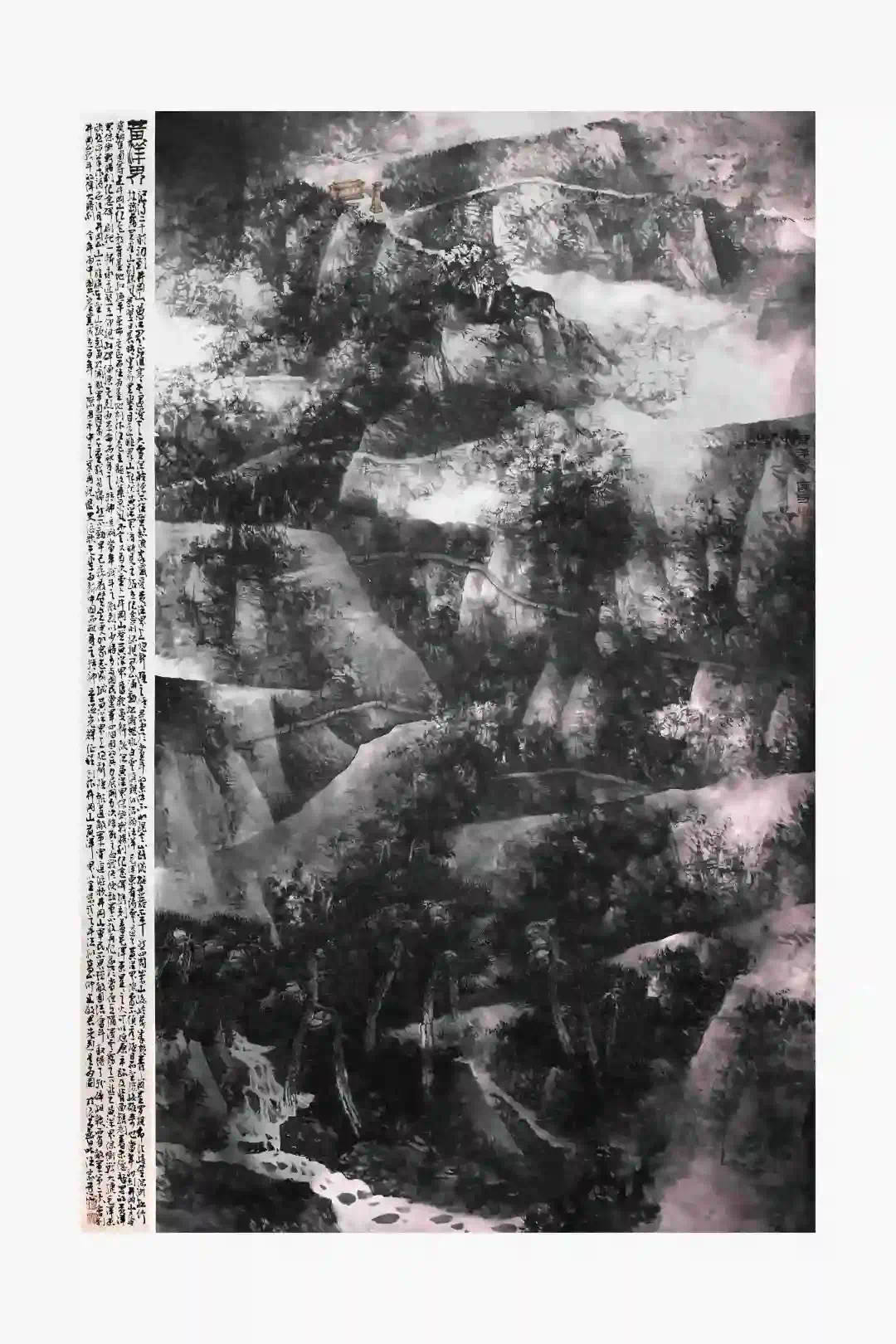

汪家芳《黄洋界》

自然而然,用中国画独特的视觉形式创作时代的“大画”,构成汪家芳近年来重要的创作脉络。他坦言,这样的画像是为自己打开了一扇窗,“我由此大开眼界并登高远望,对画家的时代使命与立身之本,对艺术工作者了解与洞察社会的发展进步,对中国绘画艺术的守正与创新,萌发了深刻思考与全新的认知。”

汪家芳《江山》

艺术应该承载时代精神,汪家芳用毛笔抒写时代,想借题材的开拓挖掘其背后的精神内核

今天,已有不计其数的摄影作品为时代留影,美术作品还须担此重任吗?而在油画足以承担为现实立像的功能之后,国画还有必要连通时代吗?答案显然是肯定的。在汪家芳眼中,美术作品凝结的是有意味的瞬间,倾注着艺术家对于时代精神的创造性人文转化。而国画进入当代,同样需要创新,不能只如古代文人士大夫般仅仅成为向内寻求安宁的方式,而是应该表现城市山林,担起重大题材,并且相比油画,它在意境的塑造、崇高感的树立等方面或许更有优势。

事实上,意识到要创作时代的“大画”是一回事,能驾驭好这样的“大画”又是另一回事。

汪家芳《遵义纪事》

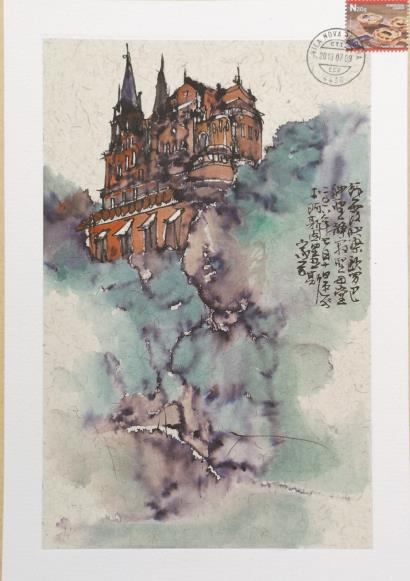

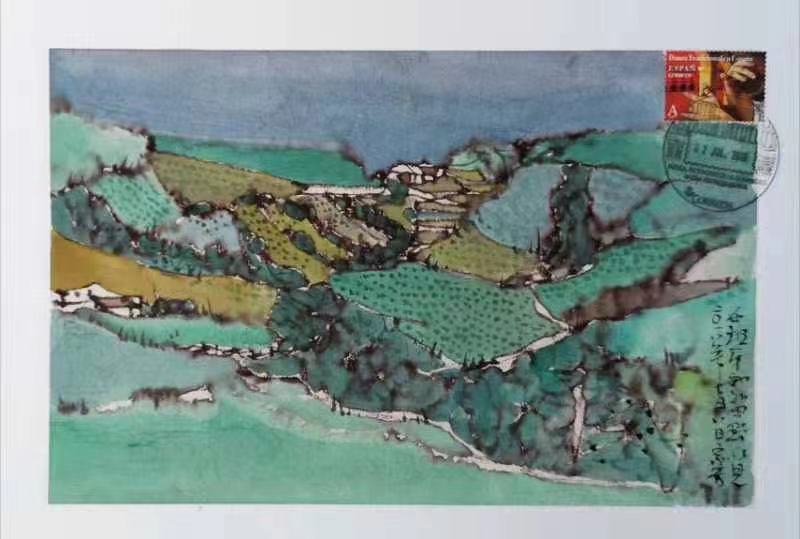

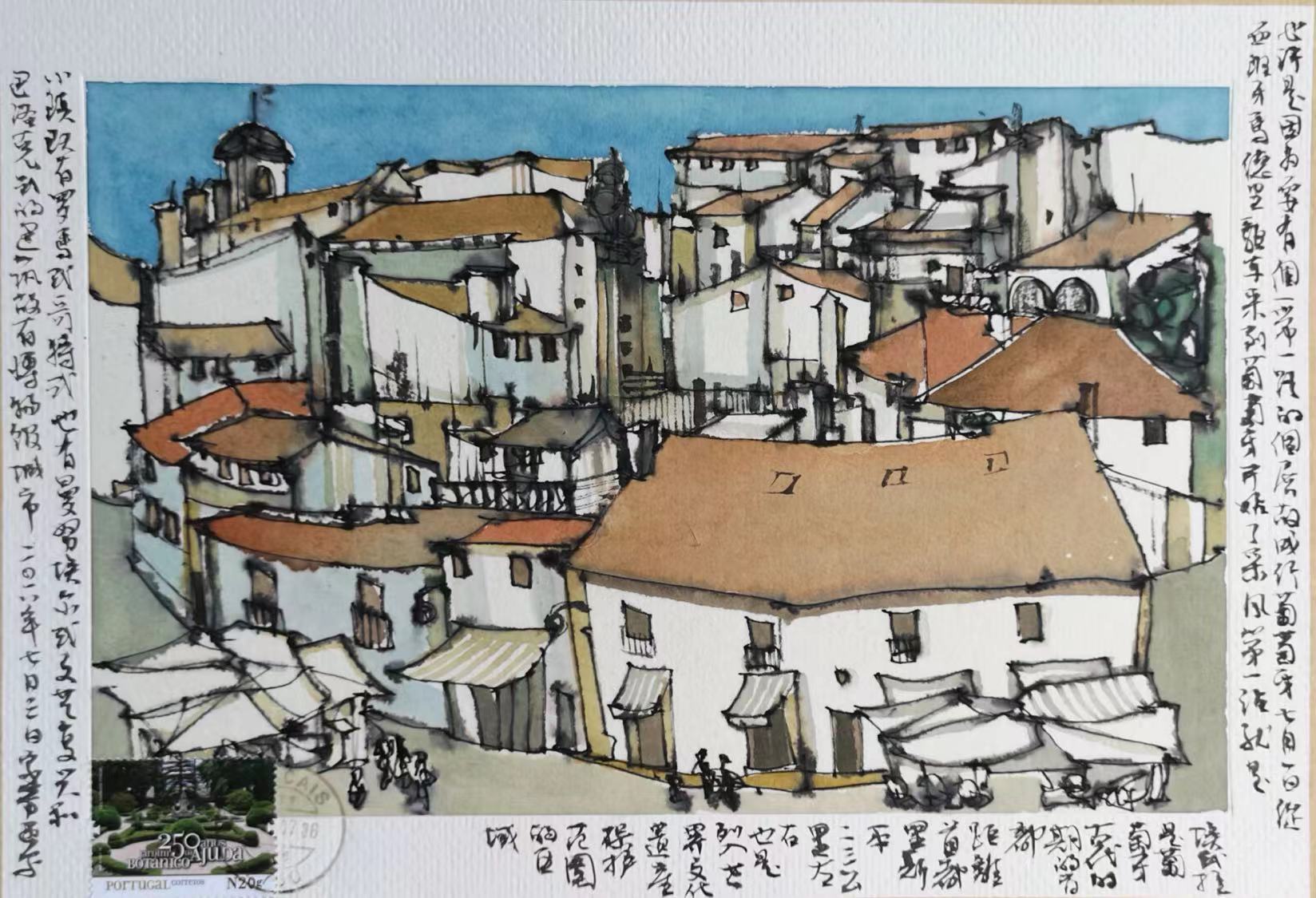

寻找开启时代“大画”的钥匙,汪家芳下的是看似有些“笨”的功夫,用脚踏踏实实去走,用心真真切切去感悟。旅行时在当地明信片背面画下的写生,汪家芳攒了厚厚数十沓,分门别类,足有4000多张。他钟爱旅行,足迹遍布全球多国,走一路,用大大小小的画纸写生一路,画在明信片上的,仅仅是其中一部分。他的勤奋由此不难窥见。汪家芳也坦言对四百多年前伟大的旅行家徐霞客钦佩不已,两年前曾特意重走当年徐霞客考察之路,实地感知他不畏艰险、勇于探索求实的科学精神,绘制了百幅《话说徐霞客游记》。

汪家芳旅行写生

“行走之路就是发现之路,眼有多高,手就自然有多高。”汪家芳意识到,只有用心用情细致体察,才有发现的收获可得。将写生稿转换成中国画的过程,就是将自己采集于现实生活的气息与感受表达出来,这是一种全身心投入的真正的二度创作。

在汪家芳看来,艺术总是要承载的,它首先应该承载的就是这种时代精神。他指出,新中国成立初期的一批现实题材美术作品早已成为经典,常常看得人热泪盈眶。例如董希文的《开国大典》,即便今天站在这幅画前,那个时代的气息依然会扑面而来,让人真实感受到画中的宏大叙事。又如石鲁的《转战陕北》,把烽火战争的场面予以人性化处理,以陕北黄土高原恰好烘托伟人的胸怀与智慧。“是前辈艺术家的技法比今人更精湛吗?未必。今天的超写实绘画技法已经发展到无法想象。可为何那些作品能够拥有超越时空的魅力?其实在于饱含真情。”

汪家芳旅行写生

汪家芳的那些时代“大画”之所以精彩,根基也正在于脚下厚厚的泥土,心间深深的情感。画《上海》,汪家芳从最基础与最接地气的现场实地采风开始,累积了40多幅写生画稿作为基本素材,融入生活再出发。画《初心》,踏访红色足迹之后,他更是自制出厚厚一册写生文本,一座座相关建筑物外观实景以及内部陈设,全部写生在案,总计60多幅。这俨然一本中国共产党早期在上海活动的“红色地图”,不仅详实记录他实地探访的步履,更是他心灵升华的象征。

用毛笔抒写时代,汪家芳想借题材的开拓,挖掘题材背后的精神内核。我们看到,在《上海》中,他由石库门建筑深入上海的本土文化,这座城市海纳百川、兼收并蓄的精气神;在《巍巍中国情》中,超越具体事件、风景的,是坚不可摧的民族精神、勇往直前的中国力量;在《浦东》中,比摩天大楼更为挺拔的,是向上的浦东精神;在《初心》中,穿透一众红色地标的那缕曙光,让人们看到中国共产党历经沧桑而不改的初心……在众多历史瞬间中理出头绪,找到一种能恰当表现某个主题的切口,考验艺术家的眼光、视野和见地。需要创作者心怀大历史观,把握其内在逻辑,以现代人的视角提取精神内涵。

汪家芳《万里雄关》

厘清创作脉络之后,汪家芳深感,国画技法上的创新其实是水到渠成的。用传统笔墨表现现代化玻璃幕墙建筑的《浦东》,就可谓相当典型的一幅。此前这样的画不能说没有,但大多以略带变形的意笔加以勾勒,有水墨的意趣,却不够写实。而《浦东》超过30平米的画面面积,以及它所陈列的兴国宾馆贵宾厅,都决定了这不能是一幅轻盈的作品。汪家芳说,画面全景绘制浦东最具典型意义的建筑群,写真写实是第一位的。但若画面设色与照片相一致,又何论属于中国画的特征?最终他以创新的手法化解了这样一对矛盾。画中50多幢高楼,每一幢都有现实中的出处,每一幢都明明白白、坚实矗立且颇具体积感,整体意蕴却大气、明快,有着中国画特有的清透与留白。“我继承了传统中国画的‘界画’技巧,也汲取了欧洲不同历史时期画古典建筑的方法,还适度采用了一些版画、水彩语言。”集写实与写意于一体的《浦东》,让建筑物传递出有温度、有生命力、可阅读的神奇魅力,在汪家芳看来,这不是一种融合的风格,而是在中国画传统基础上探索的一次广泛借鉴。也因而,他的这一系列主题性巨幅画作被业内认为进一步丰富、推动着中国画的城市表达。

汪家芳透露,接下来想尝试“一带一路”主题。“过去十多年,‘一带一路’沿线国家和地区能够深入的地方,我几乎去遍了,也画下许多速写。不同地域之间、思想之间的交流互鉴很吸引我。”他坦言想把那些小画变成大画,用传统笔墨描摹构建人类命运共同体的伟大实践,让国画在今天这个时代越来越掷地有声。

汪家芳《话说徐霞客游记》系列

作者:范昕

编辑:商慧

责任编辑:王雪瑛

*文汇独家稿件,转载请注明出处。