碉堡映斜阳,正是当年旧战场。拍摄地点:虹桥开发区(1992)

50岁以上的中国人,都熟悉一部名叫《战上海》的电影里的一句台词:“汤司令到!”

有人还背得出电影里汤司令的一段台词:“上海的防御工事经过日本、盟邦和我们几次修建,纵深三十多里,一万五千多个碉堡,三四百辆坦克,七八千门大炮,再加上近三十万训练有素的军队,这就足够共产党啃半年了。”

众所周知,共产党没有“啃”上半年,而只是“一咬牙”,半个月就解放了上海。负责上海守备的汤恩伯和他的主子蒋介石都早已离世,不过,当年那号称“钢铁阵地”的“一万五千多个碉堡”,如今却还有不少依然“活”在上海郊外的萋萋芳草和郁郁菜花之间。

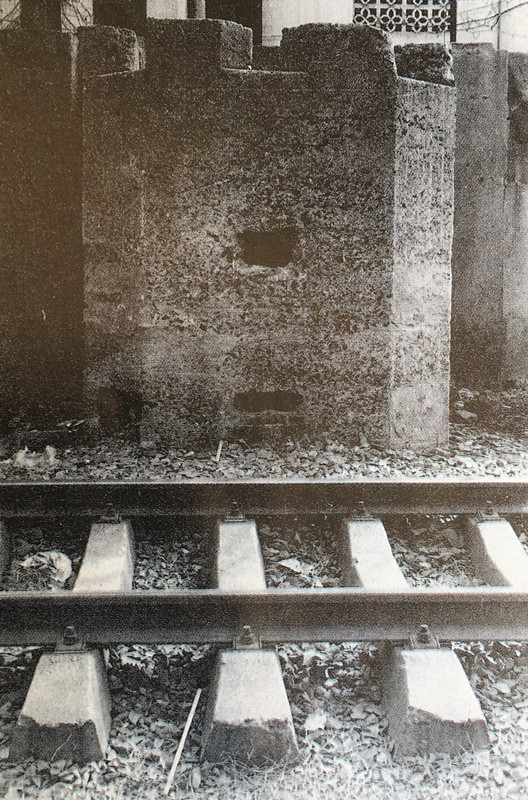

上海的旧碉堡绝大部分为圆型子母堡或梅花型母堡,方型的碉堡很少见。这个位于新客站附近一条铁路旁的方堡,还是日军占领上海时建造的,可看出日本岗楼的影子。拍摄地点:潘家湾(1994)

也许是汤司令的夸大,也许是电影里的夸大,当年国民党在上海修筑的碉堡数量实际并没有那么多。1999年4月,上海警备区作战训练处专门负责上海永备工事的樊兴福副处长曾向记者证实,经解放后清点,国民党的旧碉堡共4000余座,主要分布在宝山、浦东和闵行地区。

不过,这4000多座碉堡,当年打下来可并不容易。

为解放上海而英勇牺牲的7613名解放军将士,有一大半都倒在了当年的碉堡攻坚战中。

汤恩伯营造“大上海工事”

碉堡,汉语词典上的解释只有短短几个字:防守用的建筑物。

会说一些军事术语的,则称之为“永备性防御工事”。

1949年1月,为守上海,国民党淞沪警备司令部总司令汤恩伯秉承蒋介石旨意,决定在淞沪地区构筑坚固的现代化防御工事,命令其所属工兵指挥部进行计划,工兵指挥部会同上海市政府及淞沪警备司令部等机关成立“上海工事构筑委员会”负责实施构筑。

工事设计以阎锡山在太原所筑阵地工事为蓝本,并参考斯大林格勒塔基卡原理。事前,汤恩伯还曾派其工兵指挥官柳际明飞往太原实地考察。

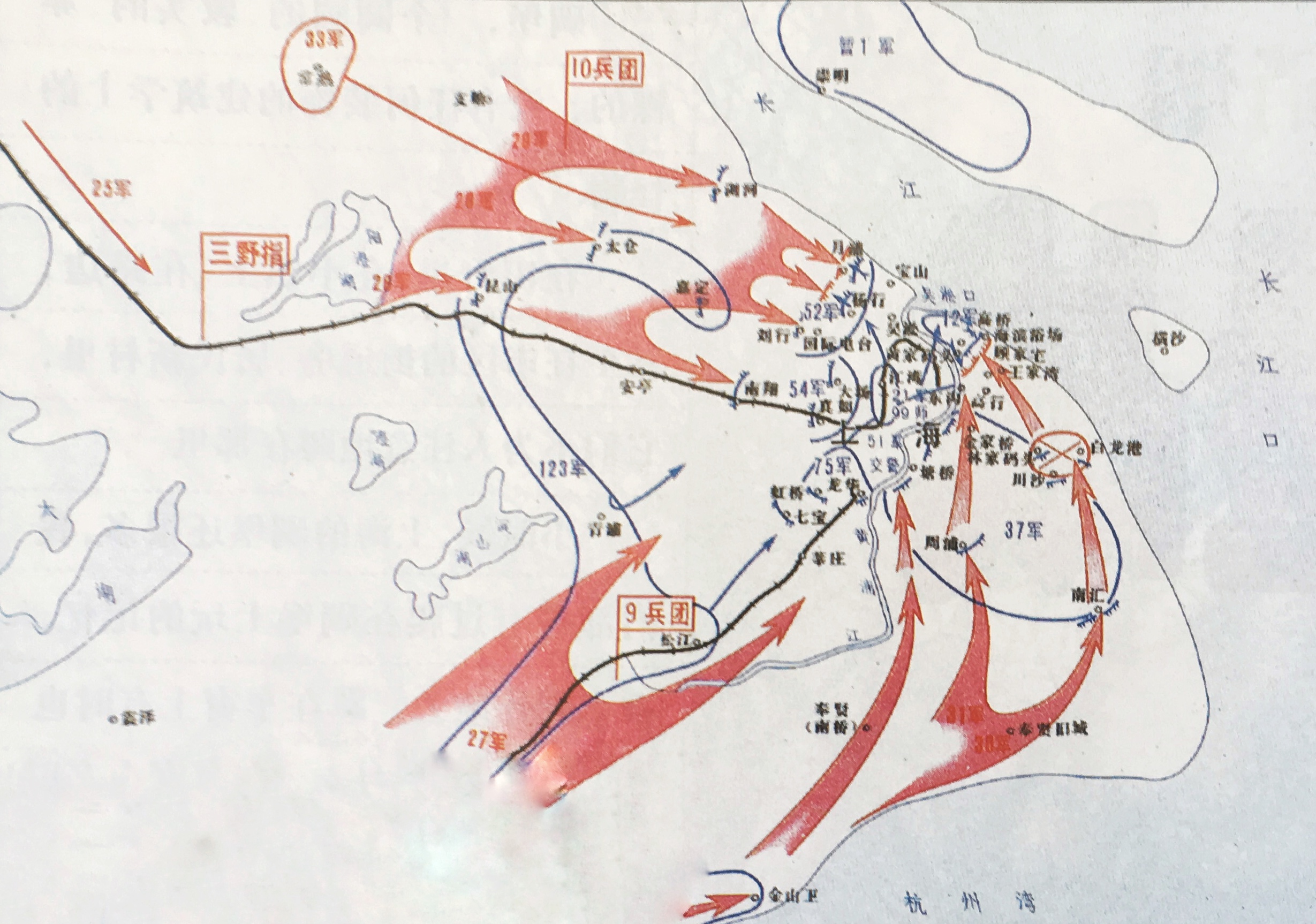

上海国民党碉堡分布图

“大上海工事”自1月下旬开始施工,昼夜赶筑。

当年,汤恩伯要他的亲信、绍兴人吴本一担任该项工程的“经理处长”,并由吴本一负责与陆根泉联系,承包号称“碉堡五千,活动碉堡三千”的工程营造。陆根泉是当时上海最大的陆根记营造厂的老板,此人是“军统”头子戴笠生前的朋友,抗战胜利时“军统”在上海“劫收”的最大一票就是派陆根泉接收日本在上海最大的木材公司“寿”公司;作为报答,陆根泉曾替“军统”在南京洪公祠免费盖了“军统”机关的办公大楼。

后来打碉堡的艰难战斗证实,这个陆老板虽然利用和国民党高层的关系,揽下这笔“大生意”狠捞了一笔,但搞的倒不是“豆腐渣工程”。这也难怪,每个碉堡工地,都有荷枪实弹的国民党士兵督工,民工稍有懈怠,轻则毒打,重者丧命。

施工期间,人民受害不浅,征工、征料、砍树、毁地,损失不可计数。特别是扫清射界,规定阵地前3华里内庄稼铲光,坟墓夷平,房屋拆光烧光,作孽尤重。许多当地农民早上被征去做工,晚上已无家可归。当时上海中学附近有一老妇,在房屋被烧时痛不欲生,投身火堆惨死。汤恩伯在“作战训练班”讲话时竟对他的部下公开说:“为国所需,一切合法,为战所用,一切合理,你们放胆去做,一切由我负责。”

月浦镇住宅公司的退休职工钱华生,清楚地记得国民党第52军进驻月浦镇的日子是1949年1月29日,他后来还一只只地数过整个月浦地区的碉堡——一共是321只。当年,14岁的钱华生和父辈一起,被国民党军强行抓去修筑碉堡。钱华生说:“当时月浦镇从12岁到70岁的劳动力都被抓去筑碉堡,而且实行“保甲连坐”制度,由保、甲长挨家挨户地负责,国民党军用枪逼着干活,动不动就打人,活活打死了好多个月浦人。”

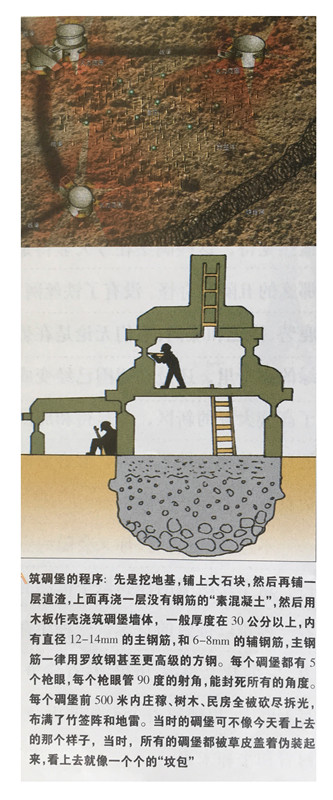

在复兴岛的小范围军事汇报会上,汤恩伯曾向蒋介石汇报:“为更好发挥活动式子母堡群的火力威力,大部分地堡的射孔平行于地面,并在地堡上铺设草皮、庄稼等伪装。要使共军部队临到近前发现工事却无法后退,使其所谓的人海战术在这数百公尺范围内遭到最大的杀伤。”

子母堡火力分布图

子母堡火力分布图

到处都是带火光的“坟包”

宝山烈士陵园里,安葬着为解放上海而英勇献身的解放军烈士1904名,这是上海的烈士陵园中安葬解放上海烈士最多的一个陵园,他们都是在宝山地区攻打月浦、杨行、刘行、大场等敌人据点时牺牲的。据老战士们讲,实际在宝山牺牲的解放军战士还远远不止这1904人,他们绝大部分都战死于攻打敌人的钢筋混凝土碉堡。

20年前,当时已75岁的原29军87师259团老战士华杰接受记者采访时曾说起:“当年,我是团里的宣教干事,三营的前两任教导员相继在月浦牺牲后,团里的民运股长许明祥同志又被派上去,不到一天,又被打伤头部、打断双腿抬下来,领导命令我再上去。‘前仆后继’这四个字我过去在书本上学过,但那时我才真正知道它是怎么写的。”

70年前,上海战役是从5月12日正式发起攻击的。中国人民解放军第29军为第十兵团的左翼,与第28军并肩朝宝山、吴淞方向攻击,准备切断敌人的海上退路。这是三野指挥员粟裕为打上海精心设计的“磁器店里捉老鼠”方案的第一步。

担任主攻的29军87师260团在副团长梅永熙、政委肖卡的率领下,5月12日午夜12时到达月浦街北端。担任助攻的253团晚10时进入月浦街前的一片“坟场”,团指挥所就设在“坟滩”上。在田埂上抓到两个敌人的潜伏哨,从俘虏口中得知四周都是钢筋水泥碉堡,可战士们并不清楚这钢筋水泥碉堡和眼前的一个个“坟包”有什么联系。

弹洞碉堡壁,当年鏖战急。上海外围众多的旧碉堡上,都能找到当年战火留下的痕迹。拍摄地点:虹桥镇(1992)

13日凌晨2时,“坟包”里突然吐出了长长的火舌,所有试图靠近月浦街边缘的部队刚刚接近火道就都如一只只蛾子似的在火边燎化了。第一批倒下的战士死去时几乎都睁着惊讶的眼睛,就像摔了一跤,不明不白前仆后继地倒下。密集的子弹像一窝窝毒蜂,从覆盖着杂草的一个个“坟包”中飞出。天亮时,攻击月浦街的部队在不知不觉中已深深楔入密密麻麻的地堡群,就如钻进了铁笼子里的小动物。到13日下午2时总攻发起前,253团伤亡官兵近300名,烈士的躯体成为突击队在月浦的第一道防御“工事”。到14日拂晓,肖卡、梅永熙清点部队,只找到步兵120人,260团几乎所有团以下军事干部都因伤亡离开了战场。

尽管吃了“坟包”的大亏,梅永熙仍向军长胡炳云大喊:“我们120人可以继续担任主攻,保证打开月浦镇的大门。这些狗娘养的,光钻在乌龟壳里逞能,战士们都红了眼了!”

这时,259团的二营、三营于13日傍晚攻下了长江边上敌军狮子林炮台和月浦镇之间的叶大村据点,这是87师第一次攻下汤恩伯号称“永久性防御工事”的钢筋混疑土碉堡群。军、师部决定,由刚刚对付过碉堡群,有着“新鲜作战经验”的259团二营、三营配合260团和253团组织对月浦的第二次进攻。

5月15日拂晓,英勇的87师终于攻克了月浦镇,像钉子一样楔入了月浦老街。但部队付出了很大的伤亡,260团整个团只打剩了64人。

同一天,攻打刘行、杨行的第28军的攻势同样在汤恩伯的永久性工事前严重受挫。

多年后,一些幸存的战士谈起打上海最初的印象,说的都是同样的话:——“到处是带火光的坟包!”

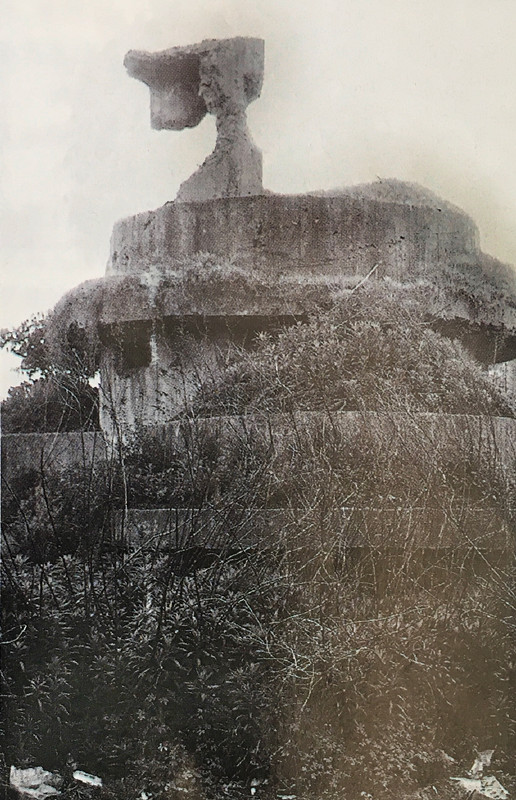

这个像秃鹰头似的东西,是一个被解放军炮火打掉的双层母堡上的瞭望塔。拍摄地点:沪太路边(1999)

石灰炸药包“小群动作”炸碉堡

在整个解放上海的战斗中,第一个打下钢筋混疑土碉堡群的是259团的二营、三营。

当时的三营副营长沈湘范(后来因战斗伤亡,二、三营合并成一个营后又担任代营长),是记者的同乡,江苏沙洲(今张家港市)人。记者20年前曾陪同这位老英雄重访旧战场,沈老曾告诉我,5月13日那天,他是违抗了团长的三次命令,才最后拿下月浦附近的叶大村据点的。

当时,团长胡文杰命令他率三营中午12点之前一定要拿下碉堡林立的叶大村。他一看,情况不明,根本没法打。团长又放宽到下午2点,敌人火力太猛还是不行。再放宽到4点,还是不行。最后,摸清敌碉堡情况后,他派战士分成小组从侧面迂回到敌人的碉堡前爆破作业,一个冲锋,终于在傍晚6点把阵地拿了下来。

当时,他并不知道,前一天半夜和当日的凌晨,攻打月浦镇的兄弟部队就是因为情况不明而吃了大亏。

沈湘范告诉记者,由于过去没打过钢筋混凝土的子母堡,心一急肯定吃亏。但仔细想想,还是有办法的。敌人的地堡群互相都有联系和掩护,的确难打。“后来我们打碉堡,都是三个人一组的小群动作,炸药外面包着石灰,在敌人枪眼里炸响后,就算一下炸不死,却叫他们睁不开眼,然后再一个个吃掉。”

沈湘范和他的战友们在月浦街与敌人对峙了整整一个星期,他的老团长胡文杰,就英勇牺牲在月浦镇的临时指挥所里,这是我军解放上海时在前线牺牲的级别最高的指挥员。

部分解放上海的老战士在当年打下的碉堡前合影留念。拍摄地点:月浦狮子林(1986)

29军的战士打碉堡打出了经验,他们总结出了这样一套口诀:“火炮瞄准,轰击枪眼。小群动作,迫近作业。稳扎稳打,重点突破。多路攻击,单兵爆破。正面压制,侧面攻击。先打孤堡,再打群堡。”并迅速在所有打碉堡的部队中推广。

在中国人民解放军档案馆,今天还保存着一份1949年5月16日《粟裕、张震关于敌守备特点和我应采取的对策致各兵团、各军并报中共中央军委、总前委电》的原件。

指示中说明:“以吴淞、月浦、杨行、刘行、大场线均为既设阵地、碉堡林立之永久筑城地带。”“敌图以地堡群为核心,配以炮兵火力网,实兵阵地前大面积射击,故在我攻击前与突入后伤亡很大。两天来战斗,我歼敌一个营要付出一千人代价。”“因此,对永久设防阵地攻击,应慎重周密组织。特提出以下问题供你们研究:(一)对阵地攻击,应周密侦察,选择敌突出部或接合部与较弱的敌攻击,楔入敌之纵深,尔后由敌侧背或由内向外打,来撕破敌之防御体系。(二)集中兵力(而应是小群动作群群攻击),尤应集中火力(实行制压射击与破坏射击)与发射筒轰击一点,以炸药来软化敌钢骨水泥工事,轮番不停的攻击,这样使敌不易重新组织防御,更可避免敌已测量好之火力封锁。(三)交通壕作业迫近敌人,可采用钳形作业交替攻击,力求歼敌于阵地内。……”

这个非常及时的改变战术的指示,今天看来是如此的珍贵。

顽固的碉堡吓不倒英勇的解放军战士。

在月浦、在刘行、大场,在浦东的高桥、高行,在闵行、七宝,一群一群的地堡群就这样被英勇善战的解放军战士一一攻破。

汤恩伯苦心经营的所谓“钢铁防线”,根本无法阻止人民解放军胜利进军的步伐。

1999年4月4日,解放后第一次回到月浦镇的沈湘范,看着当年这里几百个碉堡中仅剩的几座之一骂道:“妈的,现在看上去多简单。只要给我几公斤炸药,一下就把它端了。”

沈湘范是当年指挥战士们在解放上海时第一个打下碉堡的营长,50年后,他指着月浦镇几百个碉堡中仅剩的几座之一骂道:“妈的,现在看上去多简单。只要给我几公斤炸药,一下就把它端了。”

当年月浦镇最大的一个敌人指挥堡现在已被拆掉了,它的位置在现在的民办邦德中学的操场上,月浦地区是国民党重点防御的地区,共筑碉堡321个。月浦老街留下的唯一一座旧碉堡嵌在一家居民的小院子里,上面摆满了主人的盆花。拍摄地点:月浦镇(1999)

上海战役述略

上海战役是中国人民解放军在解放战争期间最大的一次城市攻坚战,共投入中国人民解放军第三野战军第9、第10两个兵团共10个军和三野一个特种兵纵队。

战役分两个阶段,第一阶段:从1949年5月12日至5月22日,扫清外围,断敌海上退路;第二阶段:从5月23日发起总攻,到5月27日战役结束,在接管准备就绪后,分路向市区攻击,先南后北,全面占领上海。

5月12日,我军向上海外围守敌发起进攻,当夜北线第10兵团左翼第29军、28军分别攻占浏河、太仓、嘉定等地。13、14日继续向月浦、杨行、刘行猛攻,与敌军争夺激烈,形成胶着状态。右翼第26军占领昆山,进逼南翔。

南线我军第9兵团第20军、27军、30军、31军进展顺利,先后占领平湖、金山卫、奉贤、南汇及松江、青浦等地,进逼川沙。

15日,北线29军攻入月浦街内;南线30军攻占川沙。17日,28军肃清刘行残敌,30军和31军向高桥攻击。

5月23日夜,我军发起总攻,29军当夜攻占月浦南郊高地,28军迫近吴淞。24日晨,20军攻占浦东市区;27军占领虹桥及徐家汇。蒋介石见大势已去,下令撤退。

24日夜,27军由徐家汇附近攻入市区,23军由龙华附近攻入市区,20军主力从高昌庙西渡黄浦江攻入市区。25日晨,我军全部占领苏州河以南地区。当晚,30军、31军攻克高桥。26日,26军攻占大场、江湾,25军、29军攻占吴淞、宝山,28军、33军攻占杨行等地。5月26日,敌淞沪警备副司令刘昌义所部4万余人向我投诚,27日下午3时,我军在杨树浦歼灭最后一股敌人,至此,上海宣告解放。

上海战役,我军共歼敌153243人,其中毙伤14941人,俘虏94516人,投诚43786人;我军阵亡7613人,负伤24122人,其他减员1951人,共计33686人。

摘自张震《回忆淞沪战役》

作者:薄小波

摄影:汤光明

编辑:周渊

责任编辑:钱蓓

*文汇独家稿件,转载请注明出处。