日本近代对外扩张的动机和步骤

《文汇学人》 2015.05.29

明治政府成立之后的对外扩张,基本上就是近代日本人在西力东渐的背景下,在逐渐建立起的新的世界观的指导下,有意识有计划推行的一种近代国家战略,其目的是仿效西方列强成为地区乃至世界的霸权国家,虽然是后发,其行为的基本性质,却完全符合帝国主义的逻辑。

1609年琉球被萨摩藩攻占后,继续向明王朝、后来向清王朝进贡,也像朝鲜王朝一样继续使用汉字。

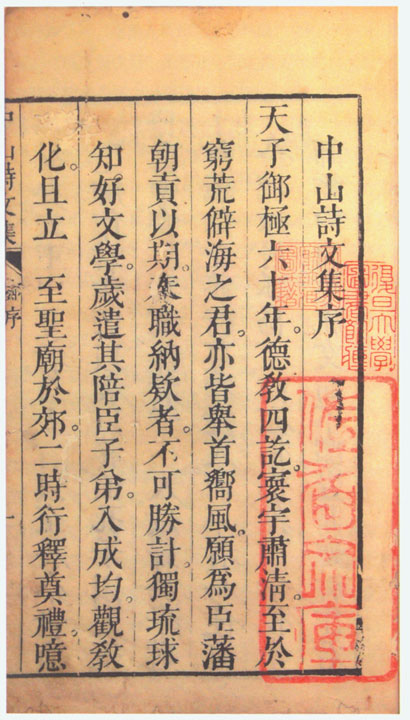

图为琉球程顺则《中山诗文集》,康熙六十年刻本。

如果说1592年和1598年的两次武力进犯朝鲜,主要是丰臣秀吉及其部分武将出于霸王之心发动的具有一定偶发因素的前近代的对外侵略战争的话,那么明治政府成立之后的对外扩张,基本上就是近代日本人在西力东渐的背景下,在逐渐建立起的新的世界观的指导下,有意识有计划推行的一种近代国家战略,其目的是仿效西方列强成为地区乃至世界的霸权国家,虽然是后发,其行为的基本性质,却完全符合帝国主义的逻辑。

自17世纪初开始实施的几乎与世隔绝(只留下长崎一隅与中国和荷兰进行着有限的贸易)的“锁国政策”,使得日本本土的传统和文化达到了非常圆熟甚至是灿烂的境地,倘若没有外界势力的强力冲击,这样的状况也许还会持续相当的时期。中国在鸦片战争中败于英国的消息,引起了日本朝野的些许震惊,当1853年和翌年美国海军准将佩里率领了东印度舰队两次进逼日本,以武力为背景要求江户幕府打开国门时,慑于七艘庞大的军舰(其时日本人只拥有两百吨以下的船只),日本人不得不开启了国门。于是英国、法国、荷兰相继跟进,逼迫日本人签署了一系列具有浓烈不平等色彩的通商条约,函馆、横滨、长崎、神户等港口相继开放。

日本人自然不甘于束手待毙。其实早在18世纪末,就有工藤平助、林子平等少时修习兰学、对海外情势有些了解的忧国之士,针对不时南下的俄国人,开始倡导“海防论”。到了19世纪,更有佐藤信渊、佐久间象山等人甚至主张或者主动出击、或者开启国门与时流同进,著名的如吉田松阴,在1858年一系列不平等条约签署之后,在给友人的信函中就竭力主张:“今日之计,当以谨守疆域……乘机垦拓虾夷(今北海道),收取琉球,北取朝鲜,挫败满洲,东压支那,南临印度,以此张进取之势,固退守之基,以遂神宫未遂之伟业,达丰国未成之大计。”(《复久坂玄瑞函》,据松本健一《近代アジア精神史の試み》,中央公论社1996年,第182页)顺便提及,后来主掌明治大政的伊藤博文,当年正是吉田松阴“松下村塾”的门下弟子。

明治政府建立伊始,明治的领袖们便意识到要使日本免于沦为西方列强的股掌之物,唯有励精图治,发愤图强,以西方列强为楷模,在法律、教育、卫生、警察军队制度以及工矿、交通、电信等软硬件方面对国家进行全面的改造,使日本从前近代的状态向近代或现代社会转换。而这种改造或转换,并不是消极地固守一隅,仅仅局限于原本日本列岛的地理范畴,而必须像西方列强那样,向海外拓展疆土,占据海外的资源和市场,将早年的日本“皇国”,发展成一个庞大的日本帝国,以扩张来谋得日本的安全。明治大幕刚刚开启时,就曾兴起过一阵“征韩论”,后来因时机不成熟,“征韩”一事也就暂时被搁置。为抵御俄国的南下和扩展新的疆土,明治政府首先做的是开发“虾夷”,1869年9月22日将原本有阿伊努族土著居民居住的这一8万多平方公里的大岛改名为“北海道”,仿效美国的西部开发,从本土大量移民,使之成为明治日本的“新天地”。

后来日本人的对外扩张,还真的沿承了当年吉田松阴指示的轨迹,虾夷垦拓之后,就开始计划“收取琉球”了。琉球在成为一个统一的王国之前,岛上分列的中山、山北、山南三个小王国就已经开始向明朝中国进贡了,琉球王国成立后,更是主动纳入了东亚朝贡体系。但是1609年,现今为鹿儿岛一带的萨摩藩,在得到了幕府的许可后,率领三千名兵士攻占了琉球。碍于地理的远隔,萨摩藩并未对琉球实施有效的管辖,而琉球慑于日本的武威,也不敢公然忤逆,虽然它继续向明王朝、后来是清王朝进贡并接受来自大陆王朝的册封,并像朝鲜王国一样,继续使用明王朝和清王朝的年号,用汉字作为官方记录文字。这样在名义上就形成了一个奇特的向中国和日本同时称臣的局面。明治领袖主掌了政权之后,试图将琉球彻底收入囊中。1873年,在获知有几十名琉球渔民在漂流至台湾南部时遭到当地原住民杀害后,正在北京互换《中日修好条规》的日本使臣向总理衙门提出交涉,中方不予理会,意为此乃“生蕃”所为,与日本何干?日本于是在翌年4-5月间出兵台湾,惩罚“生蕃”,中方竟然没有有效制止,且事后还给了日方50万银两的抚恤金,日本则借此向中方明确宣示了对琉球的“主管权”。见中方软弱,日本索性在1879年出兵琉球,强行将琉球王国改为日本国的冲绳县,中方虽然未予认可,却也无可奈何。于是在明治政府诞生后的十年间,日本将虾夷和琉球归入了日本的版图,使其国土的纬度,拓展了将近两倍。

与此同时,日本开始染指朝鲜,试图彻底打破已经分崩离析的东亚朝贡体系,将原本属于中国势力范围的朝鲜半岛,置于自己的卵翼之下。1875年,在美法等国对朝鲜的武装挑衅遭到了失败之后,日本软硬兼施的计谋却获得了成功,并迫使朝鲜在翌年2月与之签订了朝鲜第一个对外条约《江华岛条约》,于是日本势力在朝鲜正式登陆。为了掌控朝鲜,日本还屡屡策动政变,但由于中国的武力干涉,1884年企图将亲日的“开化派”领袖金玉均等扶上政权的“甲申事变”还是遭到了失败,以至于明治日本的思想家、同时也是舆论大佬的福泽谕吉扼腕长叹,痛心疾首地写下了著名的《脱亚论》。

明治日本人逐渐意识到,当自己服膺西方文明之后,西方对他的压迫就不再那么咄咄逼人,只是仍想维持此前的不平等状态。日本眼下向外拓展的阻力,主要来自仍想维系东亚朝贡体系的中国,日本只有彻底击垮中国,才能在东亚建立霸权。于是明治政府在着力推行“殖产兴业”的同时,竭力打造“富国强兵”的新日本。首先是推行军队的近代化。1873年将原先的军队整编为六个镇台(按驻扎的区域分别命名为东京、仙台、名古屋、大阪、广岛、熊本镇台),每个镇台由两到三个联队(大致与相当中国的团)组成,总共14个联队,并仿效普鲁士陆军,建立了参谋本部。1888年将镇台制改为师团制,每个师团由两个旅团组成,兵员较前扩充了一倍以上,同时引进西方近代的训练方式和先进的武器,配备炮兵、工兵、辎重兵,建立了完备的情报和兵站体系。至1890年代前期,陆军兵力达到了步兵28个联队(联队大致相当于中国的团,但兵员较中国的团更为充实,一般由三个大队组成)、骑兵7个大队(大队大致相当于中国的营,但兵员较中国的营更为充实)、野战炮兵7个联队、工兵7个大队、辎重兵7个大队,海军也达到了大舰(如浪速号等)6艘、中舰(如武藏号等)12艘、小舰12艘、水雷炮艇12艘。顺便提及,甲午战争时期日方投入的兵力是陆军7个师团,动员兵力约12万人,海军军舰28艘,五万七千吨,水雷艇4艘。为了对中国的情形有一个切实的了解,早在1879年,刚刚升任参谋本部管西局长的桂太郎(后曾三度出任日本首相),提出向中国派遣陆军留学生的建议。所谓留学生的使命,主要是两项,一是在中国本土学习口语体中文(明治时期受过传统教育的日本人一般皆可阅读并撰写汉文),二是时机成熟便深入中国各地调查山川形胜和人文社会的实情,同时探察中国的军事情形。日后,桂太郎在给本部长的报告中有如下表述:“清国乃我一大邻邦,自缔交以来,彼我人民往复,日益频繁,关系亦日渐扩大。是以兵略上亦当细密涉猎。故在去年明治十二年,为侦探兵备地理,详审政誌,曾有向该国派遣军官之建议。彼等奉派遣之命,至该国后,往各地巡回,察地形,探人情,以备他日应机。”[对支功劳者传记编纂会《对支回顾录》(下)“桂太郎传”,东京东亚同文会1936年,第214页]1887年,时任参谋本部第二局长(甲午战争时担任第一军的参谋长)、曾到中国来进行详细调查的陆军大佐小川又次,炮制了一份详尽的由“彼我形势”、“作战计划”、“善后处置”三篇组成的《清国征讨策案》,建议当局对中国进行军事打击。这一计划虽然并未立即实施,但由此可知日本策动对华战争的谋划早已萌生。

1890年12月6日,时任内阁总理大臣(甲午战争时任第一军司令)的山县有朋在国会发表的施政演说中,提出了“主权线”和“利益线”的概念:“主权线是指一个国家的疆域范围,利益线则是指与主权线的安危有密切关系的区域。……要维护一国的独立,不仅要守御主权线,还必须要保护利益线。”(据中塚明《日清戦争の研究》,东京青木书店1968年,第85页)在早些时候山县有朋就在《外交政略论》中明确指出,我国利益线的焦点在于朝鲜。也就是说,必须要将朝鲜半岛纳入日本的势力范围。因此,当1894年5月朝鲜爆发甲午农民起义(又称“东学党之乱”)、中国应朝鲜政府的请求拟出兵朝鲜时,日本朝野均认为这是一次向中国全面出手的绝好机会,于是就爆发了日本在7月25日蓄意谋划、主动挑起的甲午战争。随着日本在战场上的捷报频传,日本国内的扩张主义倾向进一步抬头。当时的舆论领袖之一德富苏峰,在战争进行到一半时,就迫不及待地出版了《日本膨胀论》,他主张:“要膺惩清国、永久维持东亚的和平,有两个牵制法,一曰物质的牵制,一曰精神的牵制。物质的牵制法就是让他们支付战争赔偿金,分割他们的土地,……所谓分割盛京省(指现在的辽宁省——引者),获取台湾,就是此牵制法的一端。……精神的牵制法就是使他们从内心臣服我们的武威,彻底根除他们再度称王称霸的野心。”(《徳富苏峰集》,东京筑摩书房1974年,第252页)他进一步提出了帝国主义的设想:“倘若能北占旅顺口,南据台湾,清国再怎么庞大,也犹如一头被揪住了鼻子和尾巴的大象,大则大矣,却已失去了运动其庞大身躯的自由。到了这一步,不仅是一个清国,还北可控制俄国,南可应对英国,这样我们才可发挥出东亚的霸权。霸权在我手里,和与战的主动权也就在我手里了。”(同上第258页)

然而在《马关条约》中本已到手的辽东半岛,却因俄国等的干涉而不得不再吐出来,且甲午战争之后,虽然将中国的势力驱逐出了朝鲜半岛,北方的俄国却对此虎视眈眈,试图将中国的满洲掌控在自己的手中并染指朝鲜半岛,于是日本又卧薪尝胆,厉兵秣马,用中国的甲午赔款扩充军备,在1904年挑起了与俄国的战争,最后艰苦取胜,虽未获得赔款,韩国(朝鲜在1897年改名为大韩帝国)则完全处于自己的股掌之中,满洲的南部也成了日本的势力范围。

期间,有一批颇具侠义心肠和亚洲主义思想的日本人,主张与中国携手共同抗击西方列强,出于各种目的,他们支持孙中山的反清革命,中国也在甲午战争之后主动向日本学习,中日关系相对平缓了十余年。但辛亥革命之后,孙中山的革命党未能掌权,中国仍处于政治动荡之中。这时日本对中国的一种主流看法,就是中国人自己已经很难拯救和改造中国,需要借助业已成为现代国家的日本的力量。日本近代最著名的中国研究家内藤湖南公开主张“支那的革新、亦即要赋予支那社会组织以新的生命”,必须要求得日本的帮助,“最易实行的,是具有革新旧组织经验的日本人,根据其经验将支那的经济组织的基础进行重建”,这是“日本人对支那改革的使命”(《新支那论》,东京创元社1938年,第277页)。于是日本借一战爆发之际,以驱赶德军的名义,占领了胶州半岛,并抓住袁世凯的软肋,提出了贪欲的“二十一条”,名义上是指导中国的改造,实际上却是捏住中国的政治经济命脉,试图在中国谋取更大的利益。一战之后的日本,已完全跻身于世界强国之列。

战后以美英为主导的凡尔赛—华盛顿体系,抑制了日本的进一步扩张。鸽派政治家币原喜重郎出任外相期间,主张“协调外交”,收敛了对中国的武力干涉。但日本仍然并不收心,陆军大将田中义一执掌内阁后,于1927年召开了“东方会议”,制定了“对华政策纲领”,将中国东北部的满洲和部分内蒙地区定为日本的“生命线”,并阴谋炸死了不甘听命于日本的张作霖,扩充了关东军的兵力。于是以关东军参谋板垣征四郎和石原莞尔为首的一批少壮派军官,在获得参谋本部的暗中默许之下,悍然发动了“九一八”事变,在占据了东三省之后,又将触角伸向华北,攻占了热河省,逼近京津。1937年的卢沟桥事变,从表象上似乎是一次偶发事件,事后日本内阁也曾提出“不扩大”方针,但从后来的发展情形来看,这是明治以来,尤其是“东方会议”以后日本对华政策(日本称之为“大陆政策”)的必然结果。到了后来的扩张到东南亚,并最终挑起了向美英宣战的太平洋战争,实在是贪欲膨胀,利令智昏,真的以为大日本帝国可以“八纮一宇”,主宰全世界了。

二战以后,由于美国早期的对日占领政策,日本的历史罪行得到了一定程度的清算,部分富有良知的学者也对此进行了深刻的反省和批判,如井上清、家永三郎等。但依然有一部分人坚持此前对于日本近代史的认识,1964-1965年间,从一个左翼作家蜕变为极端国家主义者、战后曾遭到开除公职处分的林房雄,出版了皇皇两大卷的《大东亚战争肯定论》,将日本挑起的甲午战争、日俄战争、“日韩合并”、进犯中国大陆,解释成是在欧美帝国主义压迫下自求生存的迫不得已的选择,是一连串“无法停手的战争”,是“日本悲壮的命运”,西洋人首先在东亚放了一把火,日本人在这场“不断燃烧的大火中,不得不与火灾时时搏斗。有时利用逆风自己也放过火。因此他自己也曾被看做是凶恶的放火者而受到责骂。但我不想谴责与大火搏斗的勇者”(《大东亚战争肯定论》上卷,东京三树书房1984年,第203页),他甚至得出结论:“应该将‘对华战争’和‘大东亚战争’解释为‘百年东亚战争’的继续,是对东亚殖民地化的反击。”(同上下卷第38页)这样的认识,完全沿承了战前日本人的世界观和历史观。令人警惕的是,随着战争记忆的越来越遥远,林房雄之流的观点屡屡沉渣泛起,甚至在一些媒体上甚嚣尘上,这是在战争结束70年之际要特别予以批判的。

(作者为复旦大学日本研究中心教授)

责任编辑:李纯一