有句很鸡汤的话说:世间所有的相遇都是久别重逢。这句话看上去很美,在有些时代,人与人的相遇实在是太难了,李白杜甫这两位时代最耀眼的诗人,纵其一生,约定再三,也不过相遇了三四次;而有些时代,相遇太难容易,遇见太多,反而如流星擦肩而过,相遇也不过是一次碰面,再无其他。我们以为,那些文艺大咖的相遇会碰撞出恒星般光芒,不,很可惜,他们没有给对方给自己带来更多。

今天,一起聊聊那些作家的相遇,这不是八卦,或许历史经验在说,伟大遇见伟大,未必有火花,平凡遇见平凡,未必没有精彩。

1

前段时间香港一位学者在媒体上向世人公开了一封张爱玲在过世前两个月写给王家卫的信,信中讲到王家卫有意拍《半生缘》,他还向张爱玲寄过自己的录影带,但张当时正在病中无法观看,所以托皇冠出版社作决定。其实此事坊间一直流传,世人也总爱从王家卫的电影中寻找张爱玲的痕迹,但王家卫曾亲口对媒体否认与张爱玲有过任何交集,但这份亲笔信总算证实了二人间确实存在过这一段缘分。当然王家卫最终没能拍成《半生缘》,也无从得知他是否收到过这封信,而张爱玲在去信两月后溘然长逝。

不妨假设,即便二人有缘相见,王家卫不可能说出一口王家卫式的台词,张爱玲也不可能说出张爱玲式的句子。没有谁活在自己的虚构里。更何况你能对一个被病痛折磨、与世隔绝数十载的老妇人说什么呢?

2

不是所有伟大心灵间的相遇都能按照粉丝所愿编辑出一本访谈录,很多时候恰恰相反,这样的相遇往往以最平淡无奇的方式开场,最终如王家卫与张爱玲般无疾而终。

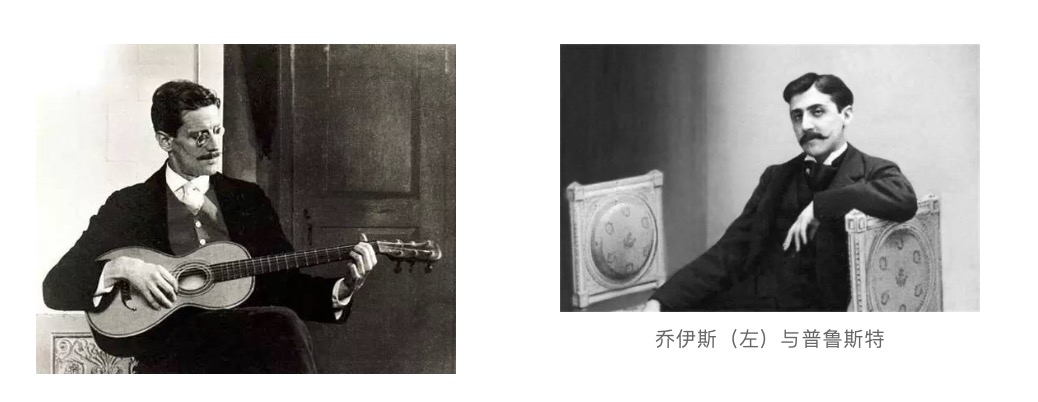

譬如,20世纪初最伟大的两位文学家乔伊斯与普鲁斯特只不过在一个聚会上打了一个照面,二人从未读过对方的作品。这段相遇有诸多版本,但基本每一个版本里都没有任何后人期待的思想交锋、臧否文学。其中有一个版本是这样的:

乔伊斯说:“我每天都头疼,我的眼睛难受极了。”普鲁斯特答道:“哎,我可怜的胃啊,怎么办呢?疼死我了。真的,我马上就得走。”然后他就真的离开了。

在另一个版本里,他们互相问的问题是对方喜不喜欢吃块菌。不论何种版本,在后世看来,这样的交集实在乏善可陈,波澜不惊。没有谁是谁的仰慕者,连一声珍重都是多余。

3

左起:帕斯捷尔纳克、茨维塔耶娃、里尔克

还有一种相遇以歇斯底里的澎湃开场,然后激情变质成加诸给对方的惩罚,直到一方退出最终成全。譬如里尔克、茨维塔耶娃与帕斯捷尔纳克三人间亦师亦友、说不清也道不明的三角关系。帕斯捷尔纳克只在十岁时见过一次里尔克,而茨维塔耶娃从未见过里尔克。在没有微信群的年代,三位诗人的相遇只在信中展开,他们说俄语。起初是帕斯捷尔纳克与里尔克间的通信,后来茨维塔耶娃加入。与乔伊斯和普鲁斯特的萍水相逢不同,这三人的缘分起源于智性、才华与声望所施加的不平等,里尔克是当时的神,帕斯捷尔纳克与茨维塔耶娃是崇拜者,后两位还互相崇拜。当然,在日后的读者心中,他们两人也成为了未来的神。

正如苏珊·桑塔格在记述三人的交往时写道:虽然两位青年诗人自称师从里尔克,但通信很快就变成一次亲和的竞争、平起平坐的交流,进而演变成互相占有。这场上世纪最伟大的几位诗人间的鱼雁往还最终就像三颗擦枪走火的子弹,渐渐偏离轨道。热情而执拗的茨维塔耶娃若按今天的话来说,可以称得上世纪最“作”女诗人之一。粉丝与偶像间的通信渐渐开始掺杂爱欲的成分,她对于里尔克身上神性的占有欲终于使帕斯捷尔纳克招架不住,他主动退出。茨维塔耶娃过于丰沛的激情也让里尔克望而生畏,后来他不再回信。诗人是不死的。但里尔克最终还是去世了,神的陨落终于让三个人的关系回落到世俗的地面。

4

1981年丁玲与美国诗人墨温和桑塔格在爱荷华

也有一种相遇,更多的是误解和误读。譬如共同受到聂华苓邀请参加“爱荷华国际写作计划”的丁玲与桑塔格,那是1981年秋。丁玲为什么访美?其中一个原因是她“希望让聂华苓可以更了解中国”。

丁玲或许是“文革”结束后桑塔格见过的第一位来自共产主义中国的左翼作家,而桑塔格或许也是丁玲在“文革”结束后见到的第一位西方作家。同是左翼女作家,两人之间到底聊了什么?无人有过记录,对方的名字也从未见诸彼此的笔端。聂华苓在几年前的一次采访中提到二人的相会,“她们的谈话没有政治意味,在那样一个场合里,大家就是吃饭,聊天,玩儿。也不讨论其他什么问题”。茶余饭后之余,两人究竟有没有任何实质性的交流,无从得知。但在当时的时代环境下,即便二人有交流,若提及中国革命、文学理念,或许龃龉多过认同。

丁玲是谁呢?在聂华苓的回忆中,丁玲只有批评没有批判,是情绪化的未经反思的,显然,聂华苓印象中的丁玲如她笔下的杜晚香一样依然是一个刻板僵化的文艺领导者的形象。这也大致代表了当时的主流西方知识分子对于这个中国女作家的认识。

今年出版的《丁玲传》呈现了一个拥有复杂面相的丁玲。按照批评家贺桂梅的说法,她是唯一一个与“20世纪中国”相始终的人物,一生都对革命保持了一种信念式的执著。

写过《中国旅行计划》的桑塔格曾经在1970年代两次造访中国。这位对社会主义国家充满浪漫想象的左翼女作家很快发现自己被骗了,因为女翻译战战兢兢地问她有没有看过《1984》,“中国就像那样”。

不难想象,尽管同被划归在左翼作家的阵营里,但桑塔格也只能以当时主流的“伤痕文学”的逻辑来看待丁玲——在她眼中,丁玲是一个“自觉服膺于体制而不自知的牺牲品”。她无法理解作为“活化石”的丁玲。桑塔格对丁玲的感受或许同情多过于理解。而对丁玲来说,若桑塔格质疑她终生所为之奋斗的革命事业,她又作何回答?

5

还有一种伟大心灵间的相遇叫“纵使相逢应不识”。在纪录片《佩索阿遇上卡瓦菲斯的那个夜晚》里,上世纪最伟大的葡萄牙诗人佩索阿与希腊最伟大的现代诗人卡瓦菲斯在一艘去往纽约的轮船上不期而遇,两人不知道对方是谁,也不曾记住对方的名字。这段相遇从未见诸后世研究者的文献中,却被一个来自希腊山村的默默无名的青年卡普波洛斯无意中记在日记中,并被80年后的一位希腊导演发现。这样的曲折和巧合本身已经是一场奇迹。

纪录片的前半部分以文献钩沉的手法挖掘出了佩索阿的分身——冈波斯。尘世中与文本中的佩索阿之外,他为自己取了冈波斯这个名字,身份是船舶工程师。

佩索阿在文章中自述:自童年起,我就一直保有创造一个在我周围的虚构世界的倾向。我第一个假想人叫做德巴爵士,我6岁那年,我写了署名是他的信给自己。

卡普波洛斯先在船上见到佩索阿,后者自称自己叫阿尔瓦罗。有意思的是,当卡瓦菲斯出现后,佩索阿耽于幻想和虚构的毛病又犯了。当卡普波洛斯向他打招呼时,眼前的这位阿尔瓦罗却说自己不叫阿尔瓦罗。他告诉卡普波洛斯:我是很多个他者。

佩索阿耽于冥想,远离尘世与肉身,而卡瓦菲斯则是飘落在爱琴海风中的费洛蒙,沉迷于美少年的肉体。若按照时下最流行的腐剧的讲法,卡瓦菲斯遇到小他20多岁的冈波斯时,或许想起记忆中的那些希腊美少年,那些青春岁月里“做梦一般摄人的美”。

佩索阿和卡瓦菲斯聊了什么?在卡普波洛斯的日记中,没有特别多的记述。但他记下佩索阿说了一句:我改变了语言,就改变了祖国。语言才是我们唯一的祖国。

观众和读者会好奇,导演为什么拍这样一部片子?即便证明二人曾经有过一番因缘际会又怎么样呢?难道仅仅为了制造一点文坛八卦吗?佩索阿的那句话或许代表了导演的初衷,他或许是想借两位伟大诗人的相遇试图去揭示诗人的某种共性。二者确实有诸多的共通点:与许多有过流亡经历的诗人不同的是,除了少数时间旅居国外,他们几乎终生都生活在生于兹、归于兹的城市。再譬如,来自“昨日的世界”的两个人都对彼岸的新世界充满好奇,但同时又对新大陆的消费主义文明充满警惕。在卡普波洛斯的日记中,第二天,纽约股市崩盘,世界经济危机开始敲响欧洲文明的丧钟。纽约已经人心惶惶,二人随即打消了继续这段旅途的打算,终生未曾踏上新大陆。又譬如,二人都是马克思·韦伯所描绘的那个现代性的“铁笼”里的隐居者,为资本主义的科层制所苦,以诗歌争得内心的自由。伟大诗人的宿命和使命都是相似的,对人类境遇、人生的意义进行无尽的拷问。电影后半段以剧情片的方式让佩索阿和卡瓦菲斯在一个城市相遇,让他们在彼此生命的终点在一个病房相遇。这样的虚构手法是想说,只有一个伟大的诗人才能与另一个伟大的诗人相遇,读懂对方。

回到开头张爱玲写给王家卫的那封信,对后世来说,总不免好奇两颗伟大的心灵的相遇会碰撞出怎样的火花。但似乎现实往往是这样,一颗伟大的心灵遇上另一个伟大的心灵,像夜空中互相擦肩而过的两颗流星。大多数这样的相逢都只简单打过一个照面,然后滑向各自的轨道。这样的平淡无奇,反倒像是命中暗有定数。

作者:沈河西

编辑:张滢莹

责任编辑:李凌俊

*文学报独家稿件,转载请注明出处。