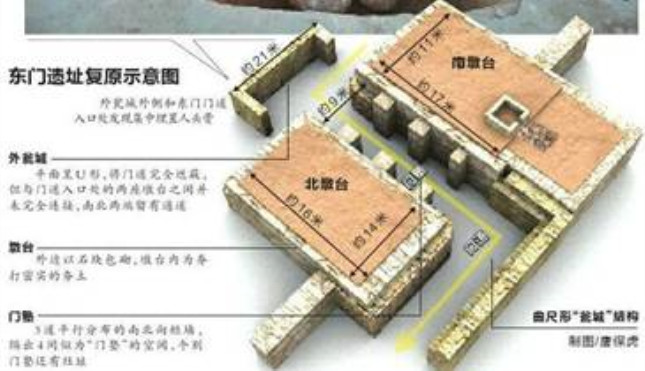

▲石峁遗址外城东门址发掘示意图。

黄土高原北部、毛乌素沙漠南缘,台塬梁峁之上石头筑起的石峁遗址,给此次考察的学者们留下了难忘印象,他们纷纷用“太震撼了”“真了不起”来赞美这个遗址。

面积400万平方米以上的这个石城,相当于6个故宫,这座石头城在中国考古史上绝无仅有,推算总用石料12.5万立方米。它是公元前两千纪前后中国所见规模最大的城址、中国北方地区的超大型中心聚落,也是距今4300年前中国乃至东亚最大的史前石头城址,被誉为“华夏史前第一城”、“中华文明的前夜”、本世纪中国最为重要的史前考古发现之一。

▲王斌(左)与孙伟林(右)在皇城台外合影。

“真想在这儿过一把皇帝瘾!”刚登上遗址的核心区——“皇城台”,著名作家、文学批评家、编剧王斌的一句玩笑话,把正处于兴奋中的大伙儿逗乐了。整个石峁遗址气势恢宏,构筑精良,包含“皇城台”、内城、外城三重城垣,内城墙和外城墙呈半包围状将“皇城台”层层环抱。城内密集分布着大量宫殿建筑、房址、墓葬、手工业作坊等遗迹,城外还有数座“哨所”预警遗迹。

“金字塔”状的“皇城台”,开创了东亚地区古代都城格局的先河

“皇城台”底大顶小,呈“金字塔”状,三面堑山而筑的护坡石墙,环裹着高大巍峨的皇城台台体。讲解员说,如果从沟底算起,这个皇城台总共有70多米高。8万多平方米的台顶上,已经发现成组分布的建筑基址。

这些石砌城墙不仅是防御性设施,还具有神权或王权的象征意义,它的出现暗示着在公共权力督导下修建公共设施等活动,已成为石峁这一北方地区早期都邑性聚落的重要特征。

▲石峁遗址考古队领队、陕西省考古研究院院长孙周勇研究员在石峁遗址发掘现场。

去年,本报记者曾专程到此造访。考古队队长、陕西省考古研究院副研究员邵晶告诉记者,“皇城台”是大型宫殿及高等级建筑基址的核心分布区,应当具备了早期宫城性质,即大型宫殿、宗庙、池苑及作坊的分布区域。其周边已发掘出石雕人头像、鳄鱼骨板、彩绘壁画、玉器、铸铜等高等级遗存,推断“皇城台”为高等级贵族或“王”居住的核心区域。

▲“皇城台”出土的制作青铜器用的石范。

专家研究表明,“皇城台”或许已经具有早期“宫城”的意义,它是公元前2000年前后东亚地区保存最好的宫城遗址,由内城、外城拱卫宫城的布局,开创了东亚地区古代都城格局的先河。

石峁城址已经步入中国北方早期国家都邑的行列之中,是中国北方距今4000年前后早期国家的统治中心和权力象征,为中国早期国家起源的研究提供了有力实证。邵晶说,“石峁遗址无疑已经具备了早期城市的必要因素及特征,与其周边数以千计的中小型聚落正是早期国家形态下所谓‘国’与‘野’的具象体现。石峁遗址的统治者掌握了操控公共权力及控制祭祀权力的可能,具备了早期王国都邑的必要条件。”

在石墙墙体一侧,考察者正为墙体上一个个插着圆木的孔洞而诧异。记者告诉他们,这是因为石墙最高的地方有十七八米高,这些插着的圆木是起“拉筋”、维护石墙稳固的“纴木”。

▲皇城台墙体上密集布设的“纴木”。

在皇城台门址一带,考古队揭露出了广场、瓮城、南北墩台、门道等。其中面积2100平方米的广场,被确认为中国史前时期最大的广场。这个门址前设置瓮城和广场,开创了中国都城正门结构的先河。

在这里,考古发现了铜器、石范、玉器及制骨遗存。铜器年代为龙山时代晚期至夏时期,是中国早期铜器的又一次重要发现,尤为重要的是,它夯实了河套地区在中国铜器起源和传播过程中的地位;铜器和制作铜器的石范的发现,为揭示中国北方地区早期铜器的形制和技术特征增添了重要的实物资料,而石范则为探索早期冶金技术在中国的传播路线提供了关键的连接点。

在皇城台东墙北坡的“弃置堆积”内,出土了约200件陶瓦残片,经分辨是筒瓦。专家推测,这些陶瓦的发现,暗示着皇城台台顶存在着覆瓦的大型宫室类建筑。这些陶瓦是公元前2000年前后数量最大、区域位置最北端的重要发现,对探讨中国早期建筑材料及建筑史具有重要意义。

▲皇城台出土的玉钺。

▲出土的骨制管哨。

▲出土的陶制球哨。

▲外瓮城出土的石雕。

▲外城外一处叫“樊庄子”的地点发掘的“哨所”遗址。

一个30立方米的土方内,发现超过250枚骨针,各类骨器总计超过300件。这些骨器的发现,表明皇城台顶部存在着制骨手工作坊,为探索皇城台顶部聚落结构和石峁城址内部功能区划,提供了重要线索。同时还证明,皇城台不仅是贵族的活动区域,也是当时的手工作坊区。

“华夏第一门”——石峁外城东门址,中国目前所见最早的城门遗迹

海拔约1290米处,青灰色的保护大棚下,是完成发掘的外城东门址,这里是石峁城的制高点。外城东门址,是中国目前所见最早的城门遗迹,中国目前保存最完好、体量最庞大、结构最复杂、形制最规整的城门遗迹,被誉为“华夏第一门”。

2012年至2014年,考古队重点发掘了外城东门址,出土了玉铲、玉钺、玉璜、玉璋等大量遗物,还发现了“人头奠基(祭祀)”、“藏玉于墙”等重要现象。这些玉器是修建城墙时的有意嵌入,或许表达了石峁统治者企图借此寄予攮神驱鬼、保护安全的期望,也或与上古时期文献所见“玉门瑶台”有关。

▲外城东门址结构示意图。

▲发掘出土的陶鹰。

▲出土的陶斝。

这里发现了内、外两个瓮城,南北两个砌石夯土墩台,以及“马面”、门塾等,它们组成了相对完备的防御体系。

东门址占地面积2500平方米,门道只有一条,9至11米宽,而隋唐时期的城门已有3条门道。东门址发现了6处集中埋藏人头的遗迹,人牲数量达百余具之多,K1埋有24具人头骨,多属于年轻女性,头骨多有明显的砍斫和烧灼痕迹,这一迹象或与人牲伐祭、燎祭等人祭仪式活动有关。

记者从邵晶处获知,外城东门既是控制交通、外防内守的实体屏障,也是石峁统治者构建的精神屏障。这里出土了玉器、壁画和大量陶器、石器、骨器等重要遗物。发掘出的瓮城、马面等早期城防设施,形制规范、设计精巧、建构技术先进、形态成熟,是国内确认的最早的同类城防设施,是我国早期“制度文明”的重要创举,将中国古代同类城防设施的出现年代上溯至龙山时代晚期。

一般认为,中国古代在城门外加筑瓮城始于唐代。石峁瓮城,首次将中国最早的瓮城实例追溯到了距今4000年前后。石峁城址至少发现10多处马面遗迹,将中国的城防史和城建史中这种附属设施的年代,向前推进了2000多年。

▲外城东门址发掘的“墩台”遗址。

▲外城东门址出土的壁画残块。

▲考古人员正清理墓葬。

▲外城东门址出土的4000年前的壁画。

石峁瓮城和马面的发现与确认,不仅表明在中国早期国家形成的前夜,北方地区政治格局的复杂化和武力战争的频繁,也成为东亚地区土石结构城防设施的最早实物资料。规模宏大的石砌城墙和数量庞大的石峁玉器,显示出石峁遗址在北方文化圈中的核心地位。

外城东门址和附近出土的300余幅壁画,是迄今为止国内出土的数量最多的史前壁画,构图精美,色彩斑斓。这些壁画以白灰面为底,以红、黄、黑、橙等颜色绘制几何图案,壁画由颜料层、白灰层和草拌泥层构成,颜料包括铁红、铁黄、绿土以及炭黑。在制作工艺和绘制技法上均与汉代及其以后的壁画相似,这暗示着中国早期壁画的基本制作工艺和技法早在夏代早期或更早时期就已经基本确立。

石峁遗址的发现和发掘,先后斩获“中国六大考古新发现”“全国十大考古新发现”(2012年)、“世界重大田野考古发现”(2014年),成为彰显中华文明渊源流长灿烂辉煌的重要载体,在世界范围内产生了强烈的学术共鸣。已作为体现中华文明发展主体进程的重点项目,被纳入“国家记忆”工程。

文:文汇报驻陕记者韩 宏

图:韩 宏 陕西省考古研究院

编辑:韩 宏

责任编辑:朱 辉

*文汇独家稿件,转载请注明出处。