近年来本土绘本发展迅猛,全国500多家出版社几乎蜂涌抢摊亲子阅读市场。与此同时,伴随中国图画书在国际上频频获奖,究竟什么是好的“民族叙事”也持续引起讨论。“中国故事并不意味着只讲发生在中国的故事。不同的人看待同一个故事,会有不同的理解,好的中国故事,应该以是否能引导未来阅读趣味、是否对中国文学有价值为判断标准。”日前,贵州人民出版社蒲公英童书馆举办的“原创之美——讲好自己的故事”的主题论坛上,作家、上海师范大学教授梅子涵说,光靠堆砌“中国风”元素还远远不够,要深耕不同地域地情的素材,刷出辨识度。

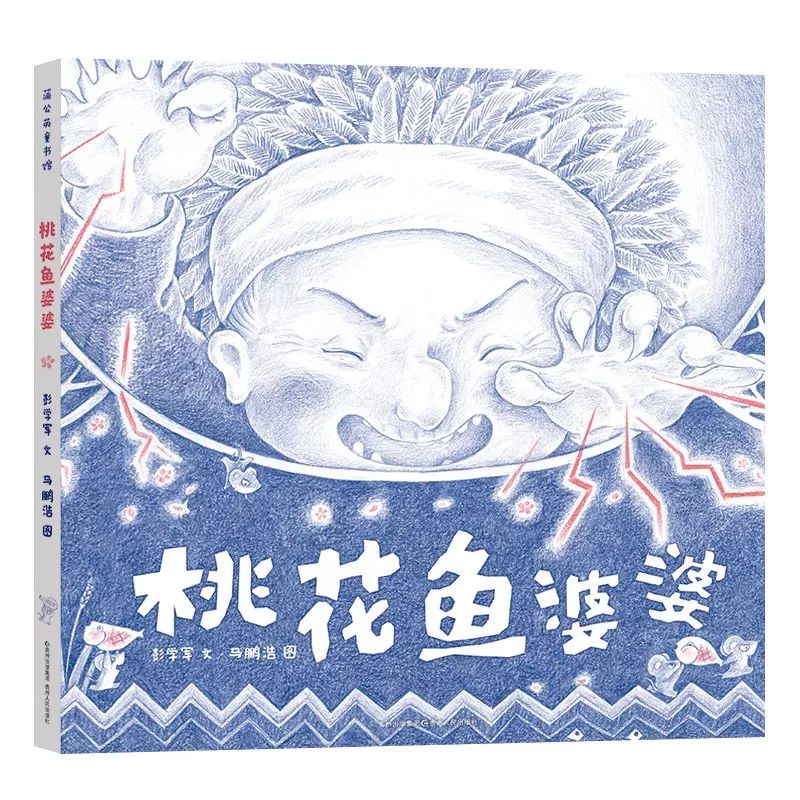

在作家彭学军看来,讲好中国故事,首先要讲好身边的故事,也就是那些饱含自己独特生命体验,或是自己感同身受的别人的故事。因此,不少作品投向平凡普通人生活,写出了生命的卑微和壮阔,《桃花鱼婆婆》就是以她的家乡湘西苗寨为背景,讲述了童年时期忘不掉的那些神奇传说:美味的桃花鱼,让人又爱又怕的草鬼婆……这对今天的孩子依然具有吸引力,散发着温暖朴实的力量。

在画家九儿看来,讲好中国故事就意味着讲好自己熟悉并擅长的故事,如果让北方人去画南方的故事,往往会丢失很多细节。“讲故事并不是目的,只是想表达内心的情结。我的背后站了很多和我一样的人,给这样的人带来启示和心灵安慰,让他们从中得到快乐,是我讲故事的意义。”就像她的新作《旅程》《布莱克先生和他的狗》,通过无字书形式,传达生命中那股永远向上的力量,用故事驱散沉闷和黑暗。

阅读推广粲然认为,所有的故事里都有根、有万物,都带着自己生命的痕迹,当这样的故事传递到孩子手上,故事就有了落点,就有了和生命连接的部分,让人思考我是谁?我从哪里来?我去哪儿?我怎样与万物连接?比如《十二只小狗》讲的是狗的生和死,但以此为契机可以带孩子了解万物的生与死,敬畏生命和母爱;《下雪天的声音》则是经历了多个冬天的创作者,以下雪为支点连接自然与孩子的世界。“中国的故事是一代又一代的责任,是根和万物的故事,是这个时代的成人要教给下一个时代人的礼物,让孩子们看到几千年流传的文明和文化是有意义的。”

当谈及“如何对经典改编,让传统神话故事焕发新活力”时,梅子涵认为改编经典需注入思想的改编才具有高度,一代人不断地重写、改写、创作某个耳熟能详的故事,当故事达成了象征意义的层次,传统神话故事、民间故事未来才可能出现最好的版本。朱大可认为只有符合普适伦理道德、与人的欲望密切对应的中国传统神话故事、民间故事的再创造,才称得上好的改编,展现出新的文学魅力。“故事改编最基本的动力,就是我们改变某种命运的普遍欲望,通过改编这种方式重建自己的命运,获得安慰和鼓舞。”

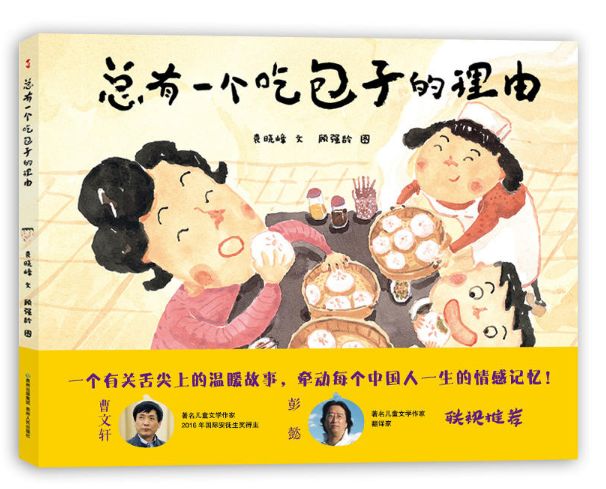

蒲公英童书馆创始人颜小鹂观察到,中国原创童书存在的一个问题是题材相对狭窄,比如儿童文学作品关注的主要是校园和家庭生活,以及动物题材、奇幻题材等几大板块,很少有作家会去创作反映古代儿童生活的文学。“视角有多宽,格局就有多大。出版人有责任去出版一些书写人类历史进程和现实生活的童书。”定位“讲好中国情感的故事”,蒲公英12年来努力发掘有中国韵味的故事,几乎每本原创书都落脚于一个“情”字。《桃花鱼婆婆》是农耕文明时代的朴实情感,《十二只小狗》是尊重生命的自然之情,《总有一个吃包子的理由》则描绘了“家的味道”,充满浓郁的中式亲情。

作者:许旸

图片:出版方供图

责任编辑:宣晶

*文汇独家稿件,转载请注明出处。