▲上海社科院历史所旧址,位于徐家汇浦西路6号甲,后改为漕溪北路40号。

2019年9月26日,应上海历史研究所之邀,我出席了“纪念史学家方诗铭所长诞辰100周年”座谈会。会上不仅加深了我对恩师方诗铭先生道德文章和史学研究贡献的认识。同时还见到45年前我在所里学习时相识的史学家张铨等老先生。我们除相互问好外,聊得最多的是上海历史研究所的往事和史学家们。这让我顿时浮想联翩,也燃起了我撰写这篇回忆上海历史所往事文章的热情。

1956年,中国科学院成立了上海历史研究所筹建处,由马克思主义古史专家李亚农出任主任。1958年,历史所并入复旦大学,成了复旦大学历史研究所。不久,1959年初,上海历史研究所筹建处又划归上海社会科学院,改称上海社会科学院历史研究所,同年9月26日正式宣布成立上海社会科学院历史研究所。李亚农任所长,周予同、杨宽、徐崙等任副所长。

▲李亚农先生肖像

▲《李亚农史论集》上海人民出版社,封面。

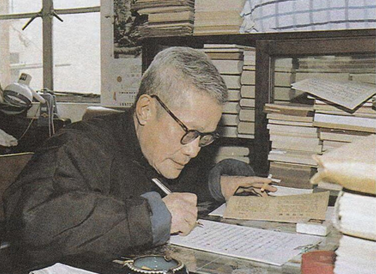

李亚农(1906—1962),四川江津人,是史学家也是老革命。早年赴日本求学,毕业于京都帝国大学。1927年加入中国共产党。1929年遭日本政府逮捕和严刑折磨,在其兄等营救下,关押3年后,取保释放。1932年回国,在北京中法大学等校任教。1937年来沪,在孔德图书馆从事中国古代文字学研究,撰写了《铁云藏龟零拾》等4本高质量著作。抗日战争爆发后,参加新四军。1943年重新入党,任敌工部副部长,负责日本战俘感化和教育工作,同时,兼任华中建设大学校长兼党委书记。1948年9月,在山东任华东研究院院长。1949年5月上海解放后,代表上海军事管制委员会接管并主持上海市科学文化工作,任中国科学院办公室副主任、中国科学院华东办事处主任、上海市文物管理委员会主任委员、高等教育处副处长,专管学术研究,筹建上海博物馆和上海图书馆等事项。自出任上海历史研究所筹建处主任后,50岁出头的他不顾体弱多病,全力以赴投入到这项筹建工作中去,从筹建方针到人员,都亲力亲为。他说:“办历史所,一定要找有真才实学的人,不能要滥竽充数的人。”他慧眼识才,广纳社会上史学贤才,史学专家杨宽、方诗铭、汤志钧等就是那年在他筹建主持下加盟历史所的。“文革”期间历史所处于半瘫痪状态,1978年才恢复工作。自1979至20世纪90年代初(即1990年初历史所从漕溪北路40号迁至田林路2号),历史所处于发展与繁荣时期。这一时期,先后有一位正所长(方诗铭)、6位副所长(沈以行、徐崙、唐振常、汤志钧、李华兴、陈崇武)担任组织和领导工作,科研成果丰硕,奠定了上海历史研究所在全国史学界院所重镇的地位。

初创时期的上海历史研究所

1959年上海历史研究所成立初期,其办公大楼坐落于漕溪北路40号。这是一栋20世纪30年代建成的西式四层楼建筑,与徐家汇藏书楼、徐汇中学,仅一墙之隔。据1959年8月进所工作的张铨先生回忆:“那时,历史所还没有独占40号大楼。底楼那个神学院小教堂旧址,还是中科院上海分院的一个附属车间。历史所的图书都集中存放在底楼朝北的几个小房间里。四楼更是个‘大杂院’,既有分院长期关闭,废弃不用的实验室,又有十多间供历史所、经济所、分院昆虫所使用的男女单身集体宿舍和两间昆虫所使用的新婚房。二楼、三楼则为历史所全部占用,底楼则为历史所大部分占用。”1974年2月我进入历史所时,全栋楼基本已为历史所用。我的印象:所的大门前是一片空旷的泥土地,中间铺有一道水泥地,直通历史所的大门,沿墙边种有数棵杨柳和冬青树,给人一种宁静和幽雅感觉。楼高四层,坐北朝南,钢筋混凝土的西式结构建筑,宽敞明亮,气派宏伟。底层是大堂和书库,二楼是阅览室和会议室、办公室,其中阅览室就约有200余平方米;古籍经典叠庋,琳琅满目,书架上分门别类的排列着学术期刊和五六十年代前期初版古籍文献和成套马列主义专著,可任凭专家学者和我们学员翻阅,这里也成了我们阅读的快乐港湾。对我而言更似如鱼得水,任意地在书海中游弋,充分的汲取知识养料。会议室也是我们的教室,我们16位当年来自工矿和农场的学员,经常在这里聚集,聆听史学名家的授课。三楼是办公室,四楼是部分员工宿舍及我们学员的宿舍。

历史所初创时期,科研人员基本来自三个方面:一是历史所筹建阶段吸纳的一批人员。这批人员中有久经革命斗争锻炼的老干部,有颇具知名度的老学者,还有中青年的科研骨干力量,以及刚从大学历史系毕业的本科生、研究生等。这批人奠定了历史所科研人才的基础;二是来自上海社科院教研部各教研室原政法、财经的师资骨干力量和教员,以及应届的法律系本科生;三是来自全国总工会上海工人史料委员会的人员,他们对上海工运史料已有多年积累和研究。他们来所后不仅设立了工运史组,而且在复旦大学开设了工运史课。至1961年以后,社科院学生已全部毕业。此后进所科研人员大部分是历史系本科应届毕业生,也不乏研究生。上海社会科学院历史所成立初期,分设了四个研究组:第一组,古史研究;第二组,帝国主义侵华史研究;第三组,现代史研究;第四组,中国现代史学思想史。研究人员59名(高级4,中级27,初级28),编译5名,助理业务人员(搞图书资料等工作)5名,从事行政工作9名,服务2名,共80人(加上其他11人,总计91人)。后根据社会政治形势变化和学术研究及上级的精神和要求,组室和人员的编制和结构有所变化和增减。

当年的历史所图书资料室

▲杨康年先生

上海历史所自组建后,不仅建立了以李亚农为所长的领导班子,还迅速的创立了历史所资料室。历史所要出成果,除需要有史学专才外,还必须拥有藏书丰富的资料室,否则,史学家们也“巧妇难为无米之炊”了。在这一点上,李亚农是有远见卓识的。20世纪50年代,国家财政和经济还很困难,但他急研究所之急,凭其老革命和所长的资格、人脉关系向市政府提出了购书经费的申请报告。经费批下来后。他又指示所内懂古史、古籍版本的方诗铭、汤志钧、杨康年等先生落实选书、购书的任务。其中出力最多、付出精力最大当数杨康年。杨时任所资料室专职管理人员,也是所里公认的古籍版本专家。他中等身材,消瘦的脸型上长年戴着一副老式的眼镜,有点弱不禁风的样子,但其版本学功力深厚。他出身于书香门第,从小又爱读书和藏书,13岁起就出入坊间、书肆,淘书、购书,成年后更是倾全力搜罗典籍,家中古籍善本不下万卷。1944年7月毕业于无锡国专。他自进入上海社会科学院历史所资料室工作后,为了充实历史研究所的藏书,数十年如一日,殚精竭虑,四处奔波,出入于各大旧书店和文物仓库,不怕脏不怕累,挑书选书,整批整批地往所里运。他嗜书如命,不仅工作在书海里,家中也藏有不少珍本,胸中藏书百万,凡问到书的版本问题,他没有答不上来的。所里的学者们谈及早期历史所时常会竖起大拇指,一致赞道:杨康年是所里古籍版本专家第一人。我当年也去资料室借书,一呆就是数个小时,除了找书和借书,大多数时间是和他聊着有关版本目录学的问题,从他那里真是长了不少见识和版本学问。当年历史所资料室除杨康年外,与他搭档的还有倪慧英老师。她看上去50来岁了,人有点发福,头发也有些花白了。她长年坐镇阅览室内,戴着眼镜忙忙碌碌地为我们提供借阅服务;她也熟悉书目和版本,我曾在她手中借阅多种古籍线装本,如《杜工部集》《河东先生集》《白氏长庆集》等诗文集;她对外国文学也很熟悉,我也曾在她手中借阅过《斯巴达克斯》《高老头》《毁灭》《第三帝国兴亡》等西方文史读物。在我眼里她是个踏踏实实令人敬重的老师。

据我所知,历史所的图书资料室是社会科学院目前仅存的最具古籍和文献专业的资料室。据原先统计,资料室收藏有大批古籍善本,例如清代版的《隋史》《旧唐书》《史通》等及民国大部头的丛书《四部丛刊》《万有文库》《古今图书集成》《天一阁藏书》《十三经注疏》等30余万册,除中文书刊外,还有英法俄日等语种的书籍和文献,其中古籍线装本约6万册,民国旧平装本也达数万册之多。此外还有《申报》(影印本)、工部局档案等及一批名人稿本手札原件,如冯桂芬《校邠庐抗议》草稿、郑观应《罗浮待鹤山人诗草》光绪三十年(1904)亲笔修订稿本、日本宗方小太郎的书信日记等。这些藏本、手稿和书信,皆可称海内珍本和稀罕信函,也是后人从事史学研究不可多见的文献史料。

那些为我们授课的史学家们

1974年为我们学员授课的都是沪上知名学者和教授。记得为我们讲授战国和秦代史的是复旦大学杨宽教授,还有讲两汉三国史的方诗铭研究员、魏晋南北朝史的谭其骧教授、经学史的汤志钧研究员、社会发展史的徐崙研究员、中国近代史的华东师范大学陈旭麓教授、中国对外关系史的吴乾兑先生、先秦诸子百家的刘修明先生、商周史的王修龄先生、隋唐史的刘运承先生、宋史的马伯煌先生、明清史的齐国华先生,工运史的张铨先生,指导我们写作的是王守稼先生和《解放日报》编辑丁凤麟先生。上述学者中我所熟悉和有交往的是方诗铭、汤志钧、吴乾兑、刘修明、王守稼等先生。现按年龄顺序排序叙述如下:

▲晚年方诗铭先生

方诗铭先生(1919—2000),知识渊博学识通透的方诗铭先生出生于四川成都一个读书做官的富裕家庭。从小在父母熏陶下开始翻阅古书,经史子集、志怪传奇,无所不读,打下了厚实的国学基础。1945年齐鲁大学历史系毕业后,在顾颉刚推荐下进入文通书局编辑所任编辑。1948年到上海工作,先后在上海博物馆、上海文管会、上海历史所任职。自1957年2月进入上海社会科学院历史研究所后,长期从事中国中古史和近代史的研究。“文革”中,先生也与当年广大知识分子一样遭受磨难,一度被下放到干校劳动,约1972年前后因接受“廿四史”《宋史》及其他古籍整理和标点的工作需要,重返坐落于徐家汇漕溪北路40号历史所工作。1978年历史所完全恢复正常运转和研究工作后,他出任古代史室主任,自1984年12月起先后担任所长(也是继李亚农后第二位正所长)、名誉所长和上海市历史学会会长、上海市文史研究馆馆员等职。

1974年初,作为《文汇报》社通讯员的我,在报社理论部主任张启承先生推荐下进入上海社会科学院历史所学习。那年方诗铭先生55岁,我才23岁。当时尚处于“文革”之中,先生的人生也处在逆境中,但他不趋炎附势,依然读书、治学不止,保持着知识分子的良知和独立思想。我从小嗜好读书,喜好史学,有机会进入历史所学习,如鱼得水,自然是整日泡在阅览室中,一头钻入故纸堆中。先生也经常来阅览室,这便于我及时向他请教和解惑了。从此我在学史、治学上不断得到他的精心指教,获益匪浅;一老一少,亦师亦友,从相识到相知,竟成了忘年交。1975年历史学习班结束后,我离开了历史所。但对史学的爱好,及与先生的友情和交往却一直没有中断,并伴随岁月的演绎和发展日益加深,友情愈加笃厚,成了他的私淑弟子。

先生个子不高,国字脸上长年戴着一副深度的眼镜;身形瘦弱,却聪慧睿智,学识深厚,记忆力特好。每讲一个史学问题,他都能娓娓道明史料的来源和出处,这为我们学员查找和研究史料指明了途径和方法。他平时话语虽不多,对后辈学子的传授和教诲却会滔滔不绝。当年他不仅耐心细致地指导我读书和治学,还叮嘱我要继续学习和深造,甚至在给我的信中也不忘勉励叮嘱我。在他的勉励、指导和鞭策下,我不仅读完了“前四史”(即《史记》《汉书》《后汉书》《三国志》),还写下了多本读书札记;在他叮嘱和鼓励下,我在20世纪80年代奋发图强,努力读书和学习,先后完成了中文系专科和历史系本科的学业,成为一个有学历和有专长的知识分子。学业完成后,在先生的推荐下,我成为上海市历史学会成员之一。

先生知识渊博、学问坚实、学识通透。他读书治学是上下古今,兴趣广泛,在史学上更是一枝独秀:上自甲骨文考辨、金文释义、古本《竹书纪年》研究、《天问》解惑、汉简释读、三国人物评论,下至近代小刀会起义历史拓荒、郭沫若史学理论剖析等,可见他学术造诣之深厚。他治学有三大特点:一是颇具考据学功力,其最具影响力的是《古本竹书纪年辑证》。这是他根据古代类书、古注等重加辑录佚文,博采甲骨金文及出土文物新发现资料,进行考证,做到地下史料与文献史料相结合,从而科学地将这一研究推到新的境界,受到海外学者的高度关注和重视,成为海内外学者征引《竹书纪年》内容的首选著作。二是颇具扎实功力,其代表著作是《中国历史纪年表》。此书因编写缜密,科学严谨,已成为爱好研究中国史工作者不可缺少的工具书,并作为《辞海》的一部分,早已走进千家万户,泽惠无数读者。三是具有通透功力。所谓通透,其实质就是善于发现问题、分析问题、解决问题的能力,由表及里、去伪存真的功力。先生晚年虽不减考据治史的兴趣,但更多的精力却放在对三国社会、事件和人物的贯通研究上。有《曹操·袁绍·黄巾》《三国人物散论》《论三国人物》《方诗铭文集》等名著传世。

▲晚年汤志钧先生

汤志钧先生,“满脑经典”的汤志钧先生1924年6月出生于江苏武进(今常州市)一个书香门第。从小在父母灯前月下,背唐诗和读《四书》,使他从幼年就受到旧学的熏陶。中学毕业后先后进入无锡国专、复旦大学深造,师从周予同。他爱好舞文弄墨,也嗜好经学,并由今文经学而深入研究康有为,研究戊戌变法。1953年,他开始发表戊戌变法论文。1955年,他的第一本论文集《戊戌变法史论》由上海群联出版社出版。1956年底,经过吕思勉和周予同教授的推荐,被调入中国科学院上海历史研究所筹备处。当筹备委员会的徐崙带他去谒见李亚农主任时,李亚农说:“年轻人应该多读书,掌握两三国外文,不要急于出书。你三十岁就出论文集了,太早,清朝学者都是五十岁以后再汇订成集的。”先生当时犹如冷水浇背,左思右想,不得其解:“难道你好出论文集,我就不能吗?”还是年少气盛,血气方刚。多年以后,先生回顾李亚农的教导,深含哲理,也渐渐觉察到自己过去刊发的东西,粗糙疏漏,深悔梨枣过促。这才感到李亚农箴贬近情,是金玉良言。先生进入上海历史研究所后,先后被任命为中国近代史研究室主任、副所长等职。

自1974年与汤志钧先生相识后,友情一直没有中断过。记得2003年中秋佳节那天,我专程去先生新居拜访。当我登上九楼,按响门铃,出来开门的是已79岁高龄的先生本人。只见他除头发花白外,依然腰背挺拔,精神饱满,不减当年课堂上的教授风范。这天我们聊得最多的是有关他近几年学术研究的成果。他说:“自1994年我从上海历史研究所的领导岗位上退下来后,可以有更多的时间从事学术研究,近几年出了多部学术专著。”说着他起身从书房里拿出一本新出版的《戊戌变法史》(修订本)(上海社会科学院出版社2003年7月版)签上名赠送予我,我爱不释手。先生是中国研究戊戌变法史的权威人士。《戊戌变法史》是先生50年心血凝聚的结晶,也是他戊戌变法研究上的最高成果的展露,称得上是部经典学术专著。早在20世纪50年代初,先生就开始从事戊戌变法史的研究,并先后出版了《戊戌变法史论》《戊戌变法史论丛》《戊戌变法简史》《戊戌变法人物传稿》等多部专著,即使在“十年动乱”期间,他依然痴迷于戊戌变法史的研究,偷偷摸摸地从事资料收集和研究。“四人帮”粉碎后,先生的研究从“地下”走上了公开,也使他有机会走进国内的档案馆、图书馆、博物馆接触到更多第一手材料。让汤志钧先生欣慰的是改革开放后,他的研究成果引起国内外史学界的广泛重视,日本、美国、台湾、新加坡等著名学院纷纷邀请他去讲学或作学术交流,在交流过程中,使他有机会更广泛的接触到一些前所未见的资料,为他深入研究戊戌变法史及中国近代史提供了更丰富、更全面的第一手材料,也步入了他创作黄金时期。先后又有《康有为与戊戌变法》《汤志钧史学论文集》等专著及《梁启超全集》(和儿子汤仁泽合作整理)编纂出版。

先生还是新中国成立后最早应邀赴中国台湾讲学的大陆著名学人。1992年4月当他踏上台湾宝岛讲学时,在台湾的学术界、教育界、新闻界引起了轰动效应。台湾《国文天地》,以“从经学到史学”为题作了连续报道;《联合报》以“大陆儒者应邀东大讲授中国经学及戊戌变法”为标题,进行了报道,并称“汤志钧满脑经典,讲课不必看稿”,给先生以贴切的评价和赞赏,显示了先生授课的才华和学术造诣,也为促进两岸学术交流起到了积极的作用。

▲晚年吴乾兑先生

吴乾兑先生(1932—2008),“有口皆碑”的吴乾兑先生出生于新加坡一个华侨家庭, 1950年出于爱国热情毅然回到刚解放的祖国大陆,考入清华大学历史系。1952年转入北京大学历史系。1958年中国近代史专业研究生毕业后,即到上海社会科学院历史研究所和他的妻子(倪静兰)团聚,共同从事研究工作。吴乾兑主要研究方向为中国近代史和西方史。他少年时代在新加坡接受的是英国“属地”教育,所以英文功底厚实,后来又自学俄、法语,外语底子深厚。

认识吴乾兑时,他已是42岁的中年人了。个子不高,头发稀疏,操着带岭南口音的普通话。他为人和蔼爽朗对谁也不摆架子,很喜欢笑,与人谈话交流也常常裂开大嘴,酣畅地笑着说,无拘无束,给人真诚的亲切感。

当年我和吴乾兑夫妇住历史所四楼同一层宿舍,成了隔壁邻居。平时遇上好天气,我们常会坐在门口朝南楼道阳台边读书或聊史,有时还会搬上椅子登上楼顶晒台坐着聊天或交流读书读史心得。他往往开口不离他的近代史专业,聊鸦片战争、南京条约、辛丑条约,也谈太平天国、洋务运动、李鸿章等,但他对我讲得最多的要数关于孙中山和辛亥革命。他与许多爱国老华侨一样,对伟人孙中山有一种发之肺腑的爱戴。他说孙中山领导中国人推翻清王朝,结束了两千多年的封建帝制,创立民主共和国,这些我也早已知道,但当他称赞:“中山先生‘天下为公’的博大胸怀及为近代中国民族独立、民主自由、民生幸福而无私奉献的一生”时,我认为这句话极为精辟,展现了他不俗的评价和史识。同时,他在聊到辛亥革命的意义时也不乏精辟的见解,记得其说道:“辛亥革命不仅推翻帝制,建立民主共和,也令国民意识里有了‘中国人’的概念,也让知识分子和市民过上了民国前几年短暂的安稳日子。不过,共和民主制并没有在辛亥革命后得到真正的实施,胜利果实落入政治野心者手中,民主制也夭折了。”与他相处久了。我不仅发现他有学史,而且人缘也特好!其与汤志钧、刘运承、张铨、刘修明、王守稼等同事建立了深厚的友情,大家都亲热地叫他“阿兑”。汤志钧先生还特别欣赏他,称其为人:“斯文、率直、朴实、友善,一丝不苟、不慕声华、澹泊自甘。待人诚恳,无论对方识与不识,只要是讲求学问,他总是尽力帮助,这在学术界是有口皆碑的。”其实他不仅人品好,而且治学极其勤奋,经常挑灯夜读,孜孜不倦,甚至写作不止。自进入研究所后,他不断有论文发表在我国史学主流刊物上,例如《孙中山与宫崎寅藏》《〈南京条约〉至〈虎门条约〉期间英国在上海选择居留地的活动》《沪军都督府与南京临时政府的筹建》等多达数百篇之多,还参与《辞海?中国近代史》《中国近代史词典》(陈旭麓等主编),《辛亥革命在上海史料选辑》《近代上海大事记》汤志钧主编)的撰稿或担任副主编。并为上述两书,“倾注了全部精力”。1981年他晋升为研究员,期间曾先后任所学术委员会委员、近代史研究室主任。此外,还担任过上海市历史学会常务理事、上海市社会科学高级职称评定委员会历史学科委员等职务。其妻倪静兰也是才女。她1956年毕业于北京大学西语系法文专业,曾在上海外国语学院任教,至1957年11月她早于吴乾兑调入历史研究所。她以《上海法租界史》的翻译者而闻名,但她的成绩当然远不止于这本书。20世纪70年代初起,她又应邀参加了上海外语学院主持的《法汉词典》编写项目,该词典1979年10月由上海译文出版社正式出版,成为研究法国社会历史和文化的重要工具书。

▲刘修明先生(摄于1975年3月)

刘修明先生,文章高手刘修明先生1940年出生于上海,1963年毕业于复旦大学历史系。1964年进入上海历史研究所工作后,不久在《解放日报》头版上发表的长文即被《红旗》杂志转载,展现了他思维敏捷,长于撰文的才华。1969年初他被借调到上海市委写作组历史组工作,同组有来自复旦大学的王守稼、许道勋、董进泉及历史研究所吴乾兑等人。历史组先在国际饭店对面上海图书馆(今上海市历史博物馆)老大楼东楼的2014室办公,后迁到了康平路182号7楼。“文革”期间,他也常来历史所查阅史料。1974年我在所里第一次见到他时,他也才30多岁。修长的身材,白质的肤色,鼻梁上架着的那副素色眼镜透视出他那睿智灵动的眼神。风度翩翩,文人气质,尽显本色。“文革”结束后,他又回到历史研究所,从事科研工作。他凭借自己笔头快,能写的特长,接连在全国史学权威杂志《历史研究》上发表了《中国封建社会的典型性与长期延续的原因》《两汉的历史转折》等三篇文章,接着又在《中国史研究》上发表了七八篇学术论文,这在上海学界是比较罕见的。因为这些论文主题围绕秦汉史,导致他在秦汉史研究方面的学术声誉越来越高,赢得了中国秦汉史学会副会长的职务。

刘修明在史学研究上的成果主要呈现在三部书上。一是《毛泽东晚年过眼诗文录》(花山文艺出版社1993年5月第1版)的编纂和出版工作。它是研究毛泽东晚年思想的珍贵资料集。二是历时8年主编完成了一套大型通俗图书——15卷本《话说中国》。三是“十年磨一剑”,撰写了一部上自西周,下及明清中国古代知识分子的形成、发展、作用及其分化、衍变史的《儒生与国运》。我手中有《儒生与国运》(修订本)花山文艺出版社2014年1月出版本。他在卷前的《自序》中说:“这是一本有关中国古代知识分子的著作,又包含着为近现代知识分子寻‘根’的意义。中国知识分子历史道路之悠长曲折以及他们的东方特色,在世界文化史上有一定的代表性。现实使人追溯历史,对尘封史籍的翻检又会反馈现实,引发历史与现实的共振和反思。中国有句老话叫‘斯文一脉’,相当准确地表述了中国古今知识分子的内在联系。我的立足点和出发点是现实,归结于当代知识分子。”可见,刘修明撰写这本书,不仅是一项学术研究,更是一项富有现实政治意义的研究工作。他力图通过对中国古代知识分子的研究、分析和发展轨迹的探索,尝试着为中国知识分子寻找出一条富有思想启迪的发展道路和做人处世的基本准则。他曾多次对我说这本书是他花费精力最大,几乎耗尽了数十年个人史学研究的积累,也是他自己最珍爱的著作。我也认为刘修明虽著作等身,但这本《儒生与国运》却是他“理论、历史、现实,三者一定要紧密结合”治史理念最具代表性的史学著作。

▲王守稼先生(摄于1975年3月)

王守稼先生(1942—1988),“温文尔雅”的王守稼先生是浙江奉化人。1965年毕业于复旦大学历史系,留校任职,不久成为上海市委写作组历史组成员。后又成为上海社会科学院历史研究所研究员。1974年初,在历史研究所与他相识时,他也才32岁,风华正茂,意气风发;其颇有知识分子风范,剃着一个朴实的板式头,鼻梁上架着一副再普通不过的眼镜。透过镜片他那灵性的眼神,给人一种睿智、坚毅和温文尔雅的感觉。谭其骧教授评价说:“王守稼同志温文尔雅,忠诚恳笃。治学博览慎思毋意毋必。一辈子与人为善,一辈子为钻研历史科学而勤苦学习述作。不问时势处境如何,不断地奋志于探索历史真实。在大学读书时代,就为老师所器重,同学所钦佩。工作二十余年,著作数十万言,取材翔实,论证精核,为海内外许多知名史学家所一致肯定,这样一个具有卓越才学,崇高的奉献精神的优秀知识分子代表人物,天不假年,竟以四十余岁,邃尔谢世,这是近年中国史学界的一大损失。”谭其骧是王守稼复旦大学读书时的老师,老师对学生的这段评语,足以反映出王守稼道德文章的精彩和人格的魅力。

王守稼自幼好学,天资聪慧,勤于思考。大学时代,对明史的研究已初露头角。他读史勤奋扎实,每读古籍都会抄录资料和卡片,甚至不厌其烦的做好读书札记,为史学研究打下了扎实基础。他有爱抄录经典文章精彩语录的嗜好。记得有一次我向他请教说:“守稼同志,你文章写得好,是被周围人公认的。你可教我几招提高写作水平的秘诀吗?”他答道:“我的经验是多读多做读书札记,尤其是名家的经典作品,我经常是边读边摘抄、边琢磨,这对提高写作是很有好处的。”这句话给我以极大启示,获益匪浅。王守稼虽英年早逝,但在史学研究领域还是做出了不俗的贡献。如在他的遗作《封建末世的积淀和萌芽》(上海人民出版社1990年8月第1版)中有“关于中国封建封建社会周期性危机”“封建硬壳的突破性试验”“晚明江南知识分子和社会思潮”等章节中都有创造性的叙述,当年具有振聋发聩的社会影响力。为此,他的好友刘修明撰文说:“我和守稼相处近二十年,他的史学论文我读了很多。俗话说,文如其人,守稼似乎‘文胜其人’。谦诚的微笑,朴实的语言,内向的性格,就是这样一位温文尔雅、含而不露的一介书生。他的文章字里行间饱含着一种对科学、对真理热情追求的信念,文字表现形式也有一种不同凡响的新风格,具有一种勇往直前的雄浑而又清新的气势。更重要的是,他对历史的发掘和创新,每每能从人所常见的材料中,得出别人没有得出又能为人信服的结论。在编辑、整理他的遗著时,我不时感受到他那睿智之见的启示,真像炎夏掠过额头的习习凉风,令人精神为之一振,不由得击节称赏。”王守稼走得有些早,令人惋惜。但足以告慰的是他音容笑貌始终留在同仁和朋友的心中;他的著作不算多,却篇篇有思想、有新意,绝不人云亦云,所以有一本精品作品存世也够了,也足以告慰人生了。

有人说往事如烟,但我认为影响人生的往事并非如烟,却难以忘怀。1974和1975年的那段学习生活及老师和学友的交往和友情,伴随历史的演绎虽已是45年前的往事,却因其影响了我一生嗜好和成长的道路,所以刻骨铭心,历历在目,难以忘怀;触发我浮想联翩,撰写和回忆,记住往事,不忘师恩和友情。

作者:翁长松(作家、学者)

图片:本文图片由作者提供

编辑:范菁

*文汇独家稿件,转载请注明出处。