为什么许多诗人写作的巅峰期是在35岁之前?为什么一个世界性的诗人,翻译进来的作品却常常集中于某个风格而忽略了他的丰富性?完全理解中国传统诗歌存在多大难度?

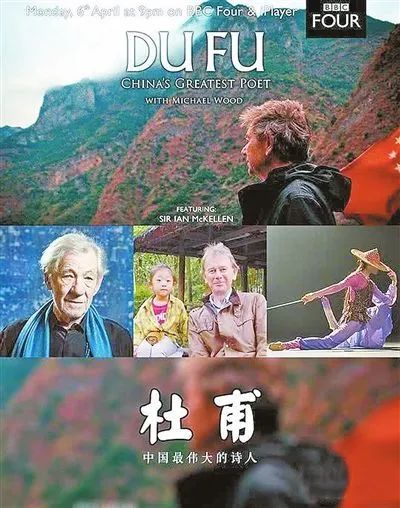

下面这篇对话来自本报记者与诗人、翻译家黄灿然,涉及对诗歌创作、翻译、传统与现代等多个维度的话题,比如近期BBC拍摄的杜甫纪录片让我们看到中外读者对杜甫诗歌的丰富性有不同的理解,黄灿然也谈到了这点,却指出“像杜甫这样的诗歌,除非你是很专业的读者,你才能读出他的厉害之处,也才能接通它的诗魂”,他将如何解释背后的原因?

黄灿然画像,郭天容 绘

01

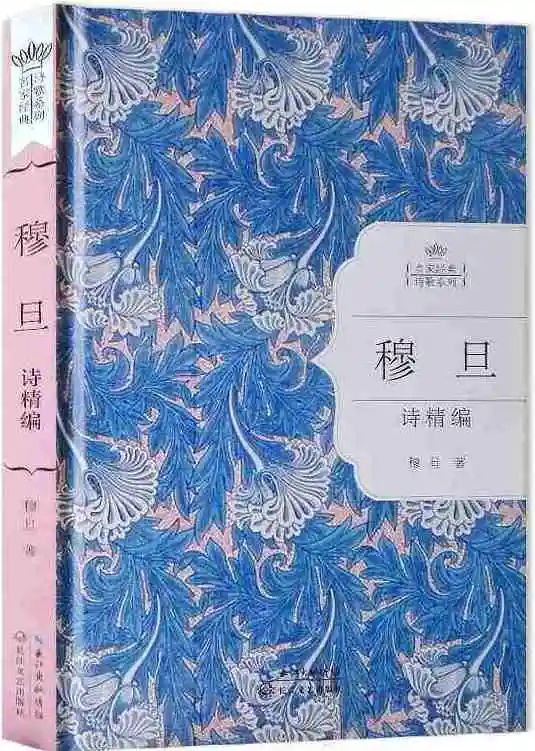

穆旦与《穆旦诗精编》

02

03

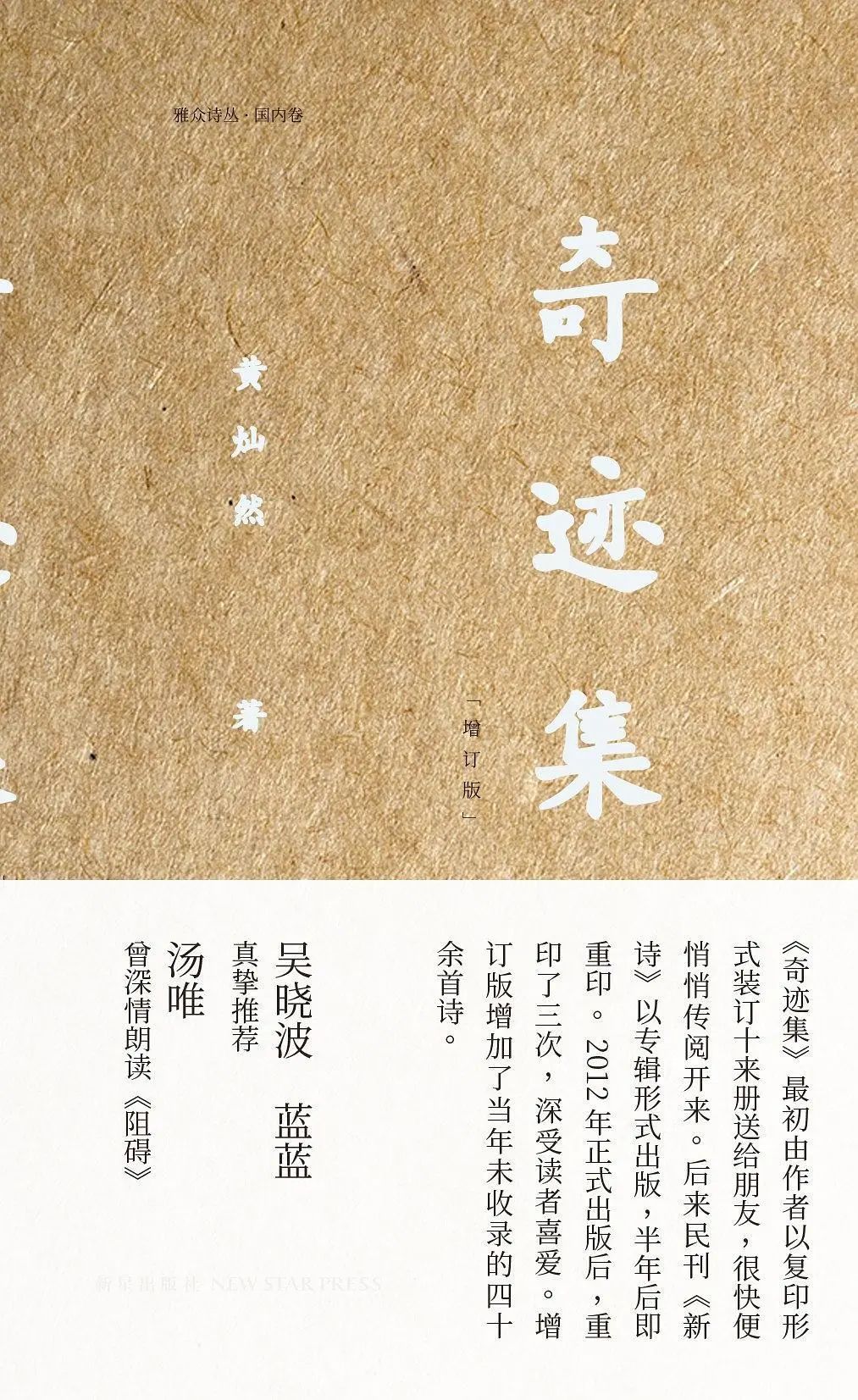

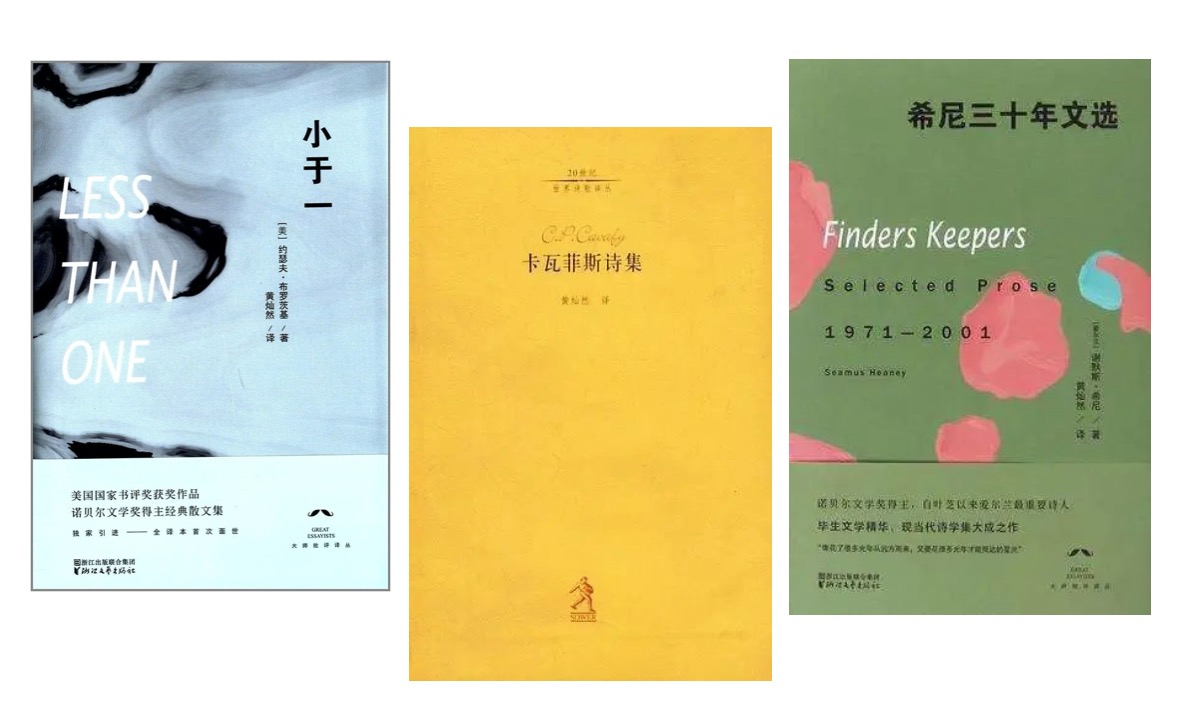

《奇迹集》《发现集》封面

作者:傅小平

编辑:郑周明

责任编辑:李凌俊

*文学报独家稿件,转载请注明出处。