当地时间12月28日,波兰弗雷德里克·肖邦研究所等多家欧洲音乐机构官方网站发布消息称,著名钢琴家傅聪因感染新冠肺炎引起并发症于当日在英国逝世,享年86岁。

1934年3月10日,傅聪出生于上海,父亲是著名翻译家傅雷。少年傅聪去国离乡前往欧洲学艺,他的成长也几乎与几百封父亲写予他的《傅雷家书》“同步”。七十载风雨倏忽,当一代代读者还在捧读《傅雷家书》,傅聪已成为举世闻名的大钢琴家,被誉为中国的“钢琴诗人”。正如音乐学家、哈尔滨音乐学院院长杨燕迪所说:“傅聪先生之所以不可替代,正在于他从中国文化立场出发来理解和诠释西方古典音乐,并真正达成了中西文化的高度融汇和精神沟通。这在中华文化走向全面复兴的当下,尤其具有发人深省的意义。”

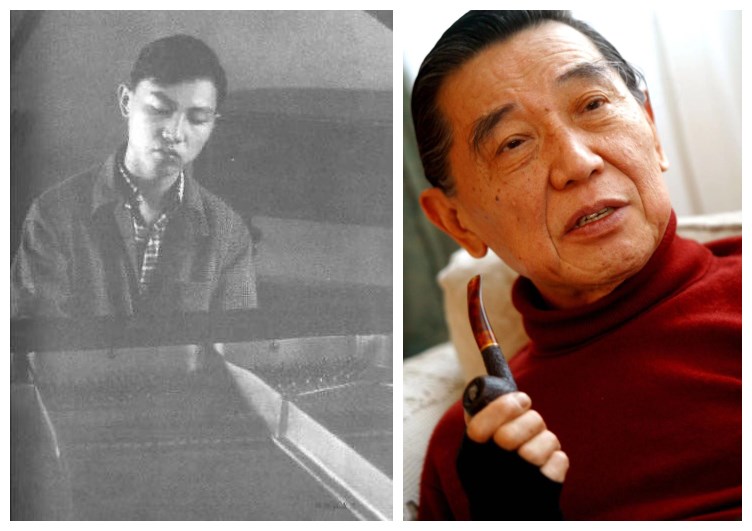

▲左图为青年傅聪(资料图片);右图为2005年访沪时的傅聪(谢震霖)

两个为情而生的灵魂相遇,让肖邦在傅聪的演奏中再生

傅聪自七八岁起习琴,拜意大利指挥家、钢琴家梅百器为师。1955年,他在波兰华沙举行的第五届肖邦国际钢琴大赛中,获得第三名和玛祖卡最佳表演奖,不仅是首位在顶级国际性钢琴比赛中获奖的中国音乐家,也是第一位获得玛祖卡奖的非波兰演奏家,就此一战成名。肖邦,成为傅聪艺术人生中最重要的名字之一。正如上海音乐学院教授邹彦所说,“傅聪这一辈子为情而生——国家情、父子情、爱情、友情、师生情……唯有肖邦情最让他魂牵梦绕,肖邦和傅聪之间穿越时空的友情,使肖邦在傅聪的音乐中再生。”

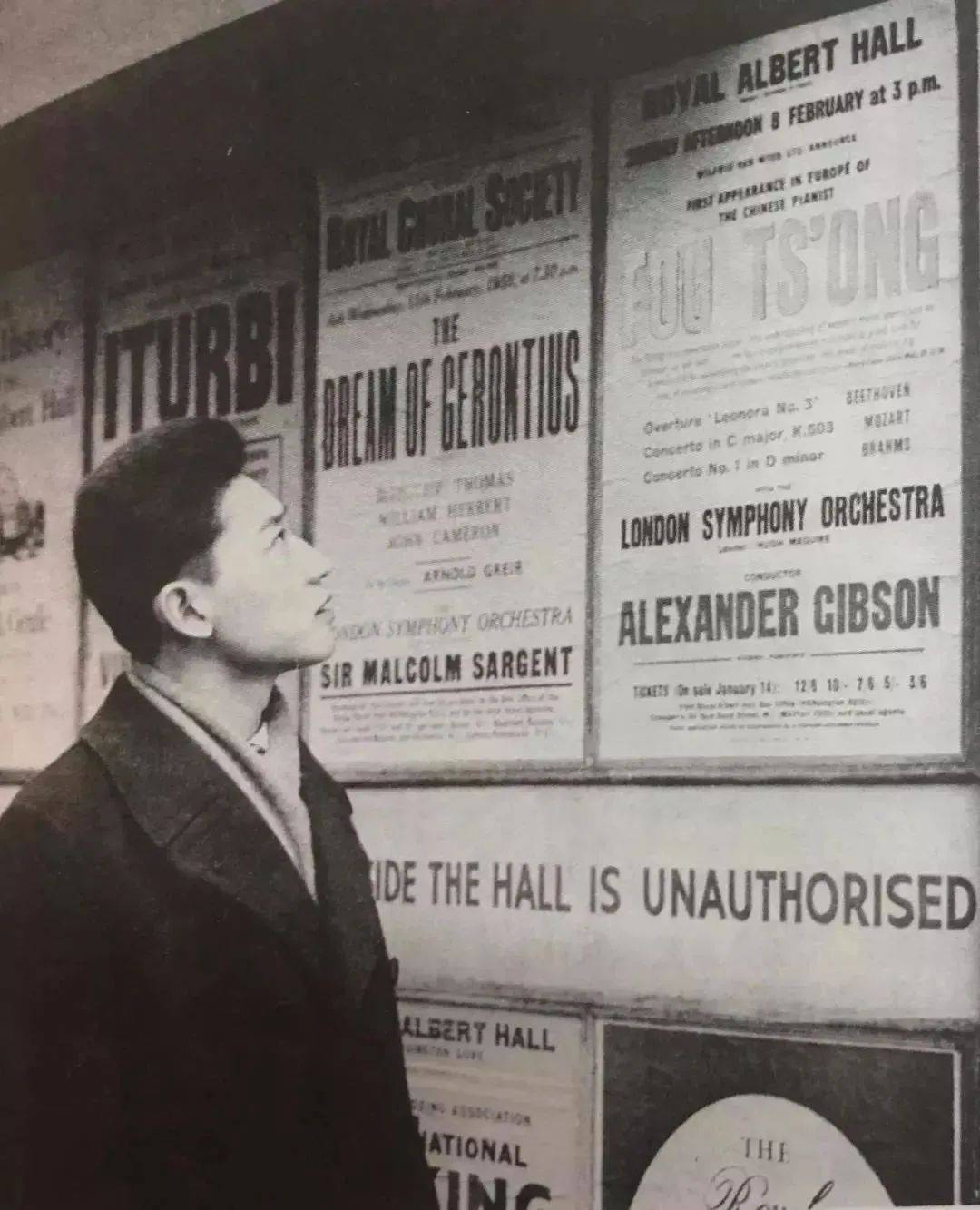

▲青年傅聪(资料图片)

大赛之后,傅聪留在波兰学习钢琴,直到1958年底提前毕业,移居英国伦敦并长居至今。“肖邦呢,就好像是我的命运,我的天生的气质,就好像肖邦就是我。我弹他的音乐,我就觉得好像我自己很自然在地说我自己的话。”在《傅雷家书》中,傅聪的信里如是说。他把思乡之情、深沉无奈等最深刻的情感,全都融化在了自己弹奏的肖邦乐曲中。以至1960年傅聪在美国的电台里弹奏肖邦时,感动了素不相识的诺贝尔文学奖得主赫尔曼·黑塞,为他写下一篇《致一位音乐家》的文章。

▲青年傅聪(资料图片)

傅聪尤其擅长挖掘乐句中的丰富内涵,杨燕迪说,他的音乐表情往往深挚而强烈,具有顶真和执著的感觉,这尤其体现在他演奏肖邦的悲剧性作品时。此外,傅聪还具有一种特别而无法被模仿的灵活弹性节奏感,这种天才尤其体现在他演奏肖邦的玛祖卡舞曲时。“据说,‘钢琴家中的钢琴家’玛塔·阿格里奇曾为如何弹好玛祖卡专门求教傅聪先生,足以见得他在这方面的水平之高。”

2014年11月15日,傅聪在上海东方艺术中心举办的独奏音乐会中,演奏了舒曼、海顿、莫扎特、贝多芬、德彪西、肖邦等六位作曲家的作品,以此和乐迷共庆80岁生日。如此宽泛的曲目安排,在他晚年所举行的一系列独奏音乐会中实属罕见。这也成为他人生中在上海举行的最后一场音乐会,仿佛冥冥之中完成了对上海乐迷的告别。

作为“国际乐坛的活宝典”,凭借文化修养获得名家尊重

不仅仅是肖邦,傅聪对莫扎特、贝多芬、舒曼、斯卡拉蒂以及德彪西的作品研究都很深,演绎也同样非常经典。在傅聪眼里,如果说肖邦是他的命运和气质,那么德彪西是他的文化,而莫扎特则是他的理想。有学者认为,傅聪的演奏技巧并非超一流水准,但他凭借自身文化修养和独特乐感,成为世所公认的大钢琴家。

▲傅聪与玛塔·阿格里奇(资料图片)

才华横溢的傅聪,演奏之外被称为“国际乐坛的活宝典”:在欧洲,玛塔·阿格里奇、莱昂·弗莱歇尔、拉杜·鲁普,指挥大师朱里尼、巴伦勃依姆、小提琴家郑京和等,都是他亲密的挚友;世界上很多钢琴家常常会带着问题飞到伦敦向他求教;世界上几大重要的国际钢琴大赛,他也是理所当然的评委……阿格里奇等三位当代伟大的钢琴家曾为《傅聪的钢琴艺术》唱片小册子撰文说:“傅聪是我们这个时代伟大的钢琴家之一,他对音乐的许多见解卓尔不群,而且应该作为年轻一代音乐家的指导准绳。”

▲2005年,著名钢琴家傅聪访沪,指尖流淌绝代精华。谢震霖摄

作为一名艺术家,傅聪的名字已载入世界钢琴文献史,可他在艺术面前,却永远保持谦卑。他曾说:“只要我多活一天,就越发现音乐的高深。我觉得,我60岁以后才真正懂得音乐!”

怀有对祖国、对艺术的赤子之心,一口上海乡音一生无改

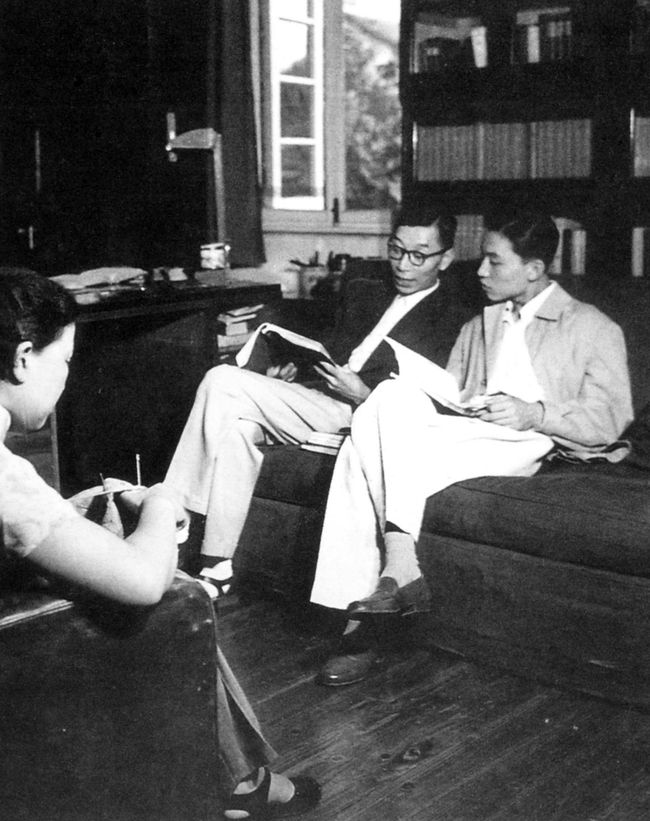

“中国人的气质,中国人的灵魂,在你身上和我一样强,我也大为高兴。”傅雷曾在家书中对傅聪这样说。艺术家的成功固然离不开天赋,但是民族情感、人文教育对其成长道路更为重要。翻开《傅雷家书》,其中讨论了艺术以及中国古典文化、激发青年人的感想、训练傅聪的文笔和思想、指导傅聪的生活等,也映照着傅雷一家的命运起伏。

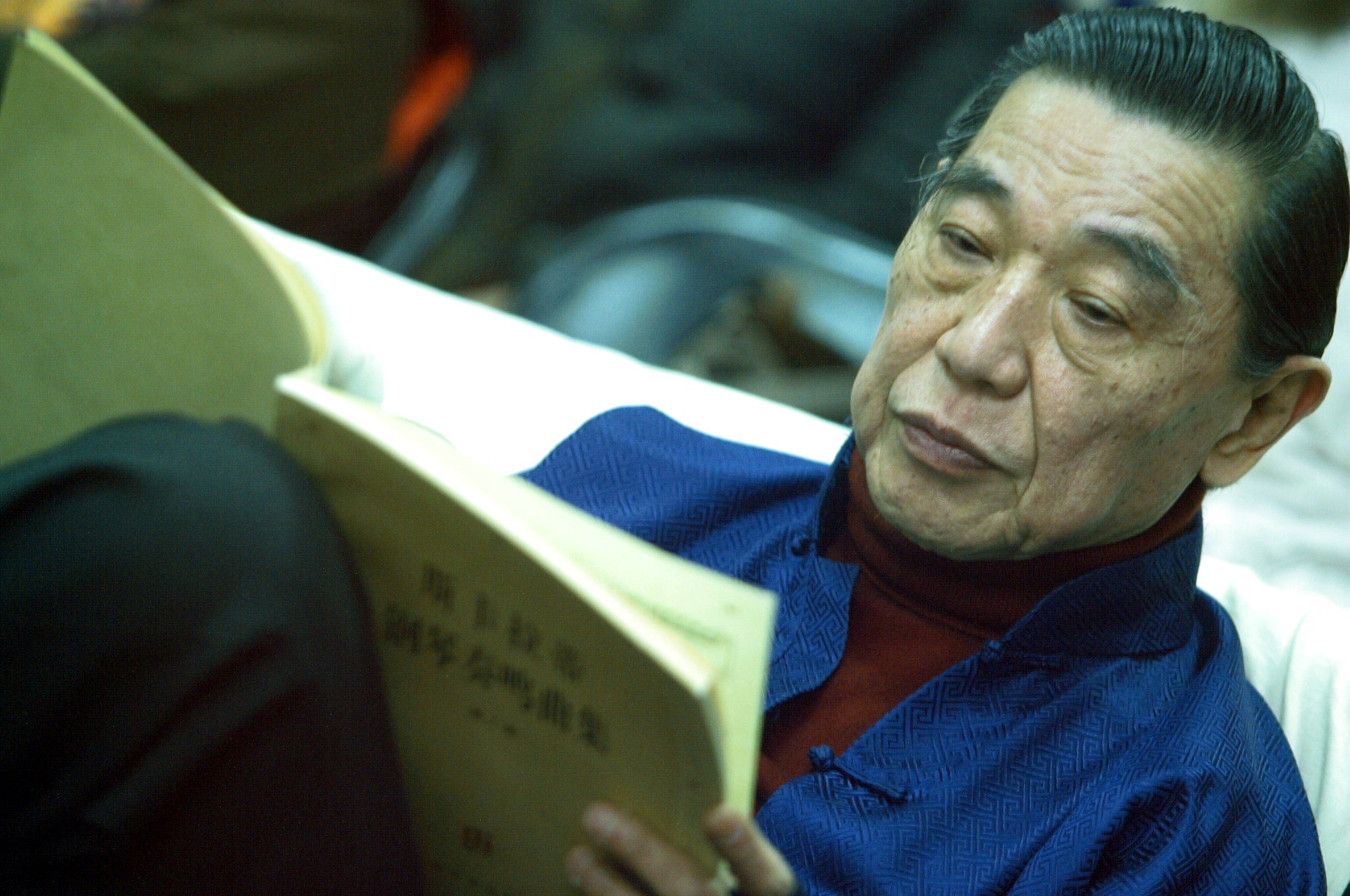

▲2005年,著名钢琴家傅聪访沪,闲暇之际手不释卷。谢震霖摄

傅聪曾把莫扎特比喻成贾宝玉、孙悟空,认为贝多芬像杜甫,舒伯特则像陶渊明,这些妙喻彰显了他的人文功底和独到见解。这位音乐大师从小背诵唐诗宋词,熟读孔孟与先秦诸子、史记、汉书,晚年则寄情于中国山水画。他欣赏南唐后主李煜,千古第一用墨大家黄宾虹以及近代思想家王国维。中国古典诗文、书法、绘画的文化精髓与西方古典音乐水乳交融,全面综合地体现在了傅聪的人格素养中,为后世留下典范。

▲从上世纪80年代起,傅聪常常回国演出和讲学,回上海演出基本都在上海音乐厅。(凯迪拉克·上海音乐厅供图)

傅聪的家国情怀,不仅体现在对中国传统文化的广泛涉猎上,纵使旅居国外多年,他对祖国的思念和爱也不曾减少。上世纪80年代傅聪常常回国演出和讲学,回上海演出基本都在上海音乐厅。据上音钢琴系教授杨韵琳回忆,“傅爷喜欢吃上海菜,公开课上时常冒出几句老派的上海话,也显得格外亲切。”

▲2005年,著名钢琴家傅聪访沪,学生的掌声让他露出孩子般的笑容。谢震霖摄

2013年,傅雷夫妇落葬于上海福寿园海港陵园内,彼时无法回国的傅聪,嘱咐弟弟傅敏在父母上海的墓碑上,镌刻的正是他从《傅雷家书》中选出的“赤子孤独了,会创造一个世界”。傅聪说过,父亲身上那种大艺术家的灵魂和真正的赤子之心,是家书里最有价值的东西。如今,家书的收信人和父母在天上团圆了,而傅聪先生的人文精神将和音乐一起长存世间。

▲傅雷与傅聪在书房(资料图片)

头图来源:武浩 摄

作者:姜方

编辑:郭超豪

责任编辑:范昕

*文汇独家稿件,转载请注明出处。