一位居住在牧区的草原母亲

为什么会成为上海市荣誉市民

她与上海又有着怎样的牵绊

这个故事还得从60年代讲起……

接一个,活一个,壮一个

1960年开始,水、旱、虫、雹等自然灾害席卷我国,上海和浙江、安徽、江苏等一些城市几十个孤儿院里的3000多名孤儿,因为食品缺乏,导致营养不良,随时面临疾病和死亡的威胁。

周总理找乌兰夫商量,能否从内蒙古向南方调运一批奶粉,以解燃眉之急。乌兰夫了解此事后,在自治区党委会上提出,可以将孤儿接到内蒙古来抚养。

“接一个,活一个,壮一个。”乌兰夫的要求简明果断。于是,来自上海、常州等地保育院里的孤儿,前前后后差不多有3000名,他们坐上一列列北上的火车,跨越大半个中国来到内蒙古。

内蒙古自治区档案馆里

珍藏的一份份泛黄的记录纸上

记录着1960年上海孤儿北调的历史:

6月,呼和浩特组成17人赴上海接运组,接运100名;

7月,伊克昭,19人接运小组出发,接运100名;

8月,哲里木,17人接运小组赴上海,接运60名;

呼伦贝尔……

巴彦淖尔……

包头市……

列车载着他们穿过江南水乡

穿过湿热的南方的炎夏

向北穿行在中华大地上

抵达内蒙古之后

孩子们被统一送到保育站集中养育

等到适应环境、身体状况好起来后

再送往领养家庭

其中有28个孩子

被送往四子王旗保育站

在这里

他们遇到了人生中最重要的人…

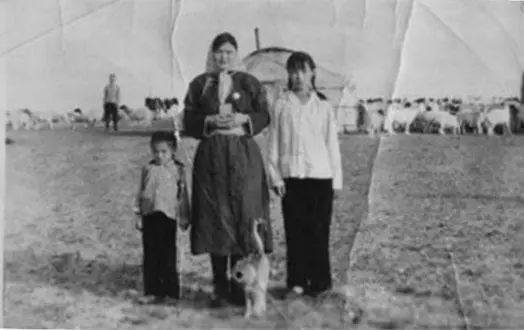

当时都贵玛工作所在内蒙古乌兰察布盟四子王旗是其中的一个接收地。1961年9月,年仅19岁的都贵玛被分配到乌兰察布盟四子王旗保育院,抚养旗里刚刚接收的28名“国家的孩子”。这个尚未成家的姑娘,经过简单的培训,就成为28名孩子的额吉。

都贵玛说:“当时陆续送来的28名孤儿,其中最小的才刚满月,最大的只有6岁。他们就像嗷嗷待哺的小羔羊,当时我的想法就是,党交给我的任务必须完成!”

从来没有带过孩子的都贵玛,从换尿布、喂奶粉学起,养育着这些素不相识的孤儿们,每天都忙得焦头烂额。

由于气候环境、饮食结构的改变,这些孩子肠胃出现了严重不适,都贵玛心急如焚。为了孩子们的健康着想,她从家里拿来酥油、奶豆腐、红糖这些当时在牧区特别珍贵的食材来做饭。四子王旗有关部门在得知这一情况后,紧急制定计划,改变孩子们的食谱。

有牛粪烧着的蒙古包不会冷

有爱支撑的日子不会苦

在蒙古包里,都贵玛把孩子们的床摆成圆形,自己睡在中间,这样晚上不论哪个孩子哭,她都能以最快的速度起来哄他们入睡。渐渐地,孩子们爱上了她,都喊她“额吉”,都贵玛觉得,他们就是自己的儿女。

“我从小就受过疾苦,亲身体会过孤儿的苦难,所以我不能放弃。”辽阔的草原给了都贵玛豪放乐观的天性,自身的成长经历又让她变得善良坚强。在都贵玛的坚持和精心照顾下,28名上海孤儿,没有一个因病致残,更无一人夭折,在那个缺医少药、又经常挨饿的年月,创造了一个奇迹。

孩子们渐渐长大,一个接一个被牧民们接走,对都贵玛来说,每次离别就如同骨肉分离般痛苦。孩子们被接走后,都贵玛的生活渐渐平静,而这些“国家的孩子”就一直扎根在了草原上,再未离开。

一日为额吉,

终身为额吉

时光缓缓流淌,无情的岁月将都贵玛推向黄昏暮年。她腰弯了,手脚迟钝了,可她还是处处牵挂着那些需要帮助的人们。随着年龄的增高,都贵玛患了严重的白内障,有人劝她做手术,她却说:“年纪大了,不用做了,省点钱还能帮助几个贫困学生。”

风依旧从辽阔的杜尔伯特草原吹来,它还带来了都贵玛无私奉献、博爱行善的故事。

施仁巴乐是都贵玛曾经抚养过的28个孩子其中之一,她说,是都贵玛额吉抚养了她和其他的孤儿,如果不是都贵玛额吉,可能他们都等不到被养母抱走。她用蒙语让儿子钢宝力达转述自己对都贵玛额吉的感谢:伟大的母亲。

都贵玛和曾抚养过的子女有一个微信群,时常互相联系

2019年9月29日,都贵玛被授予“人民楷模”国家荣誉称号,她说:“我特别高兴,这是党和人民给予我这一生中最难忘的回忆和幸福大事,这是我一生中难忘的一天,也是难得的一次机会。”

如今又成为“上海市荣誉市民”,她表示,今天获得称号,非常高兴,深受鼓舞。自己只是做了应该做的事情,为促进民族团结尽到一份心力,却得到了方方面面持续的关心关怀。看到自己抚育的28位孤儿健康成长、成家立业并回报社会是最大幸福,祝愿沪蒙人民友谊长存。

一场横跨了半个中国的奉献

一段超越了血缘地域的亲情

当几十年前的这个故事

在我们面前缓缓落幕

我们想要表达的感情除了震撼

还有爱与温暖

特殊时代造就了这样奇妙的缘起

但将它充实、丰富为精彩故事的

却是千千万万像都贵玛这样

朴实、温暖、真诚、可爱的

平凡而又伟大的

中国人民

编辑:赵征南

责任编辑:范兵

来源:内蒙古日报

声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。