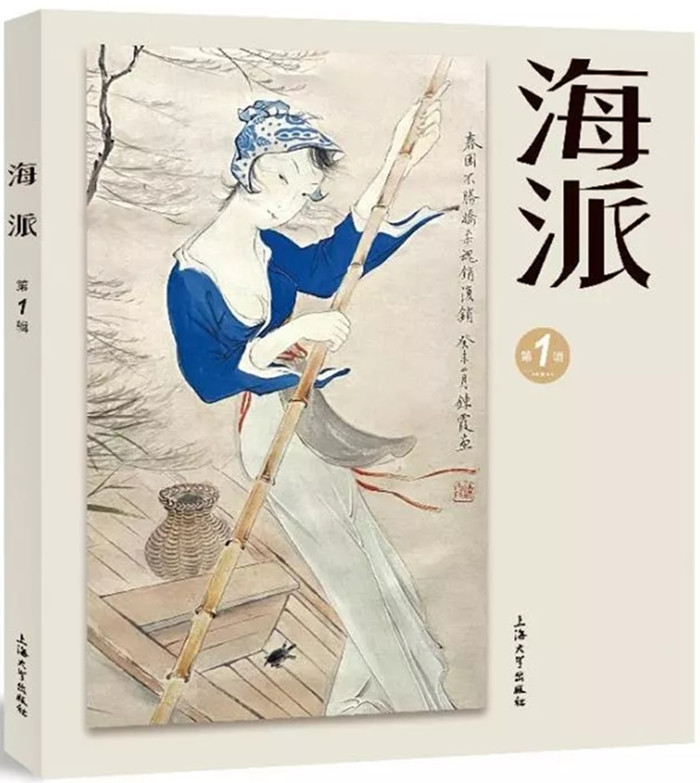

首部以“海派”命名的雅俗共赏的海派文化专题研究读物——《海派》第一辑近日由上海大学出版社出版。该书由华东师范大学教授陈子善和上海图书馆研究馆员张伟任主编,内容以名家撰写为主,立足近代以来发生在以上海为主要(或相关)背景的人、事、物,涵盖往事展现、人物研究、影像解读、名家日记、书信披露以及对近现代、当代文化现象的思考。全书图文并茂,以更加综合的视角进行文化解读,以期进一步推动海派文化的研究、传承与弘扬,旨在打造都市文化风向标。

第一辑设有“评论”“日记与书信““人物丛谈“”书画漫话””图像志”“影剧圈”“逛马路”“座谈与讨论”等栏目。其中李天纲的《公共性:城市更新的回顾与思考——在上海地产集团青年读书会的演讲》,以上海新一轮城市更新为背景,回顾总结了西方大城市更新(发展)历程中的经验教训、中国古代大都市的发展中的公共性,并结合上海城市更新历程中的实际案例,对城市公共性、城市文化延续在城市更新改造,尤其在上海这座有着特殊历史与文化底蕴的大都市城市更新进行深度哲学思考并提出了自己的独特见解。

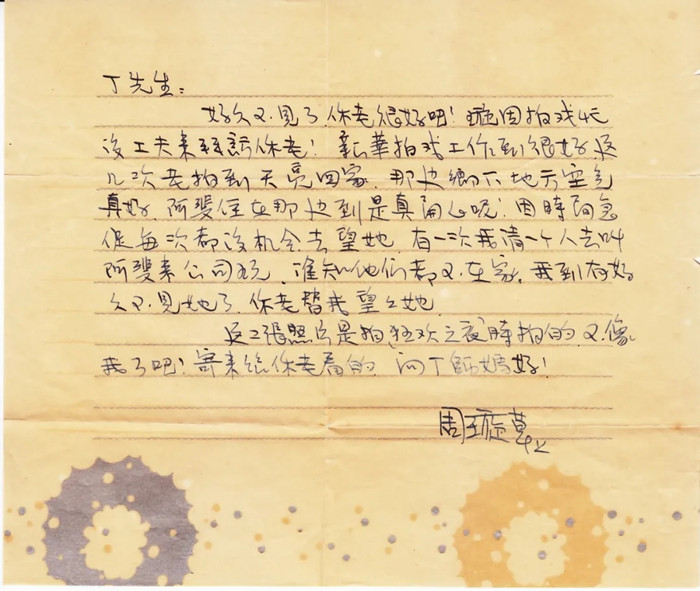

由郑逸梅孙女郑有慧提供,梁颖整理的《郑逸梅日记(1953年12月-1954年1月)》,首次公开披露了20世纪文史掌故作家郑逸梅先生早年难得一见之日记(1953.12-1954.1),见证先生日常生活、友朋交往及时代背景。由丁悚之孙丁夏提供的《周璇致我祖父丁悚的几封信》,首次公开披露了电影演员、歌手周璇小姐早年写给漫画家丁悚先生的书信(12封),见证两人忘年交友情及相关事件与时代背景。

▲周璇致丁悚的书信

中国香港的文林名士方龙骧主要成就以小说为盛,内容涵括奇情、侦探、武侠等;电影以《石破天惊》《明日之歌》广为人知。居住香港的上海籍作家沈西城的《醉街文士方龙骧——香港海派作家系列之一》,以散文笔法记述了其与方龙骧的交往轶事,概括了方龙骧一生中的四个代表时期:编辑、笔耕;电影摄制;钻研术数;搜集古董。本文多使用上海方言对话,将方龙骧爽朗不拘的人物特征描写尽致。

周立民的《一位上海作家的家庭生活——票据呈现出的巴金家收支情况》,以第一手资料,详细记述了巴金家庭生活中的各项票据收支情况,包括寓所租金及水电费、维修费,冰箱、空调、电视机的购置和维修费、稿酬收入等。这些生活开销和由此衍生的信件体现了巴金一家的生活轨迹和处事风范。这些“无意”史料无疑是巴金一家和一个时代的客观历史见证。

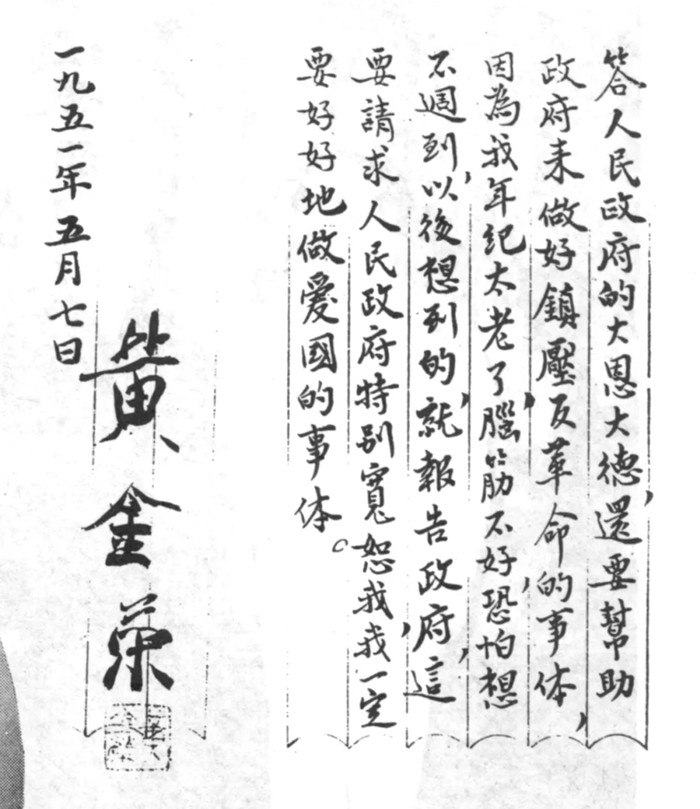

邢建榕的《晚年黄金荣、杜月笙与逃港上海银行家》,同样以第一手资料,详细记录了新中国成立后,旧上海“三大亨”中的黄金荣、杜月笙的浮沉际遇。其中黄金荣写自白书的因果逻辑,杜月笙与逃港上海银行家的关系在文中笔墨较重。文章多穿插当事人书信及当时媒体记者报道文字,较为完整地再现了旧上海风雨浮沉的动荡历史风貌。文章内容严谨,情节生动,论从史出,兼具史料客观性与文学可读性。

▲黄金荣自白书手记

▲1951年,黄金荣在“大世界”游乐场被监督劳动

土山湾为海派文化和海派工艺的重要发源地之一。张伟的《土山湾人物三题:王安德、范殷儒、邱子昂》以土山湾的王安德、范殷儒、邱子昂三位大家的求学以及绘画、印刷经历,如王安德、范殷儒高超的油画技术对中国西画传播进程的促进,邱子昂的石印技术对印刷业的巨大推动等,表现了三人在西方绘画和印刷业方面的艺术成就,以及在传播西方美术教育方面所作的贡献。

20世纪30年代漫画杂志在上海达到了全盛时期,其与新文学成为主流的时代大致同步,并且呈现与时局共进退的迹象。谢其章的《海派漫画刊物、漫画家举隅》,以《漫画生活》《上海漫画》等漫画刊物以及鲁迅、汪子美等漫画相关人物为例,分析了往昔风华绝代的海派漫画刊物和漫画家,展示了那个时代海派漫画鲜明特色。

1935年,温源宁从自己主编专栏里的50余篇人物随笔里抽出17篇编为一册书,名为Imperfect Understanding。钱锺书将其译作《不够知己》,并发表书评道:“温先生……写了二十多篇富有春秋笔法的当代中国名人小传,气坏了好多人……”柯卫东多年后偶得此书原稿,在《温源宁文集〈不够知己〉的原稿》中首次披露了原稿的来龙去脉及书稿内容。

胡桂林的《浮天沧海远——〈海上名人画稿〉及其他》从《海上名人画稿》谈起,回忆了不同时期海派书画市场的种种情形,如晚清民初海上画派的艺术精神及审美观念,改革开放时期海派画家作品成为市场紧俏投资品引起的几则趣事及其背后原因。斯时已逝,斯事犹新。

费巩教授名字原来并非本名;复旦师生原先穿衣打扮不拘小节、落拓不羁,为何后来却成为“华服盛装,发光可鉴之美少年”;复旦“东宫”为何地;复旦校长章益以“无法通融”回复前任校长钱新之;奔赴延安的宗铮就是复旦集作家与诗人于一身的郭箴一……读史老张的《闻所未闻的历史碎片——读〈复旦同学会会刊〉》将不可多得的鲜活史料打捞收集成册。

▲1959年陈传纲(左二)与陈望道校长(左三)等在莫干山(复旦大学档案馆藏)

20世纪20年代,“人体美”的旗帜被祭出,走得最远的无疑是艺术摄影作品,女人体拍摄这一先锋行为直接反映了中国女性形象变迁的轨迹。严洁琼的《女子解放还是女色消费?——早期人体摄影中的中国女性》,从早年“人体模特事件”与“人体美”思潮、人体摄影的早期实践,以及男性凝视下女人体摄影的中国特色等方面,对早期女人体摄影(“色情”与“艺术”)进行了较为全面的思考。

王金声的《胡适与章士钊》,首次公开披露新文学运动不同阵营中的两位大家胡适与章士钊难得一见之合影照片,且各以自己不擅长的“白话诗”“旧体格律诗”题诗其上。可谓一大文坛趣事。

20世纪二三十年代的上海,商业文化繁盛,月份牌在那个时代大行其道,深受市民欢迎与商家重视。美女图无疑又是众多月份牌大家创作的重要题材。月份牌开创性代表人物周慕桥、定型期代表人物郑曼陀、一统江湖集大成杭稚英三位,他们创作的女性肖像画最具代表性,微硕的《时代女性肖像画》展现了那个时代的艺术风貌与审美情趣。

▲郑曼陀绘《梅边倩影图》,家庭工业社1921年月份牌

汤惟杰的《〈阎瑞生〉:中国首部故事长片》,梳理关于《阎瑞生》这部中国第一部长故事片的来龙去脉,尤其是结合发现的《阎瑞生谋害莲英案全图》,全面详细再现《阎瑞生》的完整内容,同时再现当时社会各界对《阎瑞生》的真实记载,为近代电影史研究的一种重要补充。

20世纪初,正赶在时尚前沿的上海全程同步见证了早期电影的发展,而作为上海最早影院代表的爱普庐影戏院的默片最具代表性。李圣恺的《爱普庐影戏院里的上海默片时代》全面披露了爱普庐影戏院当时影片放映的真实情况,见证了电影从西洋把戏到默片的成熟和鼎盛的发展历程。

我国现代教育家、出版家舒新城一生爱好摄影,龚伟强的《民国学人舒新城和他的私家电影》首次披露了舒新城早年拍摄的电影胶片影像,时间多在20世纪30年代初,影像内容题材丰富,涉及不少重要人物、重大事件与社会场景,为中国现代文化史留下了不可多得的珍贵的影像资料。

▲厂庆影片之截图

1930年,美国歌舞片《丽娃栗妲》在上海上映,引发了一股“丽娃栗妲热”,随之上海一处度假村——丽娃栗妲村(大夏大学之邻,大致在今华东师大一村),也被媒体宣传出去,成为文人、学生的消夏胜地。祝淳翔的《逝去的风景——记1930年创建的消夏胜地丽娃栗妲村》介绍了丽娃栗妲村的被发现、易主与荒芜坍毁,既是对时局变动的记录,也是对逝去的时光的感慨。

▲1932年丽娃栗妲村消夏同乐会——打考而夫球

上海静安寺旁东庙弄和西庙弄如今已消失不见,但庙弄曾经的存在却仍然有迹可寻。食砚无田的《静安寺路庙弄忆往录》通过有关庙弄介绍的既往图书报纸资料中的名人故事和售卖信息,与读者一起探寻见证静安寺路风貌变迁。

一场沪上咖啡店引起的、有鲁迅、郁达夫等人参与的你来我往、针锋相对的笔战一定是精彩十足的。正如 《因创造社引发的沪上咖啡店疑案(上)》的作者孙莺所说,这场笔战其实就是文化思潮的碰撞,千百年来,文化思潮的碰撞一直存在并持续。这是一场怎样的笔战,引战的上海咖啡店是怎样的存在,创造社与之有什么关系,值得探究与思考。

编辑:蒋楚婷

责任编辑:朱自奋

来源:上海大学出版社