“我们对学生的发现还是用我们自己的方式,不是看一部作品的完成度怎么样,而是从一篇作品尚未完成的想法或细节开始,再逐渐引导学生去修改、完善。”近日,《耘:每当有人醒来》北师大文学创作方向研究生作品研讨会上,作家余华坦言,原来对90后作家不怎么关心,但有了自己的学生以后,也开始读校外90后作家的作品。“说句实在话,我们真不要做井底之蛙,社会上有很好的90后作家。”

“我到北师大一直以为是来当花瓶的,结果不要花瓶,需要园丁。”苏童自认跟学生相处很民主,“一旦你需要,我随时在场。我对学生基本没要求,但首先你永远不要让老师看到‘18岁青涩迷茫的我’‘在校园里如何如何的我’,不要出现这样的句子。”

在他看来,中学生写作时很容易用自己做素材,学习写作更大的意思是学习虚构,一定要尽量把自己先跳开来。“看到这本书里一些名字也有点小小伤感,有人去影视公司做编剧,有人当了中学老师,我觉得这也挺好,你学这个专业,不代表你一定是勤奋的作家,在校园生活中留下这样一篇作品,是非常好的纪念。”

“这本书掀开扉页就感觉才气扑面而来,青春的气息扑面而来,生活的气息扑面而来。三个扑面而来,怎么可能不是一本好书?”北京师范大学国际写作中心主任莫言说,“我们的作者、同学们,你们的才华、你们的劳动也是我们的光荣。当我们写不动的时候,看到像自己孩子一样的同学们在写作,而且出了成绩,内心深处的欣慰确实难以言传,甚至一点不亚于当年自己作品发表前的兴奋。”

他认为,好小说确实是改出来的,改稿会的过程实际上是双向的,“读学生们的稿子、讨论稿子的过程中,我们也在对照自己的稿子,看学生们的小说,我们也在回忆自己的小说,也会感受到我们写不出来的一些东西,或是从中表现出的当下社会我们比较陌生、没有亲身感受的一些生活特点,这对我们也是非常大的帮助。教学相长、共同进步,这是客观的描述。”

1988年至1991年,北师大文学院曾与鲁迅文学院联合招收文学创作专业硕士研究生,莫言、余华正是同窗同学。2012年底,北京师范大学国际写作中心成立,莫言担任中心主席。2014年,北京师范大学文学院和国际写作中心共同设立文学创作与批评专业,在国内首创学术导师和作家导师联合培养的双导师制,将理论素养的培养和创作实践训练有机融合。2020年文学院开始招收文学创作方向的博士研究生,由莫言、余华担任博士联合导师,目前已招收12名博士研究生。

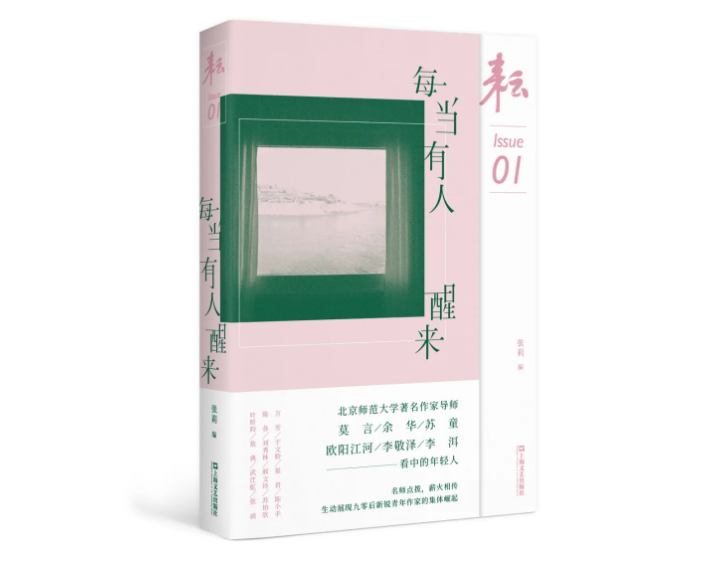

《耘:每当有人醒来》收录的正是2014年以来北师大文学创作与批评专业培养的12位青年作者的12部中短篇小说,这些学生的作家导师分别为作品撰写点评。“耘”系列文学作品集是北师大文学院、北师大国际写作中心和上海文艺出版社共同打造的面向青年写作者和青年读者的出版品牌,每年出版一册,集中展现北师大文学创作方向学生的创作成果。上海文艺出版社副社长李伟长评价,从《耘:每当有人醒来》中可以看出,年轻小说家正处于“将飞而未翔”的时刻,这正是出版方选择青年作家时考虑的主要因素。

“作品集里大多数作者是来到北师大就读文创方向后才开始写作第一部小说并发表的。”《耘:每当有人醒来》主编、北京师范大学文学院副院长张莉透露,作品里潜藏着作家导师的拳拳之心和一代年轻写作者的成长足迹和可能性。

“当代文学蒸蒸日上,但也有内在危机,如何打通读者这一环,是文学创作教育的难点。”华东师范大学教授黄平直言,当下文坛不少优秀的青年作家并非创意写作专业培养,他们的作品对时代情绪把握在某种程度上更为牢靠。“期待有一天写作专业培养的年轻人的作品不仅与其他高校的同龄人竞争,还能与优秀的电影、电视剧、游戏、音乐等各个行当的青年创作者竞争。”

作者:许旸

图片来源:出版方

编辑:王筱丽

责任编辑:李婷

*文汇独家稿件,转载请注明出处。