专栏:居室求学(二十)

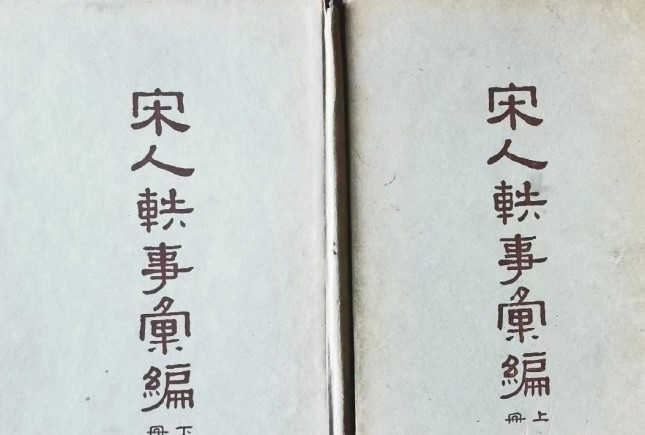

2008年,我在旧书店买到一套两册的《宋人逸事汇编》,书是从一家著名的大出版社散出的。我看了藏书章之后对书店的人感慨:怎么他们把这样的书也处理了?书店里的人告诉我:“出版社要搬到新建的大楼,处理不少书。他们先让旧书店挑,剩下的再卖给进城收废品的农民。唉,我们去晚了。”这两本著名的类书,书店转手卖三百元,书价用铅笔划在下册封底。在书店,我大致看了一下书的品相,心里想,毕竟是文化出版单位处理书,没有在封面盖“注销”或“剔除”的二字红印。我过去在旧书店买的书,有好几本都由散书单位盖个二字印,既弄脏了书,又显得粗暴。

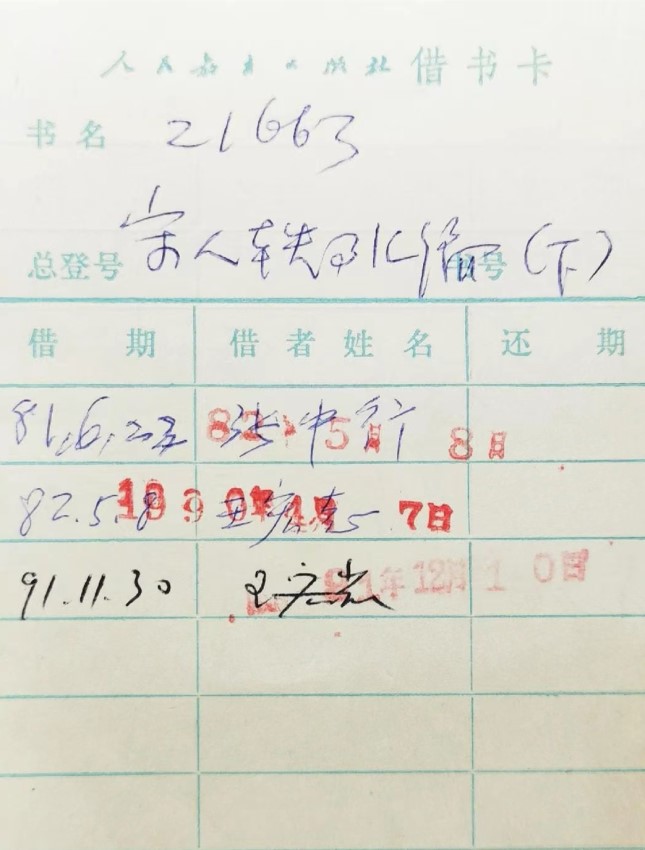

我把书抱回家,仔细翻阅,发现粘在书内的借书袋里有几张借书卡,其中每张卡上都有张中行先生登记的签名。我一下子兴奋起来,同时又生出无限的感慨。

张先生是我熟悉的前辈,我曾听他说过:“我对我们这里的年轻人说,编辑过程中有问题,要知道查什么书。”他说的查书,并不是说查一般的词典,他指的就是《宋人逸事汇编》这种类书。我那时也是年轻人,就把他的话当成也是对我说的,于是开始留心工具书。

在读书界,张先生晚年因一本《负暄琐话》一下子火了。张先生生于1909年,借书卡注明他是81年借书的,白纸黑字,证明他七十多岁还在图书馆借书读。他那时是出版社的特约编审,用现在的话说是“返聘”,但他那个返聘好像是终身的,并没期限;八十多岁了,他还上班,审读教材。他这一代知识分子,个人所求甚微,只要有一桌一椅,就很满足;何况,出版社还给他提供一床,让他有个休息的地方。

张先生逝世后,我写过一篇纪念文章,主要记述我与他的交往,并纠正媒体封给他的“国学大师”桂冠,说张先生是语文教育家。他逝世两年后,我在旧书店买书夹带买回了他的借书卡,重睹手泽,能不感慨!

回忆张中行先生,还是“书话”:他的回忆录《流年碎影》出版后,我得到一册赠书,读后曾写一篇书评,标题是“忘不了的才是真生命”。他的《禅外说禅》出版后,我又得到赠书。对禅学,我不敢发言,只是告诉先生我读后的感受,我说:“先不说书的内容,您那个态度就不对头。”这下,我第一次看见先生涨红脸,跟我急:“我说过我是禅外说禅嘛!”——张先生谈禅的书只是知识性的,再加上他一贯主张的怀疑,他的书客观上只是对禅的机锋的欣赏。他编过佛学杂志,涉猎过浩如烟海的佛书。

一张借书卡,勾起我的回忆,也使我联想起世风:如果大量旧书是从机关、厂矿及企事业单位散出的,我还能理解,因为机构改革已把不少单位改没了,原有单位图书馆的藏书流散到旧书店,是很正常的。我花三百元买的很有用的书,本属于负责全国教材编辑出版的大出版社,这样重要的书,怎么舍得扔掉?

图书馆,是大型文化教育新闻出版单位的骄傲,想当年,顾颉刚先生刚到中山大学,校方就让他去江浙一带为学校采购图书。让一个大学者替学校当采购员,说明中山大学对学校图书馆建设的重视。邓拓同志当人民日报社社长时,重视图书馆的收藏,特别注意采购地方志书。如果邓拓还活着,我相信他不会让报社图书馆把类似《宋人逸事汇编》这样的书像倒垃圾一般地扔掉。当然,搬进高高的大楼里编报编书的人会说:信息时代了,谁还看那些?梅贻琦那句关于大学大师大楼的名言在文化教育界几乎人人皆知,我改动几个字,把从借书卡引出的话题收个尾:大出版社者,非有大楼之谓也,有大图书馆之谓也。

>>作者简介:

卫建民:国务院发展研究中心编审,著有散文随笔集《寻找丹枫阁》《陈谷集》等。

作者:卫建民

编辑:周怡倩

责任编辑:朱自奋

*文汇独家稿件,转载请注明出处。