| 我读鲁迅的小说,感受残酷或死亡之美|止庵 | |

| 2018-03-31 10:35:07 作者:止庵 | |

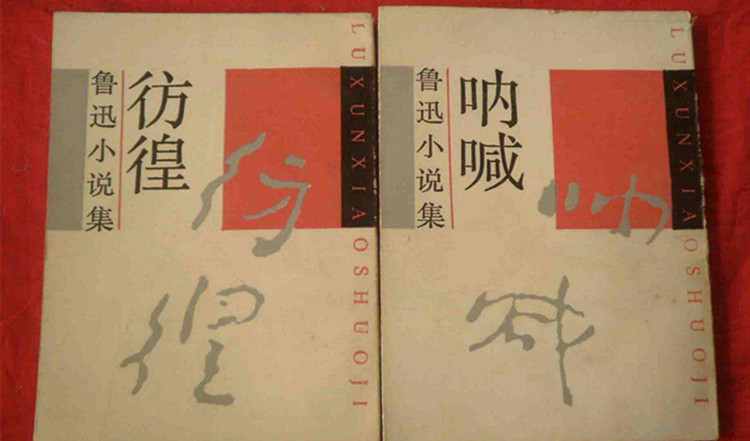

说来我读鲁迅的小说最早,家里有一套《鲁迅全集》,其中的《呐喊》《彷徨》和《故事新编》,我很小的时候就翻过,但是年幼无知,看不大懂。懂得一些,总在二十岁之后。其中《明天》是一篇我久久难以理解的小说,总觉得单四嫂子很无辜,为什么她的儿子一定要死呢,而且最后连梦也不能梦见——那结尾写得很隐晦,是“不恤用了曲笔”,而鲁迅在《<呐喊>自序》里对“在《明天》里也不叙单四嫂子竟没有做到看见儿子的梦”耿耿于怀。我觉得由此可以体会鲁迅内心深处的某种东西,当然并非全部,但肯定是不应忽略的重要方面。再如《药》,华小栓是否也可以有别一种结局,即他吃了蘸了夏瑜的血的馒头,病势竟好转了呢。这或许于作品的艺术震撼力有所减弱,但是在主题上并无大碍,至少提出这种可能性是无妨的。而鲁迅如此选择,除了艺术方面的考虑之外,是否也有别的因素呢。我由此感受到他的作品中的一种残酷或死亡之美,这在以往中国小说中几乎是见不到的。我觉得《彷徨》比《呐喊》更冷峻,更绝望。像《示众》那一篇,简直是冷酷无情了。鲁迅小说的魅力和力量,至少有一部分因此而产生。

《呐喊》《彷徨》一共只有二十五篇,当时对“小说”的概念还没有明确的共识,所以有些小品散文如《一件小事》《兔和猫》《鸭的喜剧》和《社戏》也编入了,除去这些,几乎每篇小说都有体式上的开创。《孔乙己》和《祝福》构思约略相近,均限定在某一场景之内,《孔乙己》是咸亨酒店,《祝福》是鲁镇,在此场景之外发生的事情一律不写。记得父亲曾说二者都可以写成中篇甚至长篇小说。我最佩服在中国现代小说刚刚发轫的时候,鲁迅就选择了一种限制而不是扩张自己的写法,这非常不容易。他的语言读来结实而沉郁,好像浓缩过似的,比茅盾以下各位要好得多。鲁迅的小说若举出一篇我最喜欢的,就是《孔乙己》。作者安排酒馆小伙计作为第一人称的叙述者,具有特殊意义:他的身份决定了他必须固定在某个位置,所以只看到也只描写孔乙己来到酒馆里的举止言谈,顶多再记述一点传闻,这就具有一种被动性;他与孔乙己之间疏远的关系,则决定了通篇的冷淡语气,这都使得小说关于孔乙己的叙述有种“天地不仁”的意味。而结尾处,“自此以后,又长久没有看见孔乙己。到了年关,掌柜取下粉板说,‘孔乙己还欠十九个钱呢!’到第二年的端午,又说‘孔乙己还欠十九个钱呢!’到中秋可是没有说,再到年关也没有看见他。我到现在终于没有见——大约孔乙己的确死了。”更让人感到可怜的是孔乙己被人世间一步步地给抹掉了。

《故事新编》中,我最喜欢《铸剑》,深邃劲健,当在鲁迅最好的作品之列;其次是《补天》,再次是《奔月》,而一九三四年到一九三五年所写的几篇都较粗疏,相比之下,《出关》《采薇》稍强,《非攻》《理水》逊色,《起死》最差。除《铸剑》外,《故事新编》无论智慧灵动,还是表现手段,都远逊《呐喊》《彷徨》,尤其是现实攻击性的成分(同样出现在《朝花夕拾》中),我不觉得有多大意思。顺便说一句,《补天》原名《不周山》,原本是《呐喊》里的一篇,鲁迅说,成仿吾写文章,“以‘庸俗’的罪名,几斧砍杀了《呐喊》,只推《不周山》为佳作——自然也仍有不好的地方。于是当《呐喊》印行第二版时,即将这一篇删除;向这位‘魂灵’回敬了当头一棒——我的集子里,只剩着‘庸俗’在跋扈了”,此举最可见鲁迅的性格,正如周作人所转述的他的话,“人有怒目而视者,报之以骂,骂者报之以打,打者报之以杀”。

鲁迅的翻译作品,因为收录在他的全集里,所以也都读过。现在回想起来,最值得注意的是阿尔志跋绥夫的《工人绥惠略夫》。鲁迅创造了阿Q;如果说在他笔下有个在现实中与阿Q形成对比的形象,就是绥惠略夫,他们构成了鲁迅心目中“人”的两极。而《铸剑》中的眉间尺、宴之敖,与绥惠略夫正是一路人物。前些天我去看波兰导演格热戈日·亚日那导演的话剧《铸剑》,想到宴之敖与阿Q适成为一对“有意味的对比”,阿Q是毫无原则的,宴之敖则是个过度有原则的人——或许在鲁迅看来,苟不如此,就不能算是有原则了。所以宴之敖说:“仗义,同情,那些东西,先前曾经干净过,现在却都成了放鬼债的资本。我的心里全没有你所谓的那些。我只不过要给你报仇!”“我一向认识你的父亲,也如一向认识你一样。但我要报仇,却并不为此。聪明的孩子,告诉你罢。你还不知道么,我怎么地善于报仇。你的就是我的;他也就是我。我的魂灵上是有这么多的,人我所加的伤,我已经憎恶了我自己!”宴之敖在已经杀了楚王之后,还要将自己的头砍下去帮助眉间尺的头咬楚王的头,真是将“报仇”写到了极限之外,可以说小说家鲁迅就完成于此。

*文汇独家稿件,转载请注明出处。

| 责任编辑:李伶 |