| 金山漕泾镇:走村入户,寻根问祖,编写一整本“看得见的乡愁” | |

| 2023-03-24 20:01:32 作者:沈宏阳 薄小波 | |

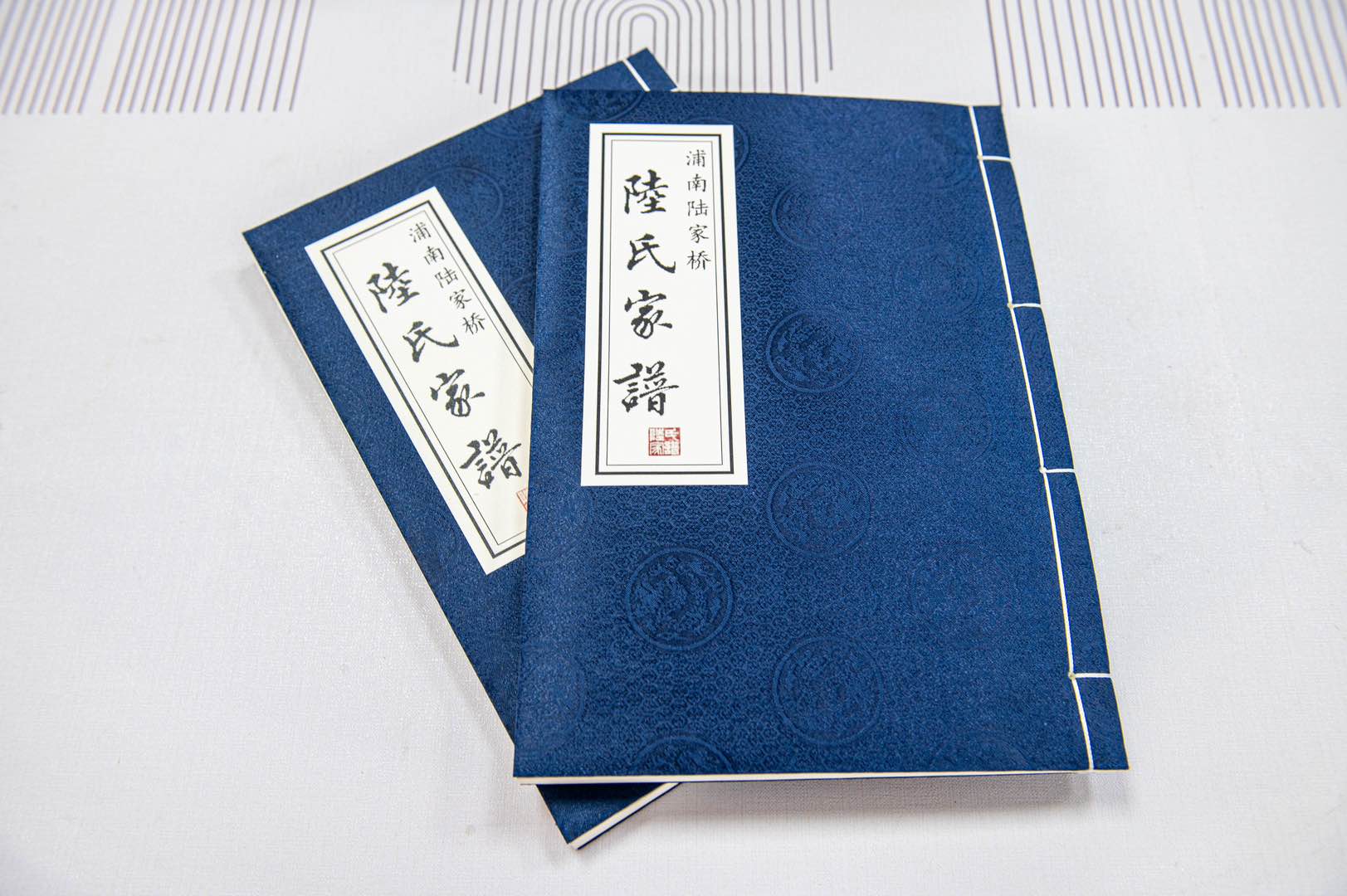

一本家谱,记录着一个家族的来源,包含了家族的生息、繁衍、婚姻、文化、家约等内容。翻开金山区漕泾镇金光村的《陆氏家谱》,浦南陆家桥的历史跃然纸上……

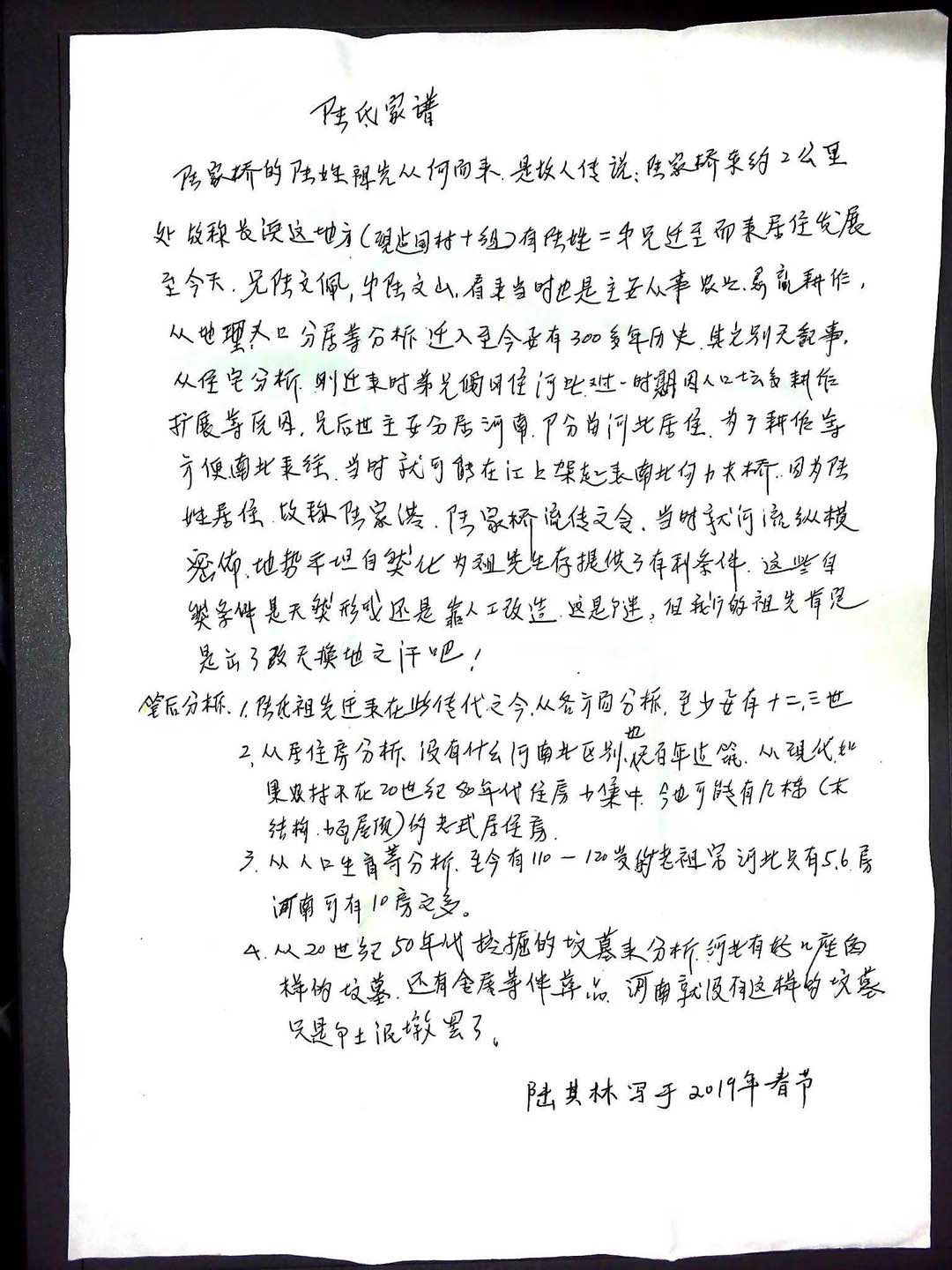

《陆氏家谱》的编写工作最早由金光村村民小组长陆其林提出。从早期建国村住着的陆氏两兄弟搬来陆家桥,至今陆陆续续已有一千多人。通过祖祖辈辈、代代口传,三百多年来的家族史与宗亲支系关系依然清晰。陆其林说,他的爷爷辈、父亲辈在世时,就经常向他说着陆家桥的历史,到现在,他依然能够清晰的记得。

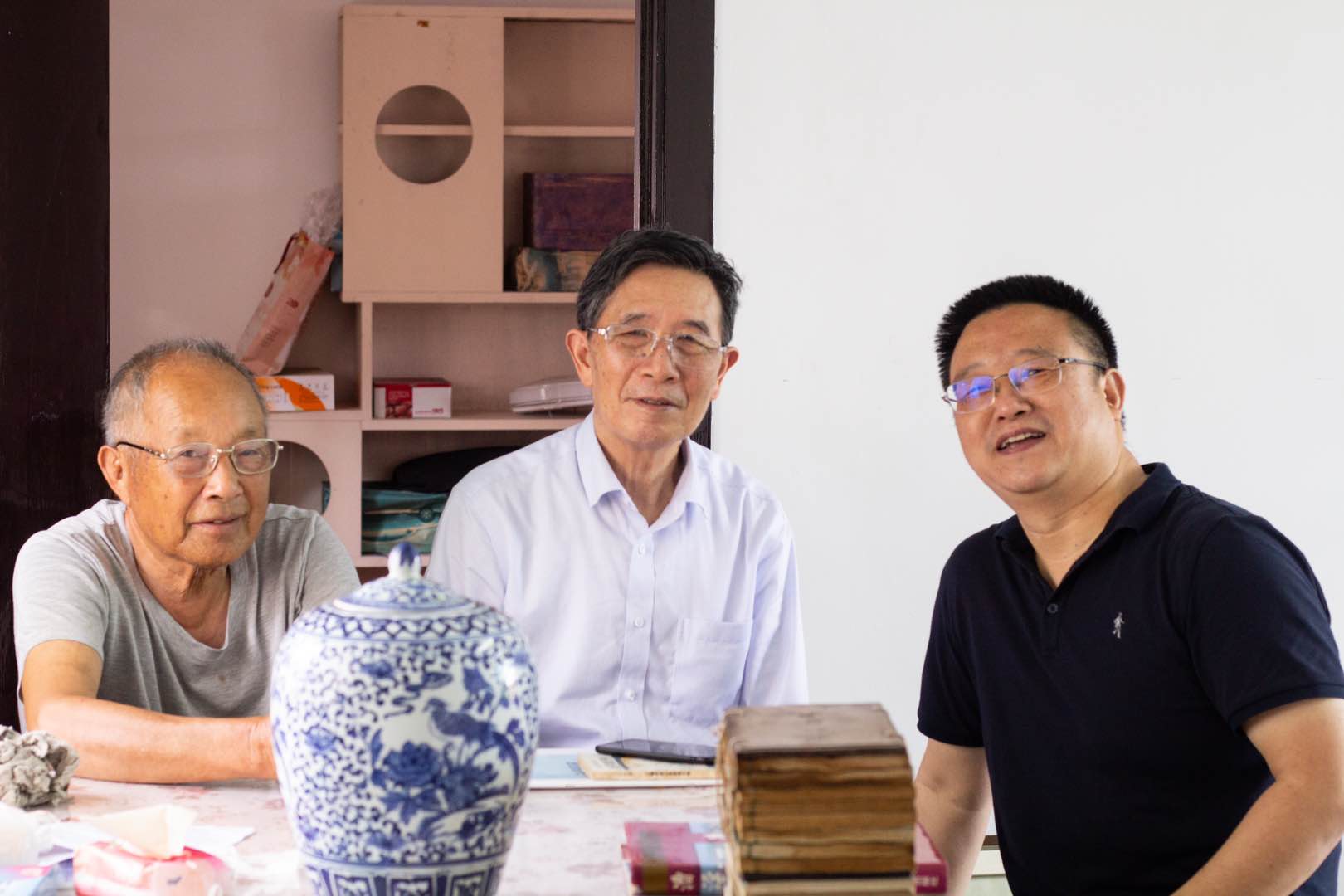

“我用不来电脑,有很多工作自己无能为力……”编写家谱相当不容易,尤其是由一个村民小组长进行牵头,很多事情鞭长莫及。为了编好家谱,陆其林找来了村里德高望重、学识渊博的陆奎明和电脑操作熟练的侄子梁强帮忙一起编写。为了《陆氏家谱》梁强特意花钱购买了一个编写家谱的软件,平时白天比较忙,他就在晚上抽出几个小时编写。从挨家挨户去询问、确定情况,到家谱编写的“从零开始”,再到历史考证。每个参与者都对《陆氏家谱》倾注了非常多的心血。整本《陆氏家谱》从编写到出版刊印,耗时三年,大家都是“因爱发电”,没有一分钱的工资。

“方便上门的我们就上门,不方便上门的,我们当时每家就找个会用智能手机的,一起组建个‘群’,方便校对。”梁强说道。在编写家谱时,前期的搜集工作是非常重要的,一部完整的家谱需要真实的资料并进行科学的汇编,所以只有丰富且真实的资料才能保证谱书内容的完整。“我们把最早的楚国陆通世代、珠溪世代都进行过考证,如果后人要继续记录就方便多了……”陆奎明在编写时特别邀请了华东师范大学的专家帮忙考证。《陆氏家谱》编成后,往后的每一代人可由此了解家族的历史沿革、世系繁衍、人口变迁、居地变迁,以及本家族成员的个人境况,及其在社会生活中的地位、作用和事迹。

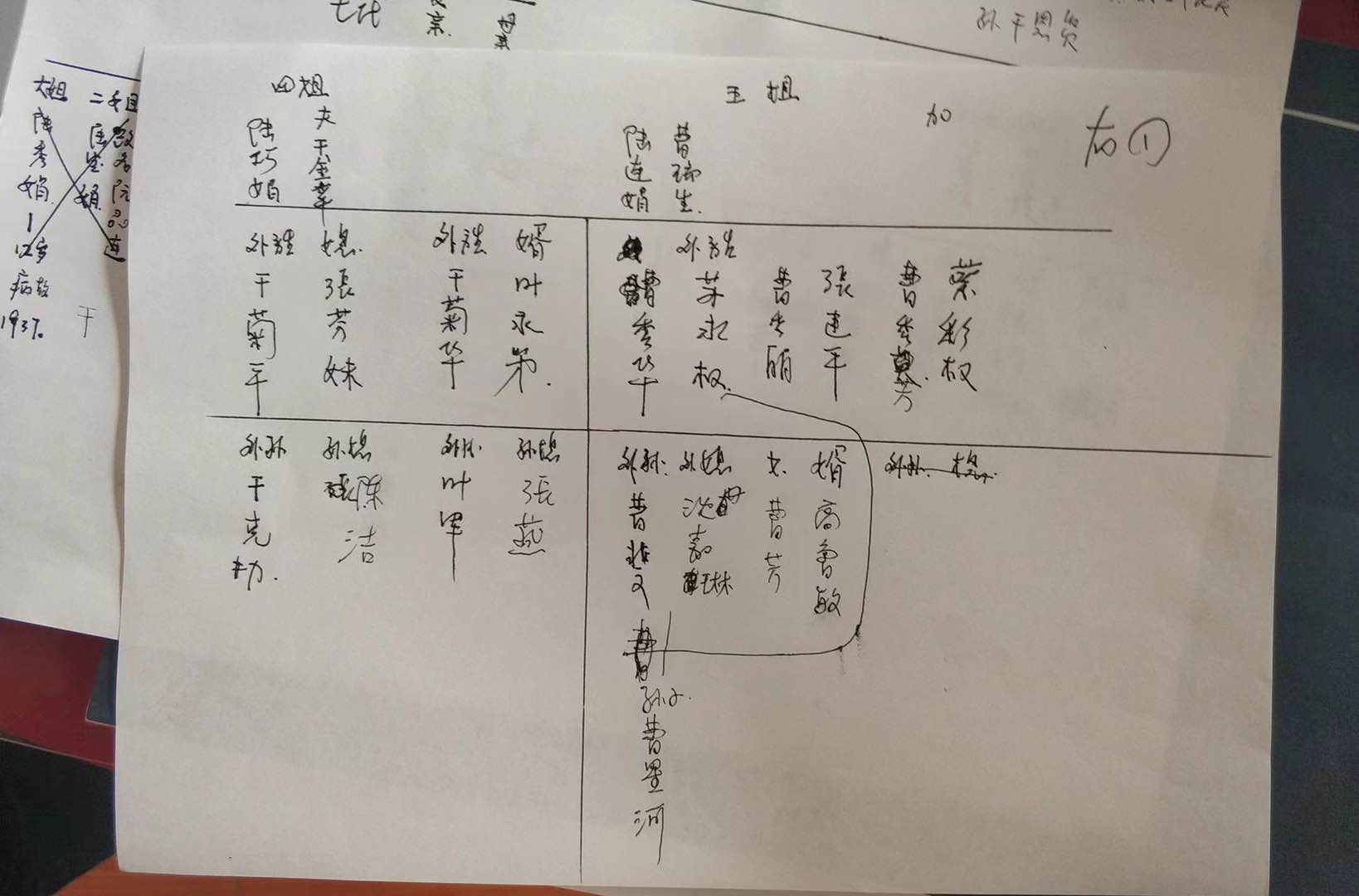

《陆氏家谱》在格式上也进行了创新。“传统的中式家谱,一般只写男不写女,这是封建的思想,我把女性也写上去了。”在编写时,陆奎明打破了传统的思维桎梏,将新观念、新风气写入家谱中。在编写家谱时参考了中式、欧式、苏式多种家谱后,才定下来现在的家谱。除了沿用了苏式家谱的格式,还做了一份宝塔图。苏式的详尽和宝塔式的简练相结合,让这本《陆氏家谱》更方便翻阅。

“家和万事兴。”写在《陆氏家谱》的第一页,也是陆其林、陆奎明、梁强等人共同编写《陆氏家谱》的美好期许。陆奎明希望所有人可以遵循这句话,让族内的事情尽量大事化小小事化了,坚持矛盾不上交,就地解决。

“我们想让大家牢记乡愁。”陆奎明老先生郑重地开口道。编写家谱是中华民族优秀文化传统的继承和发扬的体现。现在村里越来越多的年轻人都去城区住上了商品房,一家子人住一个宅基的机会越来越少了,大众对家谱的观念也越来越淡漠,甚至很多小辈都不知家谱为何物,家族历史上又有过哪些家风、家训。“希望我们在过上幸福的城镇生活之际,也能铭记历史,牢记乡愁。”这是《陆氏家谱》编写组的初衷。

作者:沈宏阳 薄小波

编辑:张天弛

责任编辑:戎兵

*文汇独家稿件,转载请注明出处。