| 走向断头台的王后 | |

| 2020-01-03 08:58:35 作者:[法]埃马纽埃尔·德·瓦雷基耶尔 | |

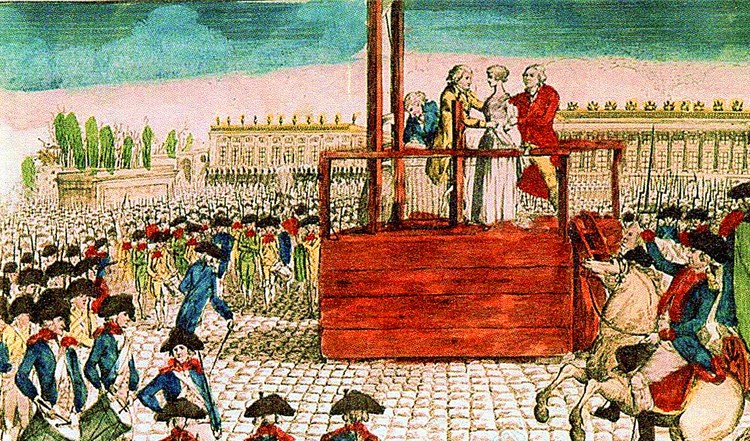

▲断头台上的王后

▲《审判王后:1793年10月14—16日》

[法]埃马纽埃尔·德·瓦雷基耶尔著

曾昭旷译

上海人民出版社出版

缓缓滚动前行的“耻辱车”

1793年10月16日,10时多一点,玛丽-安托瓦内特,法国君主路易十六的王后,被夹在两排宪兵之间,离开牢房前往书记处。

她被吩咐坐在长椅上。现在轮到刽子手登场了,时年26岁的亨利·桑松,后来有人把他说成是对受刑者满怀敬意的保王派。事实上,一切发生得相当突兀,“请伸出手!”玛丽-安托瓦内特当时似乎有个后退动作,“难道要绑住我的手?对路易十六可一点也没绑。”然而,她的手还是被捆在背后,捆得非常紧。随后有人摘掉她的无边帽,剪下她的头发,再戴回帽子。宪兵莱热记道,她的头发“被如此之重的悲伤染白并乱得令人哀叹”。

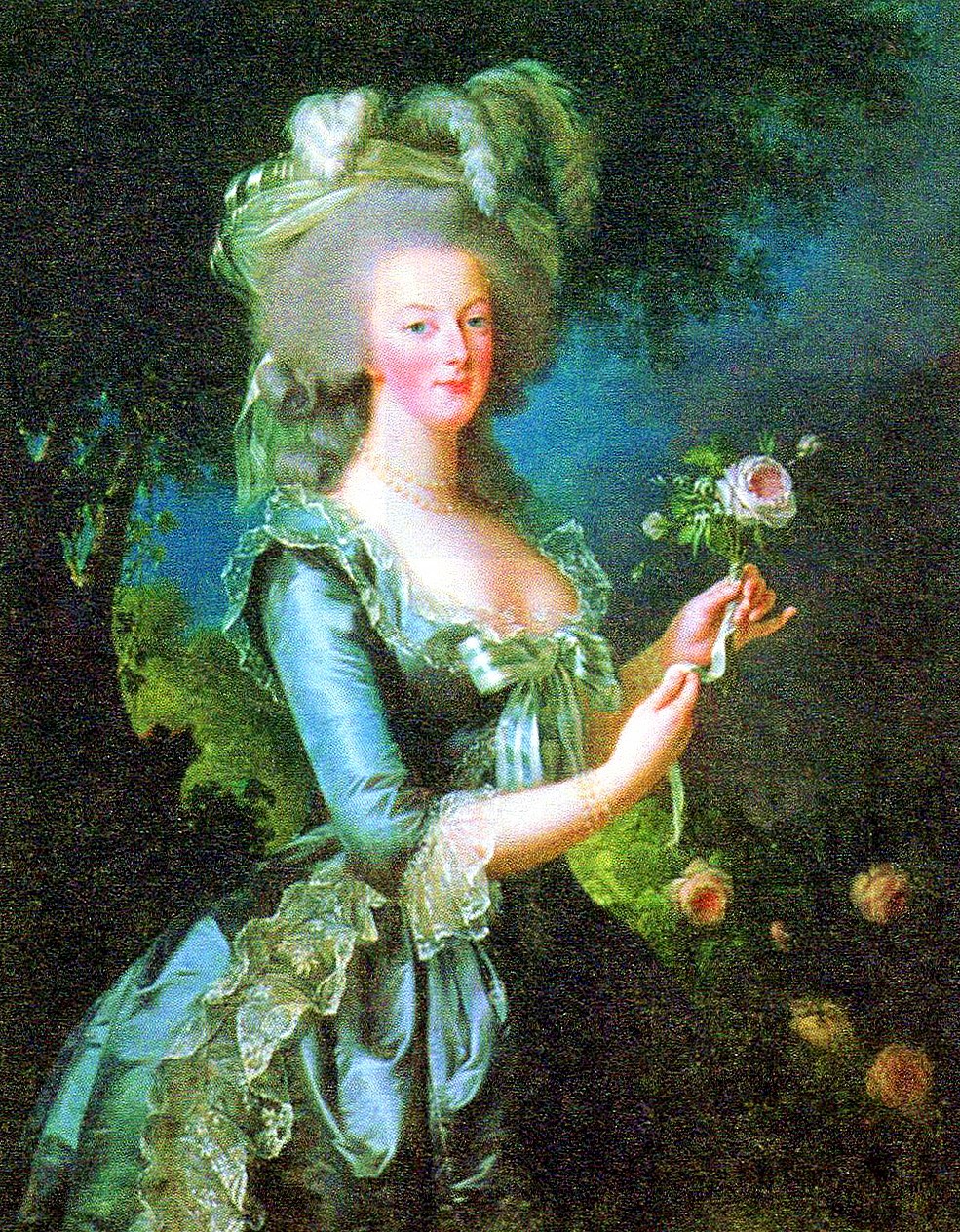

▲1783年,手持玫瑰的王后

为了将王后从监狱送到断头台,桑松曾向公诉人富基耶要求一辆带篷的马车,后者勃然大怒,给了一辆一般死刑犯所乘坐的马拉平板囚车。囚车的妙处在于很好地满足了民众复仇的乐趣。亘古以来,它就是缓缓滚动前行的“耻辱车”,是专给杀人犯和强盗用的。

玛丽-安托瓦内特穿过书记处栅栏时正好10时30分。她被一群宪兵围着,桑松在后面抓着系在她双手手腕处的粗绳子,往后直扯她的臂肘。看见这辆马拉平板囚车,她又往后退了一下,这必定是出于恐惧。然后,她没借助任何人就登上了短梯横杆,当她要跨过车头横座坐到面对马的位子上时,桑松令她坐到另一边,背对着马车的行进方向。这一幕,让人想起中世纪的愚人节和狂欢节,人们为了模拟种种身份等级的上下颠倒,把一个主教人偶反骑在驴上游街。现在,是玛丽-安托瓦内特被游街。

王后的公开亮相至关重要

在司法宫广场,群众已等待多时。根据公诉人富基耶的命令,护送人员应于8时准时到达这儿,然后去革命广场,并于10时行刑。那么,事实上行刑确实晚点了。

从7时开始,三万名国民自卫军严阵以待,沿囚车经行的路边站成了一道双层人墙,交通禁行。

所有民众都在街上。官方预计,队伍将花一小时多一点,走完从司法宫到革命广场的大约四公里路。亲历者说,人们云集路边,有人称“人头攒动如波涛起伏的大海”。囚车应该停了许多次,甚至连马似乎也惊得前仰起来。

我曾试着徒步重走了一遍队列经行的路线,虽然亲历者提到的一些街道已不复存在。人们从司法宫庭院出来,左转进入圣贝泰勒米街(即皇宫大道),再左转到钟表河岸。从新桥穿过塞纳河并从三圣母广场北上,从铸币街和滚木街行至和圣奥诺雷街的交会处,再左转,进入革命街(今皇家街),最后到达革命广场(今协和广场)。如同《全民日报》某撰写人后来所解释,奥地利女人(王后)的公开亮相,对处决仪式至关重要。人们押着她横穿巴黎缓缓游街,以此显示民众被赋予了权力并充分享受了王后被处死前的“演出”。对她的拥护者而言,这显然是“身负十字架的受难之路”。

骑着马的宪兵围着囚车。在前开道的一队革命军,由凡尔赛蒙唐西耶剧院的前戏剧演员纪尧姆·安托万·努里率领。有人说,王后在大革命之前对其似有提携。如今他和他儿子效力于指挥革命军的龙桑将军参谋部。好几个亲历者看到,他骑在马上,挥舞着剑,对着囚车中的王后污言秽语,扯着嗓子叫:“她来了,可耻的安托瓦内特!她完蛋了,我的朋友们。”

被废黜的王后缓缓穿过移动而变换的人群。人群对她反应不一。在圣奥诺雷街小礼拜堂选区的高处,一位母亲举着她那与王后的小太子一般大的儿子,向王后送上最后一吻。更远处,在圣洛克教堂前,一名妇女则试图唾她的脸。有人向她伸拳头,有人尖声哨叫,还有人大声辱骂。

前骑兵军官、业余绘画爱好者夏尔·亨利·德福塞跟着队伍,难掩对这位行将死去的女人的感受。他肯定地说,在到圣奥诺雷街之前,既无人嘶喊,也无窃窃私语,更无人出言不逊。只是到了这条当时为市井小民居住并总是拥挤不堪的狭长街道上,才听到喧哗与不善之声。《鲁吉夫日报》撰稿人迪弗鲁瓦几天后懊丧道,王后没有在“一个伟大民族默然的满足当中”被带至极刑。“人民的庄严”,他说,被一声声“打倒她!”的“愚蠢而放肆的嚷闹”给遮盖了。

或许迪弗鲁瓦希望见到,一面是民众的充分自制,一面是受害者露出垂死之态并痛楚万分。然而事实恰恰与此相反。所有见证者的叙述对此大致相同:在囚车上的每分每秒,玛丽-安托瓦内特从未显出怯弱。甚至连雅各宾分子也不得不同意:“她大摆坚毅之姿。” “她留有一种自傲,一种端庄,一种挂在面相上的高傲之色。”“而且,这贱货从头到尾都大胆放肆”。傲气、荣誉感、教养、脾性、勇气压过了一切。

他画的肖像是一次复仇

玛丽-安托瓦内特在囚车上并非独自一人,刽子手桑松与其助手就站在她身后。

王后在牢房里拒绝过的吉拉尔神甫被官方指派陪同她直到行刑地,但她对身着便服的神甫视而不见。

她坐得笔直,由于双手被捆在背后,几乎是向后仰着;变白的头发沿着她的无边帽被剪到发根,脸色非常苍白,脸颊凹陷,颧骨处略显潮红,双眼充血,凝眸而视。对人群的躁动和叫喊,她似乎无动于衷。

然而,从皇家宫殿前经过时,她似乎回过神了。宫殿的所有人是她丈夫的堂亲奥尔良,这人投了国王的死刑赞成票,是她的头号敌人。她无疑很清楚,他在4月被捕,和他家人一起被囚于马赛的圣让要塞,很快便要轮到他赴死了。“这座宅邸很可能使她重拾了印象深刻的一些回忆”,《巴黎历次革命》撰写人记道。这一天,国民公会若无其事地开着列席会议。因为即便事情大过天,巴黎的生活还是要继续的。人们也想让她注意到雅各宾过道门楣上的题字:歼灭暴君们的共和国武器制造局。共和国在战争当中,它遭到背叛,而玛丽-安托瓦内特付出了代价。

稍远处,在圣奥诺雷街另一栋房子的一楼,画家大卫全神贯注地静候着。他45岁,已有了名气。作为国民公会的山岳派议员,他投了国王的死刑赞成票,并在令人生畏的公共安全委员会工作。就在几天前,他参与了在圣殿塔内对小太子的讯问。他恨国王们。但是几年后,他成了拿破仑的奴才,画了加冕礼。作画者的激情压倒了一切,他极欲最后一次瞧见并定格那女人的样貌,如同他后来对走向断头台的丹东所做的那样。趁女囚路过时抓紧画下的寥寥数笔对他足矣。他在她左侧,画了她坐在囚车里的侧面全身像,画中人消瘦、衰老、僵直,耷拉着嘴角,闭上了眼睑。这是一张坚硬而悲哀的面具。

这是一次复仇,他以画家的方式签发了她的死亡令,毫无同情,冷眼旁观。这是人们存留的关于她的最后一幅画。这幅画和凡尔赛宫那些肖像的明艳和迷人相去甚远。大卫杀死了昔日的女人和女性服饰。一个活死人从我们眼皮底下经过,一去不返。龚古尔兄弟1859年首次看到画像的相片时胆战心惊:“这是某种丑陋低俗的东西,类似孩童所做的鸭子版画。”然而我却觉察到画的背后某种专属于他模特的东西,一种力量,一种内在的专注。这是人将死之前所具有的东西,会使您对已消逝无踪的活人世界视而不见且听而不闻。全部的情绪都在其中,强烈而绵实,它不在画家的意念里,而在他所表现的女人的心灵、肉体和精神的封闭状态中。

人们承认她“相当坚毅”

时近中午。路易十五广场上的骑马雕像已被自由女神的巨大石膏像取代。罗兰夫人在几周后冲着她说:“噢,自由!多少罪行假汝之名犯下!”

广场上黑压压的全是人,有人说达20万。警察戒备着。一个观众说,没人对女死囚即将来临的命运心生怜悯。

囚车停在杜伊勒里宫庭园主路的中轴上。她看到将杀死她的阴森器械吗?她觉察到距此极近的杜伊勒里宫吗?在这里她和她的孩子一起度过了最后岁月。她面色极度苍白,心跳击鼓吹号似地加速,所有血液都涌了上来。但是再一次地,她没有自暴自弃。现场有人觉察到了这一点,人们承认她“相当坚毅”。一名阿尔让唐地区监察委员会成员次日给朋友就此写信,道出了始料未及的惊讶,登上断头台的女人到头来并非民众幻想的那个风骚浪荡且性欲反常的王后,我保留了原始字句:“贱货和病恹恹的肥猪在最后时刻表现得同样漂亮……她在断头台上带着一种让人无法相信的坚毅。”他还加了一句:“纹丝不动。”

她挺得笔直,内心安宁且表现平静。登上引人走向致命平台的阶梯时,她的双腿并未出过岔子。“她强充好汉地登了上去”,《共和国奇才》撰写人说道。无人搀扶,任何时刻她都未曾试图向人群开口说话。无意踩到刽子手的脚时,她表示歉意吗?人们后来无限地重复这一点,因为除死亡以外,再无事可说。“我等着你呢”,人们让断头台如此说。

有人给她松了绑,摘下她的无边帽,按住她的手脚。一切发生得如电光火石一般。躺人的板子,末尾的挡头,让脑袋穿过去的孔眼,铡刀,干巴巴的一声响,身首分离。桑松向民众展示了头颅。其时是正午一刻,共和二年第一个月的第二十五天。

在巴黎天文台,公民亚历克西·布瓦尔刚接替因保王倾向而被解职的卡西尼。他兢兢业业地记录下了这一天的天气,6时15分:天空晴朗,地平线周围有几片云。8时:天气晴朗,有水汽,无风。10时:同样的天气。正午:乌云密布,有风,有雨。

——摘选自《审判王后:1793年10月14—16日》

作者:[法]埃马纽埃尔·德·瓦雷基耶尔著

编辑:薛伟平

责任编辑:张 裕

*文汇独家稿件,转载请注明出处。