1.初入旧书店

我们遇到形形色色的人,有时一面之缘无关痛痒就过去了,有时遇到一个人,人生轨迹就变了,遇到好像也不是注定的,但遇到后的变化是必定。

十年前的昨天我到了北京,十年前的今天我在北京邮电大学西门的地下招待所醒来,潮湿阴凉的地下室,五六个铺子,睡着差不多年岁的年轻人,差不多兴奋,差不多迷茫。

这天醒来开始我四处探访北京的书店,马上要从北师大毕业的书友见我如此痴迷,决定在离校前带我去一家最好的旧书店。

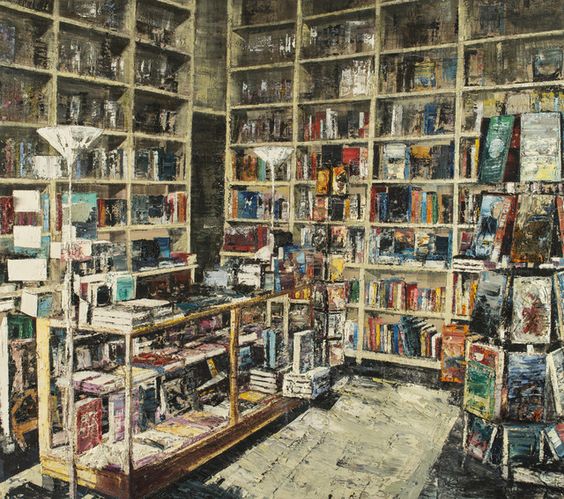

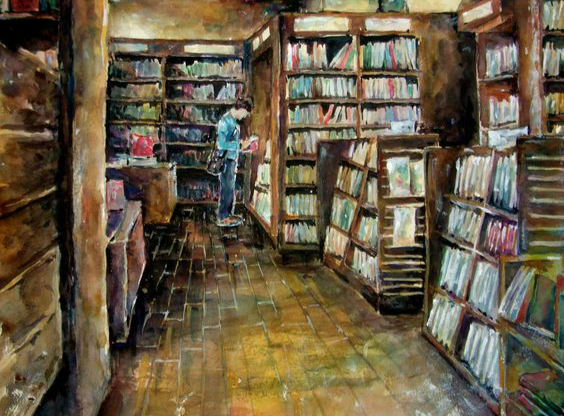

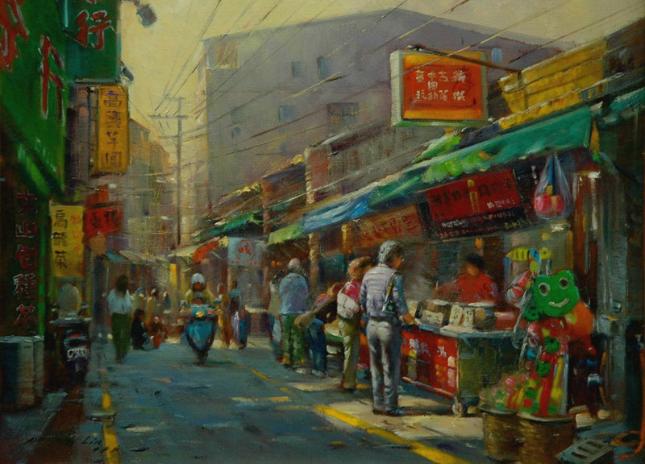

我们坐车到了海淀桥北,北大西南小门南边有个停车场,绕进去,左边类似厂房车间,紧挨着两家书店,一家叫“畅畅”,卖三联中华上古的特价,一家叫“书铺胡同”,专营旧书,从画册到英法德意日俄等外文原版书,都有。我简直被这家旧书店迷住了,好多外国文学书都是梦寐以求的,价格虽略高,但品相近十品,本本是好书。上译版画,人民文学网格,漓江诺奖,法国二十世纪,普鲁斯特七卷精装……那个架势摆开是生平仅见。

对书的迷恋促使我决定留在北京,这么好的买书环境,不留下还想去哪儿。

先得找个住处,多年前我在报刊上读一篇关于北大一些旁听生的故事,文末留了作者柳哲先生的QQ,就加了,我硬着头皮发消息问他北大周边怎么找床位住宿,他带我去了燕东园的平方找了个床位——现在已经拆了,房间很阴森,上下铺,四个人,两百多一个月。我去西苑早市买了铺盖,就这样安顿了下来。

安顿后,便是整日访书,这半年在北京计百余日,购书计千余册,年底找物流托运回家,家人见状以为我在北京卖书了。就是这样的密度,每日或隔日造访西南门外的书铺胡同,看店的女生叫称子,怎么也不愿意给打折,我又好贪小便宜,遂想结识老板。老板没准好说话,而且老板能选出这么些好书,定是个高手,得会一会。可是缘分不够,总是失之交臂。

隐约记得头回见到马叔的样子,大高个,大胡子,长发。

有天午后,我照例去书铺看看有无什么新鲜的书进来,不多时,进来一人和称子说了几句什么,完了,称子转头跟我说:“这就是老板,老马。”

他和我长久来的想象的出入很大。

老马有江湖气,大嗓门,豪气,我是南方人北方脾气,所以很对路子。起先我还拘谨,但说话投机,缘分就定下了。

人不认识好像很难碰见,认识后好像形成了磁场,能相吸,能常遇到。

再遇到,闲聊,我就问老马淘书都有哪些去处,他告诉我哪里哪里旧货市场,可我一个也不知道,只记得潘家园。再熟些,我就约他哪天带我一起去潘家园。约好,周六早上三点三刻,北大南门,他开车捎我去。到了潘家园才知道书摊是一条东西巷子南北侧摆开,四点半开市。没灯,没手电怎么办,只好拿出黑白屏的手机照在书脊上慢慢看,一个摊子看大半天,反正是体验,怎么都是乐。

老马不一样,他带着布包,拿着手电迅速在摊子上一扫而过,一两眼就抓住好书,询价买下转战下一摊,看得我既目瞪口呆,又觉得画面喜感。

我没照光工具多有不利,便索性跟着他跑,哪跟得上,一,他步子大,移动快,跟不上,二,他停下来了在一个书摊上停留也是极短暂,我还未看清颜色他已经拿起书了。

忘了我当天都买到什么,记得老马淘了本上海译文黄色精装带函套的的《百年孤独》,回到店里,所有书收拾平整干净,上架,百年定价30块,这书我有了,便第一时间给北大念中文系的书友发短信,让他速来买走。

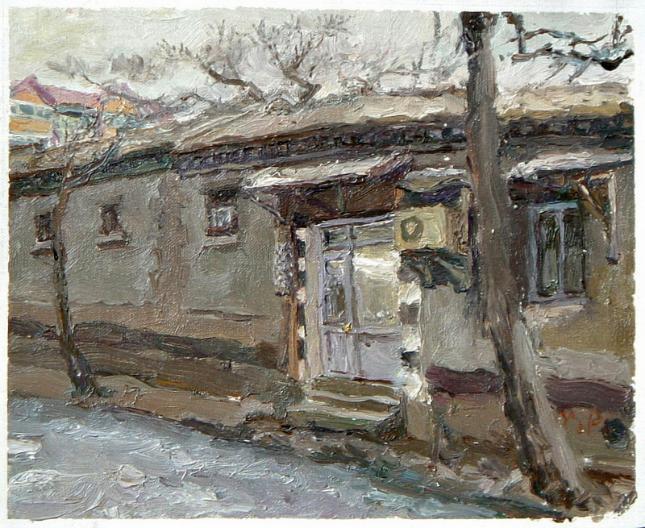

一晃半年过去,有天称子姑娘说这里要拆了盖宾馆,书店要关了,要搬了。

春节后回北京,果然关了。便给老马发短信说,如书店重新开张,需要帮忙打扫搬运什么的叫我。老马说好。

一晃又好几个月过去,有天老马发短信请我到中关园帮忙清扫屋子。我摸索半天好容易找到中关园的平方小屋。一个刚开过餐饮店的屋子,墙壁全是油烟熏得脏污,从窗户到暖气片,两人费大劲清理,又有王姓朋友送来铁书架,书架锈得厉害,重新刷漆,绿漆,不锈的直接冲洗,洗干净在广场上晒着,刷好漆的架子晒着。

夕阳照在书架上,水泛着光。景象清晰,就像昨晚的夜空一样。

干活中途休息,我大概是被油漆熏得有些难受,吐了口唾沫在广场上,老马立马正色严厉对我说:“你当是乡下啊,不能吐到旁边一点草地上吗。”

见他如此严肃,我很尴尬地接受了教训,从此,我未乱吐过口水。一件事情如果非要教训不可,接受一次教训就可以。

干活间隙老马询问我现在在做什么,我说没什么事,他说:“来帮我看看店吧。”

此前,我向万圣书园,第三极书局,博雅堂书店都询问过看看能否做个小店员,没人愿意。

现在总算有个店招我做伙计。可我只觉得此事是江湖救急,朋友间援手,并无心长待。

哪想一待九年。

2.马叔这个人

真正熟络起来是在做了伙计之后。

真正受他影响也是在这之后。

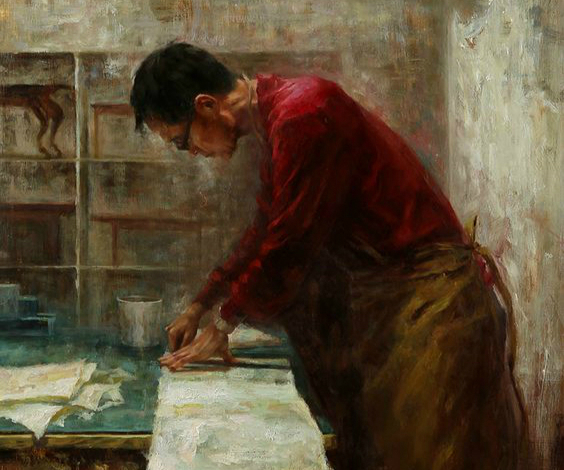

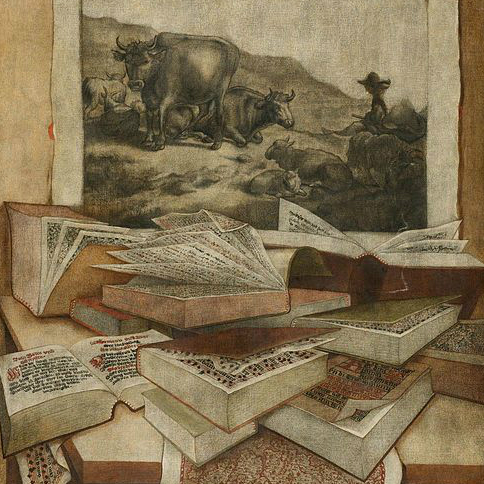

譬如什么事,他都求干净,收购旧书内容偏向学术要一家之言言之有物外,品相通常都得九十成新,若是八品以下非稀缺的书一般都不要,购回后必擦干净,通常是擦两三遍,这第一遍用什么擦怎么擦第二遍用什么怎么擦都有讲究,书角折的摊平,哪里有损必修补好,什么程度的损用什么补又有讲究,再压平整,压多久也讲究,最后这书总是九十品新,这才放到书架待售。

旧书要重新定价(价格怎么定也讲究,五六项因素合一起出一个合适的买卖的价),拿铅笔在书最后一页写上标价,笔迹清晰有力力透纸背一笔到底,是美术字的风格,也是干干净净。

老马说不管这书落到了垃圾堆里还是哪里,不管原来在别人那是什么样子,到了我的手里,到了我的书架上必须要有个样子。从我书店售出去的书首先必须是干净的。

容不得灰尘,容不得瑕疵。

这干净也体现在他着装上,从未见过他穿着邋遢过,我跟他一起出去进书,批书的跟我说每年每天过往那么多人,没有人像老马一样,别人多是蓬头垢面的,不讲究,老马总像打扮过,很不一样。所以批书的很多都认得他,喜欢他。

他打包书,包裹必方方正正有棱有角,像机器装出来一样平整,拆包,包装的纸一张张叠平整,卷紧绳子系好放在角落不占地,打包绳卷成球状——这一项我到现在也做不到,如果是多个包,绳子一段段的,得接好,绝不浪费,然后卷起来,不是长方不是椭圆,是毛线球那样的滚圆,不松垮,结实得像个铅球。就是一件事,他是方的必是极方的,要圆的必是浑圆的。来不得退而求其次,容不得糊弄对付。

后来看老马做饭也是一样,我做顿饭,厨台脏乱,且搁到吃完才收拾,老马是做一步收一步,漏一点捡一点,每一步都讲究条理,一顿饭菜下去,厨台从始至终都是干干净净的。饭菜做出来一样美味,这灶台上的功夫,我输他几条街。

甚至下馆子也是,他不喜欢汤水油汁流半盘的馆子,他认为一道吃着舒服的菜,看着也清爽。

讲究干净,不是瞎讲究,是一种有标准有原则的高度自律,一种逻辑清晰的做事方式。

旁人看他做事很舒服,赏心悦目,但是学不到。

为什么,我们不大会要求自己,也不怎么去想如何条理做事让自己更舒服。所以事情常是因没什么要求而导致一团糟,或者要求过了头而一团糟。

老马不愿意降格,便是他的风格。

孙郁聊阿城有一句:“他是通的,他的存在对我们这些接受过正儿八经高等教育的人是一种嘲讽。教育把我们塑造成这样一种样子,但他的那种有趣、丰富,我们没有。”同样的话可以用在马叔身上。

马叔会开车,车技很好,会做菜,做到色香味俱全,会理发,不单会剪还会设计发型,会木工,会电工,会室内设计。

他也懂医学,旁边几个朋友哪里不舒服常问他,他会解说一下病因病理,开个药房容易买的药,他自嘲是蒙古大夫。

这些是日常实用的。

学问方面,多数字体他都能认得,譬如甲骨文篆书之类的,秦汉瓦当上面的纹字,他都能认出来。我见到个字或者印章问他,没答出来的也就二三回。有时会捎带讲解造字原理,方便听者记忆。他还能辨识出日法德西等语种,包括欧洲小语种。

诗词背记也多,我读诗集常是整部读完读出感觉,把握诗人大概的诗风才再回头去细读部分觉得喜欢的篇章,有天我得意地跟老马说昨晚把《拆散的笔记薄》读完了,他说你这样读简直是浪费,他意思是一首诗要反复读,读出诗味来,最好还能背下来。

他也很懂政治理论,一些时事社会新闻出来后,他常从宏观的理论去解释,现象到理论他一步步给你推,告诉你不用稀奇。在很多社会事件的解读上,他总能另辟蹊径。我们见面聊着聊着没话题了,他就会问我一句,最近有什么新闻,我说没什么新闻,故意不让他发挥,出门一趟我可不想装着一堆不熟的术语回家。

书法绘画摄影古董文物乃至一些寻常物件的美,美在哪里,怎么个美,他大致能鉴赏,眼睛独到得近乎毒辣。去哪个城市也总是要去博物馆看看。没有博物馆就去夜市,前者看过去的生活,后者看当下。

以上这些,他可能真的很高明,也可能高出我一点点,被我说得神乎其神而已,不得而知,因为也非我专业。但有一样,我是专业的,所以真知道他是行业专家水平,就是关于书的知识。

除了心里装了上万种书目外(从作者、年份到内容),马叔知道各种纸型、排版字体、装订方法。他拿起一本书,除看装帧设计外必看版权页,每一项都不落,以致哪个印厂能印成啥样,他都有数。有时也会捧起来闻一闻,墨用得如何,他也嘀咕一两句。一般人怎么会这么去看一本书,我却一次次见他这样玩。

我自以为常年泡图书馆对书目也算是熟的,在他这里我那些熟的只是一个角落,一个角落的基础。

至于文娱运动类,马叔会踢足球,偶尔也会熬夜看球赛。说来说去,无非是说他不单兴趣广,还有很多冷门技能,但我无法这么清点下去了。

3.书人往来

有时想想,马叔让我照看两个星期的店是一个巨大的缓慢下陷的坑。

书店重新开张,我们几个人一边上架,一边就挑书开始买了。

第一天营业傍晚,一位约两百来斤的女生在隔壁饼店买了馅饼一边嚼着一边往书店里望了一眼问站在门口外边的我你们是卖吃的吗,我说是卖书的,女生哦一声走了。看着她远去的背影,老马说,都吃成这样了,还要找吃的。

到了夜里,一阿姨进店里看外文书,拿起两本问价,我答完,她说这小说啊在美国就几块钱,末了,她略有不爽地说,你们这么卖书迟早关门的,说完走了。留我一人在那惊讶中老年女人的口才。第二天我告诉老马:“昨晚我们收到一条很真挚的祝福,嗯,第一天就被祝关门。”老马重复一遍说:“第一天就被祝关门是吧,嗯。”满意地笑了笑。

开始几天马叔还带着朋友来书店转悠,送些书过来,也看看还需要添补些什么。后来渐渐不来了,也不知道去哪里野去了。我又不能问他。

店里每天的来客总是个位数,可我在书店闷得总幻想书店有天红得顾客要排队领号才能逛。

下午闷不住,门一关,就去逛别人家的书店去了,那时,北大周边东南西北全有书店,骑着自行车一通遛。遛完接着看店。

书店有两则规定:一可以预留但不赊账,二不讲价不打折。说起预留,多年前有位电视台的摄像师来院子里拍讲座,进来逛挺喜欢,买了,看到一本《导演学基础》,没带够钱,说能否帮他留着,我说可以。当时也没说好留多久。结果这本30多年的老书,成了书店的摆设,一直到现在还摆在那。

关于不讲价不打折也有件小事。有天午后,来个女生,农大还是林大的,穿着言语特别朴素,翻来翻去总觉得书价贵了,在外文架上找到一本植物学的书,不厚,标价十二还是十四,她想八块十块买了,我挺想卖给她的,但是店里有规定,为什么破例,其实我也可以直接当这书的标价就是她想要的那个价就行了,可当时就是死磕,不便宜,女生跟我磨,越磨越激起了我的逆反心理。最后女生落寞地走了,看着她离去的背影,我突然很讨厌自己,觉得伤害了一个读书人的自尊,伤害了一个读书人的热情,就因为几块钱,就因为坚持原则。很多年过去了,我一直记得那个背影,我也没原谅那天的自己。

第二天我把这事告诉马叔,马叔说这种情况你该把书卖给她。

我想想这辈子再也不会见到她了。

就像很多人再也无法见到前任恋人。

那本植物学的书后来再无人问津,也不知道落在哪个角落。我想再也见不到它了,见到了也不认得了。

书店门口是整个园区的运动广场,白天夜里都有大人小孩在广场上遛达玩。久了就有些熟的,加上我很喜欢小孩子,对世界没有判断,只有纯真,爱和他们一起玩闹戏耍。所以他们都叫我哥哥,隔壁小店的儿子,刚会说话,每天见我来开门就堵住门口,叫我“小吴的的”(哥哥),陪他闹一会儿,才让开门。其实我跟很多孩子的父母差不多大,照说他们应该叫我叔叔,因我相貌略显年轻,又陪他们戏耍,彼此没有距离,所以一群孩子都是叫我哥哥。一直到现在也是。

以后可能会有这样的场景,等这些孩子长大到二十多岁,那时我就五十来岁了,再显年轻也露出真相了,再叫我哥哥,会不会感觉很奇怪呢,叫一个五六十岁的人哥哥。

不管以后怎么样,我现在是他们的一个好玩伴。

来往顾客不多,不过紧挨着清华北大,常有两校的老师和学生过来买书,书店小,顾客和店员会有一搭没一搭聊几句。有一位搞地质的老师,年岁不大,但是爱买书并不系统地读各种经典,喜欢我推荐的书,日子久了便把我当做朋友,吃饭喝茶有来有往。

还有一位学物理的女生,短发,声音略粗而小,我一直当是男生,常来,不买,在书店里能看小半天,来多了有天跟我说能否借回去读,我跟她说书店没这个业务,她一脸哀求,好像不允许我拒绝。最后交了十元押金,记入账本。还了之后,接着借。这是唯一借书的顾客。

最有意思的是有天跑来一男生,约莫二十七八岁,买了两本书,付款后拉着我长谈,大意是他对现状很失望,要去国外念博士,不再回来了,说书店是开启民智的一条重要渠道,鼓励我一定要坚持开下去,末了拍着我的肩膀语重心长地说:“以后中国就靠你们啦。”拍得我毛骨悚然目瞪口呆连声“嗯啊嗯啊”。

看着他抱着书离去的背影,我缓了半天,自言自语说了《大话西游》莫文蔚那句化解尴尬的经典台词:“你突然跟我说救国救民这么重大的事,我,今天的牙还没刷呢。”

有一阵大概有一个月或者更久都没见他,我守着书店,常往外望,有车开响就盼着是他开着那辆蓝色菲亚特,然而不是,每天重复同样动作,重复同样盼头,那真是一种毁人至深的苦闷,以致我现在还对蓝色的车过敏。

马叔也不来,有人要收书怎么办,我上。此前我陪着马叔去一英语系教授家里收书,老教授是圣约翰出身,一身旧派风骨,要搬家想把藏书处理了,老马和他谈了谈,妥了,我们开始把书搬下来。老教授坐在老式竹靠椅上看着我们搬书,最后挥挥手作势和我们再会,那做派和神情与钱钟书的一张照片完全一样。

我听过了这一次,从此便知道了怎么和人谈。有天,一男子来书店找我,说有家里有些书想处理掉,过去看看,架子上是些三言两拍明清野史之类可有可无的书,按三五块一本,合计八十块收了。拍着书上的厚灰尘,我没底气地犯着嘀咕问自己卖得掉吗,回来后,定价十元左右一本,卖了两本,卖不动了。有天马叔来书店,我指着书架给他看收来的书,他也很失望,失望得毫不掩饰。但是没说什么,那些书没什么好说的。

这事本可以这么过去。我天天坐在账台抬头就见那几本售不掉的书,越看越烦,想想得把这笔损失扳回来,怎么扳,去潘家园买几本好卖的书,把亏掉的五六十块钱赚回来。打定主意,买了手电筒,我就周五夜里坐公交去潘家园附近的网吧蹲着——先公交车站一路探问走到潘家园,踩点,知道了具体位置在哪里,开始找网吧,十五块上通宵,上到四点一刻往潘家园走。

后来不知道多少次在网吧通宵去潘家园淘书,不知道多少次。

终于,那几本卖不掉的书再也不是痛了。同时,也肯定了自己可以做一个合格的学徒,合格的伙计。

说掉进坑里,就是这样,从看店到收书到潘家园进货,一步步陷于其中。

人生际遇常是如此,几个偶然,偶然铺出一条路,你走向一条不归路。

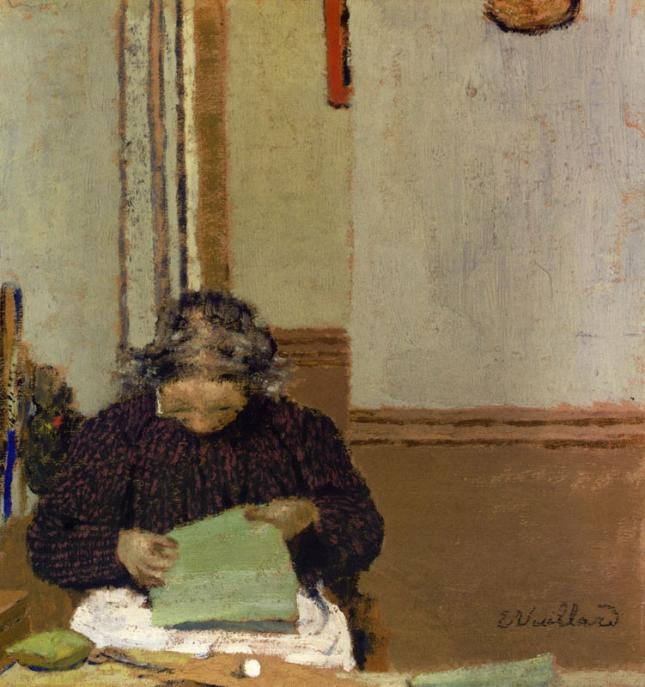

或可补一个插曲,马叔去谈的那家圣约翰教授的太太又到书店来找我,说家里还有一套词典,上去一看是大概有三十斤重的韦伯大辞典,我跟老太太说自己爱好外国文学,想把这套词典买来自己用。她说:“既然这样,那就半卖半送,五十块。”我激动地谢谢她,她说她爱看外国小说,爱看巴尔扎克,“现在哪里还有年轻人爱读外国文学啊”,失望地摇头。我说:“我常在网上和人交流,还是看到很多年轻人爱读的。”老太太听完,抬头看书架,上面一格还摆着三五本他们原本打算留着的书,她搬来凳子踩上去,拿起一本网格精装本,说:“这是我们英语系老师翻译的,她和我们关系很好,送我们的,现在送给你好了。”我接过来,竟是赵萝蕤译的《草叶集》。激动得手脚发抖。以致一时脑子断片,不知道发生了什么。

晚上回家,《草叶集》放在背包里背着,上下册的大辞典一本放在前面车筐里,一本绑在自行车后座上,当时捆绑术还没入门,我车技也生疏,摇摇晃晃骑着回中关村一街的宿舍,路上是逆行,四环路上的车灯照得晃眼,险些撞上迎面过来的自行车,一下龙头把不稳,跌了下来,车筐的词典跟着摔到了马路上,同时看到擦肩而过的那辆自行车的小伙子停下来,重重甩下一句“傻瓜!”,然后骑上车愤愤地骑走了。傻瓜两个字跟着他的身影连同中关村五光十色的霓虹灯、四环路扎眼的车灯,久久回荡在夜空。

我抱起词典,扶着自行车推着走,穿过中关村一桥。在桥上,我抬头望望悠远的星空,又低头看看桥下川流不息像闪烁着无数星星的车流,略有不爽又特别爽地说了一句,“你不敌傻X的幸福”。说得铿锵有力,好像刚才那个年轻人能听到似的,好像全世界都能听到似的。

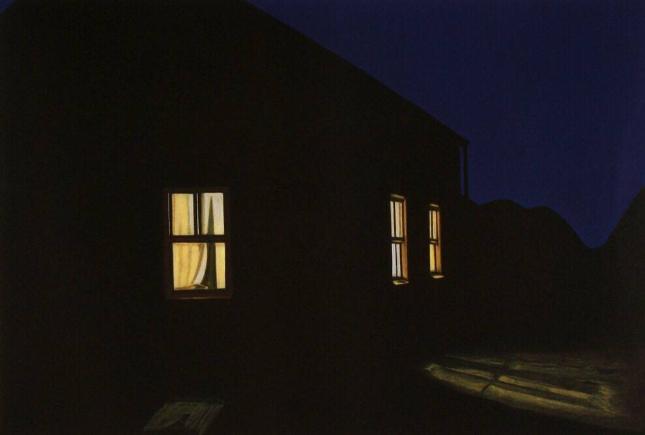

4.夜访马叔家

马叔觉得书店也不怎么来人,晚上八点就可以打烊,再往后纯粹耗电费。我呢,虽然白天待书店好像有点闷不住,夜里心静下来倒想多看看书,便泡在店里,把陌生的书变成熟人,把熟悉的书通读。后来回想泡在书店里的时光是一个偷师学艺的过程,读书思考的所得之外,无形之中也摸到了师父的一点门径。当时年轻气盛心也大,单是书本也并不满足,也去北大教室旁听一些名教授的课,一些名家的讲座。

那时北大为了方便临时来听课的人还对外卖饭卡,阳光卡,面额三十、五十、一百不等,每张扣百分之十五的税,即便这样还是很划算,一顿吃了五块,早上的豆浆一毛一大碗,午饭省时八毛也能吃饱,一个素菜三两米饭,一个免费的菜汤。便宜又好吃。

有回晚饭我们在康博思食堂吃饺子遇上了,吃完,马叔邀我去他楼上坐坐。那时他住靠近北大南门的22楼,季羡林也住过,老式的筒子楼,灰墙老宅,木地板,三层,一户一间,一条走廊到底,洗过的形形色色衣物挂在走廊上,整体看着像是赶集卖货,有的看着像赶僵尸,做饭的锅灶摆在走廊边。

进屋,约十平米的屋子收拾得井井有条有条不紊,东西多而不乱,局促而怡然自得的氛围。右侧是上下铺的木床,摞满了书。左前是个沙发,他把铺沙发的单子往里折回一块,让我坐着,便去洗漱间打水烧水泡茶。这套程序后来怎么也操练过几十次,只要进屋,都是如此,问一句喝茶喝酒,通常还伴些花生米之类,边剥边聊。

沙发服帖地靠着一书架,书架上品相崭新的老书本分地待在自己的领地,三个大小不一的书架相当于一个精选版的我们书店,对一个书迷来说光是看着这些书目书脊也是享受,学术类的居多,譬如福柯,甲骨文,他最喜欢的各种版的梁漱溟,文学类也不少,各类文学丛书里难得一见的精品都有几本,看着让人眼馋,我抽出漓江的达里奥福的《不要钱不要钱》说:“这你都有啊。”他说:“这有什么奇怪的。”还有很多日本文学,包括歌舞伎之类的,我问他怎么没诗集,他说很多诗集都收在箱子里了,其他可能放腻了会卖,诗集一般印得少,舍不得丢,但我并未听他说起过读什么,又不爱八卦问他,只好由己推人,这部分大概是因为前女友。女友喜欢什么便藏点什么。藏着成了一个系列。一个猜想。

架子上很多版的圣经,可他不信教,因为他妈妈信,他便收集一些,然而他妈妈不在了,书架上摆着一张妈妈老式的黑白照片,上下格还放着邓丽君的照片,他说他唯一的偶像。他不追星,认了一个偶像便极认真,记得生日,记得忌日。我在脑子里默默搜寻自己喜欢的明星的生日,一个也不知道。

还有五六十年代,七八十年代的极具年代特色的空白本子,多是花纹封面,里面类型明信片似的照片。他说搜着玩,叫我以后遇到也可以帮他买。后来我也有一搭没一搭收集本子。

聊了一会儿,他从书架抽出一本黑泽明的《蛤蟆的油》,说:“送你一本吧。”然后拿铅笔写上两句,说:“哪天你想卖了就把字擦了。”后来,来22楼闲谈,谈到什么就从架子上翻出一本书来,说:“你看这段,好玩的,有副本的,送你一本。”有时并不涉多少书的话题,只是喝酒,喝得半醺,走前还是问一句:“送你一本什么好?”,同时眼神开始搜寻书架。后几年我想读的都有了,也不那么贪恋书了,他还是习惯性问一句:“嗳给你本什么书。”

后来,我长住中关园,有朋友来,也是如此,学马叔送书给客人,送本他们愿意看的。

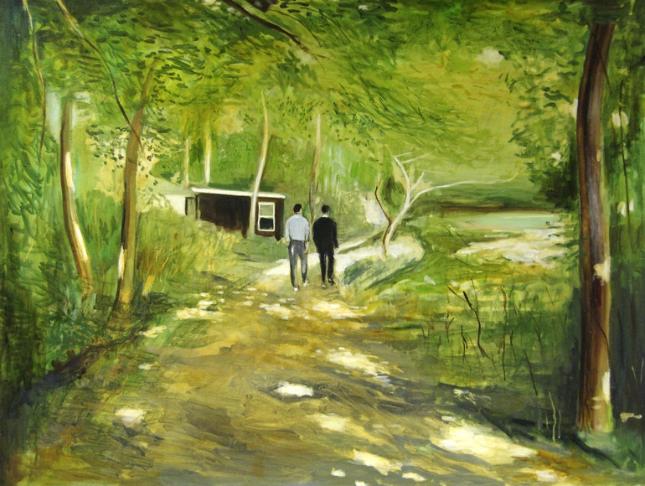

5.潘家园打猎

潘家园周六四点半开市,多数人会四点一刻即在潘家园门口候着,马叔不愿早到也不愿掐班掐点,他选择晚十五分钟到。从北大开车到潘家园大约三十分钟,所以我们四点一刻出发。我呢三点五十五起床,四点出门,十分到他楼下,电话响他的座机两声,起床的闹铃,挂掉,同时看到他窗亮了,五分钟后下来。

后来他常把车子等在我的院子里,到楼下了叫我,我两手端着刚冲泡好的黑咖啡,俩人边喝咖啡边向潘家园去。车里CD放着小娟或许巍,夜色还未散开,环卫工人在辅道上慢慢骑着,三环路上的车流三三两两是一天最少的时段,我俩谈着昨晚的事,或昨晚读的书,并不期待今天将淘到什么,不期待不失望,随缘。

到了潘家园停好车,我俩边走边接着车上的话题嘻嘻哈哈唠着,一接近书摊,立马切断话题,瞬时进入杀敌的战斗状态,各自分散捕杀猎物,免得好书流入别人的口袋。

书摊刚摆开必是人扎堆挤着,像是上班高峰期的地铁,还有缝能挤都会有人往里挤,有些人即便穿着大衣也盖不住一身臭味,马叔从不往人堆里挤,我个头小,一挤就到了前面,眼疾手快抢在别人下手前夺下好书。书夺到还未必是你的,得讲价,在你讲价时旁边总有人看着你,好像你等着你和老板谈掰了,他好捡现成的,你呢,被人瞪着看便加倍紧张,本来三块五块买到的书,老板要十块,你都没办法。厮杀来去凑满一书包,就搁在相熟的摊主那里,接着跑。

潘家园的早晨异常喧嚣。晨光熹微,晨雾散开,精神也放松些,书摊就那么多,有时我俩碰在一起,在摊上迅速检视,拿不准便问对方:“这个有意思吗?”这是我俩的暗语,有意思可以是内容价值高,可以是售价高,可以是好读可以是容易卖掉。答说有意思,问的那个就心知肚明是哪层意思。我低声跟他说“很有意思”,即可以高价卖,为免摊主坐地起价,我再大声说:“没啥意思,你买着玩呗。”

如果马叔跟我说没啥意思,大多是建议不要买。

我常凭心情买书,马叔从不稀里糊涂买书,每一本的理由都有足够的充分必要条件。

跑到七点前后,每个摊都过了好几遍,这时俩人碰见就说再过一遍,再巡一通收拾好放在摊主那的书,顺道查漏补缺,五分钟后巷子西端会和,通常马叔早站那抽烟休息了。

有次他在抽烟的边上瞧见两本八十年代的二十世纪外国文学丛书的《旧地重游》,经典的版画封面,买了,送我一本,我欣喜欲狂。

书包搁到车上,最近的麦记或肯记喝咖啡吃早餐,清点有什么特别好玩的书。他满兜好书,和他比,我勉强及格。后来我历练三年,俩人一起淘书,总还是输他十分。

旧货市场过后,再去特价市场,淘书攒够书目外其他纯体力活,我们都是拿命来淘书,从早四点到晚五点,马叔见到好书便像打了兴奋剂,汹涌澎湃翻异常亢奋,我有时躲车里小睡一会儿,他呢,开车时开车,不开车时挑书,一人也顾自挑书打包,不叫我帮忙。书选好,塞满一车,此时临近下午三四点了,趁晚高峰来之前往回跑。

路上他爱听广播放松,要听中老年人健康咨询,说这都是骗子和托的把戏,他觉得是一档很好的娱乐节目,一次次听,边听边笑边调侃,像是听相声。

我们常在批发市场被书羁绊住,回得晚,一路向西,看夕阳落西山,浮云幻化,余晖落高楼,窗外暮色渐浓,车子别车子,人追人,我像是丁丁历险归来,困劲一袭,便睡着了。

醒来见他已开到中关村,感佩他的精力,从未见过比他更猛的人,我跟他说,同是中国人,你我差这么多,肯定不是同一人种。

6.马叔卖店

马叔不搭理书店的时候,我独自跑去潘家园的网吧上网,麦当劳看书,澡堂泡澡,各种通宵熬夜,一时觉得可以写一篇潘家园周五夜攻略之类的指南文章,熬到四点多等着开市,跑四小时,拎着两包背着一包书步行两站地儿到公交站回北大,在北大周末书市再逛一圈,有精神再去人民大学书市遛一圈,回到书店歇下来就下午两点了,这么一折腾,常要三天才能恢复,等清爽两天,又跑去熬夜了,如此循环往复。

2008年暑假实在没什么生意,我跟马叔告假回宁波度暑,马叔答应了。

我在家里看片看书度日,一遍遍听麦斯米兰,一部部接着看北野武岩井俊二,看十诫看红蓝白,看完一部缓好半天,莫名地迷《燕尾蝶》。

房间没有空调,夜里实在是闷热,看书便去外头路灯下看,桥头,河边,空旷的凉爽的所在,一读半宿。

后半夜凉快了,回屋开电脑乱写一通,然后看看片到天亮,出门吃早点,吃完早点睡觉。

其时是苦闷的,后面的路怎么走远不知道。

回到北京,看账本,果然马叔也没怎么开门,说中间来过一两回朋友非要看看,卖了几单,仅此。

马叔也倦了这么混日子。说想把书店关了。

我问:“那书搁哪儿去?”

他说:“打包找个库房放着,等以后再看。”

以后是什么时候呢?就很难说了,此时我意识到一个极严峻的问题,就是没有这书店我没了落脚的地儿,我上哪儿去,我干嘛去,何去何从,摆在眼前。

而我周周跑潘家园,也算练出些淘书进货的本事,不干这个,本事便白费了。就像和人谈了一年恋爱,如果不谈下去,感情没法搁置了。

我想了想,问马叔:“能不能把店转给我?”

马叔略一犹豫,说:“可以。”其实我知道他挺舍不得的。

接下来就是多少钱合适的问题。我是空手创业,自然想少些,他是多年的积攒的书,多年的感情,自然想高些。撇去这些因素,怎么核算这个店的价值,马叔说每本书算十块,多少书多少钱,我们也不是硬数,一格放多少书,这个有数的,一架多少书,多少架子,算出个大概,约3300册,那就是三万三。

我也知道这个店不止三万三,但手头没有钱,竟硬着头皮,让马叔抹掉三千,三万整,先给两万,另一万,半年后一年内给。

马叔未露难色答应了。亲兄弟也最忌讳讲钱,讲钱就坏情分,马叔爽利的答应,讲江湖情义,过后我总是惭愧,三千块实在不该再讲的。

我从妹妹那里借了两万块,书店便成了我的了,马叔找来一个上下铺的铁床,搬到书店横放在最里面,书架遮挡两头,中间留出一个人的空隙可以钻上床,挂一条书法的帘布遮住空隙,这样便住在了书店,免去了另外找住的,省下了房租也省下上下班的时间,起床即开店,睡觉就打烊,一举多得。

书店本来挂着几幅装裱好的四川博物馆拓下来的砖瓦拓片,马叔撤走画的拓片,字的拓片留了下来,接着陪伴书过夜度日。

如此,从最早的燕东园内在书店转而成西南门的书铺胡同,转而成中关园旧书铺,转而成中关园书店,到了我接手这些书。

在我接手时,心里很明白自己绝无能力再现旧书店的辉煌。却实在未料到竟完全毁在我手。

思之惨然。

现在回过头去看,当时三万块的钱的事,却是个转折点,这是一条生计,一条生路,如果不走这条路,以后的日子肯定两样,可能好也可能坏,但现在一大家子有口饭吃,确实实在在源于此。于此我常怀感恩心。

后来青岛的朋友邀马叔去青岛开店,他去开了,有时长住青岛,有时长住北京,在北京的时日,他想进书,总是拉着我坐在副驾驶的位置,一路闲聊,扎进星罗散布迷宫般错综复杂的西南物流特价书市场,扎进迷宫般的世界。

他长住青岛时,我也去过两趟青岛,第一趟是夏天,他坚持让我去爬崂山,我半路上换公交兜兜转转跌跌撞撞,竟中暑拉肚子了,怕上崂山时接着闹肚子就很难过了,便随意搭一公交,随意往哪里,见到市图书馆,便下车,吃个排骨汤饭,在图书馆里待了整整一下午,晚饭见面,马叔问我感觉崂山怎么样,我说没去,去了图书馆,他一听,很生气,“去什么图书馆”,我尴尬地解释说:“中暑了。”他意思是我难得出来多见见世面,书呢在北京见得够多了,何苦来青岛看书。我是游兴极淡的人,三五好友聊聊,顺便走个什么地方可以,独自去哪里,就没多少兴致了,正好中暑,免了“受苦”。

第二趟是隔年秋后,他为了招待我,邀了朋友陪我唱歌喝酒,带我吃海鲜,得意尽欢。

这趟青岛过后不多日,各种因缘,我皈依信佛,吃斋了。

马叔回北京知道后惊讶得不行,“你也是有信仰的人啦,信仰这事多难,你怎么这么容易就选择了。”

他觉得很不可思议,找了佛教史看起来,找我讨论,没有故意刁难,可他的疑问,我一个也解答不了。

他想到的疑问多数也是我的疑问,只是我觉得这些问题日后是容易解决的,现在先掌握些实修的基础,待来日慢慢攻读,彼时多用功打坐,对佛理半通不通。

所以这也是我俩很大的区别,他偏理性,讲原则,我偏感性,多随兴,他刚些,我柔些,他处事泰然有条理,我待人热心无拘束。

相同的是我俩都是生活中的多面手,好脾气,追求品质与有趣,借由基本相近的价值观,我们在一起总是散着轻松愉悦的气息。

这样那样的原因,我俩成了莫逆之交,亦师亦友。

结语

我和马叔认识的因缘,一句话也可以说完——先是老板和顾客的关系,后来变成朋友,再成了老板和雇员,师父和徒弟,后店转给我,我呢开着开着也开不下去,变成了网店,店面成了网店的库房,我现在就一库房的打包工,马叔转业去了出版公司做领导。

但我想把这一句话稍微说得详细些,一坐下来,去写,发现完全是另一种感觉。

写,是单口相声专场,一个人说到底。

同时勾起很多回忆,很多场景都串在一起,自然也很多情绪起伏。有时有些无关紧要的偏是情绪所在,便多扯几句,有些紧要处反倒一笔带过去了。

写得乐观时妄想再拉长,添补更多场景细节,便是一部不长的小说。写得僵硬时,竟后悔干了这事,做得吃力又不出彩。

写下这些文字的我,正好和我俩初遇时的马叔一般大。

一些偶然,一些必然,因缘聚会,凑在一起成就十年的际遇。和马叔一起的日子,就像我们一起爬山,路顺时自己爬,坡陡时他拉我一把,他教我一些爬山必备技能,告之必防的事项,渐渐的,我完全适应了北京这座大山,渐渐的,我爬过了二十多岁,爬到了三十过半,渐渐的,我适应了人生的种种山,不畏不惧,不忙不乱,渐渐的,感觉自己仿佛生来就是一个和书打交道的人,一个靠书谋生以书为生的人,渐渐的,感觉自己步履如纸张般轻盈,心境如字典般老练沉稳,活得像本小说静默如谜如月如云。

*本文系文汇独家稿件,文章内容纯属作者个人观点,不代表平台观点。未经授权,严禁转载。|图片来源于网络

| 来源:文汇 |

| 责任编辑:李思文 |

| 频道邮箱:whapp3@whb.cn |