| 阳和平:长在红旗下的美国人 | |

| 2019-10-13 06:59:06 作者:彭丹 | |

▲上图:阳和平近照。

眼前这位外国人说着一口标准的京腔,偶尔讲至兴起,会朝你一笑,眼镜滑落到鼻尖上,露出那双深色的眼睛。

▲除了大儿子阳和平(右一)外,阳早、寒春还有一个儿子阳建平和女儿阳及平。图为他们一家在北京红星公社的家门前。 (均资料照片)

现年66岁的阳和平是国际友人阳早、寒春的长子,生在北京,长在西安。上世纪40年代,阳早、寒春先后从美国奔赴革命圣地延安,两人在中国牵手生活、工作60余年,一心钻研农牧技术改良、农业机具革新等,为中国的农业机械改良和奶牛饲养机械化事业做出了突出贡献,受到了包括周恩来总理在内的多位国家领导人的接见,被称为“白求恩式国际共产主义战士”。

父母的红色经历既建构了阳和平的独特身份,也影响了他的精神信仰,父母的人生观甚至潜移默化在了阳和平乃至其后辈的脑海里。作为“长在红旗下的美国人”,阳和平对新中国的历史如数家珍。20岁出头时,“回”到“祖国”美国,在文化和思想的冲撞中徘徊,逐步坚定了自己对马克思主义的信仰。他多次在太平洋两岸来回折返,最终决定定居在中国。

“没有中国革命就没有我”

在沙河的小王庄农场,望着父母留下的堆积如山的笔记与图纸,阳和平觉得有点力不从心:“我想把它们一一归类扫描,但实在太多了,有点无从下手。”

阳早和寒春自从上世纪40年代来到中国,便为中国养了一辈子牛——近200本笔记记录了他们的工作和心路历程,有的记载牛场中每头牛的模样、胎次、谱系等;有的记录他们使用过的每一批次用的橡胶乳杯配方、工艺和使用寿命,尤其是科学家出身的寒春,总是笑称自己记性不好,到哪儿都揣着笔记本,最后留下了好几大箱子密密麻麻的笔记。

▲阳早等人由陕北徒步去三边牧场途中。

对阳和平来说,这些笔记和图纸很宝贵,有好多他后悔没问清父母的问题或许就藏在里面——“尤其是我没有我爸的好记性,又不像我妈那样爱记笔记,他们俩的好多故事我都记不住咯。有好多东西都是失去了才知道宝贵。”

阳和平说他的记忆都是农场串联起来的,因为父母一直在农场里工作。“他俩都不过是朴朴素素的普通人,谈不上多伟大。”

或许是从没觉得父母特殊,直到上世纪70年代跟着父亲到美国各地演讲,听父亲讲在中国养牛的经历,阳和平才大致了解了他们的经历,但还有许多细节像散佚的文章,他再也打捞不起来了。

上世纪40年代,受《红星照耀中国》等红色书籍的影响,满怀着好奇心的阳早、寒春来到革命圣地延安,并在延安的窑洞里结了婚,边区领导人林伯渠为两人写了一幅“万里良缘、圣地花烛”的题字。

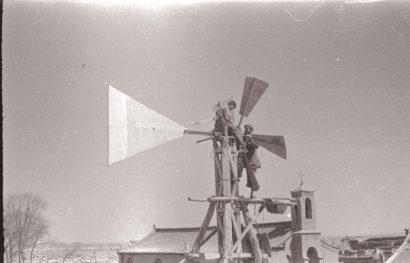

▲1949年,阳早在牧场安装寒春设计的风车。

婚后两人先是被派到瓦窑堡试制农机具,之后在陕西与内蒙古交界处的三边牧场,西安的草滩牧场,北京的红星公社、小王庄农场等地工作了大半辈子,见证并参与了新中国的独立与腾飞。

来中国前,寒春本是芝加哥物理大学的研究生,师从诺贝尔物理学奖得主恩里科·费米(Enrico Ferm i),与杨振宁等人是同窗,参与了制造原子弹的“曼哈顿工程”。美国向广岛、长崎投下原子弹后,又得知自己的奖学金来自美国军方,寒春觉得自己献身纯科学的愿望彻底破碎,这才奔赴中国寻找新的人生道路。

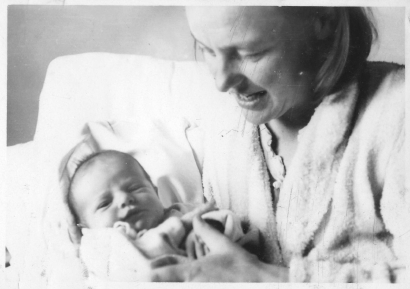

▲1952年,寒春与刚刚在北京出生的儿子阳和平。

1952年,还在三边牧场工作的寒春辗转来到北京待产,被宋庆龄邀请参加正在召开的亚太和平会议,得知寒春肚子里的孩子还没名字,宋庆龄便给孩子取名叫“和平”。

出生40天左右,寒春带着阳和平暂时到了西安,后来又到了草滩农场工作,那也是阳和平开始记事的地方。他记得在农场的广阔天地里,自己跟小伙伴们养兔子、养鸽子、“抓特务”,学电影《地道战》在家里的自留地里打洞,虽然皮过分了会挨父亲的揍,但“打过还是照样皮”。

▲在草滩农场时期,阳早带着三个儿女去食堂打饭。

上世纪六七十年代后期,一个劲儿要去东北建设兵团的弟弟阳建平被分配到安徽宣城,阳和平则被分配到北京光华木材厂的第八区间操作制造塑料贴面板的热压机,因为动手能力强,几个月后就能独立操作了。

这一家子外国人以亲历者的身份融入到了新中国的历史中。有一回,有人问阳和平:“您的母亲放弃在美国做科学家,来到中国养牛,会不会感觉有些可惜?”

“可惜什么?!”阳和平带点“狡黠”地笑道,“没有中国革命就没我了。”

在中美之间折返

阳和平小时候,来陕西的外国人少,“自己照镜子从不感到奇怪”的他也会对外国人好奇。

虽然肤色不同,阳和平跟农场里的孩子极为要好,从没感到隔阂,但中美关系的曲折也给阳和平的身份认同涂抹了一丝尴尬。

后来,阳和平成为北京光华木材厂的一名工人。在工厂,阳和平也曾有过他最害怕的隔阂感,“好在工人们无所顾忌,我跟他们在一起特别舒服、自在,不用提心吊胆,也不用虚头巴脑。”阳和平说道。

在家里,阳早、寒春一直有收听国外广播的习惯,没事就会讨论一些国际时事,他们在小王庄农场的家里也一直挂着一幅英文的世界地图。1956年埃及宣布从英法两国手中收回苏伊士运河主权,激动的阳早、寒春便给当年出生的女儿取名叫“及平”;1962年古巴导弹危机,寒春直言佩服能顶住美方压力的卡斯特罗。

▲1963年,阳早和寒春在草滩桃园,阳早摘下一朵桃花戴在寒春头上,捉弄不喜打扮的寒春。

那会儿阳和平已读初中,也渐渐有了自己的想法。除了听父母谈论政治,急切想要表达的他会在家庭会议上跟父母辩论各种问题,吵得“面红耳赤”。

1968年,美国黑人运动(后来也称人权运动)如火如荼,阳和平急着问收听国外广播的父母:“他们在讲什么呀,讲什么呀?”父母笑着说:“那你自己去学英语呀。”

其实英语他也学过。1962年寒春的母亲来西安看望寒春一家,作为一个资深的教育家,阳和平的姥姥想尽各种办法,教了阳和平近一年的英语,但压根没心思学的阳和平几乎一个单词也没记住——姥姥只得摇头:“从没见过你这么顽固的孩子。”

到自己下决心学英语的时候,阳和平先是听“英语900句”、慢速的英语广播,在工厂看简单的英语文学作品,就连回家蹬自行车的时候也在用英语数数。

▲阳早32岁生日,寒春用泥土做的蛋糕。

那个时候,阳和平的表姐卡玛经常给阳和平写信,正如阳早之前给寒春描述1940年代的中国一样,卡玛笔下的美国也让阳和平好奇不已。

1974年,在香港办好了护照的阳和平去了美国。此后的30年间,他在美国当过工人、读了博士、还娶妻生女,但一直在中美之间来回折返,一如他摇摆不定的归属感。

刚到美国的时候,阳和平很想快点融入美国社会,看到人家的穿着打扮,他也买来那种“花花裤子”穿,但这种过犹不及的模仿反而“让人觉得有点怪”。

他也分享不了周围人的文化记忆。阳和平听不懂美国人说的笑话,不懂他们口中的米老鼠唐老鸭,美国人也听不懂他口中的孙悟空;在猫王和鲍勃·迪伦流行的年代里,他却觉得那种吱哇作响的摇滚乐像“拿指甲刮黑板的声音,是一种折磨”。

在美国,阳和平不仅思念着父母,也思念在光华木材厂一起工作的工人。他先后在农场、修理厂、汽车厂工作,从来只知道“铁饭碗”的他第一次被人解雇时,觉得“天都塌了”,后来失业多了就“变油了”:“失业嘛就是逼你放假罢了。”

工作得多了,阳和平发现美国的劳资关系是“相互敌对”的,管理者与被管理者就跟“猫和老鼠”一样:一个挥着胡萝卜和大棒刺激人劳动,一个想方设法偷懒作秀——“你有政策,我有对策”。此时的他分外怀念在中国当工人的主人翁地位和集体荣誉感:“真正的工人,他们对自己的劳动是有成就感的,有一种对自己创造出来东西的感情。”

为寄托对中国“故乡”的思念,阳和平特地买了一台收音机,就为了在晚上最安静时,隐隐约约听一句“中央人民广播电台,现在是新闻播报时间”。

1977年,阳和平回了趟中国,还特意到光华木材厂给工友们讲自己的经历,既讲了美国发达的农业机械、高速公路等等,也讲了工人如何得看老板脸色、劳动时装模作样、磨洋工等等,全然没有社会主义体制下工人的勤劳。

遗憾的是,他的工友们完全体会不到阳和平对失业的担忧、焦虑,也无法想象90%以上的劳动力都不从事农业的社会是个什么样子。

对于美国发达的农业、各种新兴科技和包容多元的社会,阳和平也很欣赏。但几乎每次在中国呆的时间一长,再回到美国的时候,一种“局外人”的感觉仍油然而生。看着美国街头熙熙攘攘的行人,“那感觉就像看电影一样,我不过是个荧幕外的观众而已”。

中国人常说“落叶归根”,这“根”或许不取决于种族肤色,而取决于润物无声的文化和从小生长的土地。

走出信仰的危机

1978年,中国开始了改革开放。阳早和寒春也早已调到北京工作。虽然年华渐暮,他们仍坚持在劳动一线工作,一心一意琢磨怎么养好奶牛。

在小王庄农场工作时,阳早和寒春每天早上都要去牛场巡视。就连在病重卧床的前一年,阳早每天早上还要到牛场转悠一圈,看看牛的情况和牛奶产量,一个多小时后才回到家里吃早饭。

▲这张两头用砖架起、五合板作台面的桌子,见证了阳早、寒春在中国农机院农机试验站平房里钻研牛群改良技术、设计奶牛机械蓝图的无数日夜。

小王庄牛场的兽医金庆怀则记得,寒春80多岁了还常常下地干活。 “老寒早上起来就去地里拔草——有一种麻,掺在饲料里牛就不爱吃,她就去拔草,经常一上午累得脸都通红。”

在大洋的另一端,阳和平经历了一场思想上的挣扎。他从小在马克思主义的熏陶下长大,也读了好几本马列主义的原著,20岁出头的时候,自信满满的他跑到美国,却一下子被“资本主义的思想体系冲击得晕头转向”,阳和平一度“陷入信仰危机的深渊,处于极度痛苦之中”。

那个时候马克思主义和西方主流价值观在他的脑子里打架,回到中国后他跟父母争论各种问题,被阳早调侃为“小资产阶级革命者”。

阳和平记得,父母从来都不会把道理强加给自己,而是任由自己往真理深处挖掘。跟自己的科学家母亲一样,阳和平身上有种“打破砂锅问到底”的倔劲儿。

1981年阳和平开始勤工俭学,到美国大学里念起了经济学。在申请理由一栏上,他填的是“懂得计划经济是怎么一回事”。1987年毕业后他在中国呆了一段时间,觉得还是有很多东西不能解释,于是又回到美国,一边攻读资本主义经济学的博士,一边观察和思考社会的现实。

1997年,阳和平的博士毕业论文《资本主义经济危机的周期研究》通过了答辩,或许是借助资本主义经济学对马克思主义的反观,阳和平最终回归了对马克思主义的信仰。他认为马克思主义是“真正透过现象看到了本质”,在观念上他也跟父母靠得更近了。

2007年,阳和平越来越感到在美国不过是“混日子”,没有能沟通思想的人,再加之父亲阳早2003年过世后,母亲寒春的身体也每况愈下,他便回到了中国定居。

“我花了十多年的时间要搞清毛泽东时代的政治经济谜题,研究这一问题的最好地点还是在这儿。”阳和平用拳头敲了下桌子,“所以我去上大学就为搞懂这个,回来还为这个!”

来中国这么多年,很多人都问他为什么不买辆车,可他觉得那没有必要,因为在北京地铁、出租车都很方便。“有些人看到别人有车也要跑去买,纯粹为了攀比的人真没意思。”

2003年和2010年,阳早和寒春先后因病在北京去世。他们的子女把两人的骨灰撒在了陕北和内蒙古交界处鄂托克前旗的广袤草原上——那里的三边牧场曾是两人为中国农牧事业奋斗的第一片热土。

阳早、寒春虽然逝去,但他们的人生观、价值观已渗入到后辈们的脑海里,孕育着他们的精神河床。阳和平记得,自己在美国的信用卡公司工作期间十分无聊,因为感觉不到任何社会价值,只是为了牟利“制造一大堆卡片垃圾”。因为两位老人,他的外甥女甚至也懂得了要去选择自己感兴趣的事业,而不是光为了钱奋斗。

“真正想获得解放,就要懂得自己想干什么。现在很多人都被世俗的成功标准所裹挟,加入到炫耀、攀比的行列中,甚至都不懂得自己真正想要的是什么,这样的人其实内心是不自由的、空虚的。”阳和平说道。

他认为自己的父母从不追求当“人上人”,也不活在别人的目光里。或许在有些人看来他们的行为难以理解,但他们却能借养牛这一兴趣践行自己的共产主义信仰,“把自己的爱好和人民的需要融为一体,因而是最幸福的人。我敬佩他们的一生”。

作者:本报驻京记者 彭丹

编辑:施薇

*文汇独家稿件,转载请注明出处。